Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(4); 2025 > Article

-

Research Paper

산욕기 산모를 위한 통합형 건강관리 프로그램의 효과: 비무작위 대조군 실험연구 -

황은숙1

, 노주희2

, 노주희2

- Effects of an integrated healthcare program for postpartum women: a quasi-experimental study

-

Eun Suk Hwang1

, Ju-Hee Nho2

, Ju-Hee Nho2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(4):506-518.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25076

Published online: November 7, 2025

1전북대학교 간호대학

2전북대학교 간호대학ㆍ간호과학연구소

1College of Nursing, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea

2College of Nursing, Research Institute of Nursing Science, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea

- Corresponding author: Ju-Hee Nho College of Nursing, Jeonbuk National University, 567 Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju 54896, Korea E-mail: jhnho@jbnu.ac.kr

- †이 논문은 제1저자 황은숙의 박사학위논문의 축약본이다(This manuscript is a condensed form of the first author’s doctoral dissertation from Jeonbuk National University, 2025).

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,625 Views

- 226 Download

Abstract

-

Purpose

- This study aimed to develop and evaluate an integrated healthcare program for postpartum mothers based on Cox’s interaction model of client health behavior.

-

Methods

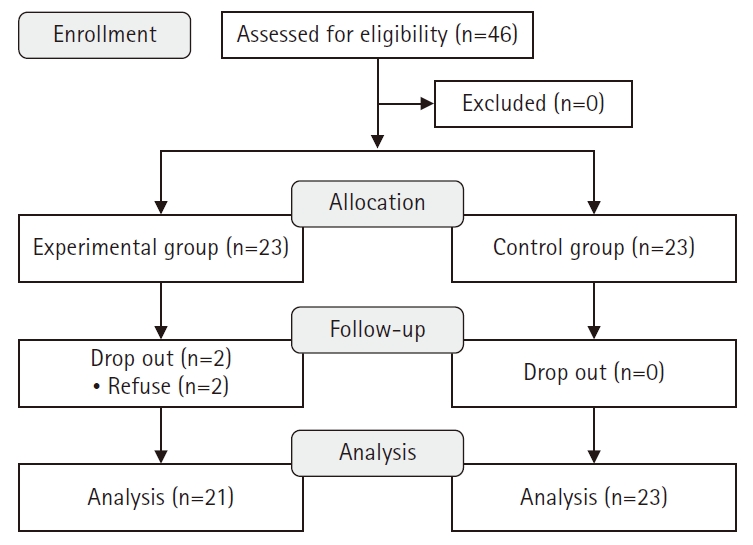

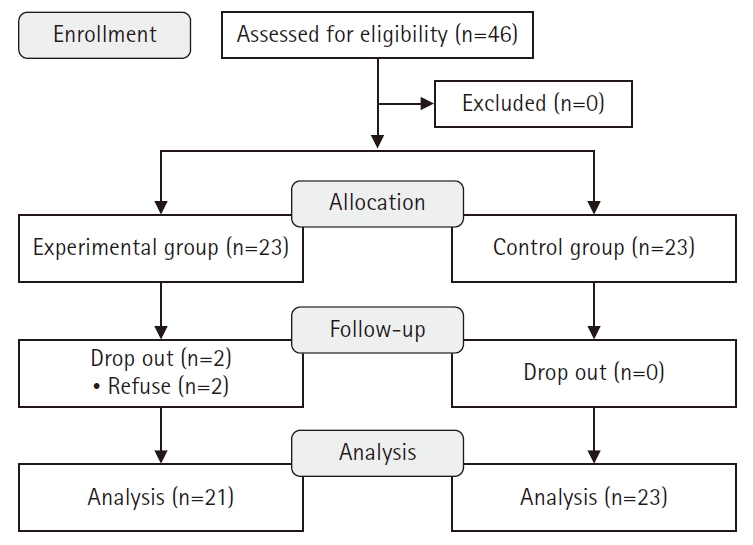

- A non-equivalent control group pretest-posttest design was used. The integrated healthcare program was administered 6 times over 2 weeks to postpartum mothers in the experimental group (n=21), while the control group (n=23) received standard care. Data were collected from June 3 to July 15, 2024, through structured questionnaires measuring postpartum fatigue, depression, marital intimacy, and mother-infant attachment. Analyses were conducted using IBM SPSS ver. 23.0.

-

Results

- The experimental group showed significantly lower postpartum fatigue (Z=–2.00, p=.023), a significantly proportion of improvement in postpartum depression (χ2=10.32, p=.012), and a significant increase in mother-infant attachment (t=1.70, p=.048) compared to the control group. However, there was no significant difference in marital intimacy between groups (Z=–0.46, p=.326).

-

Conclusion

- These results suggest that an integrated health management program including physical health, psychological stability, and relational support can be used as an effective nursing intervention to promote health in postpartum mothers. Therefore, additional research is warranted that expands and applies integrated programs for postpartum mothers in various environments in postpartum care centers and communities.

서론

1) 주효과 가설

2) 부효과 가설

방법

1) 일반적 및 산과적 특성

2) 산후피로

3) 산후우울

4) 모아애착

5) 부부친밀도

1) 통합형 건강관리 프로그램 개발

2) 실험군과 대조군 배정 및 사전조사

3) 통합형 건강관리 프로그램 적용

4) 대조군 관리

5) 실험군과 대조군 사후조사

결과

1) 가설 1

2) 가설 2

(1) 부가설 2-1

(2) 부가설 2-2

3) 가설 3

4) 가설 4

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

Ju-Hee Nho has been the Editor of Journal of Korean Academy of Nursing since 2022 but had no role in the review process. Except for that, no potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

This research received no external funding.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Supplementary Data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.4040/jkan.25076.

Supplementary Figure 1. Conceptual framework of this study.

-

Author Contributions

Conceptualization and/or Methodology: ESH, JHN. Data curation and/or Analysis: ESH. Funding acquisition: none. Investigation: ESH, JHN. Project administration and/or Supervision: JHN. Resources and/or Software: ESH, JHN. Validation: ESH, JHN. Visualization: ESH, JHN. Writing: original draft and/or Review & Editing: ESH, JHN. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

| Variable | Difference | p | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| –2 | –1 | 0 | 1 | 2 | ||

| Postpartum depression | .012a) | |||||

| Exp. | 4 (19.0) | 5 (23.8) | 9 (42.9) | 2 (9.5) | 1 (4.8) | |

| Cont. | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 20 (87.0) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | |

Values are presented as number (%). –2: from severe depression to normal; –1: from severe depression to mild depression or from mild depression to normal; 0: no change; 1: from normal to mild depression or from mild depression to severe depression; 2: from normal to severe depression.

Cont., control group (n=23); Exp., experimental group (n=21).

a)By Fisher’s exact probability test.

- 1. Gianni ML, Bettinelli ME, Manfra P, Sorrentino G, Bezze E, Plevani L, et al. Breastfeeding difficulties and risk for early breastfeeding cessation. Nutrients. 2019;11(10):2266. https://doi.org/10.3390/nu11102266ArticlePubMedPMC

- 2. Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Kafaei Atrian M, Karimian Z, Sooki Z. The impact of postpartum depression on quality of life in women after child’s birth. Iran Red Crescent Med J. 2014;16(2):e14995. https://doi.org/10.5812/ircmj.14995ArticlePubMedPMC

- 3. Lee SY. Prenatal and postnatal care and its policy implications. Health Welf Policy Forum [Internet]. 2016 [cited 2025 May 30];(236):37-50. Available from: https://www.kihasa.re.kr/publish/regular/hsw/search/view?seq=22714&volume=20379&page=84

- 4. Kim M, McFarland G, McLane A. Pocket guide to nursing diagnosis. 4th ed. Mosby; 1995.

- 5. Lee DJ, Park JS. The effects of fatigue, postpartum family support on postpartum depression in postpartum women. Korean Parent Child Health J. 2018;21(1):39-49.

- 6. Hsieh CH, Chen CL, Han TJ, Lin PJ, Chiu HC. Factors influencing postpartum fatigue in vaginal-birth women: testing a path model. J Nurs Res. 2018;26(5):332-339. https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000249ArticlePubMed

- 7. Kim JS. The effect of parenting stress and depression and fatigue on quality of life in early postpartum mothers. J Converg Inf Technol. 2018;8(6):1-7. https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2018.8.6.001Article

- 8. Brockington I. Diagnosis and management of post-partum disorders: a review. World Psychiatry. 2004;3(2):89-95. PubMedPMC

- 9. O’Hara MW, McCabe JE. Postpartum depression: current status and future directions. Annu Rev Clin Psychol. 2013;9:379-407. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612ArticlePubMed

- 10. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. American Psychiatric Publishing; 2013.

- 11. Ministry of Health and Welfare; Statistics Korea. 2018 Survey on postpartum care [Internet]. Ministry of Health and Welfare; 2019 [cited 2025 May 30]. Available from: https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0019&list_no=347424&mid=a10411010200&tag

- 12. Ainsworth MD. Attachments beyond infancy. Am Psychol. 1989;44(4):709-716. https://doi.org/10.1037//0003-066x.44.4.709ArticlePubMed

- 13. Luz R, George A, Vieux R, Spitz E. Antenatal determinants of parental attachment and parenting alliance: how do mothers and fathers differ? Infant Ment Health J. 2017;38(2):183-197. https://doi.org/10.1002/imhj.21628ArticlePubMed

- 14. Twohig A, Reulbach U, Figuerdo R, McCarthy A, McNicholas F, Molloy EJ. Supporting preterm infant attachment and socioemotional development in the neonatal intensive care unit: staff perceptions. Infant Ment Health J. 2016;37(2):160-171. https://doi.org/10.1002/imhj.21556ArticlePubMed

- 15. Song JE, Chae HJ, Park BL. Experiences of Sanhujori facility use among the first time mothers by the focus group interview. Korean J Women Health Nurs. 2015;21(3):184-196. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2015.21.3.184ArticlePubMed

- 16. Park MH. The effects of maternal attachment on postpartum blues: mediation effect of self-esteem. Crisisonomy. 2018;14(3):47-59. https://doi.org/10.14251/crisisonomy.2018.14.3.47Article

- 17. Cho YY, Park YH, Jang JS, Lee JE. Effects of a maternal care program on self-efficacy and postpartum depression in mothers with preterm babies. J Korean Acad Soc Home Care Nurs [Internet]. 2015 [cited 2025 May 30];22(2):187-195. Available from: https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002061264

- 18. Shorey S, Chan SW, Chong YS, He HG. A randomized controlled trial of the effectiveness of a postnatal psychoeducation programme on self-efficacy, social support and postnatal depression among primiparas. J Adv Nurs. 2015;71(6):1260-1273. https://doi.org/10.1111/jan.12590ArticlePubMed

- 19. Hyun AH, Cho JY. Effect of 8 weeks un-tact Pilates home training on body composition, abdominal obesity, pelvic tilt and strength, back pain in overweight women after childbirth. Exerc Sci. 2021;30(1):61-69. https://doi.org/10.15857/ksep.2021.30.1.61Article

- 20. Jang M. Effects of kangaroo care on growth in premature infants and on maternal attachment. J Korean Acad Child Health Nurs. 2009;15(4):335-342. https://doi.org/10.4094/jkachn.2009.15.4.335Article

- 21. Moreira H, Canavarro MC. Psychosocial adjustment and marital intimacy among partners of patients with breast cancer: a comparison study with partners of healthy women. J Psychosoc Oncol. 2013;31(3):282-304. https://doi.org/10.1080/07347332.2013.778934ArticlePubMed

- 22. Egger G, Binns A, Rossner S. Lifestyle medicine: managing diseases of lifestyle in the 21st century. 2nd ed. McGraw-Hill; 2011;340.

- 23. Choi HK, Kim HO. Effect of lifestyle intervention program for overweight and obesity pregnant women. J Korean Acad Nurs. 2020;50(3):459-473. https://doi.org/10.4040/jkan.19228ArticlePubMed

- 24. Cox CL. An interaction model of client health behavior: theoretical prescription for nursing. ANS Adv Nurs Sci. 1982;5(1):41-56. https://doi.org/10.1097/00012272-198210000-00007ArticlePubMed

- 25. Wagner DL, Bear M, Davidson NS. Measuring patient satisfaction with postpartum teaching methods used by nurses within the interaction model of client health behavior. Res Theory Nurs Pract. 2011;25(3):176-190. https://doi.org/10.1891/1541-6577.25.3.176ArticlePubMed

- 26. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149ArticlePubMed

- 27. Özcan Ş, Eryılmaz G. Can postpartum depression be prevented with care provided to primiparae using Levine's Conservation Model?: a single-blind randomized controlled trial. Curr Psychol. 2024;43(31):25973-25987. https://doi.org/10.1007/s12144-024-06271-3Article

- 28. Turk Dudukcu F, Tas Arslan F. Effects of health promotion program on maternal attachment, parenting self-efficacy, infant development: a randomised controlled trial. J Obstet Gynaecol. 2022;42(7):2818-2825. https://doi.org/10.1080/01443615.2022.2109949ArticlePubMed

- 29. Park M, Park KM. Effects of a reinforcement program for postpartum care behavioral skills of couples with their first baby. J Korean Acad Nurs. 2019;49(2):137-148. https://doi.org/10.4040/jkan.2019.49.2.137ArticlePubMed

- 30. Yoshitake H. Relations between the symptoms and the feeling of fatigue. Ergonomics. 1971;14(1):175-186. https://doi.org/10.1080/00140137108931236ArticlePubMed

- 31. Pugh LC, Milligan R. A framework for the study of childbearing fatigue. ANS Adv Nurs Sci. 1993;15(4):60-70. https://doi.org/10.1097/00012272-199306000-00007ArticlePubMed

- 32. Song JE, Chang SB, Park SM, Kim S, Nam CM. Empirical test of an explanatory theory of postpartum fatigue in Korea. J Adv Nurs. 2010;66(12):2627-2639. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05380.xArticlePubMed

- 33. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry. 1987;150(6):782-786. https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782ArticlePubMed

- 34. Kim JI. A validation study on the translated Korean version of the Edinbergh Postnatal Depression Scale. Korean J Women Health Nurs. 2006;12(3):204-209. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2006.12.3.204ArticlePDF

- 35. Condon JT, Corkindale CJ. The assessment of parent-to-infant attachment: Development of a self-report questionnaire instrument. J Reprod Infant Psychol. 1998;16(1):57-76. https://doi.org/10.1080/02646839808404558Article

- 36. Kim AR, Tak YR. Validation of the Korean version of the Maternal Postpartum Attachment Development Scale for mothers of children who were in a neonatal intensive care unit. Korean J Child Stud. 2018;39(1):129-143. https://doi.org/10.5723/kjcs.2018.39.1.129Article

- 37. Lee KH. A measure of marital intimacy. J Korean Home Econ Assoc [Internet]. 1995 [cited 2025 May 30];33(4):235-249. Available from: https://www.her.re.kr/upload/pdf/khea-33-4-235-16.pdf

- 38. Song KH. Development and evaluation of an integrated massage therapy program for enhancing postpartum recovery [dissertation]. Gimhae: Inje University; 2024.

- 39. Oh HE, Kim HJ. Effects of a self-efficacy-based breastfeeding support program (SBP) on primipara’s breastfeeding and postnatal depression. Iran J Public Health. 2025;54(4):839-849. https://doi.org/10.18502/ijph.v54i4.18423ArticlePubMedPMC

- 40. Ko YL, Yang CL, Chiang LC. Effects of postpartum exercise program on fatigue and depression during “doing-the-month” period. J Nurs Res. 2008;16(3):177-186. https://doi.org/10.1097/01.jnr.0000387304.88998.0bArticlePubMed

- 41. Lee MJ. Effects of various horticultural activities on the autonomic nervous system and cortisol response of mentally challenged adults. HortTechnology. 2010;20(6):971-976. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.20.6.971Article

- 42. Song JE, Chang SB, Son YJ. The influencing factors on postpartum fatigue in parturient women. J Korean Acad Adult Nurs. 2007;19(4):670-681.

- 43. Ji ES, Cho KJ, Kwon HJ. Effects of yoga during pregnancy on weight gain, delivery experience and infant’s birth weight. Korean J Women Health Nurs. 2009;15(2):121-129. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2009.15.2.121Article

- 44. Yu H, Mu Q, Lv X, Chen S, He H. Effects of an exercise intervention on maternal depression, anxiety, and fatigue: a systematic review and meta-analysis. Front Psychol. 2024;15:1473710. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1473710ArticlePubMedPMC

- 45. Aparicio E, Jardí C, Bedmar C, Pallejà M, Basora J, Arija V, et al. Nutrient intake during pregnancy and post-partum: ECLIPSES Study. Nutrients. 2020;12(5):1325. https://doi.org/10.3390/nu12051325ArticlePubMedPMC

- 46. Hahn-Holbrook J, Schetter CD, Arora C, Hobel CJ. Placental corticotropin-releasing hormone mediates the association between prenatal social support and postpartum depression. Clin Psychol Sci. 2013;1(3):253-265. https://doi.org/10.1177/2167702612470646ArticlePubMedPMC

- 47. Gao LL, Xie W, Yang X, Chan SW. Effects of an interpersonal-psychotherapy-oriented postnatal programme for Chinese first-time mothers: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2015;52(1):22-29. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.06.006ArticlePubMed

- 48. Sung MH, Choi MR, Um OB. Effect om early contact on maternal infant attachment. Korean J Women Health Nurs. 2010;16(2):177-185. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2010.16.2.177Article

- 49. Keskin F, Yagmur Y. The factors affecting maternal attachment in Eastern Turkey. Int J Caring Sci. 2020;13(2):858-867.

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

| Session | Client-Professional Interaction | Activities | Time (min) |

|---|---|---|---|

| 1 | Affective support | Researcher introduction, rapport building | 40 |

| - Listening, affective support, encouragement, praise | |||

| Health information (individual education) | Physical activity | ||

| - Education on the necessity of physical activity and its advantages and disadvantages | |||

| - Education and demonstration of physical activity methods | |||

| Nutritional management | |||

| - Education on the need for proper diet and nutrient intake | |||

| - Provides diet plan and necessary nutrient intake information | |||

| - Training on how to write a food diary | |||

| Decision control | Consultation on physical activity and discomfort by phone or text | ||

| Consultation by phone or text regarding nutritional intake and inquiries | |||

| Professional/technical competencies | Check and feedback on physical discomfort | ||

| Check and provide feedback on nutritional intake status | |||

| 2 | Affective support | Sharing experiences and feelings about participating in the program | 40 |

| - Listening, affective support, encouragement, praise | |||

| Health information (group education/individual education) | Physical activity (group) | ||

| - Postnatal yoga and pelvic floor exercises with experts | |||

| Stress management | |||

| - Causes, symptoms, and treatment of postpartum depression | |||

| - Send a supportive and encouraging text message to your spouse at least once a day | |||

| Decision control | Consultation on physical activity and discomfort by phone or text | ||

| Consultation by phone or text to check stress and depression | |||

| Professional/technical competencies | Check and feedback on physical discomfort | ||

| Identify and provide feedback on stress and depressive feelings | |||

| 3 | Affective support | Sharing your physical condition and feelings and providing empathy | 40 |

| - Listening, affective support, encouragement, praise | |||

| Health information (individual education) | Physical activity | ||

| - Postpartum yoga and pelvic floor muscle exercises | |||

| Postpartum care (maternal aspect) | |||

| - Education on physical changes in postpartum mothers and postpartum abnormalities | |||

| - Education on how to care for the breasts, perineum, and lochia of postpartum mothers | |||

| Decision control | Consultation on physical activity and discomfort by phone or text | ||

| Consultation by phone or text regarding discomfort due to physical changes | |||

| Professional/technical competencies | Check and consult on physical discomfort | ||

| Check and provide feedback on discomfort due to physical changes | |||

| 4 | Affective support | Sharing physical condition and feelings to provide empathy | 40 |

| - Listening, affective support, encouragement, praise | |||

| Health information (individual education) | Physical activity | ||

| - Postpartum yoga and pelvic floor muscle exercises | |||

| Nutritional management | |||

| - Check the eating habits and meal diary of postpartum mothers | |||

| - Check the intake and provide education | |||

| Decision control | Consultation on physical activity and discomfort by phone or text | ||

| Consultation on nutritional intake and inquiries by phone or text | |||

| Professional/technical competencies | Check and feedback on physical discomfort | ||

| Check and provide feedback on nutritional intake status | |||

| 5 | Affective support | Share your physical condition and feelings and providing empathetic | 40 |

| - Listening, affective support, encouragement, praise | |||

| Health information (group education/individual education) | Physical activity | ||

| - Postnatal yoga and pelvic floor exercises | |||

| Stress management (group) | |||

| - Send a text message of praise and encouragement to your spouse at least once a day | |||

| - Participate in making a topiary mini pot | |||

| Decision control | Consultation on physical activity and discomfort by phone or text | ||

| Consultation on nutritional intake and inquiries by phone or text | |||

| Professional/technical competencies | Check and feedback on physical discomfort | ||

| Identify and provide feedback on stress and depressive feelings | |||

| 6 | Affective support | Share your physical condition and feelings and providing empathetic | 40 |

| - Listening, affective support, encouragement, praise | |||

| Health information (individual education) | Physical activity | ||

| - Postnatal yoga and pelvic floor exercise | |||

| Postpartum care (newborn aspect) | |||

| - Education on how to deal with newborn health problems (including bathing and umbilical cord care) | |||

| - Education to promote mother-infant attachment | |||

| Decision control | Consultation on physical activity and discomfort by phone or text | ||

| Consultation by phone or text on how to manage the health of your newborn | |||

| Professional/technical competencies | Check and feedback on physical discomfort | ||

| Check and consult on newborn health management methods |

| Characteristic | Exp. (n=21) | Cont. (n=23) | χ2 or t or Z | p |

|---|---|---|---|---|

| Age range (yr) | 1.15 | .587a) | ||

| ≤30 | 7 (33.3) | 7 (30.4) | ||

| 31–34 | 8 (38.1) | 12 (52.2) | ||

| ≥35 | 6 (28.6) | 4 (17.4) | ||

| Mean age (yr) | 32.4±2.08 | 31.9±2.60 | –0.63 | .533 |

| Educational level | 0.24 | .622 | ||

| ≤College graduate | 5 (23.8) | 7 (30.4) | ||

| ≥University graduate | 16 (76.2) | 16 (69.6) | ||

| Religion | 0.16 | .761 | ||

| Yes | 7 (33.3) | 9 (39.1) | ||

| No | 14 (66.7) | 14 (60.9) | ||

| Occupation | 0.05 | >.999 | ||

| Yes | 13 (61.9) | 15 (65.2) | ||

| No | 8 (38.1) | 8 (34.8) | ||

| Family income (10,000 won/mo) | 2.17 | .394a) | ||

| <300 | 7 (33.3) | 5 (21.7) | ||

| 300–<500 | 12 (57.1) | 12 (52.2) | ||

| ≥500 | 2 (9.5) | 6 (26.1) | ||

| No. of pregnancy | 0.64 | .426 | ||

| First | 16 (76.2) | 15 (65.2) | ||

| ≥Second | 5 (23.8)b) | 8 (34.7)b) | ||

| No. of delivery | 0.76 | .384 | ||

| First | 17 (81.0) | 16 (69.6) | ||

| ≥Second | 4 (19.0) | 7 (30.4) | ||

| Type of birth | 0.74 | .541 | ||

| Virginal birth | 10 (47.6) | 8 (34.8) | ||

| Cesarean section | 11 (52.4) | 15 (65.2) | ||

| Sex of newborn | 0.13 | .767 | ||

| Boy | 13 (61.9) | 13 (56.5) | ||

| Girl | 8 (38.1) | 10 (43.5) | ||

| Planning childcare assistance | 0.78 | .545 | ||

| Yes | 10 (47.6) | 14 (60.9) | ||

| No | 11 (52.4) | 9 (39.1) | ||

| Postpartum fatigue: 30–120 | 62.00±12.74 | 54.52±11.91 | –2.01 | .051 |

| Postpartum depression: 0–30 | 9.95±4.87 | 7.13±4.81 | 150 | .031c) |

| Postpartum depression | 4.03 | .156a) | ||

| Normal: <10 | 11 (52.4) | 17 (73.9) | ||

| Mild depression: 10–12 | 3 (14.3) | 4 (17.4) | ||

| Severe depression: ≥13 | 7 (33.3) | 2 (8.7) | ||

| Marital intimacy: 15–75 | 59.81±6.87 | 62.65±5.87 | 1.48 | .147 |

| Mother-infant attachment: 14–70 | 53.73±9.65 | 57.82±6.27 | 170.5 | .095c) |

| Variable | Pre | Post | Difference | t or F or Z | p | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Median (IQR) | Mean±SD | Median (IQR) | Mean±SD | Median (IQR) | Mean±SD | |||

| Postpartum fatigue | –2.00 | .023a) | ||||||

| Exp. | 62.00 (12.50) | 62.00±12.74 | 56.00 (12.00) | 55.38±9.01 | –5.00 (7.00) | –6.62±11.03 | ||

| Cont. | 51.00 (17.00) | 54.52±11.91 | 50.00 (17.00) | 53.48±12.34 | –1.00 (17.00) | –1.04±11.81 | ||

| Postpartum depression | 0.79 | .380b) | ||||||

| Exp. | 9.00 (6.50) | 9.95±4.87 | 7.00 (5.00) | 7.52±3.49 | –2.00 (5.50) | –2.43±4.49 | ||

| Cont. | 6.00 (6.00) | 7.13±4.80 | 6.00 (5.00) | 6.96±3.84 | 0.00 (2.00) | –0.17±2.81 | ||

| Marital intimacy | –0.46 | .326a) | ||||||

| Exp. | 59.00 (10.50) | 59.81±6.87 | 59.00 (12.00) | 59.71±7.42 | 0.00 (4.50) | –0.10±3.32 | ||

| Cont. | 51.00 (17.00) | 62.65±5.87 | 62.00 (9.00) | 61.65±6.25 | 1.00 (5.00) | –1.00±3.63 | ||

| Mother-infant attachment | 1.70 | .048c) | ||||||

| Exp. | 53.73±9.65 | 57.04±6.72 | 3.31±4.99 | |||||

| Cont. | 57.82±6.27 | 58.44±5.38 | 0.62±5.49 | |||||

| Variable | Difference | p | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| –2 | –1 | 0 | 1 | 2 | ||

| Postpartum depression | .012a) | |||||

| Exp. | 4 (19.0) | 5 (23.8) | 9 (42.9) | 2 (9.5) | 1 (4.8) | |

| Cont. | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 20 (87.0) | 1 (4.3) | 0 (0.0) | |

Values are presented as number (%) or mean±standard deviation. Cont., control group; Exp., Experimental group; No., number. a)By Fisher’s exact probability test. b)Each group included one mother with a history of one spontaneous abortion. c)By Mann-Whitney U test.

Cont., control group (n=23); Exp., experimental group (n=21); IQR, interquartile range; SD, standard deviation. a)By Mann-Whitney U test. b)By ranked analysis of covariance. c)By independent t-test.

Values are presented as number (%). –2: from severe depression to normal; –1: from severe depression to mild depression or from mild depression to normal; 0: no change; 1: from normal to mild depression or from mild depression to severe depression; 2: from normal to severe depression. Cont., control group (n=23); Exp., experimental group (n=21). a)By Fisher’s exact probability test.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite