Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(3); 2025 > Article

-

Research Paper

노인의 낙상두려움 측정도구 개발: 심리측정 타당성 연구 -

이다연1

, 탁성희2

, 탁성희2

- Development of a scale to measure fear of falling in older adults: a psychometric validation study

-

Dayeon Lee1

, Sunghee H Tak2

, Sunghee H Tak2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(3):413-424.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25036

Published online: August 21, 2025

1한림대학교 간호대학, 간호과학연구소

2서울대학교 간호대학, 간호과학연구소

1School of Nursing, Research Institute of Nursing Science, Hallym University, Chuncheon, Korea

2College of Nursing, The Research Institute of Nursing Science, Seoul National University, Seoul, Korea

- Corresponding author: Sunghee H Tak College of Nursing, The Research Institute of Nursing Sciences, Seoul National University, 103 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul 03080, Korea E-mail: shtak@snu.ac.kr

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,355 Views

- 166 Download

Abstract

-

Purpose

- This study aimed to develop a scale to measure fear of falling in older adults and to validate its reliability and validity.

-

Methods

- In total, 31 initial items were developed by referring to expressions from previous studies and items from existing instruments. After verifying content validity through expert evaluation, the remaining 27 items were used to construct a survey. Data from 252 participants recruited at three senior welfare centers in the metropolitan area were analyzed to examine item analysis, construct validity, convergent validity, discriminant validity, and reliability. Confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to test construct validity. The correlation with the Korean version of the Falls Efficacy Scale-International (KFES-I) was used to assess convergent validity. Cronbach’s alpha was calculated to determine reliability.

-

Results

- The final instrument consisted of 21 items. CFA confirmed acceptable model fit. Convergent validity was also acceptable and discriminant validity was partially supported. Correlations with the KFES-I ranged from .54 to .63. The Cronbach’s alpha coefficients for the total score and all factors ranged from .84 to .97.

-

Conclusion

- The Fear of Falling Scale for Older Adults developed in this study is a validated tool capable of measuring various dimensions of fear of falling. It provides a foundation for accurately assessing fear of falling in older adults and addressing its specific aspects.

서론

방법

1) 예비문항 개발 및 척도 결정

2) 내용타당도 검증

3) 예비조사

1) 연구대상

2) 자료수집

3) 타당도 검정

(1) 문항분석

(2) 구성타당도: 확인적 요인분석

(3) 수렴타당도

(4) 판별타당도

(5) 준거타당도

4) 신뢰도 검정

5) 윤리적 고려

결과

1) 문항 분석

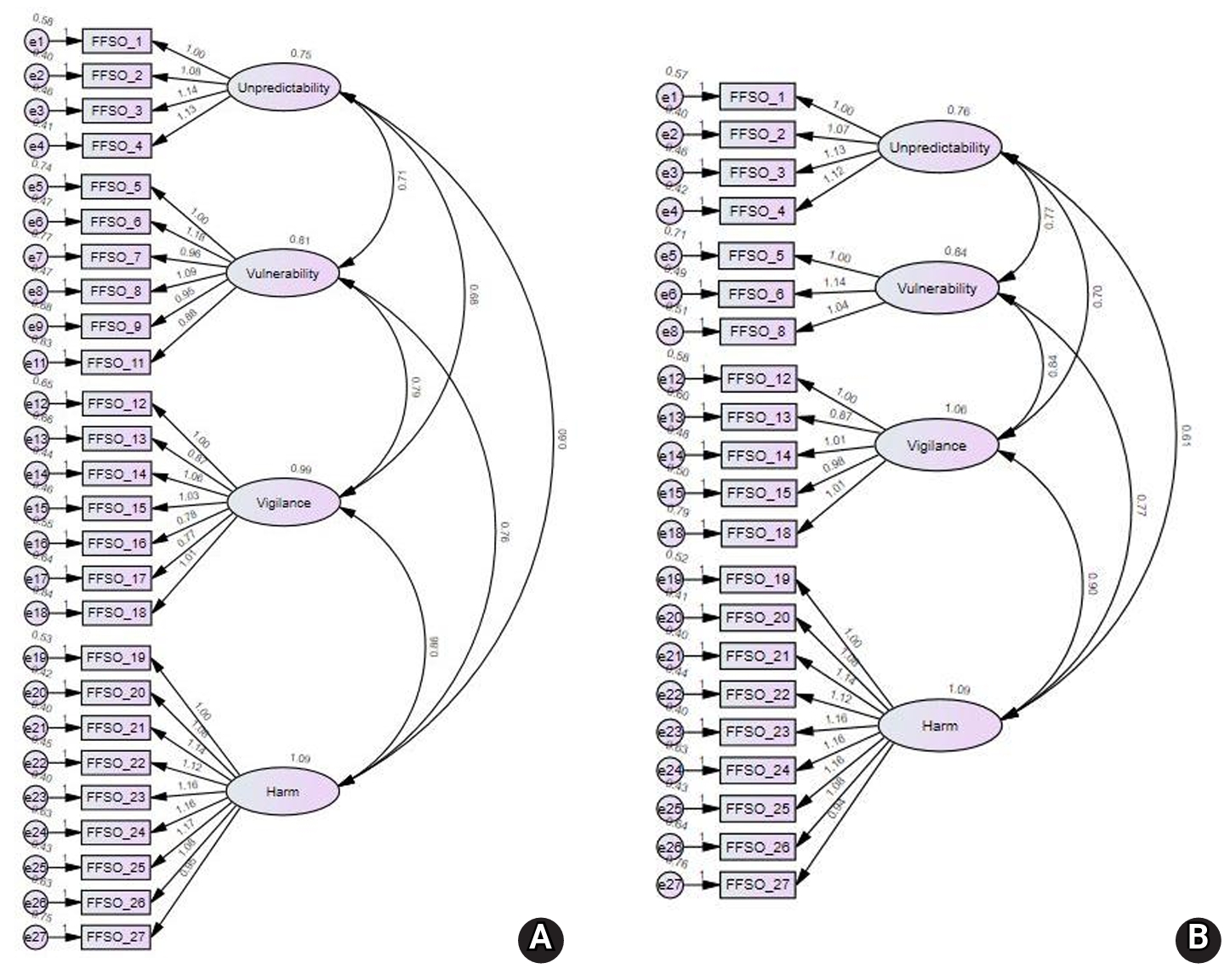

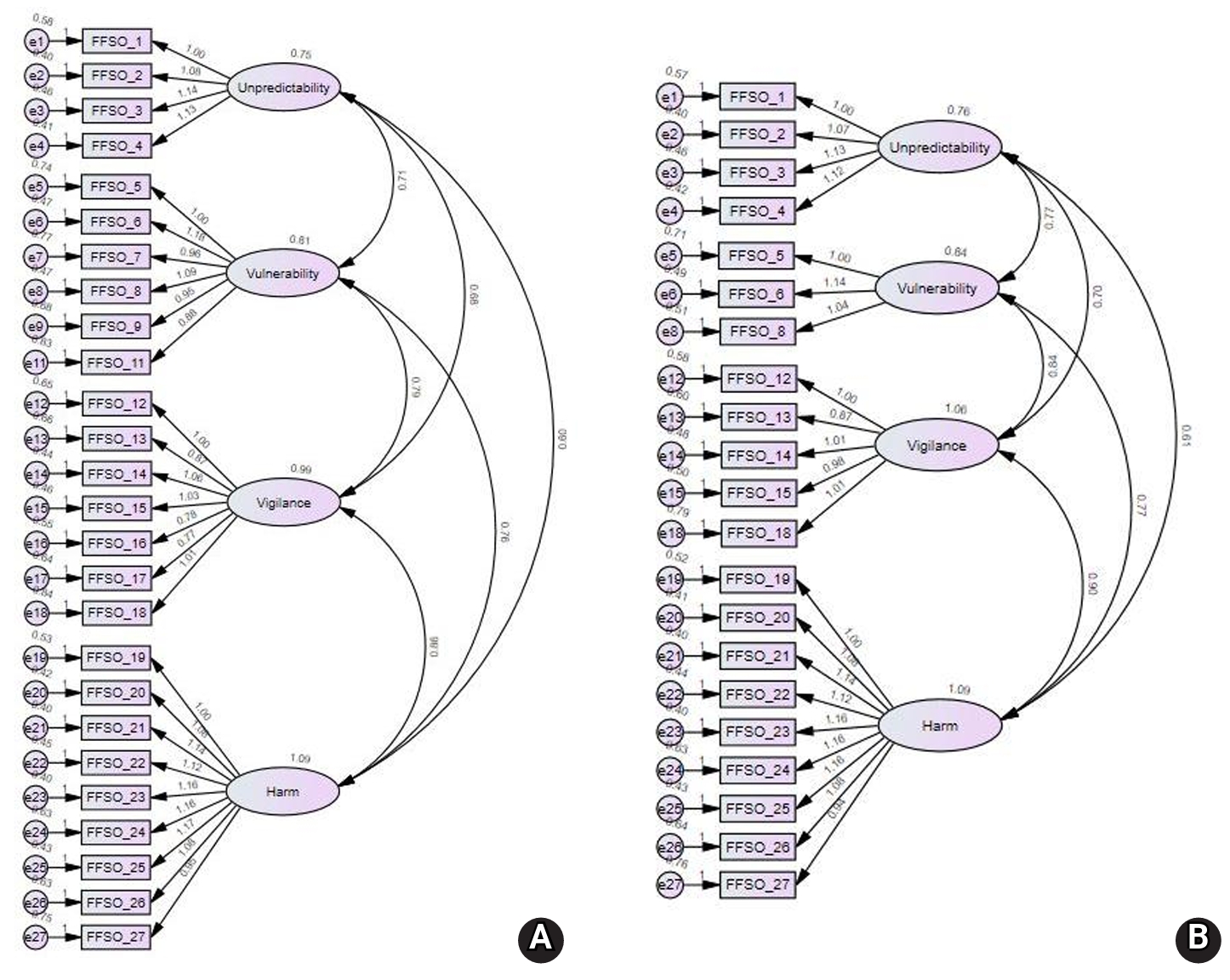

2) 구성타당도: 확인적 요인분석

3) 수렴타당도

4) 판별타당도

5) 준거타당도

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

This work was supported by Research Fund of the Korean Gerontological Nursing Society. The first author received a scholarship from the BK21 education program (Center for Human-Caring Nurse Leaders for the Future). The second and corresponding author was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2023R1A2C1006362).

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Supplementary Data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.4040/jkan.25036.

Supplementary Figure 1 . Process of the scale development.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: DL, ST. Data curation or/and Analysis: DL. Funding acquisition: DL, ST. Investigation: DL. Project administration or/and Supervision: ST. Resources or/and Software: none. Validation: DL, ST. Visualization: none. Writing: original draft or/and Review & Editing: DL, ST. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

AVE, average variance extracted; CFI, comparative fit index; CMIN/df, standardized chi-square/degrees of freedom; C.R., critical ratio; CR, construct reliability; Harm, concern about potential harm after fall events; RMSEA, root mean square error of approximation; SE, standard error; SRMR, standardized root mean residual; TLI, Tucker-Lewis index; Vigilance, high vigilance-related to the environment; Unpredictability, apprehension caused by the unpredictable nature of falls; Vulnerability, unease related to one’s vulnerability.

| Factor | R (R2) | |||

|---|---|---|---|---|

| Unpredictability | Vulnerability | Vigilance | Harm | |

| Unpredictability | .66a) | |||

| Vulnerability | .96 (.91) | .62a) | ||

| Vigilance | .78 (.61) | .89 (.79) | .63a) | |

| Harm | .67 (.45) | .81 (.65) | .84 (.70) | .72a) |

- 1. Choi K, Ko Y. Characteristics associated with fear of falling and activity restriction in South Korean older adults. J Aging Health. 2015;27(6):1066-1083. https://doi.org/10.1177/0898264315573519ArticlePubMed

- 2. Noh HM, Roh YK, Song HJ, Park YS. Severe fear of falling is associated with cognitive decline in older adults: a 3-year prospective study. J Am Med Dir Assoc. 2019;20(12):1540-1547. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.06.008ArticlePubMed

- 3. Shirooka H, Nishiguchi S, Fukutani N, Tashiro Y, Nozaki Y, Hirata H, et al. Cognitive impairment is associated with the absence of fear of falling in community-dwelling frail older adults. Geriatr Gerontol Int. 2017;17(2):232-238. https://doi.org/10.1111/ggi.12702ArticlePubMed

- 4. Kim S, So WY. Prevalence and correlates of fear of falling in Korean community-dwelling elderly subjects. Exp Gerontol. 2013;48(11):1323-1328. https://doi.org/10.1016/j.exger.2013.08.015ArticlePubMed

- 5. MacKay S, Ebert P, Harbidge C, Hogan DB. Fear of falling in older adults: a scoping review of recent literature. Can Geriatr J. 2021;24(4):379-394. https://doi.org/10.5770/cgj.24.521ArticlePubMedPMC

- 6. Lee A, Lee J, Lee G, Lee DR. Fear of falling and mortality among older adults in Korea: analysis of the Korean Longitudinal Study of Aging. Korean J Fam Med. 2020;41(4):243-249. https://doi.org/10.4082/kjfm.18.0128ArticlePubMedPMC

- 7. Arora C, Sinha B, Malhotra A, Ranjan P. Development and validation of health education tools and evaluation questionnaires for improving patient care in lifestyle related diseases. J Clin Diagn Res. 2017;11(5):JE06-JE09. https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/28197.9946ArticlePubMedPMC

- 8. Boateng GO, Neilands TB, Frongillo EA, Melgar-Quiñonez HR, Young SL. Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: a primer. Front Public Health. 2018;6:149. https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00149ArticlePubMedPMC

- 9. Murman DL. The impact of age on cognition. Semin Hear. 2015;36(3):111-121. https://doi.org/10.1055/s-0035-1555115ArticlePubMedPMC

- 10. Sung JE. Age-related changes in sentence production abilities and their relation to working-memory capacity: evidence from a verb-final language. PLoS One. 2015;10(4):e0119424. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119424ArticlePubMedPMC

- 11. Shin EY, Cho EB, Kim JS. The development of geriatric everyday life health index (GELHI). Audiology. 2014;10(2):125-137. https://doi.org/10.21848/audiol.2014.10.2.125Article

- 12. Chesser AK, Keene Woods N, Smothers K, Rogers N. Health literacy and older adults: a systematic review. Gerontol Geriatr Med. 2016;2:2333721416630492. https://doi.org/10.1177/2333721416630492ArticlePubMedPMC

- 13. Amalraj S, Starkweather C, Nguyen C, Naeim A. Health literacy, communication, and treatment decision-making in older cancer patients. Oncology (Williston Park). 2009;23(4):369-375. PubMed

- 14. Jung D. Fear of falling in older adults: comprehensive review. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2008;2(4):214-222. https://doi.org/10.1016/S1976-1317(09)60003-7ArticlePubMed

- 15. Park G, Cho B, Kwon IS, Park BJ, Kim T, Cho KY, et al. Reliability and validity of Korean version of Falls Efficacy Scale-International (KFES-I). J Korean Acad Rehabil Med. 2010;34(5):554-559.

- 16. Kang KS. The effects of the fall prevention exercise program focussed on activity of daily living, fear of fall and quality of life for the senior citizen center elderly. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2016;17(8):267-272. https://doi.org/10.5762/KAIS.2016.17.8.267Article

- 17. Soh SL, Tan CW, Thomas JI, Tan G, Xu T, Ng YL, et al. Falls efficacy: extending the understanding of self-efficacy in older adults towards managing falls. J Frailty Sarcopenia Falls. 2021;6(3):131-138. https://doi.org/10.22540/JFSF-06-131ArticlePubMedPMC

- 18. Lee D, Tak SH. A concept analysis of fear of falling in older adults: insights from qualitative research studies. BMC Geriatr. 2023;23(1):651. https://doi.org/10.1186/s12877-023-04364-5ArticlePubMedPMC

- 19. DeVellis RF. Scale development: theory and applications. 4th ed. SAGE; 2017.

- 20. Aybek EC, Toraman C. How many response categories are sufficient for Likert type scales?: an empirical study based on the item response theory. Int J Assess Tools Educ. 2022;9(2):534-547. https://doi.org/10.21449/ijate.1132931Article

- 21. Davis LL. Instrument review: getting the most from a panel of experts. Appl Nurs Res. 1992;5(4):194-197. https://doi.org/10.1016/S0897-1897(05)80008-4Article

- 22. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity?: appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007;30(4):459-467. https://doi.org/10.1002/nur.20199ArticlePubMed

- 23. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res. 1986;35(6):382-385. ArticlePubMed

- 24. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what’s being reported?: critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29(5):489-497. https://doi.org/10.1002/nur.20147ArticlePubMed

- 25. Williams B, Onsman A, Brown T. Exploratory factor analysis: a five-step guide for novices. Australas J Paramed. 2010;8:990399. https://doi.org/10.33151/ajp.8.3.93Article

- 26. Knapp TR, Campbell-Heider N. Numbers of observations and variables in multivariate analyses. West J Nurs Res. 1989;11(5):634-641. https://doi.org/10.1177/019394598901100517ArticlePubMed

- 27. Lee EH. Psychometric properties of an instrument 2: structural validity, internal consistency, and cross-cultural validity/measurement invariance. Korean J Women Health Nurs. 2021;27(2):69-74. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2021.05.18ArticlePubMedPMC

- 28. Yardley L, Beyer N, Hauer K, Kempen G, Piot-Ziegler C, Todd C. Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Age Ageing. 2005;34(6):614-619. https://doi.org/10.1093/ageing/afi196ArticlePubMed

- 29. Streiner DL, Norman GR, Cairney J. Health measurement scales: a practical guide to their development and use. 5th ed. Oxford University Press; 2015.

- 30. Ab Hamid MR, Mustafa Z, Suradi NR, Idris F, Abdullah M. Multi-factor of employee values: a confirmatory factor analytics (CFA) validation. Afr J Bus Manag. 2011;5(32):12632. https://doi.org/10.5897/AJBM11.2224Article

- 31. Cho H, Kwon M, Choi JH, Lee SK, Choi JS, Choi SW, et al. Development of the Internet addiction scale based on the Internet Gaming Disorder criteria suggested in DSM-5. Addict Behav. 2014;39(9):1361-1366. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.01.020ArticlePubMed

- 32. Shim JS. The use of confirmatory factor analysis in public administration and policy research: comparison with exploratory factor analysis. Korean J Policy Anal Eval. 2015;25(2):247-278. https://doi.org/10.23036/kapae.2015.25.2.010Article

- 33. Jeon S, Lee J, Lee J. A study on the users intention to adopt an intelligent service: focusing on the factors affecting the perceived necessity of conversational AI service. J Korea Technol Innov Soc. 2019;22(2):242-264. https://doi.org/10.35978/jktis.2019.04.22.2.242Article

- 34. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. 4th ed. Lee HS, Chang SM, Shin HS, Kim SJ, Jeon KH, translators. Hakjisa; 2019.

- 35. Lin XF, Deng C, Hu Q, Tsai CC. Chinese undergraduate students' perceptions of mobile learning: conceptions, learning profiles, and approaches. J Comput Assist Learn. 2019;35(3):317-333. https://doi.org/10.1111/jcal.12333Article

- 36. Choi CH, You YY. The study on the comparative analysis of EFA and CFA. J Digit Converg. 2017;15(10):103-111. https://doi.org/10.14400/JDC.2017.15.10.103Article

- 37. Yu JP. Concept and understanding of structural equation modeling. Rev. ed. Hannarae Publishing; 2022.

- 38. Cohen L, Manion L, Morrison K. Research methods in education. 8th ed. Routledge; 2018.

- 39. Curran PJ, West SG, Finch JF. The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychol Methods. 1996;1(1):16-29. https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.1.16Article

- 40. Seongok Y, Seo W. The structural relations among multicultural behavior, multicultural cognition, multicultural attitude and multicultural behavior intention of the Korean adolescents. Asian J Educ. 2019;20(1):119-148. https://doi.org/10.15753/aje.2019.03.20.1.119Article

- 41. Oh YC, Park ES, Yun KH. Analysis of adolescents’ well-being using structural equation models. Surv Res. 2017;18(4):87-103. https://doi.org/10.20997/SR.18.4.4Article

- 42. Kim SY. Fundamentals and extensions of structural equation modeling: with Mplus examples. Hakjisa; 2016.

- 43. Yu JP. A study on the effect of sample size and normality on the fit index and path coefficient of the research in structural equation modeling. J Prod Res. 2023;41(1):1-6. https://doi.org/10.36345/kacst.2023.41.1.001Article

- 44. Yu CS, Kang H. An evaluation of type I error of fit indices for structural equation model. J Korean Data Anal Soc. 2020;22(1):111-119. https://doi.org/10.37727/jkdas.2020.22.1.111Article

- 45. Hong S. The criteria for selecting appropriate fit indices in structural equation modeling and their rationales. Korean J Clin Psychol [Internet]. 2000 [cited 2025 Feb 20];19(1):161-177. Available from: https://accesson.kr/kjcp/assets/pdf/26659/journal-19-1-161.pdf

- 46. Lee K, Shin S. Validity of instrument development research in Korean nursing research. J Korean Acad Nurs. 2013;43(6):697-703. https://doi.org/10.4040/jkan.2013.43.6.697ArticlePubMed

- 47. Peter M, Maddocks S, Tang C, Camp PG. Simplicity: using the power of plain language to encourage patient-centered communication. Phys Ther. 2024;104(1):pzad103. https://doi.org/10.1093/ptj/pzad103ArticlePubMed

- 48. Ko KK, Tak HW, Kang SJ. The impact of reverse coding on survey response and analysis. Korean Public Adm Rev. 2015;49(3):515-539. https://doi.org/10.18333/KPAR.49.3.515Article

- 49. Weijters B, Baumgartner H. Misresponse to reversed and negated items in surveys: a review. J Mark Res. 2012;49(5):737-747. https://doi.org/10.1509/jmr.11.036Article

- 50. Park YG. Correlation and regression analysis. J Korean Acad Fam Med. 2001;22(1):43-51.

References

Appendix

Appendix 1.

Figure & Data

REFERENCES

Citations

- Figure

- We recommend

- Related articles

-

- Development of an end-of-life care competency scale for nurses in long-term care hospitals: a psychometric validation study

- Development of a communication self-efficacy scale for nurses: a psychometric validation study

- Development of a well-dying awareness scale for middle-aged adults in Korea: a mixed-methods study

Fig. 1.

| Characteristic | Value |

|---|---|

| Age (yr) | 78.9±6.34 |

| Gender | |

| Men | 96 (38.1) |

| Women | 156 (61.9) |

| Educational levela) | |

| None | 12 (4.8) |

| Elementary school | 56 (22.3) |

| Middle school | 42 (16.7) |

| High school | 93 (37.1) |

| College or above | 48 (19.1) |

| Religion | |

| Yes | 191 (75.8) |

| No | 61 (24.2) |

| Fall experience | |

| Yes | 76 (30.2) |

| No | 176 (69.8) |

| Injury experience after fall | |

| Yes | 102 (40.5) |

| No | 150 (59.5) |

| Usage of mobility devices | |

| Yes | 38 (15.1) |

| No | 214 (84.9) |

| Social activity | |

| Yes | 236 (93.7) |

| No | 16 (6.3) |

| Perceived health status | |

| Very bad | 10 (4.0) |

| Bad | 59 (23.4) |

| Normal | 114 (45.2) |

| Good | 56 (22.2) |

| Very good | 13 (5.2) |

| Perceived depression status | |

| Not at all | 93 (36.9) |

| Little | 105 (41.7) |

| Usually | 38 (15.1) |

| Frequently | 12 (4.8) |

| Strongly | 4 (1.6) |

| No. of comorbidities | 2.03±1.43 |

| No. of prescriptions | 1.46±1.09 |

| Factor | Item | B | SE | C.R. | β | p | AVE | CR |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Unpredictability | .66 | .89 | ||||||

| 1 | 1.00 | .76 | ||||||

| 2 | 1.07 | .08 | 13.58 | .83 | <.001 | |||

| 3 | 1.13 | .08 | 13.53 | .83 | <.001 | |||

| 4 | 1.12 | .08 | 13.73 | .84 | <.001 | |||

| Vulnerability | .63 | .84 | ||||||

| 5 | 1.00 | .74 | ||||||

| 6 | 1.14 | .09 | 13.49 | .83 | <.001 | |||

| 8 | 1.04 | .08 | 12.92 | .80 | <.001 | |||

| Vigilance | .63 | .90 | ||||||

| 12 | 1.00 | .80 | ||||||

| 13 | 0.88 | .07 | 13.24 | .76 | <.001 | |||

| 14 | 1.01 | .07 | 15.00 | .83 | ||||

| 15 | 0.98 | .07 | 14.65 | .82 | <.001 | |||

| 18 | 1.01 | .08 | 13.27 | .76 | <.001 | |||

| Harm | .72 | .96 | ||||||

| 19 | 1.00 | .82 | ||||||

| 20 | 1.08 | .06 | 17.24 | .87 | <.001 | |||

| 21 | 1.14 | .06 | 17.72 | .88 | <.001 | |||

| 22 | 1.13 | .07 | 17.3 | .87 | <.001 | |||

| 23 | 1.16 | .07 | 17.83 | .89 | <.001 | |||

| 24 | 1.16 | .07 | 16.23 | .84 | <.001 | |||

| 25 | 1.17 | .07 | 17.62 | .88 | <.001 | |||

| 26 | 1.08 | .07 | 15.61 | .82 | <.001 | |||

| 27 | 0.94 | .07 | 13.77 | .75 | <.001 | |||

| CMIN/df=3.30, TLI=.90, CFI=.91, SRMR=.047, RMSEA=.096 | ||||||||

| Factor | R (R2) | |||

|---|---|---|---|---|

| Unpredictability | Vulnerability | Vigilance | Harm | |

| Unpredictability | .66a) | |||

| Vulnerability | .96 (.91) | .62a) | ||

| Vigilance | .78 (.61) | .89 (.79) | .63a) | |

| Harm | .67 (.45) | .81 (.65) | .84 (.70) | .72a) |

| Model | Constrained Factor | χ2 | df | ∆χ2† |

|---|---|---|---|---|

| Unconstrained model | 603.60 | 183 | ||

| Constrained model | Unpredictability | 608.23 | 184 | 4.63 |

| Vulnerability | ||||

| Unpredictability | 611.27 | 7.67 | ||

| Vigilance | ||||

| Unpredictability | 616.81 | 13.21 | ||

| Harm | ||||

| Vulnerability | 605.59 | 1.99 | ||

| Vigilance | ||||

| Vulnerability | 607.79 | 4.19 | ||

| Harm | ||||

| Vigilance | 604.41 | 0.81 | ||

| Harm |

| No. | 문항 | 전혀 그렇지 않다 | 약간 그렇다 | 보통 그렇다 | 자주 그렇다 | 매우 그렇다 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 나는 내가 언제든지 넘어지거나 미끄러져 낙상할 수 있다는 생각 때문에 불안하다. | |||||

| 2 | 나는 내가 익숙한 환경에서도 낙상할 수 있다고 생각한다. | |||||

| 3 | 나는 다른 사람과 부딪히거나 예상하지 못한 신체 접촉이 발생했을 때 낙상할까 봐 불안하다. | |||||

| 4 | 나는 스스로의 행동을 조심하거나 주변 환경을 개선해도 낙상이 발생할 수 있다고 생각하여 불안하다. | |||||

| 5 | 나는 낙상이 두려워서 가능한 천천히 조심해서 움직이는 편이다. | |||||

| 6 | 나는 나의 균형 능력이 떨어져 있어서 쉽게 낙상할 것 같아 걱정된다. | |||||

| 7 | 나는 나이가 점점 들수록 낙상하게 될까 봐 우려된다. | |||||

| 8 | 나는 걸려 넘어질까 봐 주변이나 바닥을 자주 확인한다. | |||||

| 9 | 나는 바닥이 미끄러운 지 주의해서 살핀다. | |||||

| 10 | 나는 내가 익숙하지 않은 장소에 있다고 생각하면 낙상하게 될까 봐 긴장된다. | |||||

| 11 | 나는 딱딱한 바닥에서 낙상하게 되면 크게 다칠까 봐 더 경계한다. | |||||

| 12 | 나는 낙상할까 봐 계단이 많이 있는 장소에 방문하는 것을 꺼린다. | |||||

| 13 | 나는 낙상하여 다치거나 골절될까 봐 두렵다. | |||||

| 14 | 나는 낙상하게 되면 심한 통증으로 아플까 봐 우려된다. | |||||

| 15 | 나는 낙상하면 신체적 장애가 생길까 봐 걱정된다. | |||||

| 16 | 나는 낙상하면 가족에게 짐이 될 것 같아 우려된다. | |||||

| 17 | 나는 낙상하면 혼자 힘으로 일상생활을 수행하지 못할 것 같아 걱정된다. | |||||

| 18 | 나는 낙상하면 내 집이 아닌 요양원에서 살게 될까 봐 두렵다. | |||||

| 19 | 나는 낙상하면 혼자 힘으로 걸을 수 없게 되어, 휠체어를 타고 다니게 될까 봐 두렵다. | |||||

| 20 | 나는 낙상하게 된다면 주변 사람의 도움을 받지 못하고 방치될까 봐 두렵다. | |||||

| 21 | 나는 내가 낙상했을 때 다른 사람이 웃거나 이상하게 생각할까 봐 걱정된다. |

Values are presented as mean±standard deviation or number (%). a)N=251.

AVE, average variance extracted; CFI, comparative fit index; CMIN/df, standardized chi-square/degrees of freedom; C.R., critical ratio; CR, construct reliability; Harm, concern about potential harm after fall events; RMSEA, root mean square error of approximation; SE, standard error; SRMR, standardized root mean residual; TLI, Tucker-Lewis index; Vigilance, high vigilance-related to the environment; Unpredictability, apprehension caused by the unpredictable nature of falls; Vulnerability, unease related to one’s vulnerability.

AVE, average variance extracted. a)The diagonal figures refer to the AVE value of each factor.

df, degrees of freedom. a)χ2 of constrained model–χ2 of unconstrained model.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite