Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(2); 2025 > Article

-

Research Paper

한국 중년의 웰다잉(well-dying) 인식 도구 개발: 혼합방법 연구 -

정유진1

, 최은정2

, 최은정2

- Development of a well-dying awareness scale for middle-aged adults in Korea: a mixed-methods study

-

Yu Jin Jung1

, Eun Joung Choi2

, Eun Joung Choi2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(2):285-300.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.24121

Published online: March 28, 2025

1경남정보대학교 간호학과

2고신대학교 간호대학

1Department of Nursing, Kyungnam College of Information & Technology, Busan, Korea

2College of Nursing, Kosin University, Busan, Korea

- Corresponding author: Eun Joung Choi College of Nursing, Kosin University, 262 Gamcheon-ro, Seo-gu, Busan 49267, Korea E-mail: jacob7410@kosin.ac.kr

- †This manuscript is a condensed form of the first author’s doctoral dissertation from Kosin University (year of 2022).

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 2,911 Views

- 200 Download

Abstract

-

Purpose

- This study aimed to develop a valid and reliable tool to measure awareness of well-dying among middle-aged adults.

-

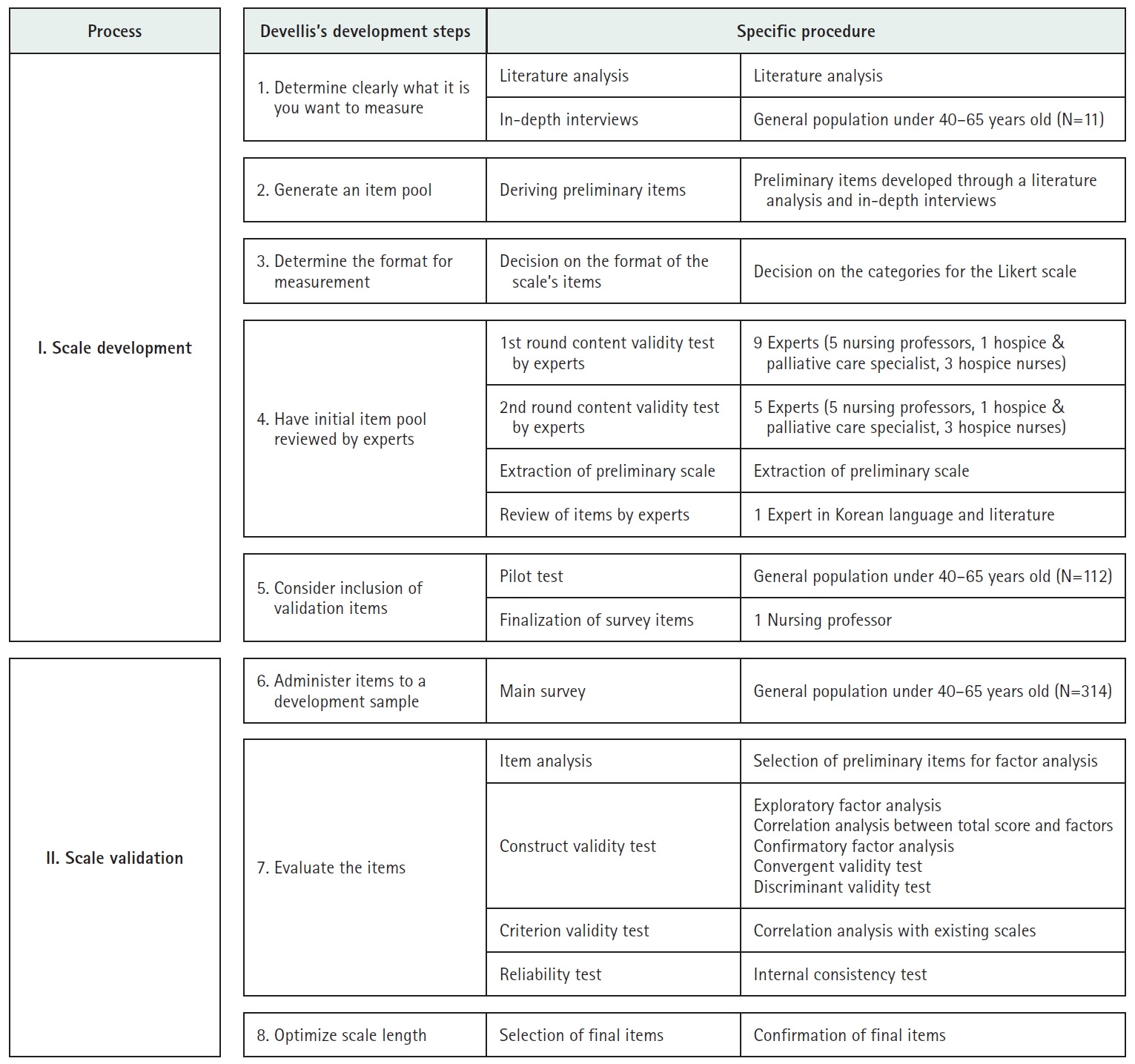

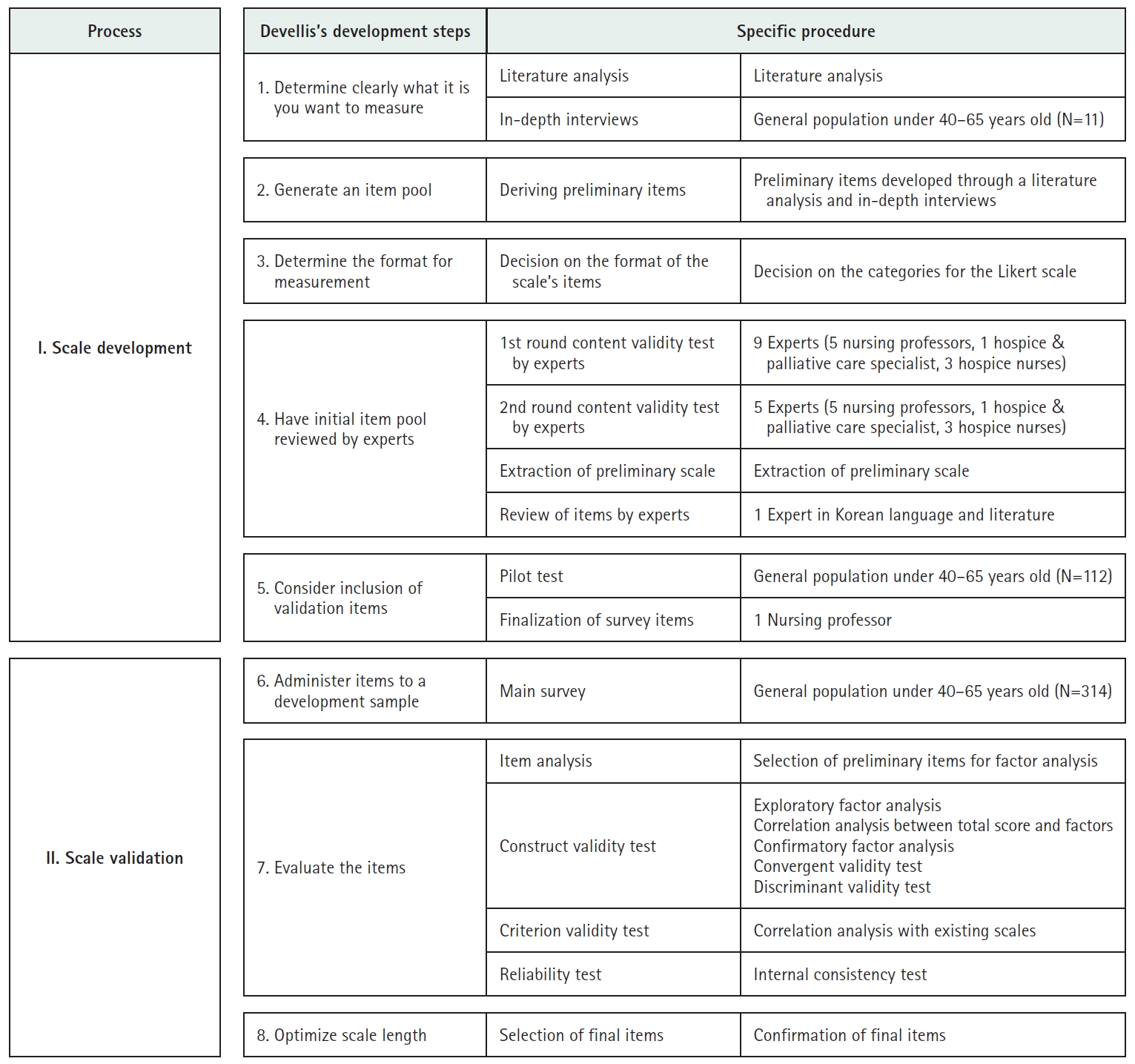

Methods

- A mixed-methods approach was adopted, consisting of a qualitative phase to identify the characteristics of well-dying and a quantitative phase to validate the instrument with middle-aged participants. Initially, 76 items were generated through a literature review and in-depth interviews, and these were reduced to 35 items through expert validation. A pilot survey was conducted with 112 individuals aged 40–65, selected via quota sampling from 17 administrative regions in South Korea. Based on the pilot survey results, the instrument was refined to 32 items for the main survey. The main survey included 314 participants recruited through quota sampling in Busan and Ulsan Metropolitan Cities and Gyeongsang Region. Exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and reliability testing were performed to validate the instrument.

-

Results

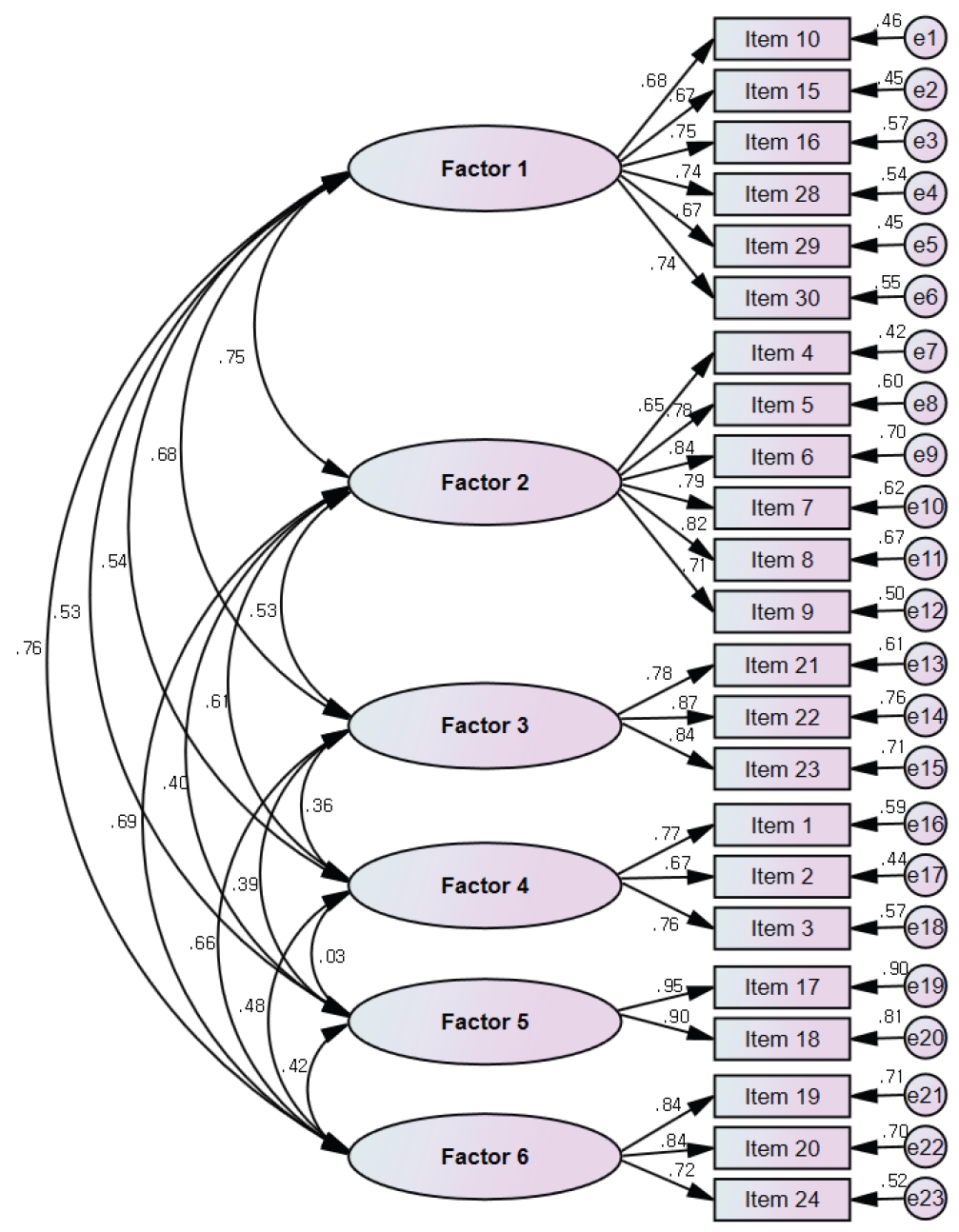

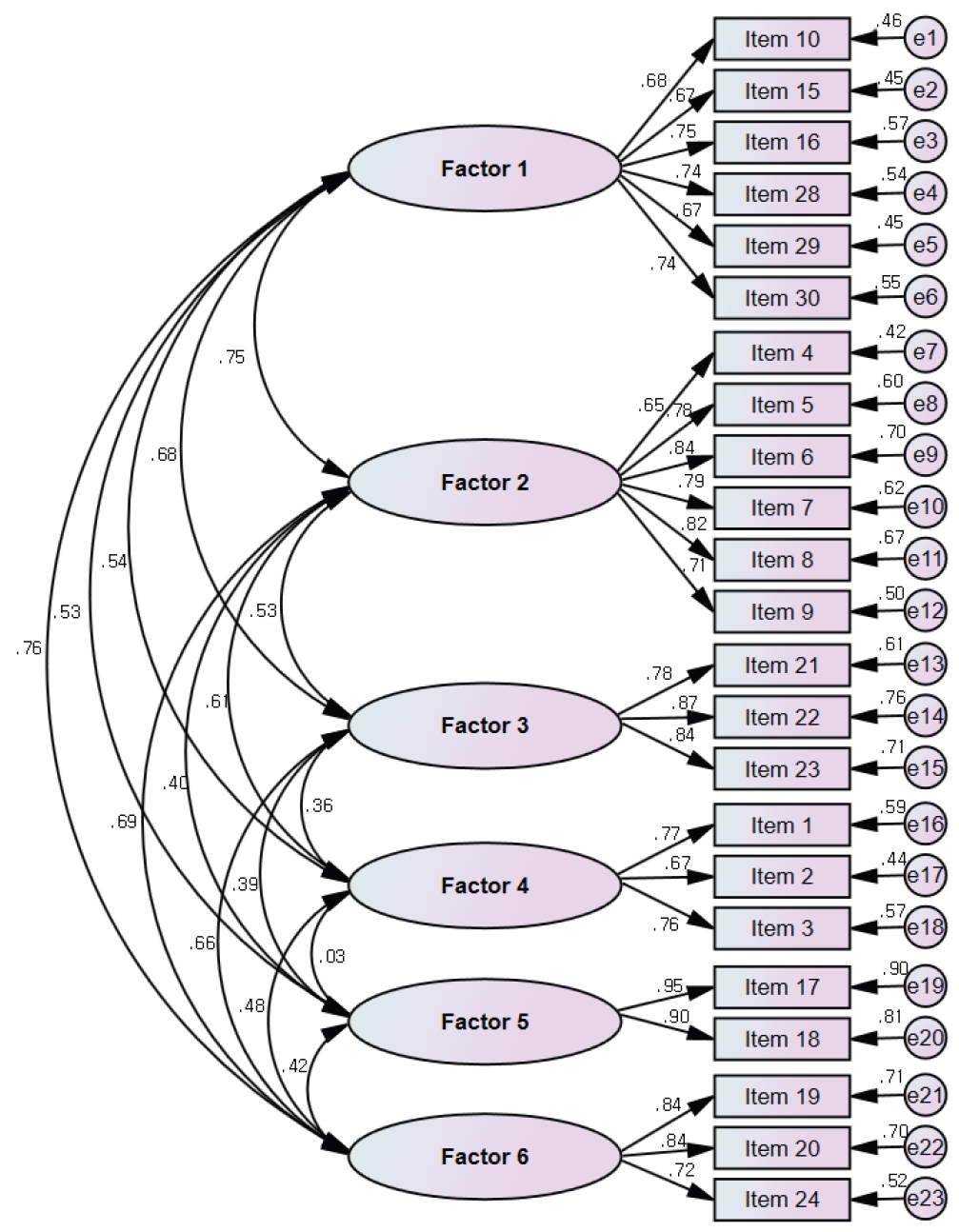

- The final scale comprised 23 items across six factors. EFA demonstrated an explanatory power of 69.1%, with factor loadings ranging from .53 to .88. CFA confirmed the instrument’s validity, and reliability was established with a Cronbach’s α of .93.

-

Conclusion

- This instrument is a validated and reliable tool for measuring middle-aged individuals’ awareness of well-dying. It can serve as an effective resource for evaluating and assessing well-dying awareness in the middle-aged population.

서론

방법

1) 도구 구성요소 규명

(1) 문헌고찰

(2) 심층 면담

2) 예비문항 구성

(1) 예비문항의 내용타당도 검증

3) 예비조사

1) 연구대상자

2) 자료수집

3) 자료분석

(1) 문항분석

(2) 구성타당도 검정

(3) 준거타당도 검정

(4) 신뢰도 검정

결과

1) 구성타당도 검정

(1) 탐색적 요인분석

(2) 웰다잉 인식도구의 총점-요인 간 상관관계

(3) 확인적 요인분석

(4) 집중타당도 검정

(5) 판별타당도 검정

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: YJJ, EJC. Data curation or/and Analysis: YJJ, EJC. Funding acquisition: none. Investigation: YJJ. Project administration or/and Supervision: EJC. Resources or/and Software: YJJ. Validation: YJJ, EJC. Visualization: none. Writing: original draft or/and Review & Editing: YJJ, EJC. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. Kim SY, Seo JH, Hwang MS, Hyun DH. A study on the decomposition of contributions by age-causes to changes in life expectancy at birth in Korea. Statistical Research Institute; 2023. Report No.: 11-1240245-000057-14.

- 2. Choe JA, Rhie JM. Analysis of transitions on healing-related concepts and trends: focusing on well-being, wellness, and healing keywords. J Basic Des Art. 2019;20(4):597-612. https://doi.org/10.47294/ksbda.20.4.43Article

- 3. Heidegger M. Being and time. Rev. ed. New York Press; 2010. 512 p.

- 4. Cottrell L, Duggleby W. The “good death”: an integrative literature review. Palliat Support Care. 2016;14(6):686-712. https://doi.org/10.1017/S1478951515001285ArticlePubMed

- 5. Kim G, Park YH. Concept analysis of well-dying in Korean society. J Muscle Jt Health. 2020;27(3):229-237. https://doi.org/10.5953/JMJH.2020.27.3.229Article

- 6. Kong JH, Hong HH, Jung EY. The effect of health behavior, resilience, and recognition of well-dying on the depression of elderly with chronic disease. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2015;16(10):7146-7156. https://doi.org/10.5762/kais.2015.16.10.7146Article

- 7. Park JK. The effects of awareness of good death on advance medical directives in healthcare information management majors. J Ergon Soc Korea. 2020;39(1):87-97. https://doi.org/10.5143/jesk.2020.39.1.87Article

- 8. Anderson WM. Good death: increasing the adoption and effectiveness of advance directives in Arizona. Ariz Summit Law Rev [Internet]. 2015 [cited 2024 Jun 29];8(4):447-474. Available from: https://summitlawreview.org/az_summit_8_4.pdf

- 9. Abele P, Morley JE. Advance directives: the key to a good death? J Am Med Dir Assoc. 2016;17(4):279-283. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2016.01.020ArticlePubMed

- 10. Jung YM. Structural equation modeling of advance directive intent among a Korean group in their middle-age. J Korean Soc Sch Community Health Educ. 2021;22(1):55-72. https://doi.org/10.35133/kssche.20210228.05Article

- 11. Colarusso CA, Nemiroff RA. Adult development: a new dimension in psychodynamic theory and practice. Plenum Pub Corp; 1981. 324 p.

- 12. Kang MA, Yang YY, Choi NY. A concept analysis of middle-aged men’s crises. Asia Pac J Multimed Serv Converg Art Humanit Sociol. 2017;7(10):721-729. https://doi.org/10.35873/ajmahs.2017.7.10.066Article

- 13. Yoon JJ. The relationship between mid-life crisis and suicidal ideation. Cent Soc Welf Res. 2018;57:139-164. https://doi.org/10.17997/swry.57.1.6Article

- 14. Statistics Korea. Suicide rate by gender and age group [Internet]. Statistics Korea; c2024 [cited 2024 Jun 29]. Available from: https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=8040

- 15. Wu WD, Wang Y, Fu XY, Zhang JH, Zhang CY, Mao XL, et al. Qualitative study on the perception of good death in patients with end-stage cancer in oncology nurses. BMC Nurs. 2024;23(1):431. https://doi.org/10.1186/s12912-024-02081-xArticlePubMedPMC

- 16. Türkben Polat H. Nurses’ perceptions on good death and their attitudes towards the care of dying individuals. Omega (Westport). 2022;90(1):158-170. https://doi.org/10.1177/00302228221100638ArticlePubMed

- 17. Wang M, Kim S. A study on the perception of elderly well-dying using Q-methodology. Int J Curr Res Rev. 2020;12(15):70-78. https://doi.org/10.31782/IJCRR.2020.121518Article

- 18. Şahin DS, Büken NÖ. Death anxiety and concept of good death in the elderly. Turk J Geriatr. 2020;23(1):18-26. https://doi.org/10.31086/tjgeri.2020.133Article

- 19. Schwartz CE, Mazor K, Rogers J, Ma Y, Reed G. Validation of a new measure of concept of a good death. J Palliat Med. 2003;6(4):575-584. https://doi.org/10.1089/109662103768253687ArticlePubMed

- 20. Kim YM. The relationship among participation in exercise and sports, health oriented behavior and well-dying of the elderly in the home. Korean J Phys Educ [Internet]. 2011 [cited 2024 Jun 29];50(3):87-106. Available from: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001557166

- 21. Kim SJ. A study on the difference in perception of good death by generations [dissertation]. Seosan: Hanseo University; 2015.

- 22. Jeong HS. Recognition towards good death among physicians and nurses in an area [dissertation]. Busan: Catholic University of Pusan; 2010.

- 23. Byun BJ. The impact of understanding death of workers at elderly care facilities and well-dying on work performance during terminal care [dissertation]. Daegu: Daegu Haany University; 2016.

- 24. Youn SJ, Jung JP. Recognition towards good death among of the aged women in an area. J Korean Acad Health Welf Elder [Internet]. 2016 [cited 2024 Jun 29];8(2):51-65. Available from: https://m.riss.kr/link?id=A102778443

- 25. Creswell JW. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Sage Publications; 2014. 270 p.

- 26. DeVellis RF. Scale development: theory and applications. 4th ed. Sage Publications; 2017. 280 p.

- 27. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004;24(2):105-112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001ArticlePubMed

- 28. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Sage Publications; 1985. 416 p.

- 29. Schuman H, Presser S. Questions and answers in attitude surveys: experiments on question form, wording, and context. Academic Press; 1996. 392 p.

- 30. Song JJ. SPSS/AMOS statistical analysis methods. 21st Century Publishing Co.; 2015. 477 p.

- 31. Woo JP. Concept and understanding of structural equation modeling: AMOS 4.0-20.0. Hannarae Publishing Co.; 2012. 567 p.

- 32. Lee EO, Im NY, Park HA, Lee IS, Kim JI, Bae JY, et al. Nursing research and statistical analysis. Soomoonsa Publishing; 2009. 792 p.

- 33. Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. J Mark Res. 1981;18(1):39-50. https://doi.org/10.2307/3151312Article

- 34. Lee MS, Kim YJ. Good death recognized by the elderly. J Korea Contents Assoc. 2013;13(6):283-299. https://doi.org/10.5392/JKCA.2013.13.06.283Article

- 35. Chung BY, Cho YH. The meaning of dignified with death. Korean J Hosp Palliat Care. 2017;20(2):100-110. https://doi.org/10.14475/kjhpc.2017.20.2.100Article

- 36. Kim SH, Kim SH. Attitudes toward well-dying of Korean Vietnam War veterans exposed to agent orange. J KSSSS [Internet]. 2017 [cited 2024 Jun 29];(38):61-79. Available from: https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3565281

- 37. Yoo YS. A phenomenological study on the good death recognized by the bereaved elderly. J Community Welf. 2017;62:1-31. https://doi.org/10.15300/jcw.2017.62.3.1Article

- 38. Granda-Cameron C, Houldin A. Concept analysis of good death in terminally ill patients. Am J Hosp Palliat Care. 2012;29(8):632-639. https://doi.org/10.1177/1049909111434976ArticlePubMed

- 39. Lim H, Kim KH. A study on how elderly people are preparing for dying well. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2019;20(9):432-439. https://doi.org/10.5762/KAIS.2019.20.9.432Article

- 40. Petros P. Does exist a ‘good death’?: the encounter with ‘ultimate enemy’. Stud Ecumen. 2022;40(3):659-665.

- 41. Meier EA, Gallegos JV, Thomas LP, Depp CA, Irwin SA, Jeste DV. Defining a good death (successful dying): literature review and a call for research and public dialogue. Am J Geriatr Psychiatry. 2016;24(4):261-271. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2016.01.135ArticlePubMedPMC

- 42. Kim HJ. Analysis of perception pattern about good death of the elderly. J Korea Gerontol Soc. 2019;39(3):613-633. https://doi.org/10.31888/JKGS.2019.39.3.613Article

- 43. Min D, Cho E. Concept analysis of good death in the Korean community. J Korean Gerontol Nurs. 2017;19(1):28-38. https://doi.org/10.17079/jkgn.2017.19.1.28Article

- 44. Reinke LF, Uman J, Udris EM, Moss BR, Au DH. Preferences for death and dying among veterans with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Hosp Palliat Care. 2013;30(8):768-772. https://doi.org/10.1177/1049909112471579ArticlePubMed

- 45. Hirai K, Miyashita M, Morita T, Sanjo M, Uchitomi Y. Good death in Japanese cancer care: a qualitative study. J Pain Symptom Manage. 2006;31(2):140-147. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.06.012ArticlePubMed

- 46. Krikorian A, Maldonado C, Pastrana T. Patient’s perspectives on the notion of a good death: a systematic review of the literature. J Pain Symptom Manage. 2020;59(1):152-164. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2019.07.033ArticlePubMed

- 47. Toscani F, Borreani C, Boeri P, Miccinesi G. Life at the end of life: beliefs about individual life after death and “good death” models: a qualitative study. Health Qual Life Outcomes. 2003;1:65. https://doi.org/10.1186/1477-7525-1-65ArticlePubMedPMC

- 48. Shim SH. A case study on the experience of hospice volunteers. Korean J Hosp Palliat Care. 2016;19(1):45-60. https://doi.org/10.14475/kjhpc.2016.19.1.45Article

References

Appendix

Appendix 1.

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

Fig. 2.

| Dimension | Component | Sub-component |

|---|---|---|

| Physical well-dying | Experiencing physical comfort without pain, and passing away as if in sleep | • Death with physical comfort |

| • Death as if sleeping | ||

| No prolonged illness or lengthy dying process; passing away naturally | • Death following the natural order of life | |

| • Death without a long illness or dying process | ||

| Psychological well-dying | Accepting death without fear | • Death that acknowledges the inevitability of death |

| • Death that is reflected upon without fear | ||

| Free from psychological suffering and at peace | • Death free from psychological suffering and at ease | |

| • Death with no regrets or worries | ||

| Psychologically stable and convenient place to pass away | • Death in a place that provides psychological stability | |

| • Convenient location for funeral procedures | ||

| Social well-dying | Fulfilling responsibilities to one’s family without being a burden | • Fulfilling financial and parental responsibilities before death |

| • Death without being a burden on family through caregiving | ||

| • Not financially burdening the family, e.g., with medical costs | ||

| Having a beautiful closure with loved ones, leaving behind cherished memories | • Death with forgiveness and reconciliation, resolving misunderstandings | |

| • Dying with close loved ones around | ||

| • Leaving memories with loved ones | ||

| • Providing an opportunity for filial duty before passing | ||

| Death accepted by those around | • Death accepted by people around | |

| Leaving financial resources for oneself and one’s family | • Having prepared hospital expenses in advance | |

| • Leaving financial resources for the family before death | ||

| Leaving a social legacy | • Death after living a life dedicated to service and good deeds | |

| • Donating organs or body after death | ||

| Putting one’s affairs in order before death | • Letting go of attachments and organizing personal belongings | |

| • Resolving financial debts before passing | ||

| • Resolving emotional debts | ||

| Living fully in the present and achieving one’s goals before death | • Receiving necessary medical care before death | |

| • Fulfilling all desires before passing (living fully before dying) | ||

| • Dying after living life to the fullest | ||

| • Dying after thoroughly maintaining one’s health | ||

| • Dying after achieving one’s goals | ||

| Funeral preparations | • Having funeral preparations in place | |

| • Setting up a will and post-death body arrangements | ||

| Spiritual well-dying | Receiving religious support and having spiritual assurance | • Death with the desired religious support |

| • Death with spiritual certainty from faith | ||

| Individual well-dying | Maintaining independent living until death | • Dying while still physically independent until the end |

| • Dying while maintaining cognitive clarity until the end | ||

| • Dying with independent living until the very end | ||

| Having one’s privacy respected in death | • Death that maintains privacy without revealing any undignified appearance | |

| Choosing how one dies | • Death that reflects one’s personal wishes | |

| • Not placing the burden of death-related decisions on the family | ||

| • Sharing death-related decisions with the family | ||

| • Choosing the location of death | ||

| • Dying in one’s desired manner | ||

| • Death without undergoing futile life-prolonging treatments |

| Item | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Factor 4 | Factor 5 | Factor 6 | Communality |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 14 | .65 | .25 | .06 | .10 | .21 | .12 | .57 |

| 28 | .64 | .17 | .32 | .17 | .06 | .22 | .62 |

| 13 | .64 | .08 | .01 | .20 | .28 | .16 | .56 |

| 30 | .63 | .16 | .20 | .09 | .24 | .29 | .61 |

| 10 | .62 | .34 | .23 | .26 | .00 | -.04 | .62 |

| 29 | .54 | .18 | .21 | .23 | -.03 | .37 | .56 |

| 16 | .53 | .32 | .24 | .10 | .44 | .04 | .65 |

| 15 | .53 | .35 | .46 | -.08 | .08 | .07 | .63 |

| 6 | .17 | .76 | .09 | .23 | .13 | .32 | .79 |

| 8 | .37 | .75 | .06 | .09 | .09 | .18 | .76 |

| 5 | .12 | .75 | .16 | .24 | .28 | .07 | .75 |

| 7 | .29 | .75 | .13 | .10 | -.01 | .21 | .71 |

| 4 | .06 | .59 | .37 | .26 | .23 | .03 | .61 |

| 9 | .39 | .54 | .25 | .27 | .02 | .13 | .59 |

| 23 | .19 | .20 | .81 | .09 | .12 | .14 | .78 |

| 22 | .21 | .19 | .81 | .12 | .03 | .17 | .78 |

| 21 | .08 | .08 | .79 | .10 | .19 | .24 | .74 |

| 32 | .43 | .08 | .54 | .03 | .27 | .05 | .56 |

| 3 | .07 | .14 | .11 | .85 | -.02 | .19 | .79 |

| 1 | .18 | .23 | .05 | .78 | -.07 | .06 | .70 |

| 2 | .33 | .24 | .11 | .64 | .03 | .05 | .59 |

| 17 | .24 | .11 | .18 | -.08 | .88 | .10 | .90 |

| 18 | .17 | .19 | .16 | -.05 | .86 | .14 | .86 |

| 19 | .22 | .26 | .23 | .16 | .20 | .77 | .82 |

| 20 | .23 | .29 | .26 | .10 | .13 | .74 | .78 |

| 24 | .45 | .16 | .41 | .13 | .02 | .51 | .66 |

| Eigenvalue | 10.77 | 2.22 | 1.63 | 1.32 | 1.04 | 1.01 | |

| Explained variance (%) | 15.8 | 14.9 | 12.9 | 8.9 | 8.7 | 8.0 | |

| Cumulative variance (%) | 15.8 | 30.7 | 43.5 | 52.4 | 61.1 | 69.1 | |

| Kaiser-Meyer-Olkin | .92 | ||||||

| Bartlett’s test of sphericity | χ2=5096.03, df=325, p<.001 | ||||||

| Model | Absolute fit index |

Incremental fit index |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| χ2 (p) | χ2/df | RMR | RMSEA | GFI | AGFI | NFI | IFI | TLI | CFI | |

| 1 | 902.58 (<.001) | 3.18 | .05 | .08 | .82 | .78 | .83 | .88 | .86 | .88 |

| 2 | 736.89 (<.001) | 3.11 | .05 | .08 | .84 | .80 | .85 | .89 | .87 | .89 |

| 3 | 684.57 (<.001) | 3.20 | .05 | .08 | .84 | .80 | .85 | .89 | .88 | .89 |

| 번호 | 문항 | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않다 | 보통이다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 신체적 고통 없이 편안하게 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2 | 수명이 다하는 자연스러운 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 3 | 투병기간이 길지 않은 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 4 | 죽음을 수용하며 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 5 | 죽음에 대한 두려움이 없는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 마음이 편안한 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 7 | 남겨질 가족에 대한 걱정 없이 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 8 | 삶에 대한 후회가 없는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 9 | 마음이 편안한 곳에서 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 10 | 가족에게 나의 역할을 다하고 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 11 | 나의 죽음을 가족이 수용하는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 12 | 베푸는 삶을 살다가 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 13 | 내가 원하는 종교적 지지를 받는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 14 | 사후세계(천국, 극락 등)에 대한 확신으로 평안함을 누리는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 15 | 임종 전까지 내 몸을 스스로 돌볼 수 있는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 16 | 임종 전까지 맑은 정신을 유지하는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 17 | 연명의료중단과 관련한 나의 의사결정이 반영된 죽음이다. (연명의료중단이란 치료 효과 없이 임종 과정의 기간만을 연장하는 연명의료를 시행하지 아니하거나 중단하기로 하는 결정을 말합니다.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 18 | 연명의료중단에 대한 나의 의사결정을 가족에게 짐으로 남기지 않는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 19 | 연명의료중단에 대한 나의 의사결정을 가족에게 알리는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 20 | 임종 시 마지막 모습이 흉하지 않도록 사생활이 보장되는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 21 | 주어진 삶에 최선을 다하고 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 22 | 평소 건강관리를 잘하다 죽는 죽음이다 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 23 | 삶의 목표를 이루고 죽는 죽음이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

df, degrees of freedom.

AGFI, adjusted goodness of fit index; CFI, comparative fit index; df, degrees of freedom; GFI, goodness of fit index; IFI, incremental fit index; NFI, normed fit index; RMR, root mean square residual; RMSEA, root mean square error of approximation; TLI, Tucker-Lewis index.

역문항 없음. 요인별 문항 번호: 사회적 웰다잉: 10, 11, 12, 21, 22, 23; 심리적 웰다잉: 4, 5, 6, 7, 8, 9; 자율적 웰다잉: 17, 18, 19; 신체적 웰다잉: 1, 2, 3; 영적 웰다잉: 13, 14; 독립적 웰다잉: 15, 16, 20.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite