Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 48(3); 2018 > Article

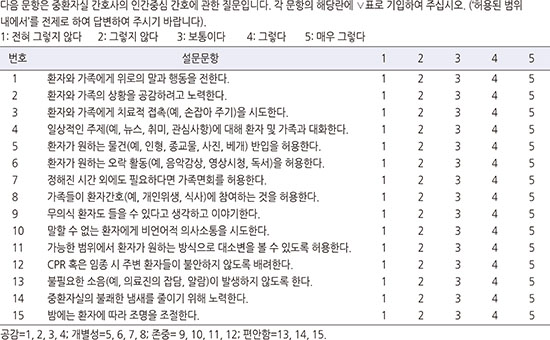

- Original Article Development and Validation of a Measurement to Assess Person-centered Critical Care Nursing

- Jiyeon Kang1, Young Shin Cho2,, Yeon Jin Jeong1, Soo Gyeong Kim2, Seonyoung Yun3, Miyoung Shim4

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2018;48(3):323-334.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.2018.48.3.323

Published online: January 15, 2018

1Department of Nursing, Dong-A University, Busan

2Surgical Intensive Care Unit, Kosin University Gospel Hospital, Busan

3Department of Nursing, Youngsan University, Yangsan

4Nursing Department, Seoul National University Hospital, Seoul,

2Surgical Intensive Care Unit, Kosin University Gospel Hospital, Busan

3Department of Nursing, Youngsan University, Yangsan

4Nursing Department, Seoul National University Hospital, Seoul,

-

Corresponding author:

Young Shin Cho,

Email: skystorysky@naver.com

Received: 5 March 2018 • Revised: 30 May 2018 • Accepted: 30 May 2018

Citations

Citations to this article as recorded by

- Cultural adaptation and psychometric validation of the Korean version of the Intensive care unit Dignified Care Questionnaire (IDCQ)

Sejin Kang, So Hyun Park, Youn-Jung Son

BMC Nursing.2026;[Epub] CrossRef - Cross‐Cultural Adaptation and Validation of the Yonsei‐Social Play Evaluation Tool (Y‐SPET) for Preschool Children in the United States: A Delphi Study

Sarah Kim, Rachelle Lydell, Sanghee Yoo, Sarah Tucker, Claudia Hilton, Ickpyo Hong

Child: Care, Health and Development.2026;[Epub] CrossRef - How the nursing work environment moderates the relationship between clinical judgment and person-centered care among intensive care unit nurses

Mi Hwa Seo, Eun A. Kim, Hae Ran Kim, Mohammad Jamil Rababa

PLOS ONE.2025; 20(1): e0316654. CrossRef - Development and validation of the nurses’ touch comfort evaluation scale in China

Yaohong Liu, Sainan Qiu, Hao Li, Chong Chen, Renhe Yu, Su’e Yuan

BMC Nursing.2025;[Epub] CrossRef - Factors associated with good death for end-of-life patients in the intensive care unit based on nurses’ perspectives: A systematic review

Ifa Hafifah, Wasinee Wisesrith, Noraluk Ua-Kit

Intensive and Critical Care Nursing.2025; 87: 103930. CrossRef - Impact of Interprofessional Communication and Person-centered Care on Perceived Quality of Death in Intensive Care Units by Nurses: A Cross-Sectional Study

Hye-Jin Kim, So-Hi Kwon

Korean Journal of Adult Nursing.2025; 37(2): 153. CrossRef - Trends in person-centered care research: A quantitative content analysis using text network analysis

Dajung Ryu, Hyun Su Lee, Mi Sun Kim

The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education.2025; 31(2): 141. CrossRef - Workload, Teamwork, Compassion Competence, and Person-centered Critical Care Nursing among Critical Care Nurses

Hyun A Lee, Myung Sun Hyun, Jin-Hee Park, Eun Ji Seo

Journal of Korean Critical Care Nursing.2025; 18(2): 14. CrossRef - A Predictive Model for Person-Centered Care in Intensive Care Units in South Korea: A Structural Equation Model

Sunmi Kwon, Kisook Kim

Korean Journal of Adult Nursing.2025; 37(4): 467. CrossRef - Analysis of Factors Affecting the Inpatient Satisfaction in Integrated Nursing Care Service Wards using a Healthcare Service Survey Database

Young Shin Cho, Jiwon Hong

Journal of Korean Critical Care Nursing.2024; 17(3): 76. CrossRef - The Influence of Ethical Nursing Competence and Positive Nursing Organizational Culture on Person-Centered Care in Intensive Care Unit Nurses: A Cross-Sectional Survey

Jae Eun Lee, Hye-Young Jang

Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing.2024; 31(3): 304. CrossRef - Emotional Touch Nursing Competencies Model of the Fourth Industrial Revolution: Instrument Validation Study

Sun-Young Jung, Ji-Hyeon Lee

Asian/Pacific Island Nursing Journal.2024; 8: e67928. CrossRef - Development and validation of a patient-centered communication scale for nurses

Youngshin Joo, Yeonsoo Jang, Chang Gi Park, You Lee Yang

BMC Nursing.2024;[Epub] CrossRef - Development of a cyberbullying victimization scale for adolescents in South Korea

JongSerl Chun, Jinyung Kim, Serim Lee

Children and Youth Services Review.2023; 144: 106744. CrossRef - The effect of nursing work environment on slow nursing among long-term care hospital nurses: A descriptive study

Hyeon-mi Woo

Journal of Korean Gerontological Nursing.2023; 25(2): 206. CrossRef - Birey Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nadide YILMAZ ESENBOĞA, Seher YURT

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi.2023; 39(1): 21. CrossRef - Comparison of Nursing Needs and Nursing Performance Perceived by Patients and Nurses in Integrated Nursing Care Service Wards in Small and Medium-Sized Hospitals: A Cross-Sectional Descriptive Study

Hee-Sun Choi, Young Shin Cho

Korean Journal of Adult Nursing.2023; 35(3): 234. CrossRef - Factors Influencing Person-Centered Care among Nurses in COVID-19 Special Care Units at Tertiary General Hospitals: A Cross-Sectional Descriptive Study

Kisook Kim, Sunmi Kwon

Korean Journal of Adult Nursing.2023; 35(2): 127. CrossRef - Moral sensitivity and person‐centred care among mental health nurses in South Korea: A cross‐sectional study

Sun Joo Jang, Eun Hye Kim, Haeyoung Lee

Journal of Nursing Management.2022; 30(7): 2227. CrossRef - Person-Centered Care Experience of Nursing Home Workers: A Qualitative Meta-Synthesis Study

Eun Young Kim, Sung Ok Chang

Journal of Korean Gerontological Nursing.2022; 24(1): 33. CrossRef - Intersections of the arts and art therapies in the humanization of care in hospitals: Experiences from the music therapy service of the University Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia

Mark Ettenberger, Nayibe Paola Calderón Cifuentes

Frontiers in Public Health.2022;[Epub] CrossRef - The relationship between person-centred care and the intensive care unit experience of critically ill patients: A multicentre cross-sectional survey

Jiyeon Kang, Minju Lee, Young Shin Cho, Jin-Heon Jeong, Sol A Choi, Jiwon Hong

Australian Critical Care.2022; 35(6): 623. CrossRef - Mediating Effect of Communication Competence in the Relationship between Compassion and Patient-Centered Care in Clinical Nurses in South Korea

Miri Jeong, Kawoun Seo

Healthcare.2022; 10(10): 2069. CrossRef - Person-centred care among intensive care unit nurses: A cross-sectional study

Hyuna Youn, Miyoung Lee, Sun Joo Jang

Intensive and Critical Care Nursing.2022; 73: 103293. CrossRef - Factors Influencing the Performance of Person-centered Care Among Nurses in Designated COVID-19 Hospitals

Hyun-Joung Yun, Jaehee Jeon

Korean Journal of Adult Nursing.2022; 34(4): 413. CrossRef - Factors Influencing Nursing Practice for Physical Restraints among Nurses in the Intensive Care Unit

Da Eun Kim, Hye Sook Min

Journal of Korean Critical Care Nursing.2022; 15(3): 62. CrossRef - Effectiveness of blood glucose control protocol for open heart surgery patients

Hye Jin Yoo, Eunyoung E. Suh, JaeLan Shim

Journal of Advanced Nursing.2021; 77(1): 275. CrossRef - Factors Influencing Patient-Centeredness among Korean Nursing Students: Empathy and Communication Self-Efficacy

Jaehee Jeon, Seunghye Choi

Healthcare.2021; 9(6): 727. CrossRef - The Factors Affecting Person-centered Care Nursing in Intensive Care Unit Nurses

Hye Suk Kang, Minjeong Seo

Journal of Korean Critical Care Nursing.2021; 14(3): 14. CrossRef - The Effect of a Multifaceted Family Participation Program in an Adult Cardiovascular Surgery ICU*

Hye Jin Yoo, JaeLan Shim

Critical Care Medicine.2021; 49(1): 38. CrossRef - Impact of Job Engagement on the Quality of Nursing Services: The Effect of Person-Centered Nursing in South Korean Nurses

Hyesun Kim, Kawoun Seo

Healthcare.2021; 9(7): 826. CrossRef - The mediating effect of self-efficacy on the relationship between social anxiety and communication ability in nursing students

Mi-Jin You, Hye-Sook Han

The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education.2021; 27(3): 298. CrossRef - Validity and Reliability of the Korean Version of Person-Centered Practice Inventory-Staff for Nurses

Sohyun Kim, Sunghee H Tak

Journal of Korean Academy of Nursing.2021; 51(3): 363. CrossRef - The Effects of the Nursing Practice Environment and Self-leadership on Person-centered Care Provided by Oncology Nurses

Sun-Ui Shin, Hyun-E Yeom

The Korean Journal of Hospice and Palliative Care.2021; 24(3): 174. CrossRef - Factors Associated with Quality of Dying and Death in Korean Intensive Care Units: Perceptions of Nurses

Haeyoung Lee, Seung-Hye Choi

Healthcare.2021; 9(1): 40. CrossRef - Influencing Factors on Performance of Person-Centered Care among Intensive Care Unit Nurses: An Ecological Perspective

Yein Lee, Yunhee Kim

Korean Journal of Adult Nursing.2021; 33(5): 522. CrossRef - Factors affecting to the Person-Centered Care among Critical Care Nurses

Seunghye Choi

Journal of Korean Critical Care Nursing.2020; 13(2): 36. CrossRef - Conceptualization of Person-Centered Care in Korean Nursing Literature: A Scoping Review

Ji Yea Lee, Sewon Lee, Eui Geum Oh

Korean Journal of Adult Nursing.2020; 32(4): 354. CrossRef - Critical care nurses’ communication experiences with patients and families in an intensive care unit: A qualitative study

Hye Jin Yoo, Oak Bun Lim, Jae Lan Shim, Liza Heslop

PLOS ONE.2020; 15(7): e0235694. CrossRef - Development and Validation of a Patient Version of Person-Centered Critical Care Nursing Questionnaire: A Methodological Study

Jiwon Hong, Jiyeon Kang

Sage Open.2020;[Epub] CrossRef - Effects of a person‐centred care intervention in an intensive care unit: Using mixed methods to examine nurses’ perspectives

Hye Jin Yoo, JaeLan Shim

Journal of Nursing Management.2020;[Epub] CrossRef - The Relationship between the Work Environment and Person-centered Critical Care Nursing for Intensive Care Nurses

Jiyeon Kang, Yun Mi Lim

Journal of Korean Critical Care Nursing.2019; 12(2): 73. CrossRef - Development and Validation of a Person-Centered Perioperative Nursing Scale

Soyeung Shin, Jiyeon Kang

Asian Nursing Research.2019; 13(3): 221. CrossRef - The Relationship between Person-Centered Nursing and Family Satisfaction in ICUs

Jiyeon Kang, Eun-Ja Shin

Journal of Korean Critical Care Nursing.2019; 12(3): 1. CrossRef - Development of the Patient Caring Communication Scale

Myoung Lyun Heo, Sook Bin Im

Journal of Korean Academy of Nursing.2019; 49(1): 80. CrossRef - A Concept Analysis on Patient-Centered Care in Hospitalized Older Adults with Multimorbidity

Youn-Jung Son, Heun-Keung Yoon

Journal of Korean Critical Care Nursing.2019; 12(2): 61. CrossRef - The Meanings of Hands among Clinical Nurses in a Tertiary Hospital

Hye Jin Yoo, Eunyoung E. Suh, Yeon Hee Shin, Jung Sun Choi, Kwang Hee Park, Jung Yoon Kim, Hyunsun Kim, Jiyoung Kang

Journal of Korean Critical Care Nursing.2019; 12(3): 50. CrossRef

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite