Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(3); 2025 > Article

-

Research Paper

저위험 산모의 산전 심리사회적 요인과 산후 외상 후 스트레스 장애 발생과의 관계: 종단적 연구 -

여정희

, 박소연

, 박소연

- Prenatal psychosocial factors and postpartum post-traumatic stress disorder in low-risk postnatal women: a longitudinal study

-

Jung Hee Yeo

, So Yeon Park

, So Yeon Park

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(3):353-363.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25027

Published online: August 21, 2025

동아대학교 간호대학 간호학과

College of Nursing, Dong-A University, Busan, Korea

- Corresponding author: So Yeon Park College of Nursing, Dong-A University, 32 Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan 49201, Korea E-mail: 156490@dau.ac.kr

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,451 Views

- 145 Download

Abstract

-

Purpose

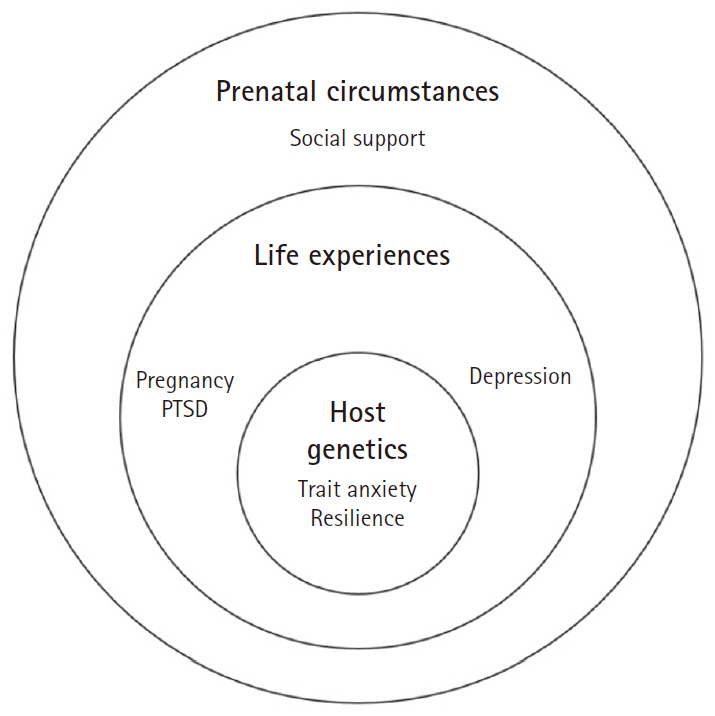

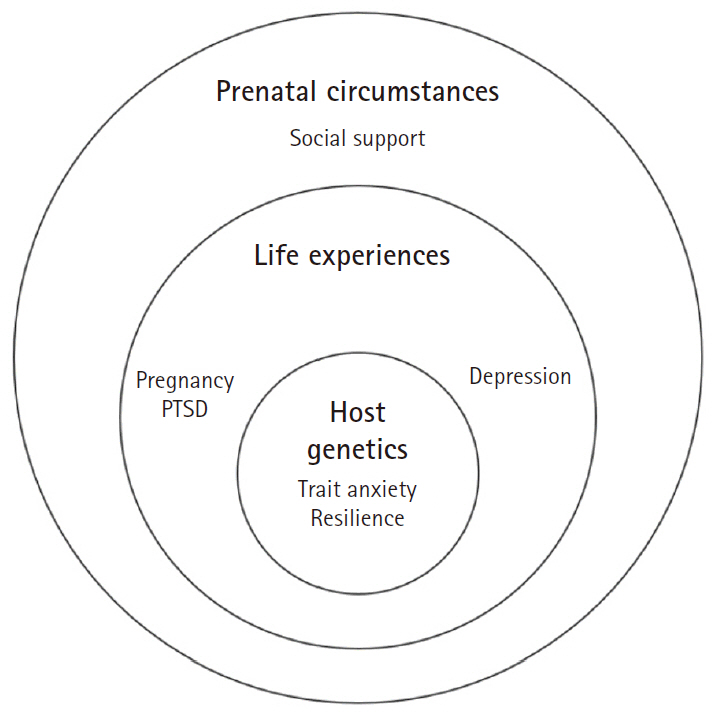

- This study aimed to identify prenatal psychosocial factors influencing the development of postpartum post-traumatic stress disorder (PTSD) in both short-term (4–6 weeks postpartum) and long-term (4–6 and 14–18 weeks postpartum) assessments using the wheel model.

-

Methods

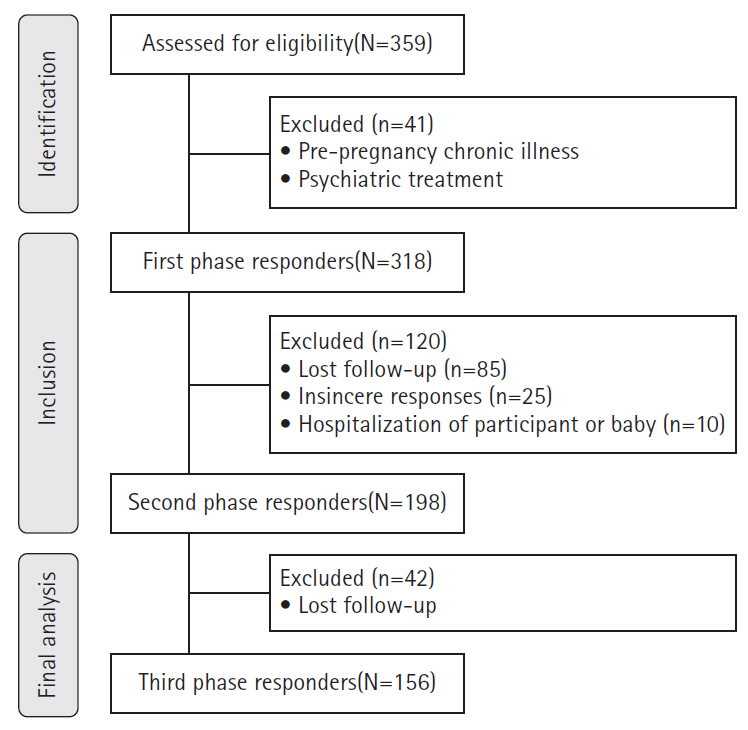

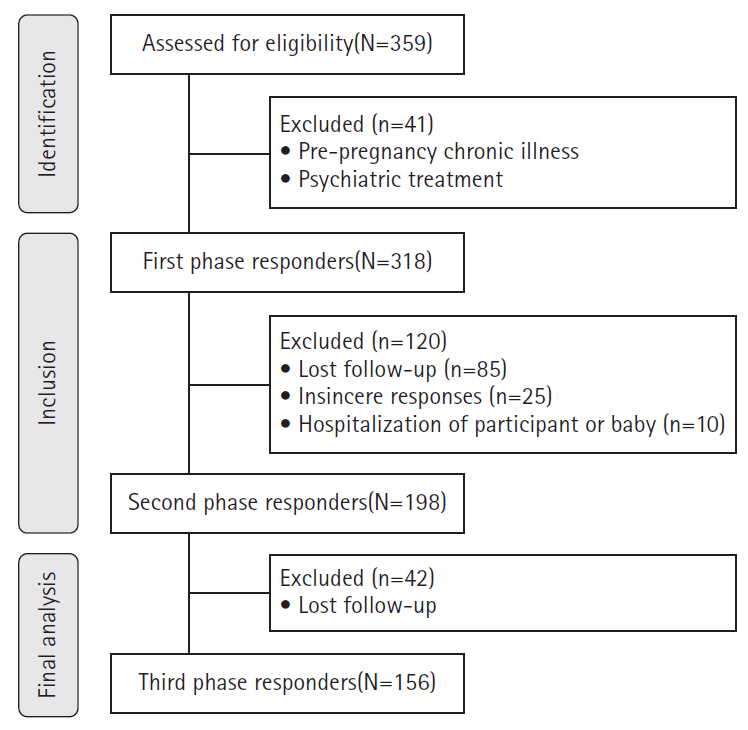

- This study employed a longitudinal design with 359 women in their third trimester who received care at two maternity hospitals in Busan. Surveys were used to measure depression, anxiety, resilience, and pregnancy-related PTSD during the third trimester (n=318). Postpartum PTSD was assessed at 4–6 weeks (n=198) and at 14–18 weeks postpartum (n=156). Data were analyzed using the t-test, chi-square test, and logistic regression.

-

Results

- The prevalence of short-term postpartum PTSD was 32.7%, and that of long-term PTSD was 19.9%. The risk of short-term PTSD increased with higher pregnancy-related PTSD symptoms (odds ratio [OR], 1.04; 95% confidence interval [CI], 1.02–1.07), higher prenatal resilience (OR, 1.09; 95% CI, 1.00–1.18), and lower social support (OR, 0.93; 95% CI, 0.87–0.99). Similarly, the risk of long-term PTSD increased with higher pregnancy-related PTSD (OR, 1.09; 95% CI, 1.04–1.13), higher prenatal resilience (OR, 1.19; 95% CI, 1.06–1.34), and low educational attainment (OR, 6.75; 95% CI, 1.03–44.30).

-

Conclusion

- The high prevalence of short- and long-term postpartum PTSD highlights the need for systematic screening and interventions for prenatal factors, including pregnancy-related PTSD, social support, resilience, and education level. Therefore, it is necessary to alleviate pregnancy-related PTSD and strengthen social support during prenatal care to prevent postpartum PTSD. Furthermore, women with high resilience should also be targeted in these interventions, because they can also develop postpartum PTSD.

서론

방법

1) 임신/산후 PTSD

2) 특성 불안

3) 회복력

4) 우울

5) 사회적 지지

결과

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

This work was supported by the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (No. 2021R1I1A306003813). This work was supported by the Dong-A University research fund.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: JHY, SYP. Data curation or/and Analysis: JHY, SYP. Funding acquisition: JHY. Investigation: JHY, SYP. Project administration or/and Supervision: JHY. Resources or/and Software: JHY. Validation: JHY. Visualization: SYP. Writing: original draft or/and Review & Editing: JHY, SYP. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. Bay F, Sayiner FD. Perception of traumatic childbirth of women and its relationship with postpartum depression. Women Health. 2021;61(5):479-489. https://doi.org/10.1080/03630242.2021.1927287ArticlePubMed

- 2. Ayers S. Thoughts and emotions during traumatic birth: a qualitative study. Birth. 2007;34(3):253-263. https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2007.00178.xArticlePubMed

- 3. Van Sieleghem S, Danckaerts M, Rieken R, Okkerse JM, de Jonge E, Bramer WM, et al. Childbirth related PTSD and its association with infant outcome: a systematic review. Early Hum Dev. 2022;174:105667. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2022.105667ArticlePubMed

- 4. Delicate A, Ayers S, Easter A, McMullen S. The impact of childbirth-related post-traumatic stress on a couple’s relationship: a systematic review and meta-synthesis. J Reprod Infant Psychol. 2017;36(1):102-115. https://doi.org/10.1080/02646838.2017.1397270ArticlePubMed

- 5. Kazemi F, Masoumi SZ, Soltani F, Oshvandi K, Ghelichkhani S, Niazy Z. Postpartum women’s perception of stressors in the delivery ward: a qualitative study. BMC Res Notes. 2020;13(1):335. https://doi.org/10.1186/s13104-020-05176-1ArticlePubMedPMC

- 6. Shlomi Polachek I, Dulitzky M, Margolis-Dorfman L, Simchen MJ. A simple model for prediction postpartum PTSD in high-risk pregnancies. Arch Womens Ment Health. 2016;19(3):483-490. https://doi.org/10.1007/s00737-015-0582-4ArticlePubMed

- 7. Mousavi S, Nourizadeh R, Mokhtari F, Hakimi S, Babapour J, Mousavi S. Determinants of postpartum post-traumatic stress disorder: a cross-sectional study. Crescent J Med Biol Sci. 2020;7(2):254-259.

- 8. Moghadam MF, Shamsi A, Moro FH. The prevalence of post-traumatic stress disorder among women with normal vaginal delivery in Zahedan city. Arch Psychiatry Psychother. 2015;17(1):15-19. https://doi.org/10.12740/APP/37943Article

- 9. Sommerlad S, Schermelleh-Engel K, La Rosa VL, Louwen F, Oddo-Sommerfeld S. Trait anxiety and unplanned delivery mode enhance the risk for childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms in women with and without risk of preterm birth: a multi sample path analysis. PLoS One. 2021;16(8):e0256681. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256681ArticlePubMedPMC

- 10. Beck CT, Casavant S. Synthesis of mixed research on posttraumatic stress related to traumatic birth. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2019;48(4):385-397. https://doi.org/10.1016/j.jogn.2019.02.004ArticlePubMed

- 11. Khsim IE, Rodríguez MM, Riquelme Gallego B, Caparros-Gonzalez RA, Amezcua-Prieto C. Risk factors for post-traumatic stress disorder after childbirth: a systematic review. Diagnostics (Basel). 2022;12(11):2598. https://doi.org/10.3390/diagnostics12112598ArticlePubMedPMC

- 12. Yildiz PD, Ayers S, Phillips L. The prevalence of posttraumatic stress disorder in pregnancy and after birth: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2017;208:634-645. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.009ArticlePubMed

- 13. Vesel J, Nickasch B. An evidence review and model for prevention and treatment of postpartum posttraumatic stress disorder. Nurs Womens Health. 2015;19(6):504-525. https://doi.org/10.1111/1751-486X.12234ArticlePubMed

- 14. Spielberger CD. Anxiety as an emotional state. In: Spielberger CD, editor. Anxiety: current trends in theory and research. Academic Press; 1972. p. 23-49. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-657401-2.50009-5

- 15. Newby JM, McKinnon A, Kuyken W, Gilbody S, Dalgleish T. Systematic review and meta-analysis of transdiagnostic psychological treatments for anxiety and depressive disorders in adulthood. Clin Psychol Rev. 2015;40:91-110. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.06.002ArticlePubMed

- 16. Rousseau S, Katz D, Shlomi-Polachek I, Frenkel TI. Prospective risk from prenatal anxiety to post traumatic stress following childbirth: the mediating effects of acute stress assessed during the postnatal hospital stay and preliminary evidence for moderating effects of doula care. Midwifery. 2021;103:103143. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103143ArticlePubMed

- 17. Brown A. The journey towards resilience following a traumatic birth: a grounded theory [dissertation]. London: University of London; 2018.ArticlePubMed

- 18. Haagen JF, Moerbeek M, Olde E, van der Hart O, Kleber RJ. PTSD after childbirth: a predictive ethological model for symptom development. J Affect Disord. 2015;185:135-143. https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.06.049ArticlePubMed

- 19. Dikmen-Yildiz P, Ayers S, Phillips L. Longitudinal trajectories of post-traumatic stress disorder (PTSD) after birth and associated risk factors. J Affect Disord. 2018;229:377-385. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.074ArticlePubMed

- 20. Geller PA, Stasko EC. Effect of previous posttraumatic stress in the perinatal period. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2017;46(6):912-922. https://doi.org/10.1016/j.jogn.2017.04.136ArticlePubMed

- 21. Seng JS, Rauch SA, Resnick H, Reed CD, King A, Low LK, et al. Exploring posttraumatic stress disorder symptom profile among pregnant women. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2010;31(3):176-187. https://doi.org/10.3109/0167482X.2010.486453ArticlePubMedPMC

- 22. Sanjuan PM, Fokas K, Tonigan JS, Henry MC, Christian K, Rodriguez A, et al. Prenatal maternal posttraumatic stress disorder as a risk factor for adverse birth weight and gestational age outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2021;295:530-540. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.079ArticlePubMedPMC

- 23. van Heumen MA, Hollander MH, van Pampus MG, van Dillen J, Stramrood CA. Psychosocial predictors of postpartum posttraumatic stress disorder in women with a traumatic childbirth experience. Front Psychiatry. 2018;9:348. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00348ArticlePubMedPMC

- 24. Cho H, Koh M, Yoo H, Ahn S. Association of postpartum depression with postpartum posttraumatic stress disorder in Korean mothers: a longitudinal survey. Korean J Women Health Nurs. 2022;28(1):46-55. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2022.02.18ArticlePubMedPMC

- 25. Ha JO. Advanced approach to pregnancy and childbirth: moving from a perspective of population control to one focused on women’s health. J Korean Soc Matern Child Health. 2014;18(1):24-34. https://doi.org/10.21896/jksmch.2014.18.1.24Article

- 26. Kang JH, Rha DW, Kwon JY, Kim TY, Kim KR, Lee S, et al. A study of reliability and validity on the Korean version of perinatal PTSD questionnaire. Mood Emot. 2011;9(1):24-29.

- 27. Park YK, Ju HO, Na H. Reliability and validity of the Korean version of the perinatal post-traumatic stress disorder questionnaire. J Korean Acad Nurs. 2016;46(1):29-38. https://doi.org/10.4040/jkan.2016.46.1.29ArticlePubMed

- 28. Liu Y, Zhang L, Guo N, Jiang H. Postpartum depression and postpartum post-traumatic stress disorder: prevalence and associated factors. BMC Psychiatry. 2021;21(1):487. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03432-7ArticlePubMedPMC

- 29. Scott CK, Sonis J, Creamer M, Dennis ML. Maximizing follow-up in longitudinal studies of traumatized populations. J Trauma Stress. 2006;19(6):757-769. https://doi.org/10.1002/jts.20186ArticlePubMedPMC

- 30. Horowitz M, Wilner N, Alvarez W. Impact of Event Scale: a measure of subjective stress. Psychosom Med. 1979;41(3):209-218. https://doi.org/10.1097/00006842-197905000-00004ArticlePubMed

- 31. Weiss DS, Marmar CR. The Impact of Event Scale-Revised. In: Wilson JP, Keane TM, editors. Assessing psychological trauma and PTSD. Guilford Press; 1997. p. 399-411.

- 32. Eun HJ, Kwon TW, Lee SM, Kim TH, Choi MR, Cho SJ. A study on reliability and validity of the Korean version of Impact of Event Scale-Revised. J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2005;44(3):303-310.

- 33. Creamer M, Bell R, Failla S. Psychometric properties of the Impact of Event Scale-Revised. Behav Res Ther. 2003;41(12):1489-1496. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.07.010ArticlePubMed

- 34. Heyne CS, Kazmierczak M, Souday R, Horesh D, Lambregtse-van den Berg M, Weigl T, et al. Prevalence and risk factors of birth-related posttraumatic stress among parents: a comparative systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2022;94:102157. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102157ArticlePubMed

- 35. Kim JT, Shin DK. A study based on the standardization of the STAI for Korea. New Med J [Internet]. 1978 [cited 2025 Mar 5];21(11):69-75. Available from: https://scholarworks.korea.ac.kr/kumedicine/handle/2020.sw.kumedicine/42549

- 36. Campbell-Sills L, Stein MB. Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): validation of a 10-item measure of resilience. J Trauma Stress. 2007;20(6):1019-1028. https://doi.org/10.1002/jts.20271ArticlePubMed

- 37. Jung S, Nam I, You S. Validity and factor structure of the Connor-Davidson Resilience Scale in older adults in Korea. J Korean Gerontol Soc. 2016;36(2):315-330.

- 38. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry. 1987;150(6):782-786. https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782ArticlePubMed

- 39. Kim YK, Hur JW, Kim KH, Oh KS, Shin YC. Clinical application of Korean version of Edinburgh Postnatal Depression Scale. J Korean Neuropsychiatr Assoc. 2008;47(1):36-44.

- 40. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. J Pers Assess. 1988;52(1):30-41. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2Article

- 41. Shin JS, Lee YB. The effects of social supports on psychosocial well-being of the unemployed. Korean J Soc Welf. 1999;37:241-269.

- 42. Onoye JM, Shafer LA, Goebert DA, Morland LA, Matsu CR, Hamagami F. Changes in PTSD symptomatology and mental health during pregnancy and postpartum. Arch Womens Ment Health. 2013;16(6):453-463. https://doi.org/10.1007/s00737-013-0365-8ArticlePubMedPMC

- 43. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. American Psychiatric Publishing; 2013. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

- 44. Türkmen H, Yalniz Dilcen H, Akin B. The effect of labor comfort on traumatic childbirth perception, post-traumatic stress disorder, and breastfeeding. Breastfeed Med. 2020;15(12):779-788. https://doi.org/10.1089/bfm.2020.0138ArticlePubMed

- 45. Dikmen-Yildiz P, Ayers S, Phillips L. Factors associated with post-traumatic stress symptoms (PTSS) 4-6 weeks and 6 months after birth: a longitudinal population-based study. J Affect Disord. 2017;221:238-245. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.06.049ArticlePubMed

- 46. Muzik M, McGinnis EW, Bocknek E, Morelen D, Rosenblum KL, Liberzon I, et al. PTSD symptoms across pregnancy and early postpartum among women with lifetime PTSD diagnosis. Depress Anxiety. 2016;33(7):584-591. https://doi.org/10.1002/da.22465ArticlePubMedPMC

- 47. Handelzalts JE, Hairston IS, Muzik M, Matatyahu Tahar A, Levy S. A paradoxical role of childbirth-related posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms in the association between personality factors and mother-infant bonding: a cross-sectional study. Psychol Trauma. 2022;14(6):1066-1072. https://doi.org/10.1037/tra0000521ArticlePubMed

- 48. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? Am Psychola. 2004;59(1):20-28. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20ArticlePubMed

- 49. Ayers S, Bond R, Bertullies S, Wijma K. The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: a meta-analysis and theoretical framework. Psychol Med. 2016;46(6):1121-1134. https://doi.org/10.1017/S0033291715002706ArticlePubMed

- 50. Obrochta CA, Chambers C, Bandoli G. Psychological distress in pregnancy and postpartum. Women Birth. 2020;33(6):583-591. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.01.009ArticlePubMed

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

Fig. 2.

| Characteristic | Category | Value |

|---|---|---|

| Age (yr) | 32.5±3.13 | |

| <35 | 114 (73.1) | |

| ≥35 | 42 (26.9) | |

| Education level | High school graduate | 8 (5.1) |

| Bachelor’s degree or higher | 148 (94.9) | |

| Average annual salary (KRW) | <50 million | 60 (38.5) |

| ≥50 million | 96 (61.5) | |

| Primigravida | Yes | 107 (68.6) |

| No | 49 (31.4) | |

| Previous miscarriage | Yes | 36 (23.1) |

| No | 120 (76.9) | |

| Previous pregnancy complications | Yes | 11 (7.1) |

| No | 145 (92.9) | |

| Previous delivery complications | Yes | 1 (0.6) |

| No | 155 (99.4) | |

| Childbirth method | Normal delivery | 57 (36.5) |

| Cesarean section | 99 (63.5) | |

| Birth weight (g) | 3,212.09±336.68 | |

| <2,800 | 19 (12.2) | |

| ≥2,800 | 137 (87.8) | |

| Pregnancy PTSD | 28.45±18.30 (0.0–69.0) | |

| Prenatal trait anxiety | 41.78±9.28 (24.0–68.0) | |

| Prenatal resilience | 25.12±6.92 (4.0–40.0) | |

| Prenatal depression | 5.24±4.71 (0.0–24.0) | |

| Prenatal social support | 52.77±7.09 (29.0–60.0) | |

| Prevalence of short-term postpartum PTSD | 51 (32.7) | |

| Prevalence of long-term postpartum PTSD | 31 (19.9) |

| Variable | Short-term postpartum PTSD | Long-term postpartum PTSD | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Noa) | Yesb) | χ2 (p) | Noa) | Yesb) | χ2 (p) | |

| Age (yr) | 0.16 (.693) | 0.09 (.767) | ||||

| <35 | 85 (74.6) | 29 (25.4) | 92 (80.7) | 22 (19.3) | ||

| ≥35 | 30 (71.4) | 12 (28.6) | 33 (78.6) | 9 (21.4) | ||

| Education level | (.030)c) | (.008)c) | ||||

| High school graduate | 3 (37.5) | 5 (62.5) | 3 (37.5) | 5 (62.5) | ||

| Bachelor’s degree or higher | 112 (75.7) | 36 (24.3) | 122 (82.4) | 26 (17.6) | ||

| Average annual salary (KRW) | 0.21 (.645) | 2.83 (.093) | ||||

| <50 million | 43 (71.7) | 17 (28.3) | 44 (73.3) | 16 (26.7) | ||

| ≥50 million | 72 (75.0) | 24 (25.0) | 81 (84.4) | 15 (15.6) | ||

| Primigravida | 1.49 (.221) | 3.39 (.065) | ||||

| Yes | 82 (76.6) | 25 (23.4) | 90 (84.1) | 17 (15.9) | ||

| No | 33 (67.3) | 16 (32.7) | 35 (71.4) | 14 (28.6) | ||

| Previous miscarriage | 0.44 (.507) | 1.84 (.175) | ||||

| Yes | 25 (69.4) | 11 (30.6) | 26 (72.2) | 10 (27.8) | ||

| No | 90 (75.0) | 30 (25.0) | 99 (82.5) | 21 (17.5) | ||

| Previous pregnancy complications | (.159)c) | (.043)c) | ||||

| Yes | 6 (54.5) | 5 (45.5) | 6 (54.5) | 5 (45.5) | ||

| No | 109 (75.2) | 36 (24.8) | 117 (81.8) | 26 (18.2) | ||

| Previous delivery complications | (>.999)c) | (>.999)c) | ||||

| Yes | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | ||

| No | 114 (73.5) | 41 (26.5) | 124 (80.0) | 31 (20.0) | ||

| Childbirth method | 0.14 (.711) | 0.49 (.535) | ||||

| Normal delivery | 43 (75.4) | 14 (24.6) | 44 (77.2) | 13 (22.8) | ||

| Cesarean section | 72 (72.7) | 27 (27.3) | 81 (81.8) | 18 (18.2) | ||

| Birth weight (g) | (.782)c) | (>.999)c) | ||||

| <2,800 | 15 (78.9) | 4 (21.1) | 15 (78.9) | 4 (21.1) | ||

| ≥2,800 | 100 (73.0) | 37 (27.0) | 110 (80.3) | 27 (19.7) | ||

| Variable | Short-term postpartum PTSD | Long-term postpartum PTSD | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| B | SE | Wald | OR (95% CI) | p | B | SE | Wald | OR (95% CI) | p | |

| Pregnancy PTSD | 0.04 | 0.01 | 9.34 | 1.04 (1.02–1.07) | .002 | 0.08 | 0.02 | 14.81 | 1.09 (1.04–1.13) | <.001 |

| Prenatal trait anxiety | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 1.02 (0.96–1.08) | .585 | 0.09 | 0.05 | 3.31 | 1.09 (0.99–1.20) | .069 |

| Prenatal resilience | 0.08 | 0.04 | 4.28 | 1.09 (1.00–1.18) | .038 | 0.17 | 0.06 | 8.39 | 1.19 (1.06–1.34) | .004 |

| Prenatal depression | 0.04 | 0.06 | 0.43 | 1.04 (0.93–1.17) | .511 | 0.13 | 0.08 | 2.33 | 1.13 (0.97–1.33) | .127 |

| Prenatal social support | –0.08 | 0.03 | 4.96 | 0.93 (0.87–0.99) | .026 | –0.08 | 0.05 | 3.16 | 0.92 (0.84–1.01) | .076 |

| Education level (ref: bachelor’s degree or higher) | 0.92 | 0.82 | 1.24 | 2.48 (0.50–12.31) | .266 | 1.91 | 0.96 | 3.96 | 6.75 (1.03–44.30) | .047 |

| Previous pregnancy complications (ref: no) | 1.35 | 0.88 | 2.36 | 3.84 (0.69–21.41) | .125 | |||||

| Nagelkerke R2 | .28 | .59 | ||||||||

| Hosmer-Lemeshow’s χ2 (p) | 7.45 (.489) | 1.62 (.990) | ||||||||

| χ2 (p) | 34.24 (<.001) | 72.71 (<.001) | ||||||||

Values are presented as mean±SD, number (%), or mean±SD (min–max), unless otherwise stated. KRW, Korean won; PTSD, posttraumatic stress disorder; SD, standard deviation.

Values are presented as number (%), unless otherwise stated. KRW, Korean won; PTSD, posttraumatic stress disorder. a)Postpartum PTSD score <25. b)Postpartum PTSD score ≥25. c)By Fisher’s exact test.

CI, confidence interval; OR, odds ratio; PTSD, posttraumatic stress disorder; Ref, reference; SE, standard error.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite