Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(3); 2025 > Article

-

Research Paper

부서이동을 경험한 경력간호사의 사회적 지지가 조직몰입에 미치는 영향: 조직사회화의 매개효과 -

장영준1

, 정정아1

, 정정아1 , 반유승1

, 반유승1 , 박선화1

, 박선화1 , 이은지2

, 이은지2

- Effects of social support on organizational commitment among experienced nurses experiencing department rotation: the mediating effect of organizational socialization

-

Young Jun Jang1

, Jeong A Jeong1

, Jeong A Jeong1 , Yu Seung Ban1

, Yu Seung Ban1 , Seon Hwa Park1

, Seon Hwa Park1 , Eun Jee Lee2

, Eun Jee Lee2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(3):364-376.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25042

Published online: August 18, 2025

1전북대학교병원 간호부

2전북대학교 간호대학・간호과학연구소

1Department of Nursing, JeonBuk National University Hospital, Jeonju, Korea

2College of Nursing, Research Institute of Nursing Science, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea

- Corresponding author: Eun Jee Lee College of Nursing, Jeonbuk National University, 567 Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju 54896, Korea E-mail: ejlee@jbnu.ac.kr

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

Abstract

-

Purpose

- This study explored the mediating role of organizational socialization in the relationship between social support and organizational commitment among nurses in hospitals who had experienced department rotation.

-

Methods

- A descriptive survey design was used with 202 nurses from a tertiary hospital who had experienced department rotation within the past 12 months. Data were collected via an online questionnaire from August 1 to August 30, 2024. Analyses included frequency analysis, descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regression. The mediating effect was tested using IBM SPSS WIN ver. 23.0 and the PROCESS macro (model 4) with 10,000 bootstrap resamples.

-

Results

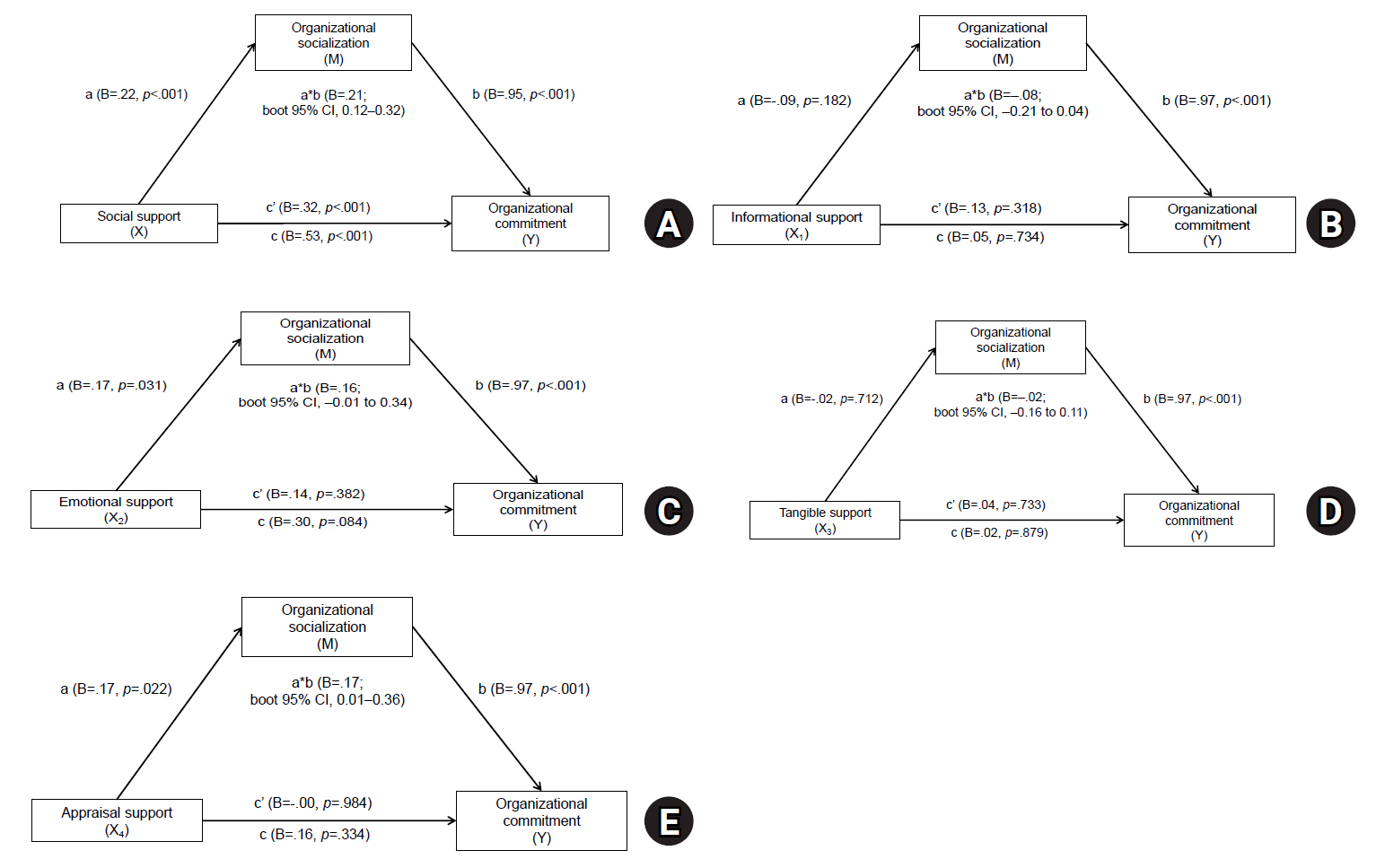

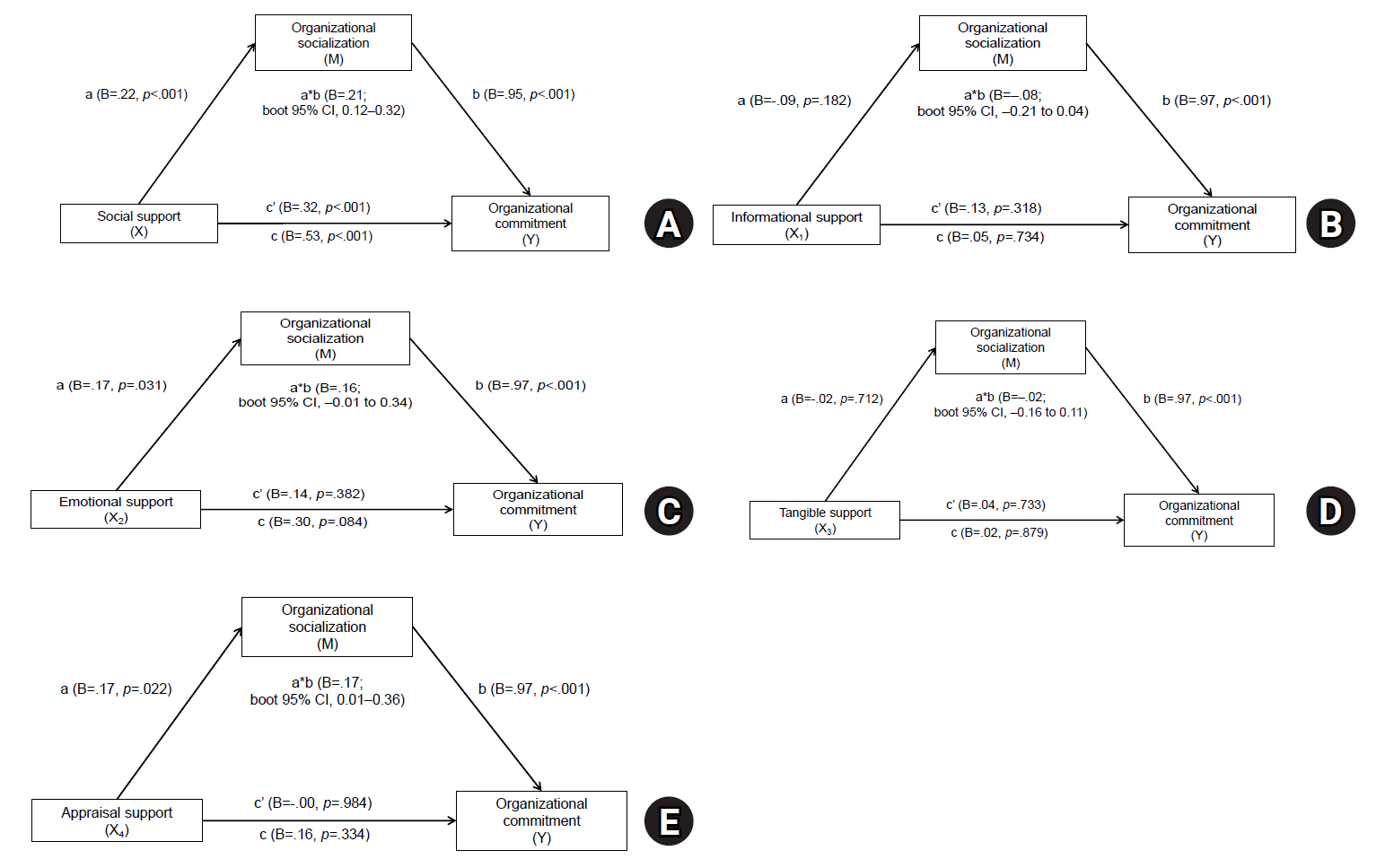

- Organizational socialization partially mediated the relationship between social support and organizational commitment (B=0.21; bootstrapped 95% confidence interval, 0.12–0.32).

-

Conclusion

- The findings suggest that both social support and organizational socialization play essential roles in improving nurses’ organizational commitment following department rotation. Thus, practical programs, such as mentoring systems, should be implemented that both enhance social support and actively promote organizational socialization. These efforts have the potential to help nurses adjust more effectively to new units and ultimately improve retention and performance within healthcare organizations.

서론

방법

1) 사회적 지지

2) 조직몰입

3) 조직사회화

4) 대상자의 일반적 특성

결과

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

This study was conducted with the support of the Department of Nursing at Jeonbuk National University Hospital.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Supplementary Data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.4040/jkan.25042.

Supplementary Table 1. Descriptive statistics for study variables (N=202).

jkan-25042-Supplementary-Table-1.pdf

Supplementary Table 2. Correlation matrix of study variables (N=202).

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: YJJ, JAJ, YSB, SHP, EJL. Data curation or/and Analysis: YJJ, JAJ, YSB, SHP, EJL. Funding acquisition: YJJ, SHP. Investigation: YJJ, JAJ, YSB, SHP. Project administration or/and Supervision: YJJ, EJL. Resources or/and Software: YJJ, JAJ, YSB, SHP, EJL. Validation: YJJ, JAJ, YSB, SHP, EJL. Visualization: YJJ, JAJ, YSB, SHP, EJL. Writing: original draft or/and review & editing: YJJ, JAJ, YSB, SHP, EJL. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. Lee EY, Kim NH. Relationship among nurses’ attitude on job rotation, job stress and organizational commitment. Korean J Occup Health Nurs. 2012;21(2):154-163. https://doi.org/10.5807/kjohn.2012.21.2.154Article

- 2. Moon IO. The structural model about impact of nurse’s career management, career plateau, career satisfaction on career commitment. J Korean Acad Nurs Adm. 2010;16(2):180-189. https://doi.org/10.11111/jkana.2010.16.2.180Article

- 3. Korean Hospital Nurses Association. 2024 Hospital nurse working conditions status survey [Internet]. Hospital Nurses Association; 2024 [cited 2024 Feb 20]. Available from: https://khna.or.kr/home/pds/utilities.php

- 4. Lee J, Kim H, Lim S. An integrative review of job stress and mental health intervention programs for experienced nurses. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs. 2019;28(2):190-204. https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2019.28.2.190Article

- 5. Oh SJ. A study on the influence of job circulation system on job satisfaction: focused on the moderating effect of organizational fairness [master’s thesis]. Seoul: Seoul National University; 2017.

- 6. Shin S, Yu M. A model for predicting career satisfaction of nurses experiencing rotation. J Korean Acad Nurs. 2017;47(4):551-561. https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.4.551ArticlePubMed

- 7. Huang S, Lin YH, Kao CC, Yang HY, Anne YL, Wang CH. Nursing job rotation stress scale development and psychometric evaluation. Jpn J Nurs Sci. 2016;13(1):114-122. https://doi.org/10.1111/jjns.12095ArticlePubMed

- 8. Lee EJ, Yoo EK. The experience of unwanted department relocation of the nurse. J Korea Soc Wellness. 2017;12(2):37-48. https://doi.org/10.21097/ksw.2017.05.12.2.37Article

- 9. Mowday RT, Steers RM, Porter LW. The measurement of organizational commitment. J Vocat Behav. 1979;14(2):224-247. https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1Article

- 10. Baernholdt M, Mark BA. The nurse work environment, job satisfaction and turnover rates in rural and urban nursing units. J Nurs Manag. 2009;17(8):994-1001. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2009.01027.xArticlePubMedPMC

- 11. Park GJ, Kim YN. Factors influencing organizational commitment among hospital nurses. J Korean Acad Nurs Adm. 2010;16(3):250-258. https://doi.org/10.11111/jkana.2010.16.3.250Article

- 12. Lee JY, Cho SJ, Min HY. The influence of the resilience on the organizational commitment of kindergarten and childcare teachers: social support as a mediating variable. J Korean Manag Assoc. 2012;30(3):59-67. https://doi.org/10.7466/JKHMA.2012.30.3.059Article

- 13. Lee JS. Effects of nurses’ resilience, job satisfaction and social support on organizational commitment. Korean J Health Serv Manag. 2018;12(1):57-67. https://doi.org/10.12811/kshsm.2018.12.1.057Article

- 14. Orgambídez A, Almeida H. Predictors of organizational commitment in nursing: results from Portugal. Invest Educ Enferm. 2018;36(1):e14. https://doi.org/10.17533/udea.iee.v36n1e14ArticlePubMed

- 15. Park JW. A study to development a scale of social support [dissertation]. Seoul: Yonsei University; 1985.

- 16. Donovan EE, Greenwell MR. Social support in nursing: a review of the literature. Nurs Commun [Internet]. 2021 [cited 2024 Feb 20];1(1):2. Available from: https://repository.usfca.edu/nursingcommunication/vol1/iss1/2

- 17. Kim KH. A study on the relationship among insurance review nurses’ perceived social support, self-efficacy and burnout [master’s thesis]. Seoul: Hanyang University; 2008.

- 18. Kim MS, Choi SO. Concept analysis of organizational socialization. J Korean Acad Nurs Adm. 2003;9(1):19-30.

- 19. Kim KM. The impact of organizational socialization tactics on newcomers’ organizational citizenship behaviors: the mediating effect of perceived organizational support. Korean Psychol J Cult Soc Issues. 2018;24(4):519-539. https://doi.org/10.20406/kjcs.2018.11.24.4.519Article

- 20. Park JO, Jung KI. Effects of advanced beginner-stage nurses’ sense of calling, job satisfaction and organizational commitment on retention intention. J Korean Acad Nurs Adm. 2016;22(2):137-147. https://doi.org/10.11111/jkana.2016.22.2.137Article

- 21. Woo HS. Job satisfaction and adaptation of nurses after interdepartmental rotation [master’s thesis]. Gyeongsan: Yeungnam University; 2016.

- 22. Song YS, Jung KI. The effect of needs for professional development and organizational climate on organizational socialization. J Korean Clin Nurs Res. 2010;16(3):51-61. https://doi.org/10.22650/JKCNR.2010.16.3.51Article

- 23. Song EJ, Kim MS, Lee JH, Jeon MY. The influence of reality shock and educational specialist nurse’s social support on organizational socialization of new nurses. J Korean Clin Nurs Res. 2020;26(3):344-351. https://doi.org/10.22650/JKCNR.2020.26.3.344Article

- 24. Choi GH. The effects of the organizational socialization education program on job satisfaction, organizational commitment and turnover intention of new nurses. Korean J Health Serv Manag. 2014;8(3):89-102. https://doi.org/10.12811/kshsm.2014.8.3.089Article

- 25. Kang YH, Lee EH, Kang KH. Effects of organizational socialization, perceived organizational vision and attitude toward organizational change on organizational commitment of general hospital nurses. J Korean Acad Nurs Adm. 2020;26(5):468-477. https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.5.468Article

- 26. Yom YH, Noh SM, Kim KH. Clinical nurses’ experience of positive organizational culture. J Korean Acad Nurs Adm. 2014;20(5):469-480. https://doi.org/10.11111/jkana.2014.20.5.469Article

- 27. Eo YS. Path analysis of empowerment, social support, organizational commitment, burnout, and turnover intention among nurses. J Korean Data Anal Soc [Internet]. 2015 [cited 2024 Feb 20];17(3):1683-1697. Available from: https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002003998

- 28. Kim JE, Shin SH, Ko SJ. The effect of emotional labor, social support and anger expression on nurses’ organizational commitment. Korean J Stress Res. 2018;26(1):1-6. https://doi.org/10.17547/kjsr.2018.26.1.1Article

- 29. Lee YS, Lee J, Lee KT. Amount of responding times and reliable responses at online survey. Surv Res. 2008;9(2):51-83.

- 30. Lee MH. Relationship between organizational culture types and organizational effectiveness in hospitals. J Korean Acad Nurs Adm. 1998;4(2):363-385.

- 31. Sohn IS, Kim HS, Kwon JS, Park DL, Han YH, Han SS. Development of an instrument to measure organizational socialization of new clinical nurses. J Korean Clin Nurs Res. 2008;14(1):85-97.

- 32. Park MJ, Park HJ. The influence of attitude toward job rotation, professional self-concept and organizational commitment on patient safety nursing activities: a cross-sectional study. J Korean Acad Fundam Nurs. 2023;30(3):303-312. https://doi.org/10.7739/jkafn.2023.30.3.303Article

- 33. Hwang Y, Kim J. Structural relationships between formal learning, informal learning, organizational socialization and turnover intention of early career sales employees at large corporations in South Korea. Korean J Hum Resour Dev Q. 2019;21(1):29-66. https://doi.org/10.18211/kjhrdq.2019.21.1.002Article

- 34. Gong Z, Van Swol LM, Wang X. Study on the relationship between nurses’ mentoring relationship and organizational commitment. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(20):13362. https://doi.org/10.3390/ijerph192013362ArticlePubMedPMC

- 35. Lee HN, Wee H. Effects of gratitude disposition, social support, and occupational stress of clinical nurses on grit. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs. 2023;32(1):56-66. https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2023.32.1.56Article

- 36. Im SB, Lee MY, Kim SY. Nurses’ perception of organizational commitment, nursing work environment, and social support in a general hospital. J Korean Acad Nurs Adm. 2015;21(1):1-9. https://doi.org/10.11111/jkana.2015.21.1.1Article

- 37. Chae JH, Kim YS. A structural equation model of organizational commitment by hospital nurses: the moderating effect of each generation through multi-group analysis. J Korean Acad Soc Nurs Educ. 2022;28(3):305-316. https://doi.org/10.5977/jkasne.2022.28.3.305Article

- 38. Chung HJ, Ahn SH. Relationship between organizational culture and job satisfaction among Korean nurses: a meta-analysis. J Korean Acad Nurs Adm. 2019;25(3):157-166. https://doi.org/10.11111/jkana.2019.25.3.157Article

- 39. Halberg N, Assafi L, Kammersgård G, Jensen PS. “Wow I had no idea”: how job rotation is experienced by nurses caring for elective orthopaedic patients: a qualitative study. J Clin Nurs. 2020;29(5-6):932-943. https://doi.org/10.1111/jocn.15157ArticlePubMed

- 40. Hu SH, Yu YM, Chang WY, Lin YK. Social support and factors associated with self-efficacy among acute-care nurse practitioners. J Clin Nurs. 2018;27(3-4):876-882. https://doi.org/10.1111/jocn.14129ArticlePubMed

- 41. Lee BS, Park JS, Lee JH, Hong SN. Effects of the mentoring program as a strategy for retention of clinical nurses. J Korean Acad Nurs Adm. 2010;16(1):48-58. https://doi.org/10.11111/jkana.2010.16.1.48Article

- 42. Luk CY, Duncan R, Moss C. The support, education and learning needs of experienced nurses who are transitioning to work in intensive care: a scoping review. J Clin Nurs. 2025;34(2):430-453. https://doi.org/10.1111/jocn.17593ArticlePubMed

- 43. Song Z, Shen Y, Yao X, Wen S, Wang J, Chen Y, et al. “Discovering shine through feedback seeking”: feedback seeking among new graduate nurses: a qualitative study. BMC Nurs. 2024;23(1):10. https://doi.org/10.1186/s12912-023-01657-3ArticlePubMedPMC

- 44. Sepahvand F, Mohammadipour F, Parvizy S, Zagheri Tafreshi M, Skerrett V; Atashzadeh-Shoorideh F. Improving nurses’ organizational commitment by participating in their performance appraisal process. J Nurs Manag. 2020;28(3):595-605. https://doi.org/10.1111/jonm.12961ArticlePubMed

- 45. Shin YH, Lee MR, Kim SN, Kim MJ, Kim AJ, Kim HJ, et al. The impact of clinical competence and perception of clinical ladder system on organizational commitment among nurses at a general tertiary hospital. J Korean Acad Nurs Adm. 2025;31(1):120-131. https://doi.org/10.11111/jkana.2025.31.1.120Article

- 46. Shin NY, Yu SY, Kang SS, Lee SS, Park MJ, Lee DY, et al. Influence of nurse manager and peer group caring behaviors as perceived by nurses on organizational socialization and nursing performance. J Korean Acad Nurs Adm. 2020;26(2):110-119. https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.2.110Article

- 47. Lee SJ, Lee YM. A study on impact of nursing work environment, interpersonal skills, and grit on field adaptation of nurses who have experienced department transfers. J Korean Crit Care Nurs. 2024;17(2):71-82. https://doi.org/10.34250/jkccn.2024.17.2.71Article

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

- The Effects of Nurses’ Dispatch Work Characteristics on Job Embeddedness, Organizational Commitment, and Turnover Intention

Eejee Jung, Gunjeong Lee

Journal of Korean Academy of Nursing Administration.2025; 31(5): 560. CrossRef - Nurses' Experience Working with Substitute Nurses

Hye Mi Kim, Yeon Hee Kim, Jeong Hye Kim

Journal of Korean Association for Qualitative Research.2025; 10(3): 208. CrossRef

Fig. 1.

| Characteristic | n (%) or M±SD | Organizational commitment | |

|---|---|---|---|

| M±SD | t or F (p) | ||

| Age (yr) | 35.2±8.29 | 14.44 (<.001)1,2<3 | |

| <301 | 62 (30.7) | 3.91±0.80 | |

| 30–392 | 81 (40.1) | 4.15±1.04 | |

| ≥403 | 59 (29.2) | 4.78±0.89 | |

| Gender | 0.01 (.930) | ||

| Women | 193 (95.5) | 4.26±0.99 | |

| Men | 9 (4.5) | 4.23±0.99 | |

| Marital status | 28.17 (<.001) | ||

| Unmarried | 97 (48.0) | 3.90±0.85 | |

| Married | 105 (52.0) | 4.59±0.99 | |

| Religion | 6.30 (.013) | ||

| None | 137 (67.8) | 4.14±0.96 | |

| Yes | 65 (32.2) | 4.51±1.00 | |

| Education level | 9.72 (<.001)2<3 | ||

| College1 | 19 (9.4) | 4.79±0.89 | |

| University2 | 175 (86.6) | 4.15±0.95 | |

| Graduate schoolc | 8 (4.0) | 5.38±0.91 | |

| Salary (10 thousand Korean won) | 6,041.19±1,940.37 | 18.01 (<.001)1,2<3 | |

| <5,0001 | 53 (26.2) | 3.97±0.78 | |

| 5,000–<8,0002 | 99 (49.0) | 4.08±0.95 | |

| ≥8,0003 | 50 (24.8) | 4.93±0.96 | |

| Total clinical career (yr) | 12.20±8.24 | 11.77 (<.001)1,2,3<4 | |

| <51 | 45 (22.3) | 4.00±0.91 | |

| 5–<102 | 50 (24.7) | 3.97±0.89 | |

| 10–<203 | 65 (32.2) | 4.18±0.99 | |

| ≥204 | 42 (20.8) | 4.99±0.82 | |

| Clinical career at current hospital (yr) | 11.77±7.85 | 10.92 (<.001)1,2,3<4 | |

| <5a | 47 (23.3) | 3.90±0.78 | |

| 5–<102 | 47 (23.3) | 4.00±0.91 | |

| 10–<203 | 76 (37.6) | 4.31±1.05 | |

| ≥204 | 32 (15.8) | 5.02±0.77 | |

| Current working unit | 1.29 (.277) | ||

| General ward | 68 (33.7) | 4.35±0.89 | |

| Comprehensive nursing care ward | 15 (7.4) | 4.40±1.12 | |

| Specialized department | 69 (34.2) | 4.04±0.98 | |

| Outpatient department | 33 (16.3) | 4.38±1.08 | |

| Administrative department | 17 (8.4) | 4.43±1.07 | |

| Clinical career at current working unit (mo) | 5.42±3.17 | 3.31 (.021) | |

| <3 | 38 (18.8) | 4.42±1.01 | |

| 3–<6 | 70 (34.7) | 3.96±0.92 | |

| 6–<9 | 59 (29.2) | 4.43±0.97 | |

| 9–12 | 35 (17.3) | 4.38±1.03 | |

| Previous working unit | 8.83 (<.001a))1,2<4,5 b); 3<5 b) | ||

| General ward1 | 93 (46.0) | 4.15±0.92 | |

| Comprehensive nursing care ward2 | 24 (11.9) | 3.93±0.87 | |

| Specialized department3 | 59 (29.2) | 4.31±1.16 | |

| Outpatient department4 | 21 (10.4) | 4.75±0.61 | |

| Administrative department5 | 5 (2.5) | 5.27±0.47 | |

| Clinical career at previous working unit (yr) | 3.89±2.40 | 5.18 (.006)b<c | |

| <31 | 67 (33.2) | 4.29±0.98 | |

| 3–<52 | 66 (32.7) | 3.97±0.95 | |

| ≥53 | 69 (34.2) | 4.50±0.97 | |

| Position | 5.70 (.004)1,3<2 | ||

| Staff nurse1 | 182 (90.0) | 4.21±0.95 | |

| Charge nurse2 | 10 (5.0) | 5.26±0.82 | |

| Physician assistant3 | 10 (5.0) | 4.15±1.31 | |

| Working type | 5.78 (.004)3<2 | ||

| Non-shift1 | 48 (23.8) | 4.50±1.11 | |

| Two shifts2 | 20 (9.9) | 4.74±0.77 | |

| Three shifts3 | 134 (66.3) | 4.10±0.93 | |

| No. of department rotation experience (times) | 2.85±1.84 | 4.54 (.004)2<4 | |

| 11 | 55 (27.2) | 4.12±0.77 | |

| 22 | 47 (23.3) | 3.99±1.05 | |

| 33 | 44 (21.8) | 4.23±1.00 | |

| ≥44 | 56 (27.7) | 4.64±1.01 | |

| Reason for department rotation | 5.16 (<.001) | ||

| Regular rotation | 118 (58.4) | 4.28±0.95 | |

| Parental leave | 31 (15.4) | 4.48±1.10 | |

| Department transfer after medical leave | 1 (0.5) | 5.07±0.00 | |

| Changes of rotation guidelines | 12 (5.9) | 5.07±0.84 | |

| Personal reasons | 4 (2.0) | 3.00±0.00 | |

| Hospital-related reasons | 36 (17.8) | 3.84±0.83 | |

| Stress involved with department rotation | 7.50 (<.001)4<1 | ||

| Low1 | 4 (2.0) | 5.50±1.15 | |

| Normal2 | 15 (7.4) | 4.64±0.84 | |

| High3 | 75 (37.1) | 4.49±1.03 | |

| Very high4 | 108 (53.5) | 4.00±0.88 | |

| Necessity of department rotation | 4.62 (.033) | ||

| Agree | 167 (82.7) | 4.33±0.99 | |

| Disagree | 35 (17.3) | 3.94±0.94 | |

| Appropriate department rotation cycle (yr) | 4.79±1.44 | 0.73 (.572) | |

| 1–<3 | 1 (0.5) | 4.00±0.00 | |

| 3–<5 | 77 (38.0) | 4.13±1.02 | |

| 5–<7 | 106 (52.5) | 4.36±0.96 | |

| 7–<10 | 10 (5.0) | 4.07±1.02 | |

| ≥10 | 8 (4.0) | 4.40±1.04 | |

| Notice period before department rotation (wk) | 3.35±1.01 | 1.66 (.192) | |

| <2 | 2 (1.0) | 3.80±0.47 | |

| 2–<4 | 91 (45.0) | 4.39±1.04 | |

| ≥4 | 109 (54.0) | 4.15±0.93 | |

| Department rotation adaptation period (mo) | 4.60±3.18 | 2.80 (.105a)) | |

| <1 | 2 (1.0) | 5.00±1.32 | |

| 1–<3 | 40 (19.8) | 4.52±0.77 | |

| 3–<6 | 86 (42.6) | 4.32±0.96 | |

| 6–<12 | 50 (24.7) | 4.11±1.20 | |

| ≥12 | 24 (11.9) | 3.84±0.73 | |

| Step | Variable | B | SE | Boot SE | Boot 95% CI | t | p | R² | F (p) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | X → M | 0.22 | 0.03 | 6.95 | <.001 | .52 | 5.30 (<.001) | ||

| 2 | X → Y | 0.32 | 0.07 | 4.43 | <.001 | .65 | 8.89 (<.001) | ||

| M → Y | 0.95 | 0.15 | 6.15 | <.001 | |||||

| Total effect | 0.53 | 0.07 | 7.55 | <.001 | |||||

| Indirect effect | X → M → Y | 0.21 | 0.05 | 0.12 to 0.32 | |||||

| 1 | X1 → M | –0.09 | 0.06 | –1.34 | .182 | .54 | 5.29 (<.001) | ||

| 2 | X1 → Y | 0.13 | 0.13 | 1.00 | .318 | .65 | 8.06 (<.001) | ||

| M → Y | 0.97 | 0.16 | 6.03 | <.001 | |||||

| Total effect | 0.05 | 0.15 | 0.34 | .734 | |||||

| Indirect effect | X1 → M → Y | –0.08 | 0.06 | –0.21 to 0.04 | |||||

| 1 | X2 → M | 0.17 | 0.08 | 2.18 | .031 | .54 | 5.29 (<.001) | ||

| 2 | X2 → Y | 0.14 | 0.16 | 0.88 | .382 | .65 | 8.06 (<.001) | ||

| M → Y | 0.97 | 0.16 | 6.03 | <.001 | |||||

| Total effect | 0.30 | 0.17 | 1.74 | .084 | |||||

| Indirect effect | X2 → M → Y | 0.16 | 0.09 | –0.01 to 0.34 | |||||

| 1 | X3 → M | –0.02 | 0.06 | –0.37 | .712 | .54 | 5.29 (<.001) | ||

| 2 | X3 → Y | 0.04 | 0.13 | 0.34 | .733 | .65 | 8.06 (<.001) | ||

| M → Y | 0.97 | 0.16 | 6.03 | <.001 | |||||

| Total effect | 0.02 | 0.14 | 0.15 | .879 | |||||

| Indirect effect | X3 → M → Y | –0.02 | 0.07 | –0.16 to 0.11 | |||||

| 1 | X4 → M | 0.17 | 0.08 | 2.31 | .022 | .54 | 5.29 (<.001) | ||

| 2 | X4 → Y | –0.00 | 0.16 | –0.02 | .984 | .65 | 8.06 (<.001) | ||

| M → Y | 0.97 | 0.16 | 6.03 | <.001 | |||||

| Total effect | 0.16 | 0.17 | 0.97 | .334 | |||||

| Indirect effect | X4 → M → Y | 0.17 | 0.09 | 0.01 to 0.36 |

M, Mean; SD, standard deviation. a)By Welch t test. b)By Games-Howell test.

X consists of four subscales (X1–X4). CI, confidence interval; SE, standard error; X, social support; X1, informational support; X2, emotional support; X3, tangible support; X4, appraisal support; M, organizational socialization; Y, organizational commitment.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite