Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(3); 2025 > Article

-

Research Paper

병원간호사의 직무스트레스 수준과 대처전략: 잠재프로파일 분석 -

김명지1

, 최현경2

, 최현경2

- Job stress levels and coping among hospital nurses: a latent profile analysis

-

Myungji Kim1

, Hyunkyung Choi2

, Hyunkyung Choi2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(3):377-387.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25061

Published online: August 22, 2025

1경북대학교 간호대학

2경북대학교 간호대학, 간호혁신연구소

1College of Nursing, Kyungpook National University, Daegu, Korea

2College of Nursing & Research Institute of Nursing Innovation, Kyungpook National University, Daegu, Korea

- Corresponding author: Hyunkyung Choi College of Nursing, Kyungpook National University, 80 Daehak-ro, Buk-gu, Daegu 41566, Korea E-mail: hchoi@knu.ac.kr

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 2,045 Views

- 227 Download

Abstract

-

Purpose

- This study aimed to identify job stress levels and coping profiles among hospital nurses, explore the factors influencing profile classification, and determine whether levels of job embeddedness and happiness varied among the profiles.

-

Methods

- Data were collected through an online survey of 325 hospital nurses, and latent profiles were identified via latent profile analysis. The R3STEP (three-step auxiliary variable approach) method was used to examine the factors influencing the latent profiles, and one-way analysis of variance was conducted to analyze differences in levels of job embeddedness and happiness.

-

Results

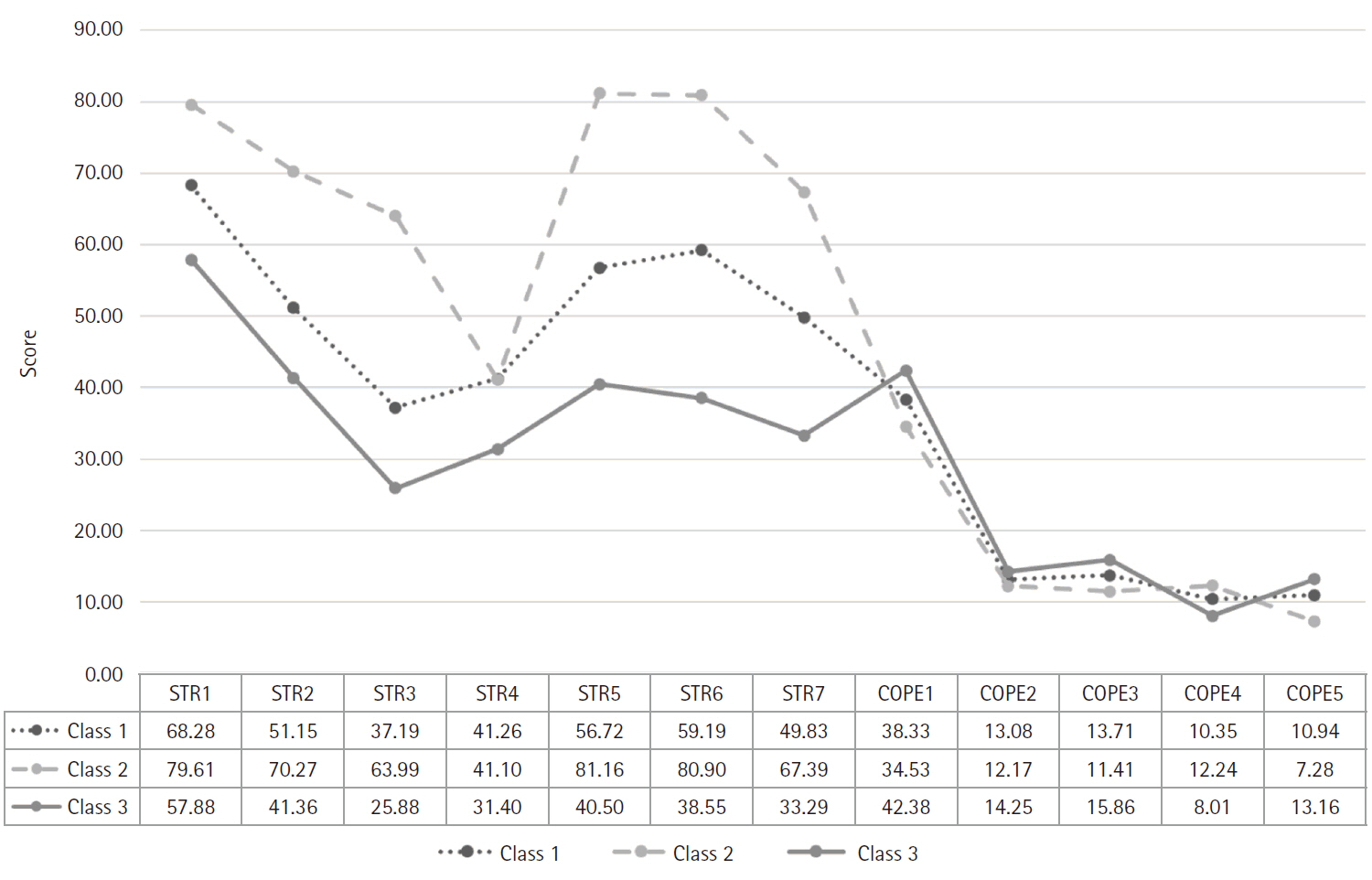

- Three job stress and coping profiles were identified: (1) the “moderate stress-balanced coping group”, characterized by moderate levels of job stress and moderate use of all coping strategies; (2) the “high stress-emotional coping group”, with high job stress and primary use of emotional display strategies; and (3) the “low stress-adaptive coping group, with low job stress and the utilization of a variety of coping strategies. Workplace location and monthly income influenced the classification of latent profiles. Nurses working in metropolitan areas and those with lower monthly incomes were more likely to be classified into the high stress-emotional coping group than other groups. The levels of job embeddedness and happiness were highest in the low stress-adaptive coping group and lowest in the high stress-emotional coping group.

-

Conclusion

- The results of this study indicate the need to develop strategies that offer diverse stress-coping programs and support nurses in effectively utilizing coping methods that best suit their individual needs.

서론

방법

1) 일반적 특성

2) 직무스트레스

3) 직무스트레스 대처전략

4) 직무착근도

5) 행복

결과

1) 잠재프로파일 수 결정

2) 잠재프로파일의 특성

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: MK, HC. Data curation or/and Analysis: MK. Funding acquisition: none. Investigation: MK. Project administration or/and Supervision: HC. Resources or/and Software: MK. Validation: MK, HC. Visualization: MK, HC. Writing: original draft or/and Review & Editing: MK, HC. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. Yom YH, Lee HZ, Son H. Clinical nurses’ experience of emotional labor. J Korean Clin Nurs Res. 2016;22(3):314-326. https://doi.org/10.22650/JKCNR.2016.22.3.314Article

- 2. Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). Survey on health and medical personnel [Internet]. KIHASA; 2022 [cited 2025 Apr 4]. Available from: https://www.kihasa.re.kr/publish/report/view?seq=50085

- 3. Chou LP, Li CY, Hu SC. Job stress and burnout in hospital employees: comparisons of different medical professions in a regional hospital in Taiwan. BMJ Open. 2014;4(2):e004185. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004185ArticlePubMedPMC

- 4. Kim HJ, Cho MJ. The moderating effect of communication competence in the relationship between emotional labor and job stress in nurses. Korean J Health Promot. 2022;22(3):143-152. https://doi.org/10.15384/kjhp.2022.22.3.143Article

- 5. Yoon SH. Occupational stress and depression in clinical nurses: using Korean occupational stress scale. J Korean Acad Nurs Adm. 2009;15(3):463-470.

- 6. Baek SM, Jeon SH. A review of patient safety activities of nurses in Korea. J Learn Cent Curric Instr. 2021;21(6):657-667. https://doi.org/10.22251/jlcci.2021.21.6.657Article

- 7. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company; 1984. 456 p.

- 8. Han K, Kim T. The effect of emotional labor, job stress and way of coping on the organizational commitment of nurses in a general hospital. Korean J Stress Res. 2015;23(1):39-48. https://doi.org/10.17547/kjsr.2015.23.1.39Article

- 9. Jang MH, Gu SY, Jeong YM. Role of coping styles in the relationship between nurses' work stress and well-being across career. J Nurs Scholarsh. 2019;51(6):699-707. https://doi.org/10.1111/jnu.12523ArticlePubMed

- 10. Park SY. Development of clinical nurses’ job embeddedness measurement scales [dissertation]. Chuncheon: Kangwon National University; 2020.

- 11. Kim EJ, Kim SK. Nurses’ happiness: integrative literature review and meta-analysis. J Korean Acad Soc Home Care Nurs. 2021;28(3):243-255. https://doi.org/10.22705/jkashcn.2021.28.3.243Article

- 12. Kang S. Influence of fatigue, health perception, and happiness on health promoting behaviors among general hospital nurses. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2018;19(8):456-465. https://doi.org/10.5762/KAIS.2018.19.8.456Article

- 13. Ozkara San E. Concept analysis of nurses' happiness. Nurs Forum. 2015;50(1):55-62. https://doi.org/10.1111/nuf.12099ArticlePubMed

- 14. Jo HM. Work experiences of newly graduated nurses with less than one year of experience in metropolitan university hospitals. J Korea Contents Assoc. 2025;25(1):421-433. https://doi.org/10.5392/JKCA.2025.25.01.421Article

- 15. Nylund-Gibson K, Choi AY. Ten frequently asked questions about latent class analysis. Transl Issues Psychol Sci. 2018;4(4):440-461. https://doi.org/10.1037/tps0000176Article

- 16. Weller BE, Bowen NK, Faubert SJ. Latent class analysis: a guide to best practice. J Black Psychol. 2020;46(4):287-311. https://doi.org/10.1177/0095798420930932Article

- 17. Hinton P, McMurray I, Brownlow C. SPSS explained. 2nd ed. Routledge; 2014. 386 p.

- 18. Chang SJ, Koh SB. Development of the Korean Occupational Stress Scale (KOSS). Korean J Stress Res. 2005;13(3):183-197.

- 19. Sim WK, Cheon SM. Development and validation of nurse job-stress coping scale. Locality Glob. 2016;40(1):219-241. https://doi.org/10.33071/ssricb.40.1.201604.219Article

- 20. Suh EM, Koo J. A concise measure of subjective well-being (COMOSWB): scale development and validation. Korean J Soc Pers Psychol. 2011;25(1):95-113. https://doi.org/10.21193/kjspp.2011.25.1.006Article

- 21. Park H, Son S. An exploratory study on the relationship between subtypes of coping strategies and levels of depression. J Humanit Soc Sci. 2023;14(1):2811-2824. https://doi.org/10.22143/HSS21.14.1.199Article

- 22. Lin PZ, Yang LH, Su J, Xue JM. Stress, coping profiles, and depression among nurses: a latent profile and mediation analysis. BMC Nurs. 2024;23(1):887. https://doi.org/10.1186/s12912-024-02565-wArticlePubMedPMC

- 23. Lee JS, Lee TS. Optimal policies for alleviating patient concentration in metropolitan large hospitals. editors. Proceedings of the Korean Institute of Industrial Engineers Fall Conference; 2023 Nov 2-3; Ulsan, Korea. Korean Institute of Industrial Engineers; 2023. p. 1466-1479. https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11609803

- 24. Bae HJ, Kang KH. A study on factors affecting turnover intention of nurses based on region and size of hospital. Crisisonomy. 2022;18(5):79-94. https://doi.org/10.14251/crisisonomy.2022.18.5.79Article

- 25. Kim JH, Ha SK, Park YW, Kim YH, Yi SM, Kwon HJ. Nurse wage structure and its determinants in hospital industry. J Korean Clin Nurs Res. 2019;25(3):294-302. https://doi.org/10.22650/JKCNR.2019.25.3.294Article

- 26. Tokumitsu K, Sugawara N, Okayasu H, Kawamata Y, Shinozaki M, Sato Y, et al. The relationship of stress coping styles on substance use, depressive symptoms, and personality traits of nurses in higher education institution. Neuropsychopharmacol Rep. 2023;43(4):482-495. https://doi.org/10.1002/npr2.12324ArticlePubMedPMC

- 27. Mitchell TR, Holtom BC, Lee TW, Sablynski CJ, Erez M. Why people stay: using job embeddedness to predict voluntary turnover. Acad Manag J. 2001;44(6):1102-1121. https://doi.org/10.5465/3069391Article

- 28. Eun H, Koo J, Jung T. Qualitative research of job turnover and stay, based on job embeddedness. Korean J Cult Soc Issues. 2018;24(2):221-250. https://doi.org/10.20406/kjcs.2018.5.24.2.221Article

- 29. Yang SH. A study on job stress, stress coping and self-efficacy according to DISC behavior types of nurses. J Learn Cent Curric Instr. 2022;22(8):427-442. https://doi.org/10.22251/jlcci.2022.22.8.427Article

- 30. Ha DG, Sung MH. Impact of job stress, coping behavior, hardiness on burnout in nurses in the emergency department. Korean J Occup Health Nurs. 2018;27(4):215-223. https://doi.org/10.5807/kjohn.2018.27.4.215Article

- 31. Lee M, Jang KS. Effects of mindfulness-based programs for nurses: a literature review of international nursing journals. Nurs Health Issues. 2019;24(2):146-155. https://doi.org/10.33527/nhi2019.24.2.146Article

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

| Characteristic | All (N=325) | Class 1 (Moderate stress-balanced coping group, N=195) | Class 2 (High stress-emotional coping group, N=19) | Class 3 (Low stress-adaptive coping group, N=111) |

|---|---|---|---|---|

| Age (yr) | 31.3±6.38 | 31.0±6.26 | 31.4±7.19 | 31.9±6.45 |

| Gender | ||||

| Men | 17 (5.2) | 8 (4.1) | 2 (10.5) | 7 (6.3) |

| Women | 308 (94.8) | 187 (95.9) | 17 (89.5) | 104 (93.7) |

| Education | ||||

| ≤Bachelor’s degree | 287 (88.3) | 177 (90.8) | 16 (84.2) | 94 (84.7) |

| ≥Master’s degree | 38 (11.7) | 18 (9.2) | 3 (15.8) | 17 (15.3) |

| Hospital scale | ||||

| Tertiary hospital | 220 (67.7) | 128 (65.6) | 12 (63.2) | 80 (72.1) |

| General hospital | 105 (32.3) | 67 (34.4) | 7 (36.8) | 31 (27.9) |

| Workplace location | ||||

| Metropolitan area | 156 (48.0) | 96 (49.2) | 13 (68.4) | 47 (42.3) |

| Non-metropolitan area | 169 (52.0) | 99 (50.8) | 6 (31.6) | 64 (57.7) |

| Unit | ||||

| General unit | 176 (54.2) | 106 (54.4) | 10 (52.7) | 60 (54.1) |

| Intensive care unit | 52 (16.0) | 31 (15.9) | 2 (10.5) | 19 (17.1) |

| Emergency department | 18 (5.5) | 11 (5.6) | 2 (10.5) | 5 (4.5) |

| Others | 79 (24.3) | 47 (24.1) | 5 (26.3) | 27 (24.3) |

| Work experience (yr) | 7.43±5.87 | 7.11±5.76 | 6.93±8.11 | 8.06±5.63 |

| <1 | 27 (8.3) | 18 (9.2) | 2 (10.5) | 7 (6.3) |

| 1–<3 | 95 (29.2) | 39 (20.0) | 6 (31.6) | 12 (10.8) |

| ≥3 | 203 (62.5) | 138 (70.8) | 11 (57.9) | 92 (82.9) |

| Duty | ||||

| Shift work | 275 (84.6) | 167 (85.6) | 18 (94.7) | 90 (81.1) |

| Fixed work | 50 (15.4) | 28 (14.4) | 1 (5.3) | 21 (18.9) |

| Monthly income (10,000 won) | ||||

| <300 | 73 (22.5) | 42 (21.5) | 7 (36.8) | 24 (21.6) |

| ≥300 | 252 (77.5) | 153 (78.5) | 12 (63.2) | 87 (78.4) |

| Model | Information criteria |

Accuracy of classification |

Fit differences |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| AIC | BIC | SABIC | Entropy | LMR-LRT (p) | BLRT (p) | |

| 1 | 27,719.56 | 27,810.37 | 27,734.25 | 1 | ||

| 2 | 27,230.40 | 27,370.40 | 27,253.04 | .77 | .001 | <.001 |

| 3 | 27,056.80 | 27,245.99 | 27,097.39 | .85 | .044 | <.001 |

| 4 | 27,001.84 | 27,240.22 | 27,040.39 | .83 | .158 | <.001 |

| 5 | 26,978.61 | 27,246.18 | 27,005.11 | .78 | .723 | <.001 |

| Reference group | Comparing group | Variable | B | SE | p | Odds ratio (95% CI) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Class 3 (Low stress-adaptive coping group) | Class 1 (Moderate stress-balanced coping group) | Age | –0.02 | 0.05 | .718 | 0.98 (0.90–1.08) |

| Gender (ref: women) | –0.83 | 0.65 | .201 | 0.44 (0.12–1.55) | ||

| Education (ref: ≥master’s degree) | 0.59 | 0.52 | .260 | 1.80 (0.65–5.01) | ||

| Hospital (ref: general hospital) | –0.56 | 0.37 | .127 | 0.57 (0.28–1.17) | ||

| Workplace location (ref: non-metropolitan area) | 0.31 | 0.32 | .327 | 1.36 (0.74–2.53) | ||

| Unit (ref: general unit) | 0.31 | 0.32 | .334 | 1.36 (0.73–2.55) | ||

| Work experience | –0.01 | 0.05 | .897 | 0.99 (0.90–1.10) | ||

| Duty (ref: shift work) | –0.37 | 0.42 | .369 | 0.69 (0.30–1.56) | ||

| Monthly income (ref: <300) | 0.03 | 0.40 | .940 | 1.03 (0.47–2.24) | ||

| Class 2 (High stress-emotional coping group) | Age | 0.06 | 0.06 | .336 | 1.06 (0.94–1.20) | |

| Gender (ref: women) | 0.55 | 0.87 | .526 | 1.74 (0.31–9.64) | ||

| Education (ref: ≥master’s degree) | –0.64 | 0.74 | .387 | 0.53 (0.13–2.24) | ||

| Hospital (ref: general hospital) | –0.27 | 0.66 | .686 | 0.77 (0.21–2.79) | ||

| Workplace location (ref: non-metropolitan area) | 1.89 | 0.72 | .008 | 6.60 (1.62–26.91) | ||

| Unit (ref: general unit) | 0.57 | 0.58 | .327 | 1.76 (0.57–5.46) | ||

| Work experience | –0.05 | 0.09 | .543 | 0.95 (0.80–1.13) | ||

| Duty (ref: shift work) | –2.51 | 1.88 | .181 | 0.08 (0.00–3.22) | ||

| Monthly income (ref: <300) | –1.84 | 0.88 | .036 | 0.16 (0.03–0.89) | ||

| Class 1 (Moderate stress-balanced coping group) | Class 2 (High stress-emotional coping group) | Age | 0.08 | 0.05 | .150 | 1.08 (0.97–1.20) |

| Gender (ref: women) | 1.38 | 0.86 | .107 | 3.97 (0.74–21.22) | ||

| Education (ref: ≥master’s degree) | –1.22 | 0.68 | .070 | 0.29 (0.08–1.10) | ||

| Hospital (ref: general hospital) | 0.29 | 0.60 | .625 | 1.34 (0.41–4.35) | ||

| Workplace location (ref: non-metropolitan area) | 1.58 | 0.69 | .022 | 4.85 (1.25–18.78) | ||

| Unit (ref: general unit) | 0.26 | 0.54 | .636 | 1.29 (0.45–3.75) | ||

| Work experience | –0.05 | 0.08 | .568 | 0.95 (0.81–1.12) | ||

| Duty (ref: shift work) | –2.14 | 1.90 | .260 | 0.12 (0.00–4.87) | ||

| Monthly income (ref: <300) | –1.87 | 0.84 | .025 | 0.15 (0.03–0.79) |

| Variable | All | Moderate stress-balanced coping groupa | High stress-emotional coping groupb | Low stress-adaptive coping groupc | F (p) | Post-hoc test (Scheffé) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Job embeddedness | 58.76±8.86 | 56.41±7.54 | 47.53±9.18 | 64.81±6.97 | 67.91 (<.001) | b<a<c |

| Happiness | 15.45±8.37 | 13.09±7.63 | 7.47±8.47 | 20.95±6.38 | 53.26 (<.001) | b<a<c |

Values are presented as mean±standard deviation or number (%).

AIC, Akaike information criterion; BIC, Bayesian information criterion; BLRT, parametric bootstrapped likelihood ratio test; LMR-LRT, Lo-Mendell-Rubin adjusted likelihood ratio test; SABIC, sample-size adjusted BIC.

CI, confidence interval; Ref, reference; SE, standard error.

Values are presented as mean±standard deviation, unless otherwise stated.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite