Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(3); 2025 > Article

-

Research Paper

난임 여성의 체외수정 시술 단념 경험: 근거 이론 접근 -

박은미1

, 송영숙2

, 송영숙2

- The experiences of infertile women discontinuing in vitro fertilization treatment: a grounded theory approach

-

Eunmi Park1

, Yeoungsuk Song2

, Yeoungsuk Song2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(3):440-453.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25048

Published online: August 11, 2025

1구미대학교 간호대학

2경북대학교 간호대학

1Gumi University College of Nursing, Gumi, Korea

2Kyungpook National University College of Nursing, Daegu, Korea

- Corresponding author: Yeoungsuk Song Kyungpook National University College of Nursing, 80 Daehak-ro, Buk-gu, Daegu 41566, Korea E-mail: asansong@knu.ac.kr

- †This manuscript is a condensed form of the first author’s doctoral dissertation from Kyungpook National University, 2024.

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,406 Views

- 111 Download

Abstract

-

Purpose

- This study aimed to develop a situation-specific theory by gaining an in-depth understanding of the deterrent processes experienced by infertile women who have discontinued in vitro fertilization (IVF) procedures, within the socio-cultural context of South Korea.

-

Methods

- The participants were 16 infertile women who discontinued IVF procedures. Data were collected through individual in-depth interviews from February to December 2023. Theoretical sampling was conducted, and the transcribed interview contents were analyzed using Strauss and Corbin’s grounded theory method.

-

Results

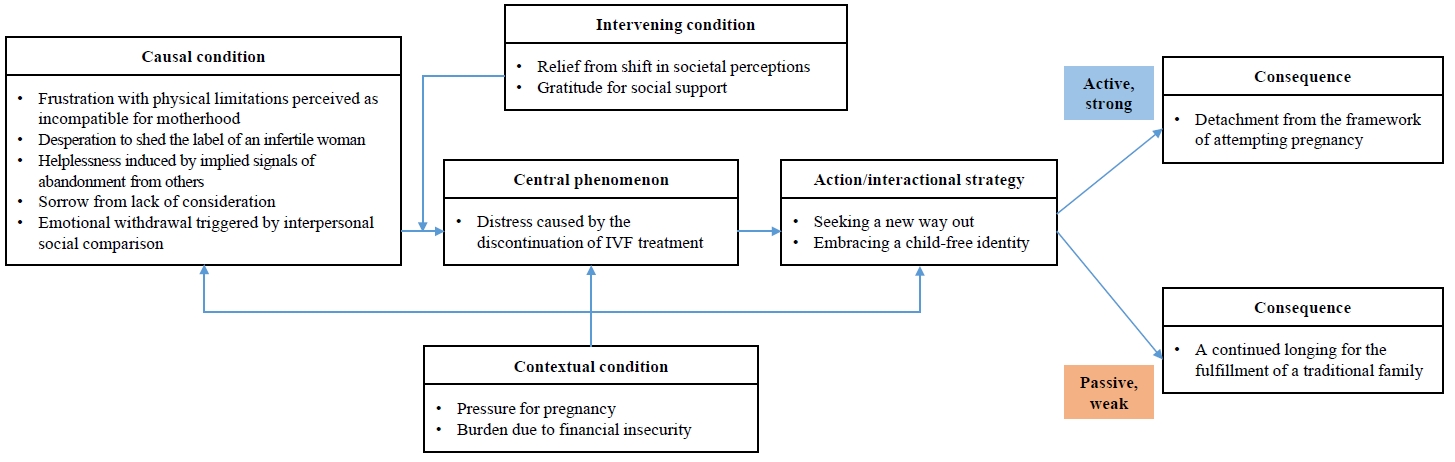

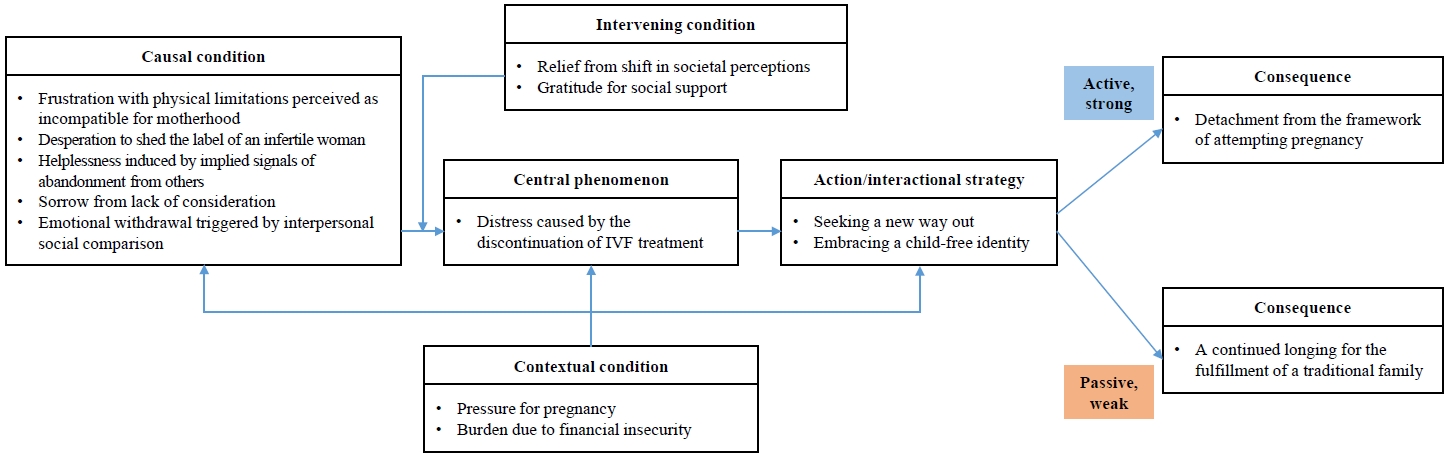

- In total, 37 concepts and 14 categories were extracted through the open coding process. The central phenomenon in axial coding was “Distress caused by the discontinuation of IVF treatment.” The core category was “A journey to break free from the identity of infertility toward self-determined womanhood.” The results were categorized into two types: “Detachment from the framework of attempting pregnancy” and “A continued longing for the fulfillment of a traditional family.” The situation-specific theory was the “Theory of reconstructing subjective identity through the acceptance of childfree life,” which illustrates how infertile women actively redefine their life trajectories after discontinuing IVF treatment.

-

Conclusions

- This study highlights the importance of public perceptions about infertile women who discontinue IVF procedures, which are seen as the last resort of assisted reproductive technology, because positive perceptions assists women in living a self-governing life. It may be necessary to develop educational and promotional programs to change negative social perceptions and to establish a psycho-social support system for infertile women who have been deterred from IVF procedures.

서론

방법

1) 연구의 엄밀성 확보

2) 연구자의 준비

결과

1) 중심 현상

(1) 체외수정 시술 단념으로 인한 괴로움

“임신을 할 수 없다는 사실에 나에겐 아기가 없을 거라는 미래를 생각하니, 너무 허탈한 거에요. 밖에 나가면 아무도 모르는데, 괜히 친구 만나기도 싫고, 목욕탕도 가기도 싫어지더라구요. 여자라는 사실 자체가 싫었어요. 그래서 한동안 나를 자책하면서 혼자서 많은 시간을 보냈어요. ‘나는 왜 이렇지’라는 생각이 머릿속을 떠나지 않았어요.” (참여자 5).

“이제 아이 없는 여자라는 걸 주위 분들은 알게 되는 거니까 자신감도 없어지고, 사람들을 안 만나게 되더라구요. 시댁 갈 때는 더 죄인이 된 것 같은 느낌이었어요. 시집 와서 아이를 안겨드려야 하는데 못하게 되었으니까요.” (참여자 4).

2) 인과적 조건

(1) 임신에 부적합한 자신의 신체적 한계에 대한 좌절감

“수정란 퀄리티가 최상으로 나오진 않았고, 나중에는 난자가 채취되는 양도 줄었어요. 과배란 주사를 맞아도 별로 소용이 없었어요. 너무 난감해 하니 정상적인 난자 사진과 제 난자 사진을 비교해 주시는데, 모양과 색깔이 차이가 나더라구요. 모양이 울퉁불퉁하고 색깔도 어두웠어요. 그걸 보니 불가능하다는 걸 알게 되었죠. 아...나는 안 되겠구나라는 생각이 들며 낙심되었어요.” (참여자 2).

(2) 난임 여성이라는 꼬리표를 떼고 싶은 간절함

“내 자궁이 나를 이렇게 만들었어요. 치료는 치료대로 받고 내 자궁이 걸레같이 너덜너덜해진 느낌이었죠. 그렇지만 ‘난임 여성,’ ‘아이 못 낳는 여자’라는 지긋지긋한 꼬리표를 떼고 싶어서 참았죠.” (참여자 2).

(3) 타인의 포기 신호로 인한 무력감

“난임센터 쪽에서는 이제 그만 하라고 하더라구요. 결국 제가 원인이라는 것에 결론을 내리듯이 들리더라구요. 몸이 많이 상하니까 그만하는 게 좋을 것 같다고요. 정말 눈앞이 깜깜했어요. 사형선고 받는 듯한 느낌이랄까요. 이제 끝이구나 생각하니 아무 의욕도 없고, 치료고 시술이고 모두 포기하게 되더라구요.” (참여자 16).

(4) 배려받지 못함에 대한 서러움

“저희 어머니가 문제예요. 처음엔 그렇게 노력해 보라고 약도 지어 주시고, 좋은 음식도 보내주시더니 3번 실패하고 나서는 돈 아깝다는 식으로 말씀을 하시더라구요. 위로를 해 줘도 지금 될까 말까인데 진짜 서운하더라구요. 아이를 가질 수 없다고 생각하고 계신 것 같아요. 더 이상 시술하지 말라는 뜻으로 들려서 더 속상했어요.” (참여자 14).

(5) 사회적 관계에서 비교를 통한 정서적 위축

“아이가 있는 직장 다니는 친구는 모임장소에 아이를 데리고 나와요. 자기도 아이보기가 힘들겠죠. 그건 이해해요. 그런데 저한테 괜찮냐는 질문이 더 자존심 상했어요. 의도적으로 한 것은 아니었지만, 저도 모르게 좀 예민해지면서 그 자리가 불편했어요. 절 보니까 초라하기도 하고, 그래서 다음부터는 모임에 나가지 않았죠.” (참여자 8).

3) 맥락적 조건

(1) 임신에 대한 압박감

“체외수정 시술도 사실 저는 두 번 해보고 단념을 했었다가 친정엄마가 다시 해보라고 해서 다른 병원으로 옮겨서 한 번 더 했거든요. 임신을 바라는 건 알겠지만 제 몸도 안 좋고, 더 이상 하기가 싫어서 포기했는데, 자꾸 하라고 하시니 정말 스트레스였어요. 정말 야속하더라구요. 엄마 마음도 알겠지만 제가 애 낳는 기계도 아니고…” (참여자 3).

(2) 넉넉하지 않은 경제적 여건으로 인한 부담감

“국가 지원이 한 달에 50만 원 정도였는데, 병원에 한 번 가면 50만 원은 그냥 쓰고 오더라구요. 근데 이제 건강보험이 되니까 1년 동안 해도 한 천만 원이 안든 것 같아요. 난임 치료를 몇 번 하고 나면 집 팔아야 된다고 했는데, 특히 체외수정 시술은 비보험이 워낙 많아요. 저희는 맞벌이 부부인데, 맞벌이를 한다 해도 감당이 안 되더라구요. 그래서 시술을 그만두게 되었어요. 경제적으로는 계속 어려운 상태였거든요.” (참여자 1).

4) 중재적 조건

(1) 사회적 인식 변화로 인한 안도감

“난임 카페 회원분들 중 연락하고 지내는 분들이 몇 분 계세요. 아예 ‘딩크족’이라고 표현하며 살아가는 사람들이 많더라구요. 그분들 사는 얘기를 듣고 나면 나도 저렇게 살면 되겠다 싶어요. 부부가 같은 취미생활을 가지고 캠핑도 다니고 하시는 분도 계시더라구요. 어린 자녀가 없으니 할 수 있는 일도 사실 많거든요.” (참여자 13).

(2) 사회적 지지에 대한 감사함

“유산을 하고 힘든 몸으로 친정에 가면 아무 말 없이 엄마는 제가 좋아하는 음식을 한 상 차려 주셨어요. 아빠는 큰 방을 내어 주시고 깨끗한 이부자리를 마련해 주셨어요. 우리 엄마 아빠는 아낌없이 주는 나무 같아요. 딸이 어떤 모습으로 돌아와도 언제나 기다려 주시고 힘이 되어 주셨어요. 지금도 너무 감사하지요.” (참여자 4).

5) 작용/상호작용

(1) 새로운 탈출구를 모색함

“안 해보던 운동을 하려고 해요. 시술할 땐 조마조마해서 아무것도 못하고 시키는 대로만 했는데, 활동적인 승마나 라이딩, 복싱 같은 것을 하고 싶어요. 너무 숨 막혀 살았던 것 같아요. 이제는 마음까지 시원해지는 그런 운동을 해볼까 해요.” (참여자 12).

(2) 무자녀의 삶을 수용함

“제 운명이라 생각해요. 아이가 있다면 부모로서의 삶을 사는 거고, 저는 부부의 삶을 사는 거죠. 주어진 삶에 잘 순응하며 사는 게 중요한 것 같아요. 노력도 할 만큼 했기 때문에 이제는 잘 받아들이고 잘 사는 것이 중요하지요.” (참여자 3).

6) 결과

(1) 임신 시도의 틀로부터 독립함

“남편과 시술 단념을 결정하고 나서 시댁과 친정, 친구들에게 모두 알렸어요. 이제부터 당당해질 거예요. 후련하더라고요. 눈치 안 봐도 되고, 상처 안 받아도 되고. 예전엔 날씬했는데. 지금까지 망가진 제 몸을 리폼할 거예요. 다시 건강한 저를 찾기 위해 노력하고 있어요.” (참여자 8).

(2) 전통적인 가족의 완성을 기대함

“아예 마음을 비우고 아무것도 기대를 안 하면서 임신에 대한 생각을 완전히 끊을 때 그때 임신이 되었다는 사람들이 있더라구요. 솔직한 심정은 자연임신이 되었으면 좋겠어요.” (참여자 5).

“도저히 아이에 대해서 미련이 버려지지 않아서 밑져야 본전이라는 생각으로 ‘나프로(자연임신 관련 난임 치료법)’를 시도해 봤어요. 나이가 너무 많으니까 큰 기대는 못 해도 앞으로 좋은 기술이 나오면 시도해 볼 것 같아요.” (참여자 7).

1) 가설적 관계 진술문 1

2) 가설적 관계 진술문 2

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

This research received no external funding.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: EP, YS. Data curation or/and Analysis: EP, YS. Funding acquisition: none. Investigation: EP. Project administration or/and Supervision: YS. Resources or/and Software: EP. Validation: EP, YS. Visualization: EP, YS. Writing: original draft or/and Review & Editing: EP, YS. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. World Health Organization (WHO). Infertility [Internet]. WHO; c2024 [cited 2025 Mar 15]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

- 2. Carson SA, Kallen AN. Diagnosis and management of infertility: a review. JAMA. 2021;326(1):65-76. https://doi.org/10.1001/jama.2021.4788ArticlePubMedPMC

- 3. Ombelet W, van Eekelen R, McNally A, Ledger W, Doody K, Farquhar C, et al. Should couples with unexplained infertility have three to six cycles of intrauterine insemination with ovarian stimulation or in vitro fertilization as first-line treatment? Fertil Steril. 2020;114(6):1141-1148. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.10.029ArticlePubMed

- 4. Ying LY, Wu LH, Loke AY. Gender differences in experiences with and adjustments to infertility: a literature review. Int J Nurs Stud. 2015;52(10):1640-1652. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.05.004ArticlePubMed

- 5. Shin H, Seo JY, Lee JY. Barriers and facilitators experienced by South Korean women undergoing fertility treatment: a qualitative socioecological study. Health Care Women Int. 2024; p. 1-20. https://doi.org/10.1080/07399332.2024.2402732ArticlePubMed

- 6. Pasch LA, Gregorich SE, Katz PK, Millstein SG, Nachtigall RD, Bleil ME, et al. Psychological distress and in vitro fertilization outcome. Fertil Steril. 2012;98(2):459-464. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.05.023ArticlePubMedPMC

- 7. Jeong KI. A study on hermeneutic grounded theory of women who experience infertility suffering and relief from pain. Korean J Soc Welf Stud. 2014;45(4):5-35. https://doi.org/10.16999/kasws.2014.45.4.5Article

- 8. National Institute of the Korean Language. Standard Korean dictionary [Internet]. National Institute of the Korean Language; [date unknown] [cited 2024 Apr 28]. Available from: https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?pageSize=10&searchKeyword=%EB%8B%A8%EB%85%90

- 9. Van den Broeck U, Holvoet L, Enzlin P, Bakelants E, Demyttenaere K, D'Hooghe T, et al. Reasons for dropout in infertility treatment. Gynecol Obstet Invest. 2009;68(1):58-64. https://doi.org/10.1159/000214839ArticlePubMed

- 10. Kim M, Kim M, Ban M. Factors influencing the intention for continual fertility treatments by the women undergoing assisted reproductive technology procedures: a cross-sectional study. J Korean Acad Nurs. 2024;54(1):59-72. https://doi.org/10.4040/jkan.23095ArticlePubMed

- 11. Kim SH. An anxious step toward a child: the experiences of middle-class infertile couples. J Fam Relat. 2022;27(2):51-85. https://doi.org/10.21321/jfr.27.2.51Article

- 12. Jeon H, Kim D. The experience of infertility treatment among women in relation to medical environment. J Asian Women. 2022;61(1):211-246. https://doi.org/10.14431/jaw.2022.4.61.1.211Article

- 13. Bailey A, Ellis-Caird H, Croft C. Living through unsuccessful conception attempts: a grounded theory of resilience among women undergoing fertility treatment. J Reprod Infant Psychol. 2017;35(4):324-333. https://doi.org/10.1080/02646838.2017.1320366ArticlePubMed

- 14. Khalili MA, Kahraman S, Ugur MG, Agha-Rahimi A, Tabibnejad N. Follow up of infertile patients after failed ART cycles: a preliminary report from Iran and Turkey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012;161(1):38-41. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2011.11.025ArticlePubMed

- 15. Ebrahimzadeh Zagami S, Latifnejad Roudsari R, Janghorban R, Mousavi Bazaz SM, Amirian M, Allan HT, et al. Infertile couples’ needs after unsuccessful fertility treatment: a qualitative study. J Caring Sci. 2019;8(2):95-104. https://doi.org/10.15171/jcs.2019.014ArticlePubMedPMC

- 16. Peddie VL, van Teijlingen E, Bhattacharya S. A qualitative study of women’s decision-making at the end of IVF treatment. Hum Reprod. 2005;20(7):1944-1951. https://doi.org/10.1093/humrep/deh857ArticlePubMed

- 17. Corbin J, Strauss A. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 4th ed. Sage Publications; 2014. p. 456.

- 18. Yoo KW, Jung JW, Kim YS, Kim HB. Understanding of qualitative research methods. 2nd ed. Park Youngsa; 2018. 462 p.

- 19. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Sage Publications; 1998. p. 1-398.

- 20. Kim M. National policies for infertility support and nursing strategies for patients affected by infertility in South Korea. Korean J Women Health Nurs. 2021;27(1):1-5. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2021.03.12.1ArticlePubMedPMC

- 21. Lincoln YS, Guba EG. Establishing trustworthiness. In: Lincoln YS, Guba EG, editors. Naturalistic inquiry. Sage Publications; 1985. p. 289-331.

- 22. National Institute of the Korean Language. Standard Korean dictionary [Internet]. National Institute of the Korean Language; [date unknown] [cited 2024 Apr 28]. Available from: https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do?pageSize=10&searchKeyword=%EB%AA%A8%EC%84%B1

- 23. Feldman SS, Nash SC. Interest in babies during young adulthood. Child Dev. 1978;49(3):617-622. https://doi.org/10.2307/1128228Article

- 24. McMahon C, Hammarberg K, Lensen S, Wang R, Mol BW, Vollenhoven BJ, et al. What do women undergoing in vitro fertilization (IVF) understand about their chance of IVF success? Hum Reprod. 2024;39(1):130-138. https://doi.org/10.1093/humrep/dead239ArticlePubMedPMC

- 25. Podolska MZ, Bidzan M. Infertility as a psychological problem. Ginekol Pol. 2011;82(1):44-49. PubMed

- 26. Jiang L, Zeng T, Wu M, Yang L, Zhao M, Yuan M, et al. Infertility psychological distress in women undergoing assisted reproductive treatment: a grounded theory study. J Clin Nurs. 2024;33(9):3642-3658. https://doi.org/10.1111/jocn.17195ArticlePubMed

- 27. Sharma A, Shrivastava D. Psychological problems related to infertility. Cureus. 2022;14(10):e30320. https://doi.org/10.7759/cureus.30320ArticlePubMedPMC

- 28. Roozitalab S, Rahimzadeh M, Mirmajidi SR, Ataee M, Esmaelzadeh Saeieh S. The relationship between infertility, stress, and quality of life with posttraumatic stress disorder in infertile women. J Reprod Infertil. 2021;22(4):282-288. https://doi.org/10.18502/jri.v22i4.7654ArticlePubMedPMC

- 29. Baghianimoghadam MH, Aminian AH, Baghianimoghadam B, Ghasemi N, Abdoli AM, Seighal Ardakani N, et al. Mental health status of infertile couples based on treatment outcome. Iran J Reprod Med. 2013;11(6):503-510. PubMedPMC

- 30. Lee SH, Kuo CP, Hsiao CY, Lu YC, Hsu MY, Kuo PC, et al. Development of a Chinese childbearing attitude questionnaire for infertile women receiving in vitro fertilization treatment. J Transcult Nurs. 2013;24(2):127-133. https://doi.org/10.1177/1043659612472060ArticlePubMed

- 31. Baek E, Oh S, Rhee H. The lived experiences of infertile women who suffering from repeated failure of assisted reproductive technology. J Korean Assoc Qual Res. 2020;5(2):81-95. https://doi.org/10.48000/KAQRKR.2020.5.81Article

- 32. Kumar P, Inder D, Sharma N. Surrogacy and women’s right to health in India: issues and perspective. Indian J Public Health. 2013;57(2):65-70. https://doi.org/10.4103/0019-557X.114984ArticlePubMed

- 33. Gutman-Ido E, Schenker JG. Surrogate pregnancies: medical, ethical, legal, and religious aspects. In: Schenker JG, Birkhaeuser MH, Genazzani AR, Mettler L, Sciarra JJ, editors. Hot topics in human reproduction: ethics, law and society. Springers; 2023. p. 77-96. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24903-7_7

- 34. Trimmings K, Beaumont P. International surrogacy arrangements: an urgent need for legal regulation at the international level. J Priv Int Law. 2011;7(3):627-647. https://doi.org/10.5235/jpil.v7n3.627Article

- 35. Chamie J, Mirkin B. Same-sex marriage: a new social phenomenon. Popul Dev Rev. 2011;37(3):529-551. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00433.xArticlePubMed

- 36. Hasanpoor-Azghady SB, Simbar M, Vedadhir AA, Azin SA, Amiri-Farahani L. The social construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. J Reprod Infertil. 2019;20(3):178-190. PubMedPMC

- 37. Ministry of Health and Welfare (MOHW). Significant improvement in government support for infertile couples and families with multiple births [Internet]. MOHW; 2023 [cited 2024 Mar 11]. Available from: https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a20401000000&bid=0032&tag=&act=view&list_no=377727

- 38. Njagi P, Groot W, Arsenijevic J, Dyer S, Mburu G, Kiarie J, et al. Financial costs of assisted reproductive technology for patients in low- and middle-income countries: a systematic review. Hum Reprod Open. 2023;2023(2):hoad007. https://doi.org/10.1093/hropen/hoad007ArticlePubMedPMC

- 39. Yang SR, Yeo JH. Effects of irrational parenthood cognition, post traumatic stress disorder and spousal support on quality of life of infertile women. Korean J Women Health Nurs. 2017;23(2):145-153. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2017.23.2.145ArticlePubMed

- 40. National Institute of the Korean Language. Definition of DINK [Internet]. National Institute of the Korean Language; [date unknown] [cited 2025 Jul 15]. Available from: https://www.korean.go.kr/front/search/searchAllList.do

- 41. Chang YK, Kim HJ. A grounded theory study on the marriage maintenance process of DINK families in their 30s and 40s. Fam Fam Ther. 2021;29(2):253-280. https://doi.org/10.21479/kaft.2021.29.2.253Article

- 42. Assaysh-Öberg S, Borneskog C, Ternström E. Women’s experience of infertility & treatment: a silent grief and failed care and support. Sex Reprod Healthc. 2023;37:100879. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100879ArticlePubMed

- 43. Mesquita da Silva S, Place JM, Boivin J, Gameiro S. Failure after fertility treatment: regulation strategies when facing a blocked parenthood goal. Hum Fertil (Camb). 2020;23(3):179-185. https://doi.org/10.1080/14647273.2018.1510186ArticlePubMed

- 44. Jing X, Gu W, Zhang L, Miao R, Xu X, Wang M, et al. Coping strategies mediate the association between stigma and fertility quality of life in infertile women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer. BMC Womens Health. 2021;21(1):386. https://doi.org/10.1186/s12905-021-01525-9ArticlePubMedPMC

- 45. Lee YS, Kwon JH. A survey on the current status and demands of infertility counseling towards the development of an infertility counseling delivery system. J Korean Soc Matern Child Health. 2020;24(1):52-63. https://doi.org/10.21896/jksmch.2020.24.1.52Article

- 46. Vander Borght M, Wyns C. Fertility and infertility: definition and epidemiology. Clin Biochem. 2018;62:2-10. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2018.03.012ArticlePubMed

- 47. Ni Y, Shen H, Yao H, Zhang E, Tong C, Qian W, et al. Differences in fertility-related quality of life and emotional status among women undergoing different IVF treatment cycles. Psychol Res Behav Manag. 2023;16:1873-1882. https://doi.org/10.2147/PRBM.S411740ArticlePubMedPMC

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

| No. | Region | Age (yr) | Jobs | Level of education (degree) | Religion | Monthly income (10,000 won) | Marriage period (yr) | IVF attempt period (yr) | No. of IVF attempt | Period since last attempt (yr) | Cause of infertility |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Chungcheong | 47 | Professional | Master | Catholicism | 200–<500 | 20 | 2 | 10 | 4 | Unknown |

| 2 | Greater Seoul | 35 | Housewife | Bachelor | Protestantism | 200–<500 | 8 | 6 | 8 | 2 | Female factor |

| 3 | Greater Seoul | 37 | Office worker | Bachelor | None | ≥500 | 4 | 1 | 3 | 1 | Unknown |

| 4 | Yeoungnam | 47 | Housewife | Bachelor | None | 200–<500 | 10 | 4 | 11 | 1 | Unknown |

| 5 | Yeoungnam | 41 | Office worker | Bachelor | None | 200–<500 | 11 | 3 | 4 | 8 | Unknown |

| 6 | Yeoungnam | 44 | Professional | Master | Protestantism | 200–<500 | 6 | 4 | 5 | 2 | Female factor |

| 7 | Greater Seoul | 48 | Office worker | Master | Protestantism | ≥500 | 7 | 2 | 4 | 4 | Female factor |

| 8 | Yeoungnam | 44 | Self-employed | Bachelor | Protestantism | 200–<500 | 18 | 2 | 5 | 5 | Female factor |

| 9 | Yeoungnam | 43 | Professional | Master | Protestantism | ≥500 | 14 | 2 | 4 | 7 | Male factor |

| 10 | Yeoungnam | 40 | Office worker | Master | None | ≥500 | 3 | 2 | 4 | 1 | Male factor |

| 11 | Yeoungnam | 47 | Professional | Bachelor | Protestantism | ≥500 | 16 | 3 | 5 | 3 | Unknown |

| 12 | Yeoungnam | 42 | Housewife | Bachelor | Buddhism | 200–<500 | 8 | 3 | 6 | 2 | Unknown |

| 13 | Yeoungnam | 39 | Office worker | Bachelor | None | ≥500 | 10 | 2 | 5 | 3 | Unknown |

| 14 | Yeoungnam | 44 | Professional | Bachelor | Protestantism | 200–<500 | 7 | 1 | 4 | 2 | Unknown |

| 15 | Yeoungnam | 39 | Professional | Bachelor | None | 200–<500 | 11 | 1 | 4 | 2 | Male factor |

| 16 | Chungcheong | 46 | Self-employed | Bachelor | None | 200–<500 | 14 | 2 | 7 | 4 | Unknown |

| Paradigm | Category | Concepts |

|---|---|---|

| Causal condition | Frustration with physical limitations perceived as incompatible for motherhood | Resentment of physical condition |

| Distracted by repeated miscarriages | ||

| Desperation to shed the label of an infertile woman | Enduring pain alone to succeed in pregnancy | |

| Stopping daily routine and focusing solely on trying the procedure | ||

| Desperate effort to search every method including surrogacy | ||

| Helplessness induced by implied signals of abandonment from others | Discouragement due to an uncooperative husband | |

| Despair at negative comments from healthcare professionals | ||

| Sorrow from lack of consideration | Grievances caused by working and receiving treatment at the same time | |

| Disappointed by the insincere attitude of the healthcare professionals | ||

| Upset about rebukes from in-laws | ||

| Emotional withdrawal triggered by interpersonal social comparison | Sense of inferiority resulting from even unintentional mentions of other people’s children | |

| Shame of being treated as an abnormal person | ||

| Contextual condition | Pressure for pregnancy | Alienated without being recognized as a family member |

| Cruelty to families that require continuous procedural attempts | ||

| Emotional burden due to social perspective | ||

| Burden due to financial insecurity | Difficulty in trying procedures due to insufficient government subsidy | |

| Misery of being forced to work to cover the costs of the procedure | ||

| Central phenomenon | Distress caused by the discontinuation of IVF treatment | Self-blaming for failing to complete life development |

| Resignation as having failed to fulfill life development | ||

| Ambivalent assessment of the decision to discontinue the procedure | ||

| Intervening condition | Relief from shift in societal perceptions | Consoling oneself with the concept of “DINK” |

| Consoled by childless families | ||

| Relief from a weakened perception of the need for children | ||

| Gratitude for social support | Appreciation for family support | |

| Relieved by the healthcare professionals’ decision to stop the procedure | ||

| Consoled by infertile women in the same situation | ||

| Action/interaction strategies | Seeking a new way out | Being active to achieve self-improvement |

| Effort to restore interpersonal relationships | ||

| Transition of interest to accept childlessness | ||

| Embracing a child-free identity | Designing the rest of one’s life without children | |

| Giving up on experiencing parenthood | ||

| Acceptance of childlessness as fate | ||

| Consequences | Detachment from the framework of attempting pregnancy | Announcing the termination of IVF attempts and becoming confident |

| Ease of being freed from a sense of duty to conceive | ||

| A continued longing for the fulfillment of a traditional family | Looking forward to get naturally pregnant | |

| Regarding suspension of procedures as an opportunity to recharge | ||

| Gathering information about new technology to get pregnant |

IVF, in vitro fertilization.

DINK, double income, no kids; IVF, in vitro fertilization.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite