Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 51(6); 2021 > Article

- Research Paper Types of Perception Toward Quarantine Measures among Patients Infected with COVID-19

- Geun Myun Kim, Jung Un Lee, Hae Kyung Jung, Soo Gyung Nam, So Hyeong Sim, Soo Jung Chang

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2021;51(6):661-677.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.21141

Published online: December 31, 2021

Abstract

Purpose

This study was conducted to identify the types of perception toward quarantine measures at hospitals or community treatment centers among patients infected with COVID-19.

Methods

This study applied Q-methodology. Two hundred and nineteen Q populations were constructed based on related literature and in-depth interviews with 5 adults infected with COVID-19 and who experienced quarantine and hospitalization. Interviews were performed from November 14 to 29, 2020. A total of 45 Q samples were extracted and Q sorting was performed using a 9-point scale for 30 adult subjects who experienced quarantine at hospitals and community treatment centers. The data were analyzed using the PC-QUANL program.

Results

The perception of subjects toward quarantine measures was classified into the following six types: ‘passive acceptance’, ‘social stigma perception’, ‘appreciation of daily life through awareness of the realities of illness’, ‘why me?’, ‘fearful perception’, and ‘positive meaning’.

Conclusion

The perception of quarantine measure among patients with COVID-19 is identified as six types with positive and negative emotional characteristics. This result will contribute to the development of individualized strategies to address psychosocial health problems among patients with infectious diseases.

Published online Dec 06, 2021.

https://doi.org/10.4040/jkan.21141

Abstract

Purpose

This study was conducted to identify the types of perception toward quarantine measures at hospitals or community treatment centers among patients infected with COVID-19.

Methods

This study applied Q-methodology. Two hundred and nineteen Q populations were constructed based on related literature and in-depth interviews with 5 adults infected with COVID-19 and who experienced quarantine and hospitalization. Interviews were performed from November 14 to 29, 2020. A total of 45 Q samples were extracted and Q sorting was performed using a 9-point scale for 30 adult subjects who experienced quarantine at hospitals and community treatment centers. The data were analyzed using the PC-QUANL program.

Results

The perception of subjects toward quarantine measures was classified into the following six types: ‘passive acceptance’, ‘social stigma perception’, ‘appreciation of daily life through awareness of the realities of illness’, ‘why me?’, ‘fearful perception’, and ‘positive meaning’.

Conclusion

The perception of quarantine measure among patients with COVID-19 is identified as six types with positive and negative emotional characteristics. This result will contribute to the development of individualized strategies to address psychosocial health problems among patients with infectious diseases.

서론

1. 연구의 필요성

격리는 감염병 환자 및 의심환자 또는 감염병 병원체 보유자로부터 다른 환자나 병원에서 근무하는 직원들이 감염되거나 전파되는 것을 예방하고 보호하기 위해 실시하는 것으로[1], 우리나라는 전염병의 발생과 유행의 방지를 위해 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염예방법)’ [2]에서 감염병의 정의와 그 특성에 따른 격리와 수준을 정하고 있다. 특히, 1급 감염병의 경우 치료과정에서 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필수적이다[2]. 2019년 12월 첫 감염자가 보고된 이후 전 세계적인 대유행으로 이어진 코로나바이러스감염증-19 (이하 코로나19)는 발열, 오한, 근육통, 마른기침, 콧물, 인후통, 식욕부진, 설사 등의 증상을 수반하는 호흡기 증후군인 ‘신종 감염병증후군’으로 ‘1급 감염병’이다[2, 3]. 세계보건기구(World Health Organization [WHO])의 코로나19 팬데믹 선언[3] 이후, 2021년 7월 12일 기준 전 세계적으로 코로나19 감염자 186,762,432명, 사망자 4,030,916명(사망률 2.22%)에 달해 있으며, 국내 감염자 169,146명, 사망자 2,044명으로 0.3%의 치명률을 보이고 있다[4]. 우리나라는 코로나19의 감염을 차단하고 예방하기 위해 질병관리청에서 2020년 3월 사회적 거리두기를 시작으로 신속하고 정확한 검사 도입, 전파 차단을 위한 확진자 이동 동선 확보, 관할 지자체 차원의 확진자 이동경로 알림을 실시하는 등 일상과 경제생활을 최대한 유지하기 위해 노력해오고 있으나 변이바이러스의 출현 등으로 코로나19의 종식이 여전히 불확실한 상황이다[3, 5].

일단 코로나19 확진자로 진단되면 국가지정병원이나 생활치료센터에 격리입원을 하게 되며, 코로나19로 인한 격리는 공기 매개 전염병의 전염을 방지하기 위한 음압격리 및 접촉 매개 전염병의 전염을 방지하기 위한 접촉 격리가 이루어지고 있다[2]. 코로나19 확진 대상자의 중증도에 따라, 대상자가 중증 상태이면 중환자 병상을, 경증 상태이면 일반병상(생활치료센터 포함)을 배정하여 격리입원치료를 시행한다. 격리입원 동안 환자는 대부분의 시간을 혼자 보내게 되며 담당 의료진과의 접촉만 극히 일부 허락된다. 이러한 과정에서 환자는 코로나19 이환으로 인한 고통, 갑작스러운 진단과 격리 과정에서 겪은 충격과 고립감, 가족과 지인들에 대한 자책 혹은 사별의 경험, 감염 사실이 주위에 알려지면서 겪는 배제와 차별, 완치 이후에 겪는 각종 후유증상, 휴직이나 실직, 소득 감소 등의 사회경제적 변화 등 삶의 여러 영역에서 큰 변화와 어려움을 겪게 된다[6, 7, 8]. 격리입원과정에서 겪은 삶의 변화와 어려움은 중증급성호흡기증후군(Severe Acute Respiratory Syndrome [SARS]), 중동호흡기증후군(Middle East Respiratory Syndrome [MERS])에 감염되고 퇴원 후 완치된 대상자들을 추적 관찰한 연구들에서도 보고되었는데, 격리 중 재감염에 대한 두려움, 좌절, 지루함, 적절하지 못한 기본자원 제공, 정보 부족, 낙인, 죄책감 등을 경험하였고, 감염병에서 완치되더라도 우울, 불안, 수면장애, 외상 후 스트레스장애 등의 증상을 호소하는 등 상당 기간 동안 고통이 지속된다고 하였다[9, 10, 11].

최근 들어, 코로나19의 대유행이 장기화되면서 감염병이 국가적 공중보건위기로 인식되고 감염자 개인에게 있어서도 트라우마로 인식되고 있다[12]. 이러한 트라우마는 감염병 급성 이환기뿐만 아니라 완치된 이후에도 수 개월에서 수 년 이상 지속될 수 있다[12]. 따라서 각각 9개월, 2개월의 비교적 짧은 국내 유행기간을 가졌던 SARS [13]나 MERS [14] 감염환자의 추적조사 결과로는 코로나19에 감염된 환자들이 어떠한 심리사회적 문제를 보이게 될지 예측하기 어려우며, 격리입원과정에서 대상자들이 경험하는 다양한 어려움을 발견하고, 이를 극복하기 위한 중재전략을 마련하는데 제한이 따를 수 있다. 또한, 대부분의 격리입원 동안 감염전파방지와 치료를 위해 불필요한 접촉을 삼가는 등 매우 엄격하게 격리와 치료가 시행되며 신체증상 확인, 치료적 처치 등을 제외한 치료진과의 접촉 또한 제한적으로 시행되고 있어 심리사회적 측면의 문제를 적극적으로 예방하고 해결하는 것이 어려운 것이 현실이다[15]. 대상자의 심리사회적 건강문제는 감염자로 진단받으면서부터 시작되므로, 격리대상자의 신체적 고통뿐 아니라 심리사회적 어려움을 예방하기 위해서는 격리입원 시작 시점부터 대상자의 개별적 특성과 격리입원에 대한 인식을 파악하고 이를 고려한 세심하고 적절한 중재가 적용되어야 할 필요가 있다. 코로나19 대유행이 장기화되고 있는 상황에서 코로나19에 감염된 대상자들의 격리입원에 대한 인식은 다양한 유형과 현상으로 존재할 것으로 보이며, 트라우마 등 부정적 결과는 이러한 인식의 시작에서부터 비롯되므로 대상자의 인식에 대한 주관성을 연구할 필요가 있다. 국내에서 코로나19 유행 기간 중 격리대상자를 대상으로 한 선행연구로, 감염증상이 없는 해외 입국 자가격리자를 대상으로 미술치료경험 사례를 보고한 연구가 1편 있었으나[5], 코로나19에 감염된 대상자들의 격리입원 관련 인식에 대한 연구는 지금껏 보고된 바가 없다.

격리입원에 대한 대상자의 인식을 긍정, 부정의 단편적인 표현으로 측정하기에는 대상자 내면에 존재하는 다양한 인식의 범위를 포괄하지 못한다는 한계가 있다. 이러한 특성을 고려하여, 본 연구에서는 Q 방법론을 활용하여 격리입원치료에 대한 인식을 분류하고 특성을 설명하고자 하였다. Q 방법론은 연구 대상의 주관성을 객관적으로 연구하는 방법론으로 '외부로부터 설명’하는 방법이 아닌 ‘내부로부터 이해’하는 접근방법이다[16, 17]. 이 방법론은 특히 특정 집단의 인식, 태도, 가치가 어떠하며 다른 집단과는 어떠한 유사성이나 차이점이 있는가를 연구하는데 유용하다[17]. 따라서, 본 연구는 Q 방법론을 활용하여 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 인식을 유형별로 분류하고 유형별 특성을 설명하고자 수행되었다. 이는 향후 감염병 간호현장에서 대상자 사정뿐 아니라 격리입원과정에서 도출되는 다양한 심리사회적 문제점을 해결하기 위한 중재전략 수립을 위한 기초자료로 제공될 수 있을 것이다.

2. 연구 목적

본 연구는 Q 방법론을 적용하여 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 인식유형과 그 특성을 파악하고자 한 것으로 구체적 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 인식유형을 파악한다.

둘째, 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 인식유형을 분석하고 기술한다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 인식유형을 확인하고 그 유형별 특성을 설명하기 위해 Q 방법론을 적용한 탐색적 연구이다.

2. Q 모집단과 Q 표본

Q 모집단은 코로나19에 확진되어 격리입원경험이 있는 대상자와의 심층면담과 관련 문헌을 토대로 구성하였다. 심층면담 대상자는 코로나19에 확진되어 격리입원치료 경험이 있는 만 19세 성인으로 선정하였다. 본 연구자들의 가족, 직장 동료, 종교모임 및 동호회를 통해 의도 표집(purposive sampling)과 눈덩이 표집(snowballing sampling) 방법으로 모집하여 총 5명을 심층면담 하였다. 참여자 모두 G도 거주자들로, 격리입원 장소는 병원 2명, 생활치료센터 3명이었다. 퇴원 후 환자 경험을 탐색한 선행연구들의 자료수집 시기가 퇴실 또는 퇴원 후 7일 이내[18]에서부터 1년[19]까지 다양하였던 점, 코로나19가 2020년 1월 신종 감염병으로서 국내 유입된 후 정부의 방역 강화방침과 맞물려 참여자 모집이 용이하지 않은 점을 고려하여, 자료수집 시기에는 제한을 두지 않았다. 본 연구자들이 참여자들의 퇴원 후 각각 최소 1개월에서 최대 3개월인 시점인 2020년 11월 14일부터 11월 29일까지 면담을 진행하였다. 면담 전 연구 목적과 방법을 설명하고 동의를 구한 후, 대상자의 편의를 고려하여 대상자의 집이나 카페 등에서 일대일 개별 면담을 진행하였다. 모든 면담은 ‘코로나19 확진 후 격리입원 되셨던 상황에 대해 말씀해주십시오’, ‘격리입원과정에서 어떤 경험을 하셨습니까?’, ‘격리입원에 대해 어떻게 생각하십니까?’라는 질문을 통해 코로나19로 인한 격리입원 인식과 경험에 대한 내용을 중심으로 이론적 포화(theoretical saturation)에 이르렀다고 판단될 때까지 진행되었다. 면담내용은 대상자 동의하에 녹취 후 기록하였으며, 면담 종결 후 즉시 현장노트를 작성하여 면담 분위기, 면담 과정에서 받은 대상자에 대한 인상, 느낌 등 비언어적 속성을 기록하였다.

Q 모집단으로 심층 면담과 관련 문헌[20, 21]을 참고하여 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 주관적인 느낌, 태도, 의견에 관한 총 219개의 Q 진술문을 추출하였다. Q 모집단에서 동일한 주제에 속하는 Q 진술문을 범주화하였고, 이 과정에서 유사한 진술문이나 한 진술문에 두 개의 내용이 담긴 경우 삭제, 분리하는 과정을 거쳤다. 정련된 진술문들 중 격리입원에 대한 인식을 가장 잘 대표한다고 생각되는 진술문을 임의로 선택하는 비구조화 표본추출방법과 Q 표본 수는 연구 특성에 따라 다르며 일반적으로 60개 이하로 설정한다는 문헌[17]을 참고하여 총 45개의 Q 표본을 추출하였다. 추출된 Q 진술문의 타당도 평가를 위해 Q 연구 수행경험이 풍부한 간호학교수 2인, 감염병 격리병동 간호사 1명에게 4점 척도의 평가를 요청하였고, 각 진술문별 내용타당도 지수(Content Validity Index [CVI])의 평균값을 확인하였다. 일반적으로 CVI는 연구 목적에 따라 평균값을 .60 혹은 .70, .75 등으로 선택할 수 있는데[22]. 본 연구에서는 CVI의 평균값 .70을 기준으로 하였으며, Q 진술문 45개의 CVI는 모두 .70 이상, 평균 .78로 나타났다. 2~6명에게 시간 차를 두고 Q 분류를 2번씩 실시한 후 Q 분류 간의 상관관계계수를 확인하는 Q 방법론의 신뢰도 검사방법[17]에 따라, 코로나19 감염 확진 후 격리입원되었던 대상자 4인에게 1차 분류를 하게 한 후, 첫 번째 사람에게 바로 재분류, 두 번째 사람에게 1일 후, 세 번째 사람에게 2일 후, 네 번째 사람에게 1주일 후 재분류를 실시하여 각각 2번 간의 상관관계를 분석하였다. 그 결과 상관관계 계수가 .79, .80, .84, .75로 모두 .70 이상이었고, 70 이상이면 신뢰도가 충분히 높은 표본이라는 기준[17]에 의해, 45개 진술문을 최종 확정하였다.

3. P 표본

P 표본은 Q 표본을 분류하는 작업인 Q 분류를 시행하는 대상자를 말한다[17]. 본 연구에서의 P 표본은 코로나19로 확진 후 격리입원경험이 있는 만 19세 이상의 성인으로, 본 연구자들의 가족, 직장 동료, 종교모임 및 동호회를 통해 의도 표집과 눈덩이 표집 방법으로 모집하였으며, 본 연구 목적과 방법을 설명한 후, 연구 참여에 동의한 자를 대상으로 하였다. P 표본의 수는 100명이 넘는 경우 각 Q 항목들의 점수들이 평균값으로 회귀하여 다음 요인들을 1~2개의 요인으로 편중시켜 요인의 수를 극도로 제한시키므로, 소표본의 원리가 권장되며[17], 일반적으로 40 ± 20명이 권고된다[23]. 자료수집 시기는 P 표본 역시 심층면담 대상자 선정에서처럼 동일한 이유로 제한을 두지 않았고, 심층면담 참여자 5명을 포함한 총 30명의 대상자들에게 퇴원 후 각각 최소 1일에서 최대 4개월인 시점에서 자료를 수집하였다.

4. Q 분류

Q 분류는 대상자에게 연구 참여에 동의를 구한 후, 대상자가 원하는 장소에서 편안한 분위기에서 분류할 수 있도록 하였다. P 표본에게 연구 목적과 카드분류방법에 대해 설명하고 Q 분류를 진행하였으며, Q 분류에 소요된 자료수집기간은 2020년 12월 27일부터 2021년 1월 22일까지였다.

Q 분류는 연구 대상자들이 Q 표본으로 선정된 진술문을 강제 분포시키는 Q 방법론의 원리[17]에 따라 시행하였다. Q 표본 45개를 하나씩 읽고 주관적인 의견의 중요도에 따라 긍정적 감정 또는 동의(+), 부정적 감정 또는 비동의(-), 중립(0)으로 분류하도록 하되, 각 항목들이 강제적으로 유사정상분포(forced quasi distribution)가 되도록 하였다. Q 분류 분포도는 각 ± 4점에 2개의 카드, ± 3점에 4개의 카드, ± 2점에 5개의 카드, ± 1점에 7개의 카드를 분류하도록 한 후, 나머지 8개의 카드는 중립으로 분류하고 0점으로 처리한다. Q 분포도는 유사정규분포를 이루며 왼쪽으로 진행할수록 강하게 동의하지 않음을, 오른쪽으로 진행할수록 강하게 동의함을 의미한다. 대상자가 직접 Q 표본을 하나씩 읽으며 주관적인 자신의 의견의 중요도에 따라 비동의, 중립, 동의로 분류하도록 하였다. 또한 분류가 끝난 후 Q 요인 해석 시 유용한 정보를 얻기 위해, P 표본들에게 동의, 비동의의 양극에 놓인 진술문에 대해 분류한 이유나 느낌 등에 대해 추가적으로 질문하였다.

5. 자료분석

P 표본이 분류한 45개의 Q 진술문들에 대해 각 P 표본이 동의 또는 동의하지 않은 수준에 따라 가장 동의하지 않은 항목에 1점을 시작으로 동의하지 않는 정도가 약할수록 1점을 더하며, 동의하는 정도가 가장 강한 경우 9점을 부여하였다. 이를 자료 파일에 입력한 후 PC-QUANL program을 통해 각 항목의 표준 점수(Z-score)와 주요 분석(principal component factor analysis)을 이용한 Q 요인분석을 실시하였다. 가장 이상적인 요인 수를 결정하기 위해 아이겐 값 1.0 이상을 기준으로, 요인의 수를 다양하게 입력시켜 산출된 결과 중 변량과 누적변량, 대상자의 격리입원에 대한 인식의 속성을 고려하여 가장 합리적인 Q 요인이라고 판단되는 유형을 선택하였다.

6. 윤리적 고려

강릉원주대학교 기관생명윤리심의위원회(GWNUIRB-2020-36-1,2,3)의 승인을 받은 후 자료수집을 하였다. 자료수집 전, Q 모집단 구성을 위한 심층면담 대상자와 P 표본들에게 연구 목적을 설명하고 서면동의를 얻었다. 또한 익명성과 비밀보장 등에 관한 윤리적 고려사항을 설명하고 참여를 원하지 않으면 언제든지 철회할 수 있음을 설명하여 자발적 참여를 보장하였으며, 연구 목적 이외의 다른 목적으로 사용되지 않음을 설명하였다.

연구 결과

1. Q 유형의 특성

P 표본을 축으로 하는 요인분석 결과, 코로나19에 감염된 대상자의 격리입원에 대한 인식은 5개 요인, 7개 유형으로 분류되었다. 최적의 요인 수는 eigen 값 1.0 이상을 기준으로 요인의 수를 다양하게 입력시켜 산출된 결과 중, 각 유형 간의 상관관계가 낮아 요인 간 독립적이며 고유하다고 볼 수 있는 것을 기준으로 결정한다[17]. 이에, 요인 수를 QUANL program에서 다양하게 입력하여 산출한 결과, 요인 수를 5개로 하였을 때 eigen 값이 1.0 이상이면서 각 유형 간의 상관관계가 낮아 요인마다 고유성이 인정될 수 있다고 판단하였다. 요인 5개는 전체 변량의 56.4%를 설명하였으며 요인 I 30.9%, 요인 II 8.7%, 요인 III 6.8%, 요인 IV 5.2%, 요인 V 4.8%로 나타났다. 분류 결과, 요인 I은 I 유형을, 요인 II는 II 유형을, 요인 III은 III 유형을 형성하였다. 요인 IV에서 IV 유형과 VI 유형, 요인 V에서 V유형과 VII 유형이 형성되었는데, 이것은 각 요인에 적재될 때 같은 요인에 분류된 참여자들의 동의 정도가 요인 IV에서 34.3%, 요인 V에서 31.7% 상반되었기 때문이다. 그러나 VII 유형은 대상자 수가 0명으로 유형별 분석에서 제외되었다[24].

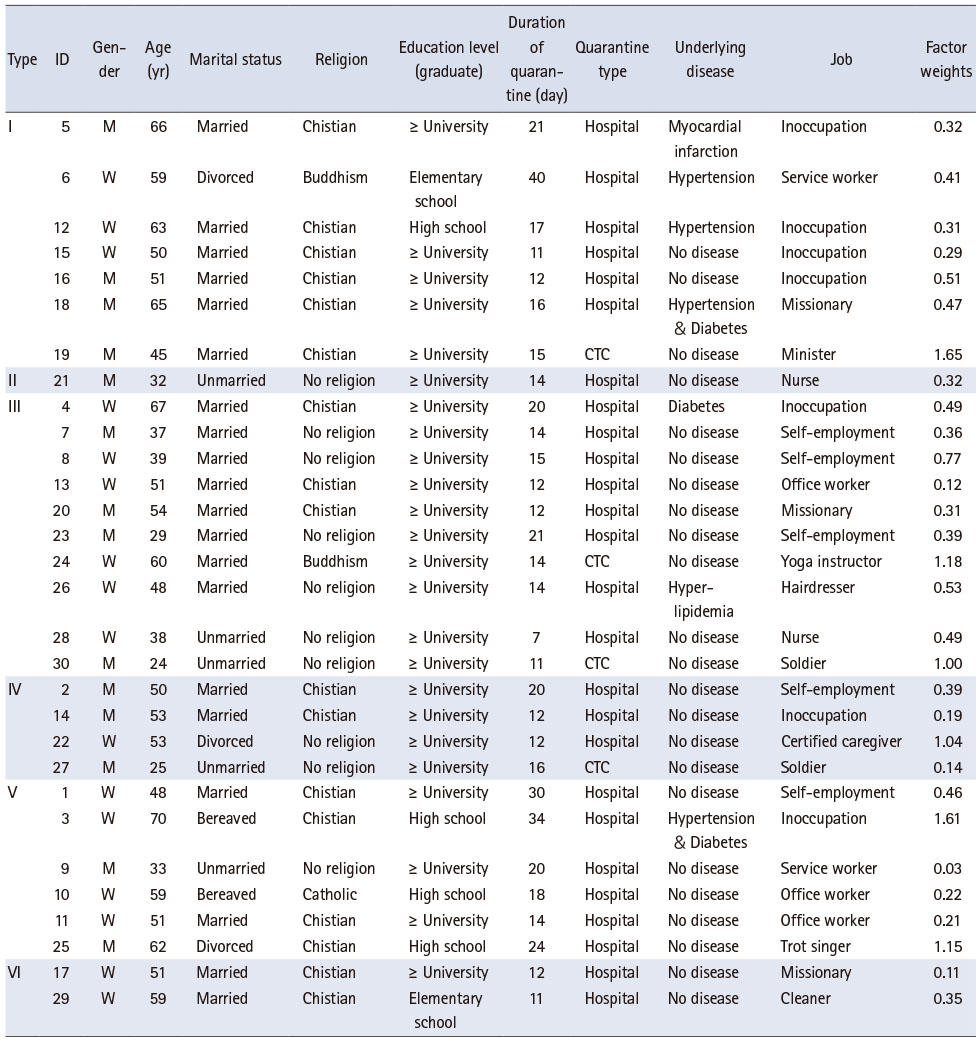

2. 유형별 참여자의 일반적 특성과 요인 가중치

유형별 참여자의 일반적 특성과 요인 가중치를 Table 1에 제시하였다. I 유형으로 분류된 참여자 총 7명 중 남자가 4명, 여자가 3명이며, 연령은 45세부터 66세까지 분포하였고, 기혼 6명, 이혼 1명이었다. 종교는 기독교 6명, 불교 1명이었고, 교육수준은 대졸 이상이 5명이었다. 격리입원일수는 최소 11일부터 최대 40일까지였으며, 격리입원장소는 병원이 6명, 생활치료센터가 1명이었다. 4명이 기저질환을 가지고 있었으며, 직업은 4명이 무직, 그 외 각각 목사, 선교사, 서비스업이었다. II 유형 참여자는 1명으로, 32세 대졸 남성이며 미혼인 간호사로 종교는 없었고, 14일 동안 병원에 격리입원하였다. III 유형 참여자는 총 10명으로 남성 4명, 여성 6명이었고 연령은 24세부터 67세까지였다. 결혼상태는 기혼 8명, 미혼 2명이었고, 종교는 종교 없음이 6명, 기독교 3명, 불교 1명이었으며, 교육수준은 10명 모두 대졸 이상이었다. 격리입원일수는 최소 7일부터 최대 21일까지였으며, 격리입원장소는 병원 8명, 생활치료센터 2명이었다. 2명이 기저질환이 있었으며, 자영업, 회사원, 선교사, 간호사, 미용사, 요가강사 등의 다양한 직업군을 보였다. IV 유형 참여자는 총 4명으로, 남성 3명, 여성 1명이며, 연령은 25세부터 53세까지였다. 기혼 2명, 미혼 1명, 이혼 1명이었고, 종교는 기독교 2명, 그 외는 종교가 없었으며, 4명 모두 대졸 이상의 교육수준을 보였다. 격리입원일수는 최소 12일부터 최대 20일까지였고 격리입원장소는 병원이 3명, 생활치료센터가 1명이었다. 4명 모두 기저질환이 없었으며, 직업은 자영업, 요양보호사, 군인 등으로 다양하였다. V 유형의 참여자는 총 6명으로, 남성 2명, 여성 4명이며, 연령은 33세부터 70세까지였다. 기혼 2명, 미혼 1명, 사별 2명, 이혼 1명이었으며, 종교는 기독교 4명, 천주교 1명, 종교 없음이 1명이었고, 교육수준은 고졸이 3명, 대졸 이상이 3명이었다. 격리입원일수는 최소 14일부터 최대 34일까지였고 격리입원장소는 6명 모두 병원이었다. 기저질환이 있는 참여자는 1명이었으며, 회사원, 서비스업 등의 직업군을 보였다. VI 유형 참여자는 총 2명으로 모두 여자이며, 연령은 각각 51세, 59세였다. 2명 모두 기혼이고, 종교는 기독교였으며, 교육수준은 대졸 이상이 1명, 초졸 1명이었다. 격리입원일수는 각각 12일, 11일이었고 격리입원장소는 2명 모두 병원이었다. 2명 모두 기저질환은 없으며 직업은 각각 선교사와 미화원이었다.

Table 1

Participants' Characteristics and Factor Weights by Types

3. 각 유형의 특성

1) I 유형: 수동적 수용형

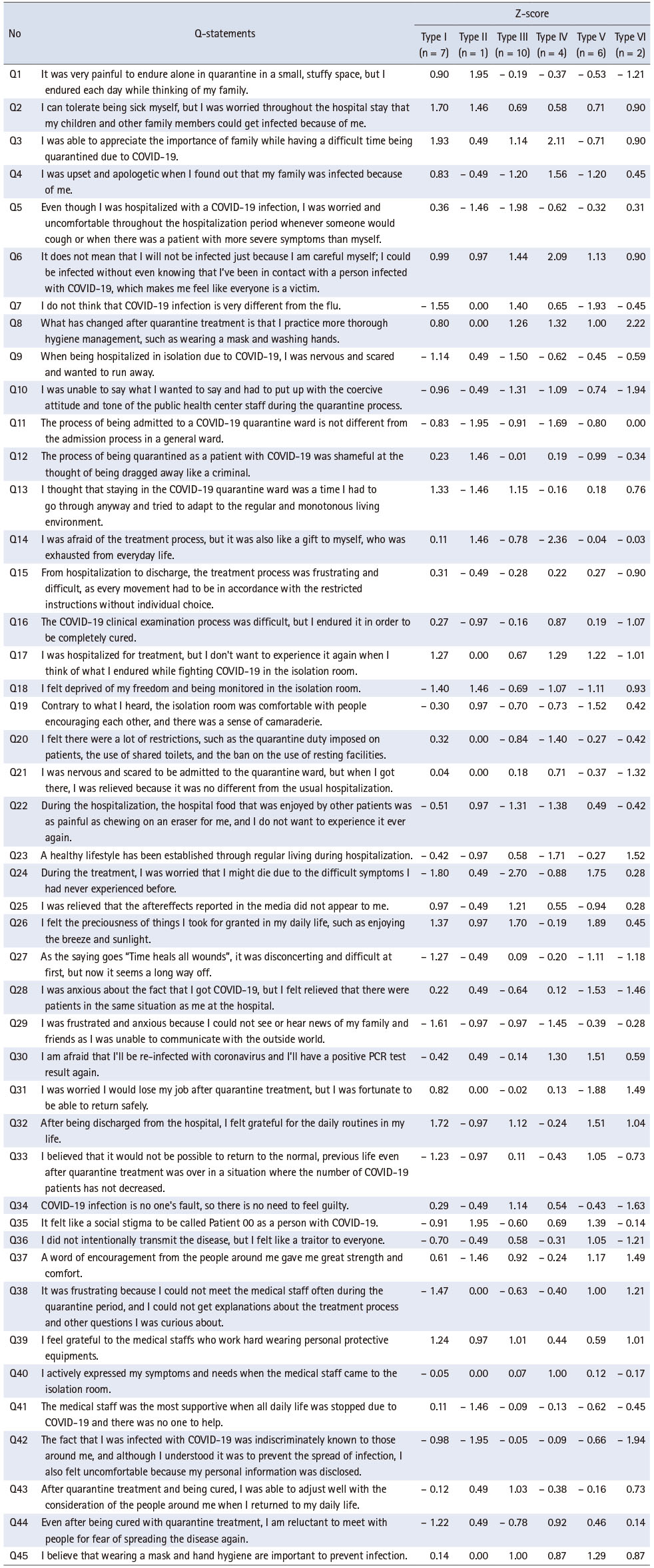

I 유형 참여자들이 가장 강하게 동의한 진술문은 Q3 ‘코로나19로 인해 격리되어 힘든 시간을 보내면서 가족의 소중함을 느낄 수 있었다’ (Z = 1.93)이고, 다음으로 Q32 ‘퇴원 후 내 삶 속의 일상들이 감사하게 느껴졌다’ (Z = 1.72), Q2 ‘내가 아픈 것은 참을 수 있지만, 아이들이나 다른 가족들이 나로 인해 감염되지는 않을까 입원기간 내내 걱정되었다’ (Z = 1.70) 순으로 나타났다. 가장 동의하지 않은 항목으로는 Q24 ‘치료받는 동안, 전에는 미처 겪어보지 못한 증상들 때문에 너무 힘들어서 이대로 죽는게 아닐까 걱정되었다’ (Z = - 1.80), Q29 ‘가족들을 만날 수 없고 외부와의 연락이 어려워 가족들과 주변에 대한 소식을 몰라 답답하고 불안했다’ (Z = - 1.61), Q7 ‘코로나19 감염이라고 해서 독감과 크게 다르다고 생각하지 않는다’ (Z = - 1.55) 순으로 나타났다(Table 2).

Table 2

Q-Statements and Z-scores according to Types of Perception toward Quarantine Measures among Participants (N = 30)

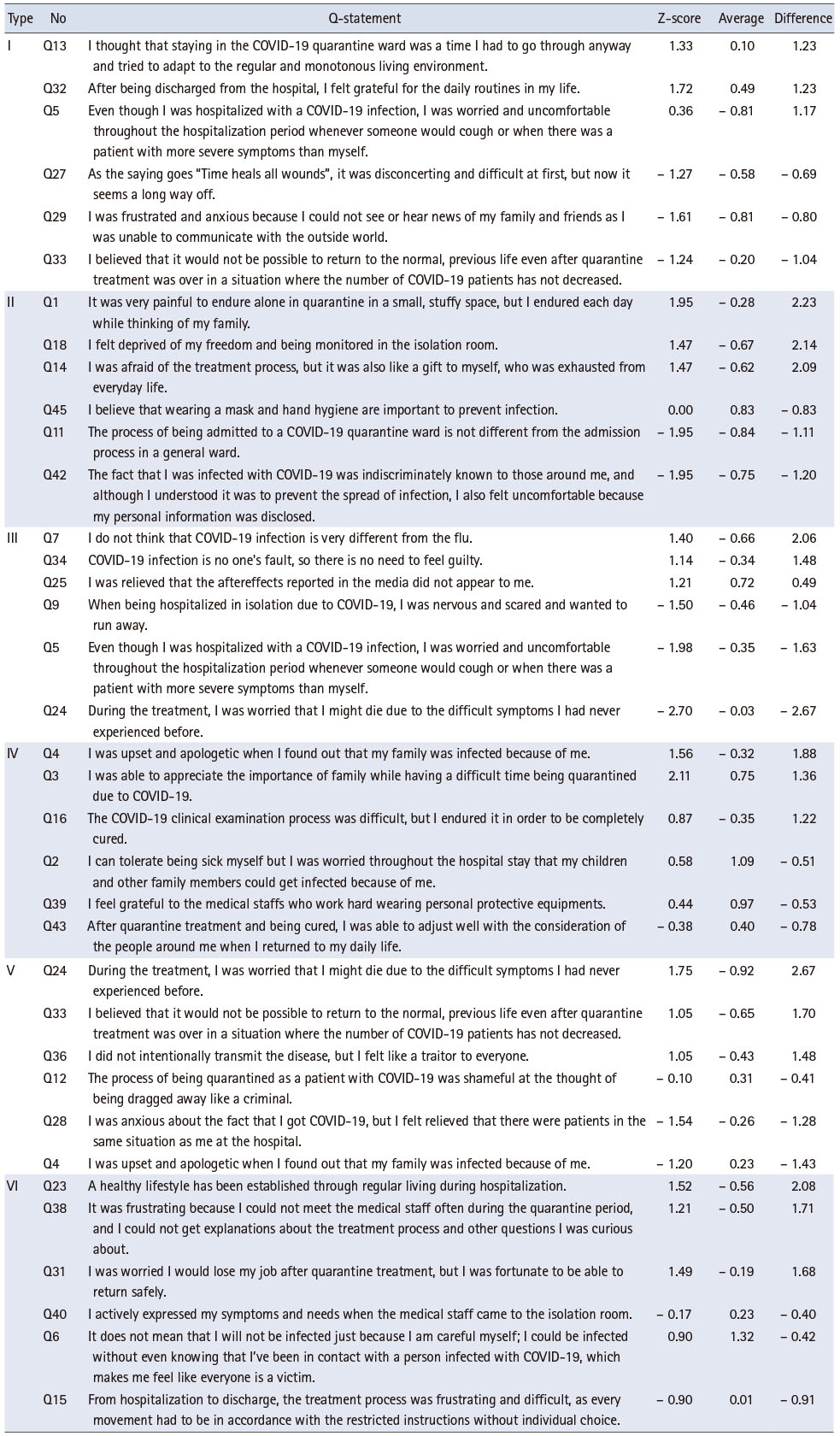

I 유형 참여자들이 타 유형에 비하여 더 높게 동의한 진술문은 Q13 ‘코로나19 격리병동에서의 생활은 어차피 겪어야 할 시간이라고 생각하고 규칙적이고 단조로운 생활환경에 적응하려고 노력했다’ (Z diff = 1.23)와 Q32 ‘퇴원 후 내 삶 속의 일상들이 감사하게 느껴졌다’ (Z diff = 1.23)였고, 다음으로 Q5 ‘코로나19 감염으로 입원했더라도 다른 환자가 기침하면 나도 모르게 고개를 돌리는 등 나보다 증상이 심한 환자가 더 신경 쓰여 입원 기간 내내 불편했다’ (Z diff = 1.17) 순이었다. 반면, 다른 유형에 비해 낮게 동의한 진술문은 Q33 ‘격리치료가 끝나도 코로나19 환자가 줄지 않는 상황에서 이전의 생활로 돌아갈 수 없을 것 같다는 생각을 했다’ (Z diff = - 1.04)였고, 다음으로 Q29 ‘가족들을 만날 수 없고 외부와의 연락이 어려워 가족들과 주변에 대한 소식을 몰라 답답하고 불안했다’ (Z diff = - 0.80), Q27 ‘시간이 약이다’라는 말이 있듯이 처음엔 당황스럽고 힘들었지만 이젠 먼 이야기가 되어버렸다’ (Z diff = - 0.69) 순이었다(Table 3).

Table 3

Top 3 Q-Statements with Large Positive and Negative Differences in Z-Score for Each Type (N = 30)

I 유형 중, 요인 가중치가 가장 높은 19번 참여자는 45세 남성이며 기혼인 목사로서 생활치료센터에서 15일간 격리입원되었던 참여자로 “바쁜 일상에서의 삶도 좋지만, 어쩔 수 없는 상황이기도 했고, ...중략... 코로나는 치료제도 없고 걸리면 주위 사람들까지 위험하니까 하기 싫어도 안 할 수도 없잖아요...”라고 진술하였다. 두 번째로 요인 가중치가 높은 16번 참여자는 51세 무직인 남성으로 기혼이며 병원에서 12일간 격리입원하였던 참여자로 “집에서 딱히 할 일도 없었는데, 병원이라서 무서워했는데 와 보니 시간 맞춰서 식사도 주고 복도에서 운동도 할 수 있어서 편안히 치료받을 수 있었어요. ...중략... 병원에서 시키는 대로 치료받고 지시에 따르면 별다른 후유증 없이 지낼 수 있겠죠?”라고 진술하였다.

I 유형 참여자들은 격리입원동안 평소에 생각하지 못했던 가족과 일상의 소중함을 느끼고, 격리입원을 어차피 겪어야 하는 상황으로 인정하고, 수동적이기는 하나 의료진의 지시, 치료과정 등을 수용하고 협조하려는 모습을 보였다. 이에, I 유형을 ‘수동적 수용형’으로 명명하였다.

2) II 유형: 사회적 낙인 인식형

II 유형 참여자가 가장 긍정적으로 동의한 진술문들은 Q1 ‘좁고 답답한 공간에서 격리되어 혼자 버티는 건 너무 괴로웠지만, 가족들을 생각하면서 하루하루를 버텼다’ (Z = 1.95)와 Q35 ‘코로나19 확진자로 00번 환자라고 불리는 게 사회적 낙인 같은 느낌이 들었다’ (Z = 1.95)였으며, 다음으로 Q12 ‘코로나19 감염환자로 격리되는 과정은 마치 죄인처럼 끌려간다는 생각에 수치스러웠다’ (Z = 1.46) 순으로 나타났다. 가장 동의하지 않은 항목들은 Q11 ‘코로나19 격리병동에 입원하는 과정은 일반 병동 입원 절차와 다르지 않다’ (Z = - 1.95)와 Q42 ‘내가 코로나19 감염자라는 사실이 주위에 무분별하게 알려져, 한편으로는 감염전파 방지를 위해 이해가 되면서도 개인정보가 공개되어 불쾌감을 느꼈다’ (Z = - 1.95)였으며, 다음으로 Q5 ‘코로나19 감염으로 입원했더라도 다른 환자가 기침하면 나도 모르게 고개를 돌리는 등 나보다 증상이 심한 환자가 더 신경 쓰여 입원 기간 내내 불편했다’ (Z = - 1.46) 순이었다(Table 2).

II 유형이 타 유형에 비해 더 높게 동의한 진술문은 Q1 ‘좁고 답답한 공간에서 격리되어 혼자 버티는 건 너무 괴로웠지만, 가족들을 생각하면서 하루하루를 버텼다’ (Z diff = 2.23), Q18 ‘격리치료실은 자유를 박탈당하고 감시당하는 것 같았다’ (Z diff = 2.14), Q14 ‘치료과정이 두려웠지만, 일상에서 지쳐 힘들었던 나 자신에게 선물 같은 시간이었다’ (Z diff = 2.09) 순이었다. 반면 타 유형에 비해 낮게 동의한 진술문은 Q42 ‘내가 코로나19 감염자라는 사실이 주위에 무분별하게 알려져 한편으로는 감염전파 방지를 위해 이해가 되면서도 개인정보가 공개되어 불쾌감을 느꼈다’ (Z diff = - 1.20), Q11 ‘코로나19 격리병동에 입원하는 과정은 일반 병동 입원 절차와 다르지 않다’ (Z diff = - 1.11)순이었다(Table 3).

II 유형 참여자는 면담 과정에서 “내가 의료진으로 감염 관리에 대한 수칙을 철저하게 지켰음에도 감염이 되었다는 사실이 무척 견디기 힘들고.... 낙인 그리고 수치심을 느꼈어요.... 감염 방지를 위해 정보가 공개되어서 모두가 조심할 수 있도록 해야 한다는 것을 알기에 수긍하지만, 죄인 같은 느낌과 계속 사람들이 쳐다보는 것 같아요....”라고 진술하였다.

요약하면, II 유형은 감염관리를 철저히 했음에도 감염되어 격리입원한 것에 수치심을 느끼고, 격리입원과정을 자유가 박탈되고 감시당하는 것처럼 인식하였다. 또한, 정보공개로 인한 낙인과 소문으로 인한 걱정을 하면서도 가족과 주변에 전파되지 않은 것을 그나마 다행으로 여기고 격리입원 동안 스스로를 챙기며 견뎌나갔다. 따라서, II 유형을 ‘사회적 낙인 인식형’으로 명명하였다.

3) III 유형: 현실 자각을 통한 일상 감사형

III 유형의 참여자들이 긍정적으로 동의한 진술문은 Q26 ‘바람을 쐬고 햇볕을 받는 등 일상생활 속에서 당연하게 누려왔던 것들의 소중함을 느꼈다’ (Z = 1.70), Q6 ‘나만 조심한다고 해서 코로나19에 걸리지 않는 게 아니고, 확진자와 접촉한 줄도 모르게 감염이 되니 모두가 피해자라는 생각이 든다’ (Z = 1.44), Q7 ‘코로나19 감염이라고 해서 독감과 크게 다르다고 생각하지 않는다’ (Z = 1.40) 순으로 나타났다. 가장 동의하지 않은 항목으로는 Q24 ‘치료받는 동안, 전에는 미처 겪어보지 못한 증상들 때문에 너무 힘들어서 이대로 죽는 게 아닐까 걱정되었다’ (Z = - 2.70), Q5 ‘코로나19 감염으로 입원했더라도 다른 환자가 기침하면 나도 모르게 고개를 돌리는 등 나보다 증상이 심한 환자가 더 신경쓰여 입원기간 내내 불편했다’ (Z = - 1.98), Q9 ‘코로나19로 격리입원 될 때 긴장되고 무서워 어디론가 도망가고 싶었다’ (Z = - 1.50) 순으로 나타났다(Table 2).

III 유형이 타 유형에 비해 높게 동의한 진술문은 Q7 ‘코로나19 감염이라고 해서 독감과 크게 다르다고 생각하지 않는다’ (Z diff = 2.06), Q34 ‘코로나19 감염은 그 누구의 잘못이 아니므로 죄인이라는 생각을 가질 필요가 없다’ (Z diff = 1.48), Q25 ‘언론에서 보도하는 후유증이 나에게는 나타나지 않아 안심되었다’ (Z diff = 0.49) 등이었다. 타 유형에 비해 낮게 동의한 진술문은 Q24 ‘치료받는 동안 전에는 미처 겪어보지 못한 증상들 때문에 너무 힘들어서 이대로 죽는 게 아닐까 걱정되었다’ (Z diff = - 2.67), Q5 ‘코로나19 감염으로 입원했더라도 다른 환자가 기침하면 나도 모르게 고개를 돌리는 등 나보다 증상이 심한 환자가 더 신경쓰여 입원 기간 내내 불편했다’ (Z diff = - 1.63), Q9 ‘코로나19로 격리입원 될 때 긴장되고 무서워 어디론가 도망가고 싶었다’ (Z diff = - 1.04) 순이었다(Table 3).

III 유형 중, 요인 가중치가 가장 높은 24번 참여자는 60세 여성인 요가강사로서, 모임 후 감염되어 생활치료센터에 14일간 격리입원하였다. 이 참여자는 면담에서 “평소에도 건강관리에 신경을 많이 쓰고 주의했는데 감염되었네요. 사실 독감과 별로 다르지 않다고 대수롭지 않고 나한테 이런 일이 일어날 줄 몰랐어요. 그래도 갑자기 입원해서 당황스러운데 저의 치료를 위해 노력해 주시는 의료진과 주변 사람들의 도움이 컸어요. 아주 사소한 일상에 대해서도 큰 감사를 할 수 있었던 거 같아요. 이제 건강을 위해 타로점이나 사주를 보러 갈 게 아니라 자주 손 씻고 마스크 잘하고 해야지 되겠어요.”라고 진술하였다. 두 번째로 요인 가중치가 높은 30번 참여자는 24세 남성인 군인으로, 생활치료센터에 11일간 격리입원하였다. 이 참여자는 면담에서 “뉴스에서 보는 일들이 남의 일인 줄로만 알았는데 나에게도 이런 일이 생겼네요.... 부대 안에서 지시하는 대로 손도 잘 씻고 마스크도 잘 쓰고 다니면서 조심했는데.... 어디서 걸렸는지 모르겠지만.... 아마도 손 씻기나 개인위생을 더 정확하게 해야 하지 않을까 싶어요.... 군에서도 단체 생활을 하다 보니 나 혼자만이 아닌 다른 부대원들도 더 철저하게 해야 한다고 알려 주려구요....”라고 진술하였다.

상기 내용을 요약하면, III 유형은 코로나19를 일반 독감과 다르지 않다고 생각하는 등 감염병에 대한 인식수준이 높지 않고, 심각성을 크게 느끼지 못한 상태에서 자신도 모르게 감염된 특성이 있었고, 감염증상과 신체적 불편감도 비교적 경미한 수준이었다. 그러나, 격리입원하여 비로소 자신의 현실을 자각하게 되면서 감염관리의 중요성을 깨닫게 되었고, 입원 전까지는 알지 못했던 일상이 주는 고마움을 느끼게 된 유형이다. 이에, III 유형을 ‘현실 자각을 통한 일상 감사형’으로 명명하였다.

4) IV 유형: 억울함 인식형

IV 유형의 참여자들이 긍정적으로 동의한 진술문은 Q3 ‘코로나19로 인해 격리되어 힘든 시간을 보내면서 가족의 소중함을 느낄 수 있었다’ (Z = 2.11), Q6 ‘나만 조심한다고 해서 코로나19에 걸리지 않는 게 아니고, 확진자와 접촉한 줄도 모르게 감염이 되니 모두가 피해자라는 생각이 든다’ (Z = 2.09), Q4 ‘나로 인해 가족에게 전염되었다는 사실을 알고 속상하고 미안했다’ (Z = 1.56) 순으로 나타났다. 가장 동의하지 않은 진술문으로는 Q14 ‘치료과정이 두려웠지만, 일상에서 지쳐 힘들었던 나 자신에게 선물 같은 시간이었다’ (Z = - 2.36), Q23 ‘입원으로 인한 규칙적인 생활로 건강한 생활습관이 생겼다’ (Z = - 1.71), Q11 ‘코로나19 격리병동에 입원하는 과정은 일반 병동 입원 절차와 다르지 않다’ (Z = - 1.69) 순으로 나타났다(Table 2).

IV 유형이 타 유형에 비해 높게 동의한 진술문은 Q4 ‘나로 인해 가족에게 전염되었다는 사실을 알고 속상하고 미안했다’ (Z diff = 1.88), Q3 ‘코로나19로 인해 격리되어 힘든 시간을 보내면서 가족의 소중함을 느낄 수 있었다’ (Z diff = 1.36), Q16 ‘코로나19 검사과정이 힘들었지만, 완치 판정을 위해 참고 견뎠다’ (Z diff = 1.22) 등이었다. 타 유형에 비해 낮게 동의한 진술문은 Q43 ‘격리치료 후 완치 판정을 받고 다시 일상으로 돌아갔을 때 주변의 배려로 잘 적응할 수 있었다’ (Z diff = - 0.78), Q39 ‘방호복을 입고 힘들게 일하는 의료진들에게 고맙다는 생각이 든다’ (Z diff = - 0.53) 순이었다(Table 3).

IV 유형의 요인 가중치가 가장 높은 22번 참여자는 53세 대졸 여성으로 요양보호사이며, 병원에서 12일간 격리입원하였다. 이 참여자는 면담에서 “나는 직업이 아픈 사람들을 만나기 때문에 마스크를 착용했는데도 감염이 되어 억울해요.... 괜히 나 때문에 가족들도 양성 결과가 나올까 봐 걱정이예요.... 이제 한동안은 친구들도 못 만나고.... 입원 중에도 답답하겠지만 얼른 낫고 식구들이랑 친구 만나려면 참고 견뎌서 나아서 나가야죠.”라고 진술하였다. 요인 가중치가 두 번째로 높은 2번 참여자는 50세 대졸 남성이며 자영업자이고 병원에서 20일간 격리입원하였다. 이 참여자는 면담에서 “코로나19로 입원하여 겪는 치료는 어쩔 수 없이 지켜야 하고 당연히 지켜야 할 규칙이라고 생각하지만.... 그 시간은 힘들고 또다시 겪고 싶지는 않아요....”라고 진술하였다.

이상의 내용을 요약하면, IV 유형은 평소 자기 나름대로 감염관리를 위해 신경을 써왔음에도 감염된 것에 억울함과 피해의식을 느낌과 동시에 자신으로 인해 가족들이 감염된 것에 대한 죄책감과 속상함 또는 자신으로 인해 가족들이 감염될까 봐 걱정하는 마음이 크다. 또한, 격리입원생활을 다시는 경험하고 싶지않을 정도로 어렵고 힘들게 인식하였다. 따라서, IV 유형을 ‘억울함 인식형’으로 명명하였다.

5) V 유형: 두려움 인식형.

V 유형의 참여자들이 긍정적으로 동의한 진술문은 Q26 ‘바람을 쐬고 햇볕을 받는 등 일상생활 속에서 당연하게 누려왔던 것들의 소중함을 느꼈다’ (Z = 1.89), Q24 ‘치료받는 동안 전에는 미처 겪어보지 못한 증상들 때문에 너무 힘들어서 이대로 죽는게 아닐까 걱정되었다’ (Z = 1.75), Q30 ‘코로나19가 재발되어 다시 양성반응이 나올까 봐 두렵다’ (Z = 1.51) 순으로 나타났고, 가장 동의하지 않은 진술문은 Q7 ‘코로나19 감염이라고 해서 독감과 크게 다르다고 생각하지 않는다’ (Z = - 1.93), Q31 ‘격리치료 후 직장을 잃게 될까 봐 걱정했는데 무사히 복귀할 수 있어서 다행이다’ (Z = - 1.88), Q28 ‘코로나19에 걸린 사실에 불안하기도 했지만, 병원에 나와 같은 처지의 환자들이 함께 있다는 사실에 안도감을 느꼈다’ (Z = - 1.53) 순으로 나타났다(Table 2).

V 유형이 타 유형에 비해 높게 동의한 진술문은 Q24 ‘치료받는 동안, 전에는 미처 겪어보지 못한 증상들 때문에 너무 힘들어서 이대로 죽는 게 아닐까 걱정되었다’ (Z diff = 2.67), Q33 ‘격리치료가 끝나도 코로나19 환자가 줄지 않는 상황에서 이전의 생활로 돌아갈 수 없을 것 같다는 생각을 했다’ (Z diff = 1.70), Q36 ‘코로나19를 일부러 옮기지 않았는데 모두에게 역적이 된듯한 생각이 들었다’ (Z diff = 1.48) 순이었다. 타 유형에 비해 낮게 동의한 진술문은 Q4 ‘나로 인해 가족에게 전염되었다는 사실을 알고 속상하고 미안했다’ (Z diff = - 1.43), Q28 ‘코로나19에 걸린 사실에 불안하기도 했지만, 병원에 나와 같은 처지의 환자들이 함께 있다는 사실에 안도감을 느꼈다’ (Z diff = - 1.28). Q12 ‘코로나19 감염환자로 격리되는 과정은 마치 죄인처럼 끌려간다는 생각에 수치스러웠다’ (Z diff = - 0.41) 순이었다(Table 3).

V 유형의 요인 가중치가 가장 높은 3번 참여자는 70세의 사별한 여성으로, 기저질환을 가지고 있었으며 격리입원일수가 34일로 V 유형 참여자들 중 가장 오랜 격리치료기간을 거쳤다. 이 참여자는 면담에서 “펜션에 갈 때 혹시 모를까 봐 조심했는데, 가족 전체가 감염되었다는 것이 믿어지지 않아요.... 입원치료 받는 동안 내가 여기서 나가지 못하면 어떡하나... 너무 무서웠고 가족들이 너무 보고 싶었어요.... 퇴원해서 바로 차를 타고 아무도 없는 곳에 가서 공기를 마시니 ‘내가 살아 있구나’ 했어요.”라고 진술하였다. 요인 가중치가 두 번째로 높은 25번 참여자는 62세의 트로트 가수로 24일간 병원에 격리입원하였다. 이 참여자는 면담에서 “나중에 합병증으로 목소리가 변하고 안 나와서 노래를 못하게 될까 봐 걱정이 되었어요. 다른 사람들은 퇴원하는데 나는 계속 양성이 나와서 퇴원도 못하고 일도 못하고 계속 병원에 갇혀 있을까 봐 무서웠어요...”라고 진술하였다.

V 유형은 참여자들이 생명의 위협을 나타내는 심각한 신체 증상을 경험하고, 이로 인해 격리기간도 길어지는 등 코로나19로 인한 감염 중증도가 높은 상태에 있으면서 죽음에 대한 두려움을 크게 느끼고, 코로나19가 독감과는 확실히 다른 무서운 전염병임이 각인되었다는 특성이 있다. 또한, 코로나19가 완치되지 않으면 어떻게 하나라는 생각과 완치되더라도 재감염이 되지 않을까 하는 두려움을 가지게 되었고, 코로나19로 인해 일상의 많은 부분을 잃었다는 부정적 인식 특성을 보인다. 따라서 유형 V는 ‘두려움 인식형’으로 명명하였다.

6) VI 유형: 긍정적 의미 부여형

VI 유형에서 긍정적으로 동의한 진술문은 Q8 ‘격리치료 후 달라진 점은 마스크 착용, 손 씻기와 같은 위생관리를 더 철저히 한다는 것이다’ (Z = 2.22), Q23 ‘입원으로 인한 규칙적인 생활로 건강한 생활습관이 생겼다’ (Z = 1.52), Q31 ‘격리치료 후 직장을 잃게 될까 봐 걱정했는데, 무사히 복귀할 수 있어서 다행이다’ (Z = 1.49) 순으로 나타났다. 가장 동의하지 않은 항목으로는 Q10 ‘격리과정에서 경험한 보건소 직원의 강압적인 태도와 말투에 하고 싶은 말도 못 하고 참아야 했다’ (Z = - 1.94), Q34 ‘코로나19 감염은 그 누구의 잘못이 아니므로 죄인이라는 생각을 가질 필요가 없다’ (Z = - 1.63) 순으로 나타났다(Table 2).

VI 유형이 타 유형에 비해 높게 동의한 진술문은 Q23 ‘입원으로 인한 규칙적인 생활로 건강한 생활습관이 생겼다’ (Z diff = 2.08), Q38 ‘격리입원동안 의료진을 자주 만날 수 없고 치료과정 등 궁금한 것에 대한 설명을 속 시원하게 들을 수 없어 답답했다’ (Z diff = 1.71), Q31 ‘격리치료 후 직장을 잃게 될까봐 걱정했는데 무사히 복귀할 수 있어서 다행이다’ (Z diff = 1.68) 순으로 나타났다. 반면 타 유형에 비해 낮게 동의한 진술문들은 Q15 ‘입원부터 퇴원까지 개인 선택의 여지 없이 일일이 제한된 지시대로 움직여야 하는 치료과정이 답답하고 힘들었다’ (Z diff = - 0.91), Q6 ‘나만 조심한다고 해서 코로나19에 걸리지 않는 게 아니고 확진자와 접촉한 줄도 모르게 감염이 되니 모두가 피해자라는 생각이 든다’ (Z diff = - 0.42) 순이었다(Table 3).

VI 유형의 요인 가중치가 가장 높은 29번 참여자는 59세 기혼 여성으로 교육수준은 초졸이며, 기저질환은 없었고, 병원 내 미화원이라는 직업을 가지고 있었다. 직장에서 감염되었음에도 치료 후 다시 직장으로 복귀할 수 있음과 입원 기간에 보여준 동료들의 관심에 감사하였고, 복귀 후 감염예방을 위해 스스로 감염 수칙을 지켰다. 이 참여자는 면담에서 “근무하던 직장에서 확진자가 나와 감염될까 봐 두려워 직장을 그만두었지만, 막상 감염되고 보니 다시 ‘일을 할 수 있을까’, ‘언제나 음성이 나올까’ 하는 걱정이 많았는데, 격리기간도 짧고 음성이 빨리 나와서 이렇게 일할 수 있어서 다행입니다. ...중략... 의사나 간호사들이나 다들 바쁜 데 치료해주셔서 감사하지만, (생활치료)센터에서 별로 설명도 없이 나가라고 해서 나왔는데, 그 다음 뭘 해야 하는지 모르겠구, 격리를 하지 않아도 되는 건지....설명을 자세히 해주면 좋겠어요. 안 되면 내가 스스로 물어보고 확인해서 해결해야죠”라고 진술하였다. 요인 가중치가 두 번째로 높은 17번 참여자는 51세 기혼 남성으로 대졸 이상이며 12일 동안 병원에 격리입원되었다. 이 참여자는 면담에서 “모임이 참여하는 게 걱정이 되면서도 나는 괜찮을 거라 믿었는데.... 막상 걸리니 겁이 나네요. 주님께 늘 기도하면서 병원 지시에 따라 치료받았더니 2주도 안 되어서 퇴원하게 되었어요. 다른 사람보다 빨리 나은 거죠. 의료진들도 너무 힘들게 일하고 고생하시더라구요. 업무가 너무 많아 힘들어 보였어요.... 저라도 지시에 잘 따라야죠”라고 진술하였다.

상기 내용을 요약하면, VI 유형은 격리입원과정에서 감염 전파 방지를 위해서 어느 정도의 개인정보 공개는 감수해야 한다고 인식하고, 주변의 격려와 지지에 감사함을 느끼고 있다. 비록 치료과정에 대한 의료진의 설명이 부족하여 불만이 있었으나 의료진의 과다한 업무 때문임을 이해한다. 즉, 격리입원상황이 만족스럽지는 않으나 규칙적인 생활의 기회로 인식하는 것처럼 의식적으로 긍정적 의미를 부여하려고 노력하며 원하는 일상과 직장으로의 복귀를 위해 의료진의 지시와 치료에 적극적으로 협조하고 참여하려는 인식을 보인다. 이에, 유형 VI은 ‘긍정적 의미 부여형’으로 명명하였다.

마지막으로, 모든 유형들에서 일치를 보인 항목은 '방호복을 입고 힘들게 일하는 의료진들에게 고맙다는 생각이 든다(Z = 0.88)로 나타났다.

논의

본 연구는 코로나19로 격리입원치료 경험이 있는 대상자의 격리치료에 대한 인식과 그 특성을 Q 방법론을 적용하여 파악하고자 시도되었다. 그 결과, 코로나19 격리치료에 대한 인식 유형은 총 6가지 유형으로 분류되었다.

I 유형인 ‘수동적 수용형’은 격리입원을 어차피 겪어야 하는 상황으로 받아들이고 인정하는 특성을 보였다. 이것은 참여자들이 경험하는 격리의 부정적인 심리효과를 최소화하기 위한 대처 전략으로 설명될 수 있으며, 격리상황에서 자신보다 더 위중한 환자들을 보면서 자신의 상황을 감사하게 여기고 혼자만의 시간을 긍정적으로 인식하고 성찰하게 되었다는 연구 결과[25]와 유사하다. 또한, I 유형은 비록 수동적이지만 격리입원상황을 수용하며 식사와 운동 등 자신의 일과표를 정하여 생활하고 의료진의 지시와 치료과정에 따르는 특성을 보였다. 감염병 스트레스 마음돌봄 안내서[26]에 따르면, 격리되었을 때 계획을 세워 일정한 시간에 식사, 수면과 휴식, 가벼운 실내 운동을 하는 것이 매우 중요한 정신건강 대처 전략임을 강조하고 있다. 이를 근거로, I 유형의 대상자들을 위해 힘든 격리상황 속에서도 자신의 스트레스를 최소화하고 정해진 치료와 규칙적인 일과를 소화하는 것에 대한 긍정적 피드백을 지속적으로 제공하고 강화할 필요가 있다.

II 유형인 ‘사회적 낙인 인식형’은 해당되는 참여자가 1명으로, 간호사로서 감염관리를 철저히 했음에도 감염된 것에 스스로에 대한 수치심을 가지고 있었다. 의료인이 사회적 낙인의 고위험집단이라는 것은 질병관리청[27], WHO [28]도 공개적으로 제시하고 있고, 코로나19 환자 간호에 참여한 간호사들의 사회적 낙인 인식수준을 조사한 국내 연구 결과[29]를 통해서도 입증된 바 있다. 사회적 낙인은 신종 감염병 유행 시 격리자와 가족의 정신건강에 지속적으로 부정적 영향을 미치는 심각한 문제이다[15]. 따라서 정부차원에서 사회적 낙인을 유발하는 요인을 파악하고, 확진자에 대한 차별이 발생하지 않도록 지역사회, 언론을 대상으로 불필요한 노출을 막고 사회적 인식 개선을 위해 노력해 나가야 한다. 방역당국과 의료기관에서는 방역과 치료과정에서 코로나19 격리자에 대한 사회적 낙인 사정을 통해 취약성을 적극적으로 고려하고 지원하는 것을 포함한 인권 존중을 정신건강 문제의 중요한 예방수단으로 간주하는 것이 필요하다[12, 28, 29]. 또한, 의료진들이 이 유형의 대상자들과 소통할 때, 환자에게 책임을 전가하는 언어 사용을 자제하고 힘든 시간을 잘 견디고 있다는 격려와 위로의 메시지를 전달하고 지지할 필요가 있다[30].

III 유형인 ‘현실 자각을 통한 일상 감사형’의 참여자들이 보인 격리입원 전 코로나19에 대한 인식은 사람들이 신종 감염병 위험에 대해 다른 사람이나 집단을 걱정하고 비난하면서도 정작 자신은 건강하기 때문에 감염 위험성을 낮게 평가한 선행연구 결과[31]와 유사하였다. 즉, 자신이 직면한 위험을 과소평가한 낙관적 편견 상태[31]라고 볼 수 있다. 또한, III 유형 참여자들은 비교적 경미한 감염증상을 경험하여 코로나19에 감염된 줄 몰랐던 특성이 있다. 이는 Shaban 등[25]의 연구에서 참여자들이 경미한 증상 때문에 일반 감기로 생각하고 코로나19에 감염되었다는 인식을 하지 못했다고 하면서, 미디어에서 심각하다고 알려진 코로나19의 임상적 특성과 참여자들의 실제 경험과의 불일치성을 보고한 것과 유사한 결과다. III 유형 참여자들은 격리입원을 감염병에 대한 인식이 증가하면서 격리입원하기 전까지는 알지 못했던 일상이 주는 고마움을 느끼는 동시에, 감염관리의 중요성을 깨닫고 위생관리를 철저히 하게 된 계기로 인식했다는 특성을 보였다. 이것은 코로나19 확진 사례를 직·간접적으로 경험한 사람들이 자신이나 가족의 감염 위험을 더 크게 인식하며, 실제 예방행위 실천을 강화한 것으로 나타난 연구[31], 코로나19 감염환자들이 격리입원 경험이 퇴원 이후 건강과 면역 증진을 위해 개인위생을 포함한 생활습관을 변화시켜야겠다는 의지로 이어졌다고 표현한 연구[25]와 일치한다. 일반적으로, 감염병 관련 예방조치를 취하고 감염병의 대유행을 통제하기 위한 주요 요소로서, 인지된 감수성(질병에 걸리고 상태가 나빠지는 경향), 인지된 심각성(질병의 심각성), 인지된 효과(제안된 예방법의 효과)가 널리 받아들여지고 있다[32]. 이를 근거로, III 유형 대상자들의 지속적인 감염예방수칙 준수와 건강증진을 위해 감염병에 대한 인지된 심각성과 인지된 효과를 고려한 전략을 수립하고 적용할 필요가 있겠다. 예로, 정부와 전문가집단의 주도로 전형적인 호흡기 증상 뿐만 아니라 경미한 증상 또는 무증상의 감염전파 가능성과 가족과 같은 공동체 차원의 감염전파 위험성에 대한 인식을 활용한 예방행위 촉진메시지를 확산시키고[25], 마스크 쓰기, 손 씻기, 사람 많은 곳 피하기와 같은 감염예방행위의 효과를 세대별로 접근이 쉬운 다양한 의사소통채널을 통해 적극 홍보하는 것 등을 들 수 있다[32].

IV 유형은 ‘억울함 인식형’으로 참여자들이 억울함과 피해의식과 함께 가족에게 감염을 전파한 데 대한 죄책감과 걱정하는 마음을 가지고 있었다. 이것은 선행연구[25]에서 예방수칙을 잘 지켰던 참여자의 경우, 자신이 코로나19에 감염되었다는 소식을 믿기 어려워했고, 대다수의 격리환자가 타인, 특히 가족과 친구를 감염시킨 것에 대한 죄책감을 가지거나 전파시킬 것을 우려한 것과 일치한다. 죄책감은 특정한 행동에 대한 자기비판을 수반하고 타인에 대한 자신의 영향을 걱정하며 다른 사람의 입장을 생각하는 ‘공감’과도 연관되는 감정으로, 고백과 사과와 같은 전향적 행동을 유도하여 결과적으로 대인관계에 이익을 주기 때문에 순응적이고 건설적인 것으로 여겨질 수 있다[33]. 그러나, 죄책감은 개인이 통제할 수 없는 상황에 대해 과한 책임감을 느끼거나 행동에 대한 배상이 불가능할 때에는 정신건강에 위협이 될 수 있다[34]. 이런 의미에서, 감염예방에 필요한 조치를 했어도 코로나19의 출처를 쉽게 추적할 수 없고 잠재적으로 모든 사람이 무증상 매개체가 될 수 있는 상황에서 코로나19에 감염된 사람들이 갖는 죄책감은 정신건강에 부정적 영향을 미치며[33], 이로 인해 결과적으로 신체적 건강에도 영향을 줄 수 있다. 선행연구들에서는 이러한 정서를 갖는 대상자들이 격리입원할 때 정신건강과 관련된 심각한 합병증을 예방하기 위한 심리적 응급조치가 필요함을 강조하고 있다[34, 35].

따라서, IV 유형 대상자들에게는 걱정, 불안, 죄책감 등은 격리기간에 생길 수 있는 정상적인 스트레스 반응임을 설명하고, 자신을 긍정적으로 인식하도록 돕는 심리프로그램을 적용하고, 필요 시 정신건강전문가의 도움을 받도록 안내해야 한다. 또한, 대상자들에게 격리치료가 무조건 감내해야 하는 고통스러운 과정이 아닌 자신과 타인을 위한 가장 중요한 감염병 예방활동을 하고 있다는 자부심을 가질 수 있도록 도움으로써 치료과정에 잘 적응하고 일상에 복귀할 수 있도록 해야 한다[26].

V 유형은 ‘두려움 인식형’으로, 이 유형 참여자들은 코로나19에 대한 공포심과 재감염에 대한 두려움을 가지고 있었으며, 일상의 많은 부분을 잃었다는 부정적 인식을 보였다. 모든 언론이 질병의 심각성을 경고하고 있는 동안, 폐쇄공간에 격리된 환자들에게 잘 알려지지 않은 바이러스 질환에 대한 공포와 불안, 갇혀있는 느낌, 적절한 의학치료를 쉽게 이용하지 못하는 것 등은 정신적 트라우마로 작용할 수 있다[36]. 격리입원일수가 길어지면서 질병에 대한 공포와 재감염의 두려움을 나타낸 특성은 격리입원기간이 증가할수록 심리적 영향을 많이 받은 것으로 나타난 연구[25]와 심한 우울 상태를 보이는 환자의 비중이 격리입원 2주 시점에서는 격리입원 첫 주와 유의한 차이가 없었으나, 격리입원 4주시점에서는 그 비중이 유의하게 증가한 연구[36]와 유사하다. 이와 관련하여, Kang 등[36]은 정신과적 과거력이 없는 격리자들이 생활치료센터에 처음 입소했을 때 정신상담을 많이 요청했지만, 며칠 후에 걱정과 불안이 빠르게 감소한 이유를 적절한 전문가적 돌봄을 받기 때문으로 설명하였다. 또 다른 연구[35]에서는 중국에서 신종인플루엔자 대유행 당시 7일 이내의 짧은 격리는 부정적인 심리효과를 나타내지 않았다. 따라서, 격리대상자들의 질병에 대한 불확실성과 재감염의 두려움 등의 부정적 심리 경험을 최소화하기 위해서는 전문가에 의한 질병과 관련한 정보제공과 의사소통을 강화하고, 바이러스 검사일정과 퇴원지침은 격리자와 일반인 모두를 감염으로부터 보호하는 것을 목표로 수립되어야 하며, 적절한 임상적 필요성 없이 격리기간이 연장되지 않도록 주의해야 한다[36].

VI 유형인 ‘긍정적 의미 부여형’은 요인 IV에서 IV유형(억울함 인식형)과 분리되어 나온 유형이다. VI 유형에서의 동료의 지지에 대한 감사함과 같은 긍정적 정서와 비록 만족스럽지 않은 상황이지만 긍정적 의미를 부여하고자 하는 특성이 부정적 감정이 강하게 드러났던 IV유형과 차별화된다. 이 유형은 의료위기상황 속에서 의료제공자의 관리 연속성이 부재한 경우에도 대상자가 긍정적인 자세로 치료와 치료 의사결정에 능동적으로 참여하면 질병 결과를 개선할 수 있음[37]을 지지해주는 유형으로, 격리입원을 어쩔 수 없이 겪어야 하는 상황으로 인식하고 수동적으로 치료에 따르는 I 유형과도 차별화된다. 즉, Table 2에서 VI 유형은 Q38 ‘격리입원동안 의료진을 자주 만날 수 없고 치료과정 등 궁금한 것에 대한 설명을 속 시원하게 들을 수 없어 답답했다’ 진술문에 긍정적 동의를 하여(Z = 1.21) 정보추구에 대한 적극성이 나타났으나, I 유형은 이 진술문에 부정적 동의를 하여 (Z = - 1.47) 두 유형 간 특성의 차이를 보여준다. 또한, 이 유형은 다른 유형에 비해 주변 사람들과의 상호작용과 지지의 중요성이 부각된 특성을 보인다. 의료진과의 의사소통 기회 부족에 대해 답답함을 느꼈던 반면, 입원과정에서 보여준 동료들의 관심과 격려에 감사함을 느꼈다. 환자-의료진 간의 상호작용과 의사소통이 감염병으로 격리된 환자의 건강상태를 개선하는데 중요한 기여를 한다는 점은 선행연구들을 통해 입증되고 있다. 즉, Nair 등[38]의 메타분석 연구에서 격리와 관련하여 의료진으로부터 충분한 설명을 들은 환자들이 만족도가 높고, 격리과정을 잘 견뎌 나갔던 반면, 의료진을 자주 만나지 못한 환자들은 부정적 경험 수준이 높았고, Yang 등[39]의 연구에서 격리와 관련하여 충분한 설명을 듣지 못한 환자들이 충분한 설명을 들은 환자들에 비해 불안과 우울 정도가 높게 나타난 결과가 그 예이다. VI 유형 참여자들이 동료들의 지지로 적극적으로 자기 관리를 잘 해나간 것은 사회적 유대감, 소속감, 안전감이 고립되었다가 사회로 복귀하려는 확진자와 격리자의 정신건강에 긍정적인 영향을 주며, 강력하고 보편적인 심리적 안전망임[12, 37]을 입증한 결과라 할 수 있다. 따라서, VI 유형에 해당하는 대상자들이 격리치료과정에 적극적으로 참여하여 성공적으로 잘 이행하는데 의료진, 가족, 주변 사람들의 지지가 중요한 요소로 작용할 수 있으므로, 이와 관련된 전략을 수립하고 적용하는 것이 필요하다. 의료진과의 직접적인 의사소통을 대체할 수 있는 시각화 또는 서면화된 자료, 전화 및 온라인 등을 적극 활용하여 질병과정과 치료 관련 정보를 제공하고, 가족들을 대상으로 휴대폰, 편지, SNS, 이메일 등 다양한 매체를 통해 정서적 유대관계를 지속할 수 있도록 안내할 필요가 있다[40].

본 연구는 일부 지역의 격리입원치료 경험이 있는 대상자들을 의도 표집과 눈덩이 표집방식으로 모집하여 자료를 수집하였고, 대상자들의 자료수집 시점이 퇴원 직후부터 4개월까지 다양하게 분포하여 연구 결과를 해석하는데 주의가 필요하다. 또한, 본 연구에서 5개 요인, 6개 유형의 설명변량이 56.4%로 비교적 높게 나타났으나 이는 6개 유형 외에 다른 속성이 존재하고 있음을 의미하는 결과이므로 본 연구에서 설명되지 못한 격리치료에 대한 인식유형의 특성을 확인해 볼 필요가 있다. 특히 코로나19가 변이바이러스의 속출 등으로 장기화되고 있어 추후 인식의 변화가 어떠한 속성으로 나타나는지에 대한 반복 연구도 필요하며, 격리입원에 대한 사회문화적 측면에서 인식의 차이가 존재할 수 있으므로 본 연구 결과 적용 시 이를 고려해야 한다.

결론

본 연구에서 코로나19에 감염된 대상자들의 격리입원에 대한 인식 유형을 Q 방법론을 적용하여 분석한 결과, ‘수동적 수용형’, ‘사회적 낙인 인식형’, ‘현실 자각을 통한 일상 감사형’, ‘억울함 인식형’, ‘두려움 인식형’, ‘긍정적 의미 부여형’의 6개 유형이 도출되었다. 팬데믹 상황에서 격리입원에 대해 상황을 인정하고 긍정적인 의미를 부여하며 치료를 수용하는 긍정적인 특성을 보이는 유형뿐만 아니라 격리입원 자체를 사회적 낙인으로 인식하거나 격리과정과 입원에 대해 두려움으로 인식하고, 피해의식을 갖게 되는 등의 부정적인 인식 성향을 보이는 유형도 존재하였다. 이는 격리입원의 시작 시점부터 대상자의 신체적 치료뿐만 아니라 정서적, 사회적 측면의 중재에 대한 조기 개입이 필요하다는 것을 시사해주는 결과이다. 본 연구 결과는 향후 감염병 대상자들에게 격리입원이 필요할 때, 대상자의 신체적, 정신적, 사회적 상태에 따른 유형의 특성을 파악하여 격리입원과정 중에 겪는 심리사회적 건강문제를 최소화하고, 일상과 사회에 안전하고 건강하게 복귀하기 위한 개별적 접근에 기초자료로 도움이 될 것이다.

이상의 결과를 토대로, 대상자의 연령, 격리입원장소, 또는 격리입원기간에 따른 코로나19 격리입원치료 경험에 대한 심층적인 이해를 도모하기 위해 질적 연구를 수행할 것을 제언한다. 또한, 코로나19 격리입원 동안 발생할 수 있는 심리사회적 건강문제를 사정할 수 있는 도구를 개발하고, 인식 유형별 문제해결을 위한 다양한 정신건강 프로그램 개발하고 효과를 검증할 것을 제언한다. 마지막으로, 격리입원과정과 치료에 관여하는 종사자들의 교육에 코로나19 감염병 입원 대상자들을 위한 심리사회적 중재를 필수로 포함하고, 이러한 중재가 원활히 수행될 수 있도록 제도적으로 지원할 것을 제언한다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Kim GM.

Data curation or/and Analysis: Kim GM & Lee JU & Jung HK & Nam SG & Sim SH & Chang SJ.

Funding acquisition: None.

Investigation: Lee JU & Jung HK & Nam SG & Sim SH.

Project administration or/and Supervision: Kim GM.

Resources or/and Software: Kim GM.

Validation: Kim GM & Lee JU & Jung HK & Nam SG & Sim SH & Chang SJ.

Visualization: Kim GM & Lee JU & Jung HK & Nam SG& Sim SH & Chang SJ.

Writing original draft or/and Review & Editing: Kim GM& Lee JU & Jung HK & Nam SG & Sim SH & Chang SJ.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

References

-

Park JI. A brief study on isolation meaurse caused by infectious disease. The Korean Society of Law & Medicine 2015;16(1):289–312.

-

-

Korean Law Information Center. Infectious disease control and prevention act [Internet]. Sejong: Ministry of Government Legislation; c2021 [cited 2021 Sep 29].Available from: https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%90%EC%97%BC%EB%B3%91%EC%9D%98%EC%98%88%EB%B0%A9%EB%B0%8F%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0 .

-

-

Choi JW. In: A study on the correlation between COVID-19 onset, diagnostic test timing and inpatient care period [master's thesis]. Seoul: University of Seoul; 2020. pp. 1-48.

-

-

Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (CSSE). COVID-19 dashboard [Internet]. Baltimore: CSSE; 2020 [cited 2021 Jul 12].Available from: https://coronavirus.jhu.edu/map.html .

-

-

Ahn S. In: A qualitative case study on online mindful art therapy for an adult in COVID-19-related self-quarantine [master's thesis]. Seoul: Ewha Womans University; 2021. pp. 1-79.

-

-

Rogers JP, Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, et al. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: A systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. The Lancet. Psychiatry 2020;7(7):611–627. [doi: 10.1016/S2215-0366(20)30203-0]

-

-

Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X, et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: A cohort study. The Lancet 2021;397(10270):220–232. [doi: 10.1016/S0140-6736(20)32656-8]

-

-

Park HY. Mental health in patients with coronavirus disease-19 and the quarantined people. Journal of Korean Neuropsychiatric Association 2021;60(1):11–18. [doi: 10.4306/jknpa.2021.60.1.11]

-

-

Kwon JW. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) national response and future measures (1). Medical News; 2003 Sep 06;Sect. 01.

-

-

Kim DB. Ethical concerns regarding patient autonomy at a COVID-19 residential treatment center. Korean Journal of Medical Ethics 2021;24(1):81–87. [doi: 10.35301/ksme.2021.24.1.81]

-

-

Watts S, Stenner P. Introducing Q methodology: The inverted factor technique. In: Watts S, Stenner P, editors. Doing Q Methodological Research: Theory, Method and Interpretation. . London, England: Sage Publications; 2012. pp. 3-23.

-

-

Kim HG. In: Q methodology: Philosophy, theories, analysis, and application. Seoul: Communication Books; 2008. pp. 78-191.

-

-

Hong HJ, Kang J. A qualitative content analysis of the person-centered care experienced by critical care patients. Journal of Korean Critical Care Nursing 2018;11(2):21–33.

-

-

Hattangadi N, Kurdyak P, Solomon R, Soklaridis S. Goals of care or goals of life? A qualitative study of clinicians' and patients' experiences of hospital discharge using Patient-Oriented Discharge Summaries (PODS). BMC Health Services Research 2020;20(1):687 [doi: 10.1186/s12913-020-05541-7]

-

-

Lee DH, Kim YJ, Lee DH, Hwang HH, Nam SK, Kim JY. The influence of public fear, and psycho-social experiences during the coronavirus disease 2019(COVID-19) pandemic on depression and anxiety in South Korea. The Korean Journal of Counseling and Psychotherapy 2020;32(4):2119–2156. [doi: 10.23844/kjcp.2020.11.32.4.2119]

-

-

Seo KH, Lee JC, Kim KH, Lee E. A review on the Korea's national public health crisis system. Public Policy Review 2015;29(4):219–242. [doi: 10.17327/ippa.2015.29.4.009]

-

-

Kim HH, Kim JW, Heo JH, Kim DY, Sung SJ. Content validity of aphasia screening test protocol. Korean Journal of Communication Disorders 2008;13(3):353–380.

-

-

Kim HG. Understanding of Q-methodology for the study of subjectivity. The Seoul Journal of Nursing 1992;6(1):1–11.

-

-

Kim HS, Won YM. In: Q methodology. Seoul: Kyoyookbook; 2000. pp. 29-92.

-

-

Shaban RZ, Nahidi S, Sotomayor-Castillo C, Li C, Gilroy N, O'Sullivan MVN, et al. SARS-CoV-2 infection and COVID-19: The lived experience and perceptions of patients in isolation and care in an Australian healthcare setting. American Journal of Infection Control 2020;48(12):1445–1450. [doi: 10.1016/j.ajic.2020.08.032]

-

-

National Center for Disaster Trauma. Mind care guidebook for stress related to infectious disease [Internet]. Seoul: National Center for Disaster Trauma; c2020 [cited 2021 Jul 22].Available from: https://nct.go.kr/serviceCenter/formatReferenceDetail.do?refnceSeq=227 .

-

-

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Reducing stigma [Internet]. Atlanta: CDC; 2020 [cited 2021 Jul 23].

-

-

World Health Organization (WHO). The COVID-19 risk communication package for healthcare facilities [Internet]. Geneva: WHO; c2020 [cited 2021 Jul 21].Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331140 .

-

-

Lee EJ, Cho OY, Wang KH, Jang MJ. Corelation between nurses’ posttraumatic stress disorder, depression and social stigma in nursing COVID-19 patients. Journal of East-West Nursing Research 2021;27(1):14–21. [doi: 10.14370/jewnr.2021.27.1.14]

-

-

World Health Organization (WHO). A guide to preventing and addressing social stigma associated with COVID-19 [Internet]. Geneva: WHO; c2020 [cited 2021 Sep 2].Available from: https://www.who.int/publications/m/item/a-

guide- to- preventing- and- addressing- social- stigma- associated- with- covid- 19 .

-

-

Jang S, Sohn A. Understanding public perception of COVID-19 and preventive behaviors based on a semantic network analysis. Korean Journal of Health Education and Promotion 2020;37(4):41–58. [doi: 10.14367/kjhep.2020.37.4.41]

-

-

Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17(5):1729 [doi: 10.3390/ijerph17051729]

-

-

Dishman L, Schroeder V. A COVID-19 patient's experience: Engagement in disease management, interactions with care teams and implications on health policies and managerial practices. Patient Experience Journal 2020;7(2):33–38. [doi: 10.35680/2372-0247.1487]

-

-

Yang I, Kim H, Jang Y, Kang YA. Associations among uncertainty, depression, and anxiety in isolated inpatients. Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing 2019;28(3):216–225. [doi: 10.12934/jkpmhn.2019.28.3.216]

-

-

Shah A, Smith H, Ayers T, Meads K, Lorrimer K, Cannon E, et al. Communication: With families and carers, patients, and staff [Internet]. London: Royal College of Psychiatrists; c2020 [cited 2021 Jul 22].Available from: https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-

source/improving- care/nccmh/covid- 19- network/nhsei- change- package- for- communication.pdf .

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite