Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 47(3); 2017 > Article

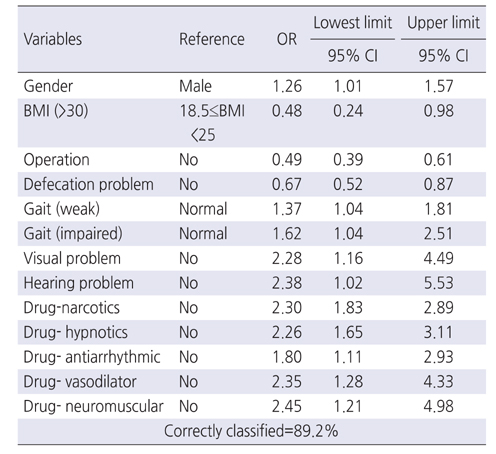

- Original Article Characteristics and Risk Factors for Falls in Tertiary Hospital Inpatients

- Eun-Ju Choi1, Young-Shin Lee1, Eun-Jung Yang1, Ji-Hui Kim1, Yeon-Hee Kim1, Hyeoun-Ae Park2,

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2017;47(3):420-430.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.3.420

Published online: January 15, 2017

1Department of Nursing, Asan Medical Center, Seoul

2College of Nursing, Seoul National University, Seoul,

2College of Nursing, Seoul National University, Seoul,

-

Corresponding author:

Hyeoun-Ae Park,

Email: hapark@snu.ac.kr

Received: 6 January 2017 • Revised: 21 May 2017 • Accepted: 22 May 2017

Citations

Citations to this article as recorded by

- Perceptions and practices of rehabilitation specialist nurses in fall management: a qualitative study

Heli Zhang, Jianfen Luo, Xiaotian Zhang, Yuting Jiang, Xiaoyu Sun, Qi Tang, Xin Wang, Baohua Li

Frontiers in Public Health.2026;[Epub] CrossRef - Evaluation of intrinsic and extrinsic fall risk factors in hospitals, long-term facilities, and homes: A narrative review

A.C. Dondi, K.G. Davis

Human Factors in Healthcare.2026; 9: 100125. CrossRef - Prevalence of bed falls among inpatients in Iranian hospitals: A meta-analysis

Parvaneh Isfahani, Mohammad Sarani, Mina Salajegheh, Somayeh Samani, Aliyeh Bazi, Mahdieh Poodineh Moghadam, Fatemeh Boulagh, Mahnaz Afshari

Human Factors in Healthcare.2025; 7: 100093. CrossRef - Evaluation of Risk Factors for Fall Incidence Based on Statistical Analysis

Da Hye Moon, Tae-Hoon Kim, Myoung-Nam Lim, Seon-Sook Han

International Journal of Environmental Research and Public Health.2025; 22(5): 748. CrossRef - Experiences of nurse managers in preventing and managing inpatient falls: a qualitative descriptive study

Erge Jia, Yan Kang, Runv Zhou, Weiying Zhang, Xueyan Li

BMJ Open.2025; 15(12): e106509. CrossRef - Sensitivity of Fall Risk Perception and Associated Factors in Hospitalized Patients with Mental Disorders

Ji Young Kim, Sung Reul Kim, Yusun Park, Jin Kyeong Ko, Eunmi Ra

Asian Nursing Research.2024; 18(5): 443. CrossRef - Psychometric Properties of the Fall Risk Perception Questionnaire-Short Version for Inpatients in Acute Care Hospitals

Jeeeun Choi, Sujin Lee, Eunjin Park, Sangha Ku, Sunhwa Kim, Wonhye Yu, Eunmi Jeong, Sukhee Park, Yusun Park, Hye Young Kim, Sung Reul Kim

Journal of Korean Academy of Nursing.2024; 54(2): 151. CrossRef - The Impact of Physical Performance and Fear of Falling on Fall Risk in Hemodialysis Patients: A Cross-Sectional Study

Jiwon Choi, Sun-Kyung Hwang

Korean Journal of Adult Nursing.2024; 36(1): 63. CrossRef - The Impact of Possible Sarcopenia and Obesity on the Risk of Falls in Hospitalized Older Patients

Kahyun Kim, Dukyoo Jung

The Korean Journal of Rehabilitation Nursing.2023; 26(1): 18. CrossRef - Analysis of Data on Accidental Falls from the Hospital Incident Reporting in a General Hospital

Yu-ri Jang, Jeong Yun Park

Quality Improvement in Health Care.2023; 29(1): 15. CrossRef - Predication of Falls in Hospitalized Cancer Patients

Jun-Nyun Kim, Sun-Hwa Beak, Bo-Seop Lee, Mi-Ra Han

Asian Oncology Nursing.2023; 23(2): 56. CrossRef - Nurses’ Burden of Elimination Care: Sequential Explanatory Mixed-Methods Design

Se Young Jung, Hui-Woun Moon, Da Som Me Park, Sumi Sung, Hyesil Jung

International Journal of General Medicine.2023; Volume 16: 4067. CrossRef - Clinical study of falls among inpatients with hematological diseases and exploration of risk prediction models

Jing Wang, Bin Chen, Fang Xu, Qin Chen, Jing Yue, Jingjing Wen, Fang Zhao, Min Gou, Ya Zhang

Frontiers in Public Health.2023;[Epub] CrossRef - A Clinical Data Warehouse Analysis of Risk Factors for Inpatient Falls in a Tertiary Hospital: A Case-Control Study

Eunok Kwon, Sun Ju Chang, Mikyung Kwon

Journal of Patient Safety.2023; 19(8): 501. CrossRef - Z-drugs and falls in nursing home patients: data from the INCUR study

Sarah Damanti, Moreno Tresoldi, Philipe de Souto Barreto, Yves Rolland, Matteo Cesari

Aging Clinical and Experimental Research.2022; 34(12): 3145. CrossRef - The Fall Risk Screening Scale Is Suitable for Evaluating Adult Patient Fall

Li-Chen Chen, Yung-Chao Shen, Lun-Hui Ho, Whei-Mei Shih

Healthcare.2022; 10(3): 510. CrossRef - Comparisons of Fall Prevention Activities Using Electronic Nursing Records: A Case-Control Study

Hyesil Jung, Hyeoun-Ae Park, Ho-Young Lee

Journal of Patient Safety.2022; 18(3): 145. CrossRef - Risk Factors according to Fall Risk Level in General Hospital Inpatients

Yeon Hwa Lee, Myo Sung Kim

Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing.2022; 29(1): 35. CrossRef - Development and validation of the fall risk perception questionnaire for patients in acute care hospitals

Jieun Choi, Se Min Choi, Jeong Sin Lee, Soon Seok Seo, Ja Yeon Kim, Hye Young Kim, Sung Reul Kim

Journal of Clinical Nursing.2021; 30(3-4): 406. CrossRef - Factors Affecting the Degree of Harm from Fall Incidents in Hospitals

Shinae Ahn, Da Eun Kim

Journal of Korean Academy of Nursing Administration.2021; 27(5): 334. CrossRef - A Machine Learning–Based Fall Risk Assessment Model for Inpatients

Chia-Hui Liu, Ya-Han Hu, Yu-Hsiu Lin

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2021; 39(8): 450. CrossRef - Factors Influencing Falls in High- and Low-Risk Patients in a Tertiary Hospital in Korea

Young-Shin Lee, Eun-Ju Choi, Yeon-Hee Kim, Hyeoun-Ae Park

Journal of Patient Safety.2020; 16(4): e376. CrossRef - Impact of Hearing Loss on Patient Falls in the Inpatient Setting

Victoria L. Tiase, Kui Tang, David K. Vawdrey, Rosanne Raso, Jason S. Adelman, Shao Ping Yu, Jo R. Applebaum, Anil K. Lalwani

American Journal of Preventive Medicine.2020; 58(6): 839. CrossRef - Improving Prediction of Fall Risk Using Electronic Health Record Data With Various Types and Sources at Multiple Times

Hyesil Jung, Hyeoun-Ae Park, Hee Hwang

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2020; 38(3): 157. CrossRef - Triggers and Outcomes of Falls in Hematology Patients: Analysis of Electronic Health Records

Min Kyung Jung, Sun-Mi Lee

Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing.2019; 26(1): 1. CrossRef - Incidence of Falls and Risk Factors of Falls in Inpatients

Soo-Jin Yoon, Chun-Kyon Lee, In-Sun Jin, Jung-Gu Kang

Quality Improvement in Health Care.2018; 24(2): 2. CrossRef

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite