Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 47(5); 2017 > Article

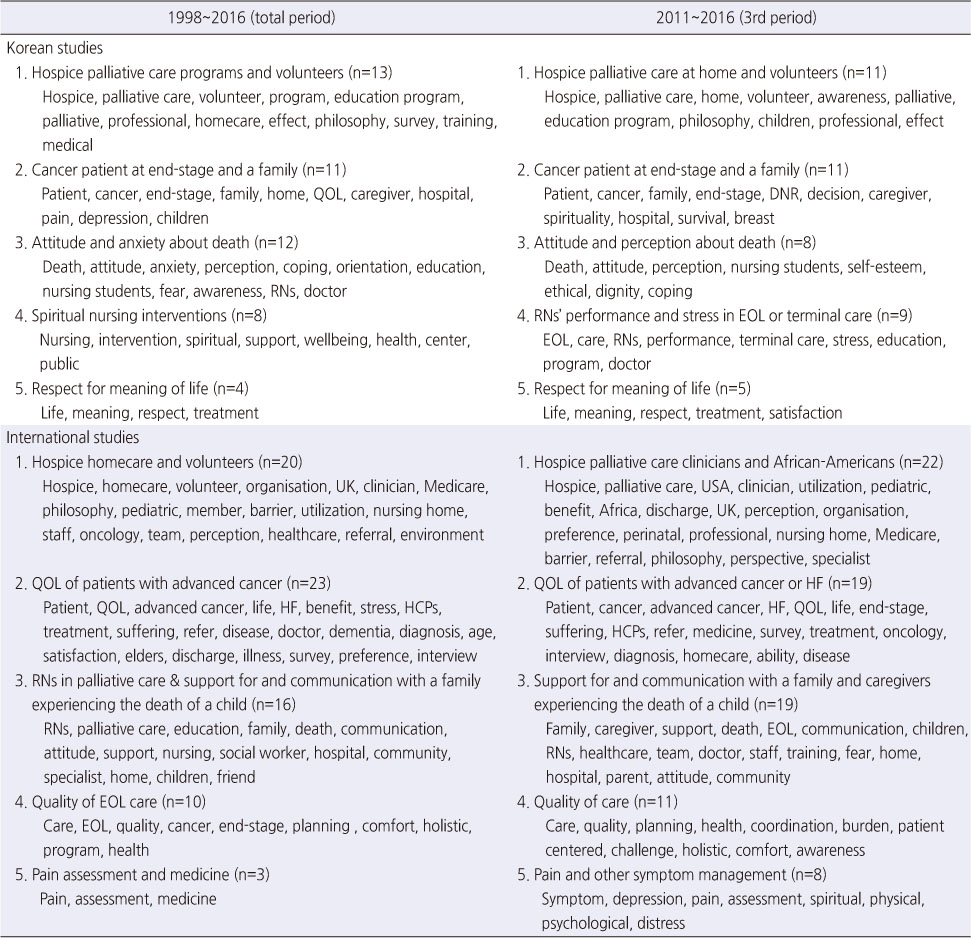

- Original Article A Comparison of Hospice Care Research Topics between Korea and Other Countries Using Text Network Analysis

- Eun-Jun Park1, Youngji Kim2, Chan Sook Park3

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2017;47(5):600-612.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.5.600

Published online: October 31, 2017

1Department of Nursing, Konkuk University Glocal Campus, Chungju, Korea.

2College of Nursing, Gachon University, Incheon, Korea.

3Department of Nursing, Graduate School, Konkuk University Glocal Campus, Chungju, Korea.

2College of Nursing, Gachon University, Incheon, Korea.

3Department of Nursing, Graduate School, Konkuk University Glocal Campus, Chungju, Korea.

-

Corresponding author:

Chan Sook Park, Tel: +82-43-840-3953, Fax: +82-43-840-3958,

Email: sook706@hanmail.net

Received: 7 June 2017 • Revised: 29 August 2017 • Accepted: 2 September 2017

Citations

Citations to this article as recorded by

- Public Perspectives on Palliative and Hospice Care: Social Media Content Analysis Using Topic Modeling and Multiclass Sentiment Analysis

Aeri Kim, Kyungmi Woo

Journal of Medical Internet Research.2025; 27: e70836. CrossRef - A Study of Satellite Imagery Utilization in Urban Research Using Text Mining Techniques

Woojin Jung, Jeongmin Lee, Kwangyul Choi

Journal of Korea Planning Association.2025; 60(6): 178. CrossRef - A Text Network Analysis of Research on the Bereaved After Sudden Death Since 2000

Kyung-Ah Kang, Suk-Jung Han, Jiyoung Chun

Journal of Hospice and Palliative Care.2025; 28(4): 160. CrossRef - A knowledge structure of unmet medical needs of people with disabilities

Jinah Park, Mi So Kim, Kyung-Hwa Choi, Jung Ae Kim, Eunhye Jeong

Health Informatics Journal.2024;[Epub] CrossRef - Exploring the Knowledge Structures of Korean and International Nursing Research on Premature Infants Using Text Network Analysis

Myeong Seon Lee, Seonah Lee

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2024; 42(2): 109. CrossRef - Research Trends in Family-Centered Care for Children With Chronic Disease

YeoJin Im, Sunyoung Jung, YoungAh Park, Jeong Hee Eom

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2024; 42(7): 504. CrossRef - Natural Language Processing Application in Nursing Research

Minji Mun, Aeri Kim, Kyungmi Woo

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2024; 42(12): 889. CrossRef - Exploring the phenomenon of veganphobia in vegan food and vegan fashion

Yeong-Hyeon Choi, Sangyung Lee

The Research Journal of the Costume Culture.2024; 32(3): 381. CrossRef - Periodical Co-Occurrence Analysis of Korean and International Research Trends on Residential Satisfaction

Ju-Yeon Han, Suk-Kyung Kim

Journal of the Korean Housing Association.2023; 34(3): 021. CrossRef - Content Analysis of Feedback Journals for New Nurses From Preceptor Nurses Using Text Network Analysis

Shin Hye Ahn, Hye Won Jeong

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2023; 41(10): 780. CrossRef - Analysis of Research Trends in Relation to the Yellow Sea using Text Mining

Kyu Won Hwang, Jinkyung Kim, Seung-Koo Kang, Gil Mo Kang

Journal of the Korean Society of Marine Environment and Safety.2023; 29(7): 724. CrossRef - Identifying Latent Topics and Trends in Premature Infant–Related Nursing Studies Using a Latent Dirichlet Allocation Method

Myeong Seon Lee, Seonah Lee

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2023; 41(12): 957. CrossRef - Analysis of Telephone Counseling of Patients in Chemotherapy Using Text Mining Technique

Seoyeon Kim, Jihyun Jung, Heiyoung Kang, Jeehye Bae, Kayoung Sim, Miyoung Yoo, Eunyoung, E. Suh

Asian Oncology Nursing.2022; 22(1): 46. CrossRef - A Topic Modeling Analysis of the Crisis Response Stage during the COVID-19 Pandemic

Kyung-Sook Cha, Eun-Man Kim

International Journal of Environmental Research and Public Health.2022; 19(14): 8331. CrossRef - Analysis of research on metabolic syndrome in cancer survivors using topic modeling and social network analysis

Ji-Su Kim, Hyejin Kim, Eunkyung Lee, Yeji Seo

Science Progress.2021;[Epub] CrossRef - Identifying the Knowledge Structure and Trends of Outreach in Public Health Care: A Text Network Analysis and Topic Modeling

Sooyeon Park, Jinkyung Park

International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(17): 9309. CrossRef - A Network Analysis of Research Topics and Trends in End-of-Life Care and Nursing

Kisook Kim, Seung Gyeong Jang, Ki-Seong Lee

International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(1): 313. CrossRef - A study on research trends for gestational diabetes mellitus and breastfeeding: Focusing on text network analysis and topic modeling

Junglim Lee, Youngji Kim, Eunju Kwak, Seungmi Park

The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education.2021; 27(2): 175. CrossRef - Semantic Network Analysis of Iussues Related to Mental Illness in Korea Media: Focusing on the Five Major Media from 2016 to 2018

Sun Joo Park, Na Ri Shin, Seung Hye Kim, Su Bin Park, Chul Eung Kim

Journal of Korean Neuropsychiatric Association.2020; 59(1): 72. CrossRef - Knowledge Structure of Nursing Studies on Heart Failure Patients in South Korea through Text Network Analysis

Seang Ryu, Hyunyoung Park, Yun-Hee Kim

Korean Journal of Adult Nursing.2020; 32(4): 409. CrossRef - Identification of Knowledge Structure of Pain Management Nursing Research Applying Text Network Analysis

Chan Sook Park, Eun-Jun Park

Journal of Korean Academy of Nursing.2019; 49(5): 538. CrossRef - Using Text Network Analysis for Analyzing Academic Papers in Nursing

Chan Sook Park

Perspectives in Nursing Science.2019; 16(1): 12. CrossRef - Text Network Analysis of Oncology Nursing Studies Published in the Journal of Asian Oncology Nursing

Miji Kim, Jaehee Jeon, Eunjung Ryu

Asian Oncology Nursing.2019; 19(4): 193. CrossRef - The Analysis of the Visitors' Experiences in Yeonnam-dong before and after the Gyeongui Line Park Project - A Text Mining Approach -

Sae-Ryung Kim, Yunwon Choi, Heeyeun Yoon

Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture.2019; 47(4): 33. CrossRef - Research Trend about Complementary and Alternative Therapy in Korea using Text Network Analysis

Hae Ree Sung, Jung Lim Lee, Youngji Kim, Jeong Sig Kim

The Korean Journal of Rehabilitation Nursing.2018; 21(2): 61. CrossRef - Text Network Analysis Related to Disclosure of Cancer Diagnosis among Korea and other Countries

Jin Hui Yun, Eunjung Ryu, So Young Lee

Asian Oncology Nursing.2018; 18(3): 154. CrossRef - Text Network Analysis of Newspaper Articles on Life-sustaining Treatments

Eun-Jun Park, Dae Woong Ahn, Chan Sook Park

Journal of Korean Academy of Community Health Nursing.2018; 29(2): 244. CrossRef - Exploring Research Topics and Trends in Nursing-related Communication in Intensive Care Units Using Social Network Analysis

Youn-Jung Son, Soo-Kyoung Lee, SeJin Nam, Jae Lan Shim

CIN: Computers, Informatics, Nursing.2018; 36(8): 383. CrossRef - Co-occurrence Network Analysis of Keywords in Geriatric Frailty

Youngji Kim, Soong-nang Jang, Jung Lim Lee

Journal of Korean Academy of Community Health Nursing.2018; 29(4): 429. CrossRef - Semantic Network Analysis of Online News and Social Media Text Related to Comprehensive Nursing Care Service

Minji Kim, Mona Choi, Yoosik Youm

Journal of Korean Academy of Nursing.2017; 47(6): 806. CrossRef

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite