Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 50(3); 2020 > Article

- Original Article Development of Job-Esteem Scale for Korean Nurses

- Hyun Ju Choi, Kwuy Im Jung

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2020;50(3):444-458.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.19209

Published online: June 30, 2020

2College of Nursing, Kosin University, Busan, Korea

Abstract

Purpose

The purpose of this study was to develop the Job Esteem Scale for Korean Nurses (JES-KN) and verify its validity and reliability.

Methods

Preliminary items were based on the attributes and indicators elicited from a concept analysis study on Korean nurses’ job-esteem.The final preliminary tool for the main survey was confirmed through the content validity test of 10 experts and preliminary surveyof 20 hospital nurses. The final preliminary scale was used on 350 hospital nurses in the scale testing phase for the main survey designedto test the validity and reliability of the scale.

Results

The final scale consisted of 28 items and 6 factors, these factor explained 66.6% ofthe total variance. The correlation between the total score and factors ranged from .64 and .84, validating that each sub-factor is suitableto explain job esteem. The correlation coefficient between this scale and the Job Satisfaction Scale for Clinical Nurses ranged from .41 to.70, and the internal consistency for the scale using Cronbach’s a for the total items was .94.

Conclusion

The JES-KN is a valid and reliabletool that reflects the reality of clinical sites accordingly. The JES-KN may well be used effectively to assess and evaluate the job esteem ofKorean nurses.

Published online Jun 30, 2020.

https://doi.org/10.4040/jkan.19209

Abstract

Purpose

The purpose of this study was to develop the Job Esteem Scale for Korean Nurses (JES-KN) and verify its validity and reliability.

Methods

Preliminary items were based on the attributes and indicators elicited from a concept analysis study on Korean nurses' job-esteem. The final preliminary tool for the main survey was confirmed through the content validity test of 10 experts and preliminary survey of 20 hospital nurses. The final preliminary scale was used on 350 hospital nurses in the scale testing phase for the main survey designed to test the validity and reliability of the scale.

Results

The final scale consisted of 28 items and 6 factors, these factor explained 66.6% of the total variance. The correlation between the total score and factors ranged from .64 and .84, validating that each sub-factor is suitable to explain job esteem. The correlation coefficient between this scale and the Job Satisfaction Scale for Clinical Nurses ranged from .41 to .70, and the internal consistency for the scale using Cronbach's α for the total items was .94.

Conclusion

The JES-KN is a valid and reliable tool that reflects the reality of clinical sites accordingly. The JES-KN may well be used effectively to assess and evaluate the job esteem of Korean nurses.

서 론

1. 연구의 필요성

본인의 직업에 대한 신념과 가치평가의 한 개념으로 직업존중감(Job-esteem)을 들 수 있으며, 직업존중감은 조직에 대한 개인적 평가나 태도 연구 중에서도 직무태도의 한 유형으로 간주할 수 있는 비교적 새로운 개념이다. 직업존중감이란 개인이 자신의 직업에 대해 믿고 있는 존경과 권위의 수준, 직업과 관련된 신념과 가치[1], 자기의 현재 혹은 장래의 직업에 대하여 나름대로 부여하는 가치 평가 또는 기대의 정도[2]를 말하며, 낮은 직업존중감이 형성되는 경우, 직무태도에 부정적인 영향을 미쳐 이직과 경력단절로 이어질 수 있다[3].

간호사는 국가 공인 면허증이 있는 대표적인 여성 전문 직종에 속함에도 불구하고, 이직이 빈번하고 경력단절이 가장 극심한 직업군으로 분류[4]되고 있어, 간호사 직업의 유지는 간호사 개인의 문제만이 아닌, 우수한 간호 인력을 확보하여 의료서비스를 제공해야 하는 병원 조직과, 인력 수급 불균형이라는 사회문제적인 측면에서 함께 풀어야 할 과제가 되었다[5]. 이를 위해서는 조직과 제도의 변화 등이 동반되어야 하지만, 의료기관의 규모나 지역 별로 외적 환경의 편차가 심하며, 보건의료체계 전반의 시스템 개선 없이 단 시간에 변화하기가 힘든 실정이다[6]. 외적 시스템을 당장 바꾸기 힘들다면 간호직에 대한 인식 개선이라는 내적 변화부터 접근하는 방법이 있는데[6], 간호사 스스로가 간호직에 대한 긍정적인 가치를 알게 하고 직업적 자부심을 갖게 하여, 직무태도에 긍정적인 영향을 미치게 하는 방안을 도모하는 것이다[5].

간호사 스스로 지각하는 간호직에 대한 이미지는 ‘체계적인 교육을 바탕으로 법적인 면허를 가진 전문직’으로 인식하기도 했지만, 반면에 ‘업무강도가 높고 근무환경이 열악하며, 감정노동과 더불어 가장 험한 일을 하는 직업’이라는 부정적 직업이미지 또한 여전히 공존하고 있었다[7]. 이러한 딜레마를 극복하기 위해서는 간호사 본인 직업에 대한 다면적인 가치평가를 통해 정확한 직업적 인식정도와 직업태도의 파악이 선행되어야 할 것이다[6]. 더불어 간호사 인력문제가 사회문제로까지 대두되고 있는 현 시점에서 현장에 근무하고 있는 국내 병원간호사들을 대상으로 스스로의 직업에 대하여 갖고 있는 긍정적 가치평가 혹은 기대수준[2]인 직업존중감 정도를 확인하고, 높일 수 있는 방안을 모색하는 것은 매우 의미 있는 일이라고 볼 수 있다.

지금까지 간호학에서는 직업존중감에 대한 직접적인 연구보다는 자아존중감, 간호전문직관, 전문직자아개념, 직무만족 등 관련 개념들에 대한 연구가 주로 선행되어 왔다. 자아존중감은 직업존중감보다 더 포괄적인 개념[2]으로, 선행 도구개발 연구[2, 8, 9]에서 직업존중감의 한 요소로 자아존중감이 포함되어왔다. 간호전문직관은 간호의 여러 가치 평가 중 전문직의 기본 가치[10]에만 집중한 개념이며, 전문직자아개념 또한 전문적인 업무 부분에 집중한 자아평가[11]로, 자신의 직업에 대한 전반적인 차원과 속성에 대한 평가적 태도[12]라는 직업존중감과는 차이가 있다. 직무만족은 주로 직업존중감의 결과요인으로 대두되고 있으며, 조직과 직무, 직무환경으로부터 받는 정서적 결과[13]인 반면, 직업존중감은 조직뿐만 아니라 개인, 사회, 조직의 다각적인 차원에서 자신의 직업에 대한 가치평가[9]라는 차이가 있다. 이와 같이 상기 개념들은 직업존중감의 선행요인이나 결과요인 또는 하부요인으로 각각 사용되어 왔으나, 각 관련개념들의 속성을 직업태도적인 관점에서 포괄하면서 간호라는 특성이 반영된 직업존중감 측정 도구는 없었다. 지금까지 간호사와 간호대학생의 직업존중감 정도를 측정한 연구에서는 대부분 Ko와 Chun [2]이 국내 관광학과 대학생들을 대상으로 개발한 개념과 척도를 그대로 사용한 경우가 많았다.

기존에 개발된 도구의 제한점으로는 첫째, 국내에서 Ko와 Chun[2]의 직업존중감 도구 개발 이후로, 도구개발의 엄중한 방법론적 절차를 거치지 않고, 도구의 수정·보완과 수정 후 타당도 신뢰도에 대한 평가 절차만 거쳐 사용된 도구가 대부분이었다. 그리고 Ko와 Chun [2]의 도구 또한 직업존중감이라는 새롭고 복합된 개념에 대한 개념분석이나 내용분석이 선행되지 않아, 직업존중감의 속성을 충분히 반영하지 못했음을 알 수 있다. 둘째, 국외의 직업존중감 측정도구로 미국의 호텔 종업원을 대상으로 개발한 도구[8]가 있으나, 국내의 간호학 연구에 적용하기에는 문화적 속성이 달라 한국적 상황을 반영하지 못하며, 간호전문직의 특수성과 시대변화를 반영하지 못한다는 제한점이 있다. Miller와 Madsen [8]은 도구개발 당시 직업마다 특화된 존중감(Specific job-esteem) 도구가 필요하다고 제안하였으나, 지금까지 특수한 직업의 속성을 가진 병원간호사를 대상으로 직업존중감의 개념을 규명하려는 시도와 개발된 측정도구는 없었다. 셋째, 기존에 개발된 도구로는 급변하는 현 의료 환경에서 첨단 전문지식과 기술 및 강화된 간호전문직관을 가지고 실무에 임하고 있는 국내 병원간호사의 직업존중감을 정확히 측정하기에는 더욱 부족함이 있을 수 있다.

따라서 간호사 스스로의 직업적 인식과 자존감 개선을 위해 간호사 직업존중감의 속성과 정의를 규명하고 새로운 한국형 간호사 직업존중감 측정도구를 개발하는 것은 간호학문적으로 큰 의의가 있으며, 간호실무 영역에서도 우리나라의 의료 현실과 병원간호사의 고유한 직업특성을 반영한 측정 도구의 개발이 요구되고 있다. 이에 본 연구에서는 현재 근무하고 있는 국내의 병원간호사를 대상으로 직업존중감의 구성요인을 반영한 타당도와 신뢰도를 갖춘 표준화된 한국 간호사 직업존중감 측정도구(Job-Esteem Scale for Korean Nurses [JES-KN])를 개발하고자 하였다. 본 연구에서 개발된 한국 간호사 직업존중감 측정도구(JES-KN)는 타당도와 신뢰도가 확보되고 임상 현장의 현실을 반영한 도구로서 병원간호사의 직업존중감 정도를 사정하고 평가하는데 효과적으로 활용될 수 있을 것이다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 한국 간호사의 직업존중감을 측정하기 위한 도구를 개발하여 타당도와 신뢰도를 검정하는 것으로, 구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 한국 간호사의 직업존중감 측정도구(JES-KN)를 개발한다.

둘째, 개발된 도구(JES-KN)의 타당도와 신뢰도를 검정한다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 한국 간호사의 직업존중감을 측정하는 도구를 개발하고, 그 타당도와 신뢰도를 검정하는 방법론적 연구이다.

2. 도구개발 과정

본 연구는 DeVellis [14]의 도구개발 절차에 따라, 도구개발단계와 도구검정단계의 2단계로 진행되었다.

1) 도구개발 단계

(1) 개념 틀 확인과 도구의 구성요소 설정

개념 틀 확인과 도구의 구성요소 설정은 본 연구팀의 선행연구[6] 결과를 근간으로 하였다. 선행연구는 혼종모형을 이용한 병원간호사의 직업존중감 개념분석 연구[6]로 직업존중감에 대한 국내외 선행문헌을 고찰하고, 임상경력 3년 이상의 국내 병원간호사 12명을 대상으로 심층면담을 시행한 후 결과를 통합적으로 분석하였다. 개념분석 연구 결과 병원간호사의 직업존중감은 3개의 차원과 5개의 속성, 13개의 경험적 지표가 도출되었다. 개인적, 조직적, 사회적 3개 차원으로 구성되고, ‘직업적 자아인식’, ‘직업적 유능감’, ‘조직의 존중과 인정’, ‘사회적 신뢰와 존중’, ‘직업유지의 원동력’의 5개의 속성이 도출되었으며, 이를 근간으로 도구의 구성요소를 설정하였다. 개인차원에서는 ‘직업적 자아인식’, ‘직업적 유능감’이라는 2개의 구성요소가 포함되었고, 조직적 차원에서는 ‘조직의 존중과 인정’이, 사회적 차원에서는 ‘사회적 신뢰와 존중’과 ‘직업유지의 원동력’이라는 2개의 구성요소가 포함되었다[6].

(2) 예비문항 구성

선행 개념분석 연구[6]에서 도출된 5가지 구성요소와 그에 따른 13가지 지표들을 바탕으로 예비문항 구성을 위해 문항 풀(Item pool) 84개를 도출하였다. 초기 예비문항에 대한 문항 검토 후, 총 10회의 문항 통합과 수정 보완을 거쳐 40개 문항을 삭제하고 1차 내용타당도 검정을 위한 44개의 예비문항을 구성하였다. 예비문항의 하부 구성요인 별 문항 수는 ‘직업적 자아인식’ 7문항, ‘직업적 유능감’ 11문항, ‘조직의 존중과 인정’ 6문항, ‘사회적 신뢰와 존중’ 5문항, ‘직업유지의 원동력’ 15문항으로 구성되었다.

수량화를 위한 본 도구의 척도는 태도 측정에서 가장 많이 사용되고 있으며, 조사하려는 현상과 연구목적에 따라 반응범주의 수를 결정할 수 있는 Likert 척도[14]를 사용하였다. Likert 척도의 반응범주의 수는 5점 또는 6점 척도가 가장 신뢰할 수 있고[14], 문항에 대해 중립 의견을 가지는 응답자에게 강제적으로 부정 또는 긍정을 선택하도록 할 경우 분포의 오류가 발생할 수 있다[15]는 근거에 의거하여, ‘보통’ 정도에 응답이 가능한 Likert 5점 척도로 결정하였다. ‘매우 그렇다’ 5점, ‘그렇다’ 4점, ‘보통이다’ 3점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘전혀 그렇지 않다’ 1점으로 점수의 범위를 정하였다.

(3) 전문가 내용타당도 검정

본 연구에서는 총 2회에 걸쳐 전문가의 의견을 수렴하고 예비문항의 내용타당도를 검정하였다. 전문가 패널 구성은 전문가 그룹 간 비교를 위해 병원간호사 그룹 5인과 간호연구 전문가 그룹 5인, 총 10명으로 구성하였다. 병원간호사 그룹에는 종합병원과 대학병원에 재직 중인 경력 10년 이상의 책임간호사 2인과 경력 20년 이상의 간호관리자 3인을 포함하였으며, 간호연구전문가그룹은 질적 연구 및 도구개발연구 경험이 풍부한 간호학교수 5인으로 구성하였다.

1차 전문가 내용타당도 검정에서는 구조와 문항에 대한 전문가의 전반적인 의견을 수렴하여 전체적으로 문항을 재배치하고 다듬는 작업을 하였다. 의미가 중복되거나 애매한 표현은 필사된 심층면담 내용을 재확인하고 심층면담 참여자에게 발언 당시의 의미를 재확인하는 절차를 거쳐 10개 문항이 추가되고, 10개 문항이 삭제되었으며, 7개 문항을 하부 구성요소 위치를 이동하여 2차 전문가 내용타당도 검정을 위한 44개 문항이 도출되었다.

2차 전문가 내용타당도 검정은 문항 별 3점 혹은 4점을 부여한 문항의 비율을 평가하는 문항 내용타당도 지수(Item Content Validity Index [I-CVI] [16]와 I-CVI의 평균으로 척도 내용타당도 지수(Scale-Content Validity Index/average [S-CVI/ave])를 산출[17]하여 검정하였다. I-CVI는 최저 .70에서 최고 1.00이었으며, S-CVI/ave는 .93으로 최상의 내용타당도 기준을 충족하였다. 추가로 간호연구 전문가 그룹(5명)과 병원간호사 그룹(5명)의 평가 결과를 비교하여 교차 분석하였다. 교차 분석 결과 두 그룹 간 점수 폭이 지나치게 큰 문항과 내용이 중복되는 문항을 전문가 2인의 자문을 통해 삭제하기로 결정하였다. 2차 내용타당도 검정결과 7문항이 삭제되어 최종 37개 문항으로 변경되었고 일부 어색한 표현을 수정하였다.

(4) 예비조사

어휘의 정확성과 표현의 적절성에 대하여 국문학자의 자문을 받아 수정된 37개 문항에 대하여 병원간호사 20명을 대상으로 예비조사를 실시하여 문항의 적절성을 평가하였다. 예비조사 대상자는 광역시 소재 일개 종합병원에 근무하고 있으며, 평균 연령은 28.1±5.97세였고, 병원근무연수의 평균은 약 5년이었다. 설문지 작성 소요시간은 4~5분 정도 소요되었다. 예비조사 결과 응답에 소요되는 시간과 각 문항의 길이는 적절한 것으로 확인 되었다. 그러나 문항의 이해도에 대한 대상자의 수정 의견을 반영하여 3개의 문항을 수정하였다. ‘나의 직업을 통해 나는 경제적인 여유를 느낀다’ 문항의 경우 ‘여유’라는 단어가 타 개념과 혼동 된다는 의견이 있어 ‘나의 직업을 통해 나는 경제적인 안정을 느낀다’로 수정하였고, ‘나의 직업은 취업 및 재취업이 용이하다’의 문항은 타 직종과의 비교우위에서 느끼는 감정이라는 의견을 반영하여 ‘나의 직업은 타 직종에 비해 취업 및 재취업이 용이하다’로 수정하였으며, ‘나의 직업은 사회적 요구도가 높은 직업이다’의 문항은 ‘사회적 요구도’라는 용어가 어렵게 느껴진다는 의견을 반영하여 ‘나의 직업은 사회에서 필요로 하는 직업이다’로 수정하였다.

(5) 예비 도구 확정

예비조사 결과 도출된 37개의 초기 문항은 직업적 자아인식 7개 문항, 직업적 유능감 7개 문항, 조직의 존중과 인정 5개 문항, 사회적 신뢰와 존중 5개 문항, 직업유지의 원동력 13개 문항으로 이루어졌다.

2) 도구검정 단계

(1)도구 평가

① 연구대상

연구대상자 수는 최종문항 구성을 위한 요인분석에 적정한 수여야 하므로, 총 문항 수의 5배 이상[16] 또는 300명 이상의 대상자가 적절하다[14]는 의견과 탈락률 10%를 고려하여 병원간호사 350명을 편의 추출하였다. 도구개발의 목적이 병원간호사를 포괄할 수 있는 직업존중감 측정도구를 개발하는 것이므로 수습기간 중인 신규간호사를 제외한 임상경력 등급 5단계[18]의 전체 간호사를 대상으로 하였다. 연구대상자의 근무 병원은 직업태도의 중요한 척도 중 하나인 간호사 이직률의 격차가 가장 많이 났던 병상수를 기준으로[19] 4개 군으로 분류하여 200~399병상 종합병원 1곳, 400~599병상 종합병원 1곳, 800~999병상 종합병원 1곳, 800~999병상 상급종합병원 1곳, 총 4곳을 선정하였다.

② 자료수집 및 윤리적 고려

연구진행에 앞서 P광역시 소재 K대학교에서 기관생명윤리위원회(IRB)의 심사와 승인을 받았다(KU IRB 2018-0051-01). 자료수집 기간은 2018년 10월 1일~22일까지였으며 B광역시 소재 200병상 이상 종합병원 3곳과 상급종합병원 1곳의 간호부에 자료수집에 대한 허락을 구한 후 연구자가 직접 의료기관을 방문하여 설문 조사를 시행하였다. 연구대상자에게 연구의 목적과 방법, 자료의 비밀보장 및 연구자료 관리, 연구 참여 결정, 중도 철회 가능 등이 포함되어 있는 설명문을 제공하여 연구 참여에 자발적으로 서명동의 한 경우에 한하여 조사를 실시하였다. 설문지 작성 소요시간은 약 5분 정도 소요되었고, 감사의 표시로 소정의 선물을 제공하였다. 총 350부의 설문지 중 348부의 설문지가 회수되었으며 응답된 설문지 중에서 불충분한 응답 설문지 3부를 제외한 345부의 설문지를 최종 분석에 이용하였다.

(2) 자료분석 방법

개발된 도구의 문항분석, 타당도와 신뢰도 검정을 위해 수집된 자료는 IBM SPSS Statistics version 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)과 IBM SPSS AMOS Statistics version 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 통계프로그램을 이용하여 분석하였다.

먼저 문항분석은 문항별 평균과 표준편차, 왜도(Skewness)와 첨도(Kurtosis), 수정된 문항과 총점 간 상관계수(Corrected item-total correlation coefficient), 문항 제거 시 신뢰도를 산출하여 각 문항이 측정하려는 개념을 얼마나 대표하는가를 분석하였고, 특정문항 제거 시 신뢰도 계수 Cronbach's α값을 확인하여 삭제를 고려하였다.

구성타당도는 탐색적 요인분석(Exploratory Factor Analysis [EFA])과 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis [CFA])으로 검정하였다. 먼저 요인분석에 적합한 자료인지 판단하기 위해 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 값이 .5 이상인지, 측정과 Bartlett의 구형성 검정의 p값이 유의수준 .05보다 작은지를 확인하였다[20]. 이후 요인의 독립성을 유지하면서 요인구조를 회전시키는 직교회전 방법인 Varimax 회전에 의한 주성분 분석법을 사용하여 탐색적 요인분석을 실시하였다. 주성분 분석에서 공통성 추출값 0.5 이상, 고유값(Eigen value) 1.0 이상, 요인적재치 ±0.5 이상을 기준으로 하여 기준에 미달하는 문항을 삭제하고, 이론구조에 적합하지 않게 잘못 적재되는 경우 삭제하는 기준[20]을 적용하였다.

탐색적 요인분석에서 추출된 요인들의 구조가 적절한지 평가하기 위해 확인적 요인분석을 실시하였다. 먼저 요인 모형의 적합도 검정을 위해 적합도지수를 평가하였다. 연구 모델의 공분산 행렬이 얼마나 적합한지를 보여주는 절대 적합지수 중 χ2(p), Goodness-of Fit Index (GFI), Adjusted Goodness-of Fit Index (AGFI), Root Mean Squared Residual (RMR), Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA)를 확인하였다. 그리고 표본 수에 덜 민감한 증분적합지수 중 Normed Fit Index (NFI), Incremental Fit Index (IFI), Turker-Lewis Index (TLI), Comparative Fit Index (CFI)값이 적합도 기준에 부합하는지 평가하였다[20,21]. 각 문항(관측변수)이 요인(잠재변수)을 설명하는 표준화된 요인부하량(Standardized factor loading)이 최소 .50 이상이어야 하며 .95 이하면 좋다고 할 수 있다[21]는 기준과, 잠재변수에 대한 관측변수의 수가 일반적으로 식별이 가능한 3개 이상이어야 좋다는 기준[21]을 적용하였다. 그리고 추정 오차의 마이너스 오차 분산이 한계치 이상으로 큰 경우 해당 오차항이 마이너스(−)로 나타나 분석 결과를 신뢰할 수 없는 Heywood Case가 발생하므로[20], 해당 오차항이 마이너스(−)로 나타나는 지 여부에 대해 확인하였다.

집중타당도를 검정하기 위하여 확인적 요인분석을 통하여 도출된 문항들의 여러 결과 값 중 표준화된 요인부하량(Standardized factor loading) .50~.95, 유의성(Critical Ratio [C.R]) ±1.96 이상, 평균분산추출(Average Variance Extracted [AVE]) .50 이상, 개념신뢰도(Construct Reliability [CR]) .70 이상이라는 기준[21]을 적용하였다.

판별타당도는 요인 간 상관계수 값이 .90을 넘지 않고, 잠재변수의 AVE가 잠재변수 간 상관계수의 제곱보다 크면 판별타당도가 있는 것으로 간주하였다[20, 21].

준거타당도 중 동시타당도 검정을 위해 본 연구에서 개발된 병원간호사 직업존중감 측정도구와 국내 임상간호사 직무만족 측정도구(Job Satisfaction Scale for Clinical Nurses [JSS-CN]) [22]를 동시에 대상자에게 적용하여 두 도구의 측정치에 대한 Pearson 상관계수를 측정하였다. 준거 타당도 검정 기준으로 JSS-CN을 사용한 이유는 첫째, 지금까지의 직업존중감 관련 선행연구를 분석한 결과 직업존중감의 결과변수와 매개변수로 직무만족이 가장 많았고, 직업존중감이 직무만족에 모두 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것[23, 24]으로 나타나 직업존중감의 외적준거로 직무만족이 적절하다고 판단되었기 때문이다. 따라서 병원간호사 직업존중감 측정도구의 준거타당도를 검정하기 위하여 국내 임상간호사를 대상으로 비교적 최근에 개발된 JSS-CN [22]을 사용하였다. JSS-CN [22]은 저자에게 E-mail을 통해 도구 사용에 대한 승인을 받았다.

신뢰도는 본 연구에서 개발된 도구의 항목들 간의 동질성을 확인하기 위하여 내적일관성신뢰도(Cronbach's Coefficient Alpha)와 반분신뢰도(Split-Half Reliability)를 조사하였다.

연구 결과

1. 대상자의 일반적 특성

대상자의 평균 연령은 29.1±5.97세였으며, 여성이 96.5%로 대부분을 차지하였다. 결혼 상태는 미혼이 76.5%로 가장 많았고 기혼 22.9%, 기타(사별, 이혼) 0.6% 순이었다. 종교는 무교가 41.2%, 기독교 38.0%, 불교 14.2%, 천주교 5.2%, 기타 1.4%의 순으로 나타났다. 최종 학력은 학사 이상 65.5%, 전문대 졸업 28.7%, 석사 이상 5.8% 순이었고, 직위는 일반간호사가 81.2%로 가장 많았으며, 책임간호사 15.7%, 수간호사(팀장) 이상 3.2%였다. 현재 근무부서는 내과계 병동 45.2%, 특수부서(응급실, 수술실, 회복실, 중환자실, 분만실, 인공신장실) 26.4%, 외과계 병동 25.2%, 기타(외래 및 상근센터) 3.2% 순이었고, 근무형태는 교대근무가 97.1%로 대부분이었다. 이직경험이 ‘있음’ 18.3%였고, 이직횟수는 1회 14.2%, 2회 2.6%, 3회 1.2%였다. 총 임상경력은 평균 77개월(±71.40), 현 병원에서의 임상 경력은 평균 69개월(±65.97)이었으며, 연봉은 평균 3,853만원(±773.74)이었다.

2. 도구평가 및 검정 결과

1) 문항분석

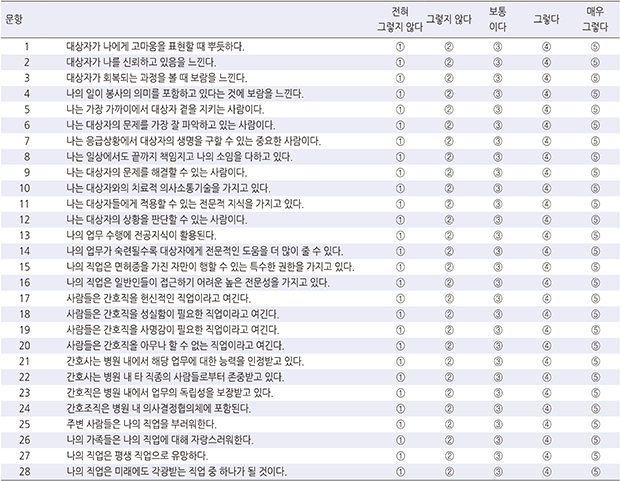

37개 문항의 문항분석을 위해 문항 별 평균과 표준편차, 왜도, 첨도를 확인하였다. 문항의 평균값은 2 .90~4.18, 표준편차는 ±0.64~0.98로 극단적인 값을 보이지 않았고, 왜도는 −0.11~−1.10, 첨도는 −0.47~1.47로 모두 절대 값이 2를 넘지 않아 삭제된 문항은 없었다. 문항의 기여도를 보기 위한 37개 문항의 문항-총점 간 상관계수는 .37~.70의 분포를 보여, 모든 문항의 상관계수가 .30~.79의 기준치를 충족하였다. 그리고 37개 문항의 Cronbach's α값은 .95였으며, 문항 제거 시 Cronbach's α값이 낮아지는 문항은 없어 37문항을 그대로 탐색적 요인분석에 사용하였다(Table 1).

Table 1

Item Analysis (37 Items) (N=345)

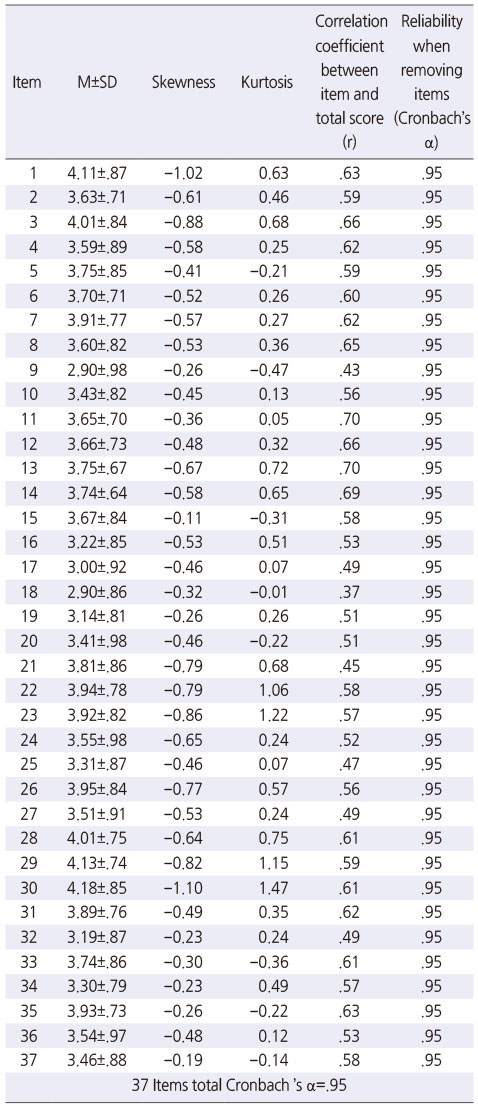

2) 구성타당도 검정: 탐색적 요인분석

문항분석을 통해 선정된 37개 문항에 대해 각 문항의 적재구조 및 요인을 확인하기 위해 Varimax 회전에 의한 주성분 분석법을 사용하여 탐색적 요인분석을 7차례 실시하였다. 1차 요인분석 결과 고유값(Eigen value)이 1.0 이상인 요인은 7개로 추출되었고 설명력은 66.1%, 요인적재값은 .48~.80이었고, 각 문항들의 공통성(Communality)은 .45~.81사이로 모두 .40 이상이었다. 그 중 공통성이 .45로 비교적 낮고 회전된 성분행렬에서 어느 요인에도 묶이지 않은 15번 문항 ‘간호사는 병원 내에서 중요한 역할을 담당하고 있다’를 삭제하였다. 15번 문항을 삭제 후 시행한 2차 요인분석에서 요인적재값이 .47로 기준치 이하로 나온 35번 문항 ‘나의 직업은 사회에서 필요로 하는 직업이다’를 삭제하였다. 15번과 35번 문항 삭제 후 시행한 3차 분석에서는 잘못 적재된 8번 문항 ‘나는 사람들이 경험하는 아픔을 더욱 공감할 수 있다’를 삭제하였고, 4차 분석에서는 25번 ‘나의 직업을 통해 나는 경제적인 안정을 느낀다’가 요인적재값이 .43으로 낮게 나와 문항을 삭제하였다. 이후 34번 ‘나의 직업은 다른 보건의료 전문가들과 협력하는 대등한 위치에 있다’, 26번 ‘나의 직업은 타 직종에 비해 취업 및 재취업이 용이하다’, 27번 ‘나의 직업은 퇴직까지 안정적으로 근무할 수 있다’가 이론적 구조에 맞지 않게 적재되어 순차적으로 삭제되었다. 최종적으로 7개 문항 삭제 후 30개 문항에 대한 7차 분석결과 KMO값은 .92로 1에 가까웠으며 Bartlett의 구형성 검정결과는 χ2=6337.79, df=435, p<.001로 통계적으로 유의한 것으로 나타나 요인분석에 적합한 자료임이 확인되었다. 고유값(eigen value)이 1.0 이상인 요인은 6개로 추출되었고, 스크리 도표에서 급격하게 완만해지는 부분(elbow point)의 요인수도 6개로 확인되었다. 총 변량은 66.6%, 요인적재값은 .52~.83이었고, 각 문항들의 공통성(communality)은 .56~.81사이로 모두 기준 값 이상이었다. 요인 1의 변량은 15.0%, 요인 2의 변량은 11.0%, 요인 3은 10.8%, 요인 4는 10.5%, 요인 5는 10.4%, 요인 6은 9.0%의 변량을 가지고 있었다(Table 2).

Table 2

Factor Loadings of Items according to the Factors and Eigen Value (30 Items) (N=345)

다음 단계로 탐색적 요인분석을 통해 도출된 6개 요인에 대하여 각 요인별 문항의 내용을 함축할 수 있는 개념으로 요인을 명명하였다. 요인 1은 업무에서 자기가치감과 보람을 찾게 되고 이는 자신의 직업에 대해 가지는 스스로의 인식으로 해석되어 ‘직업적 자아인식’으로 명명하였고, 요인 2는 본인의 직업과 관련한 내면적인 성숙과, 업무적으로 남들보다 잘하는 능력이 있음을 느끼는 것으로 ‘직업적 유능감’으로 명명하였다. 요인3은 간호직이 가진 ‘돌봄’이라는 본질적 역할과 그 전문적 역할에 대한 간호사 스스로의 긍지로 해석되어 ‘돌봄의 역할과 전문성’이라고 명명하였고, 요인 4는 간호사 스스로가 인식하는 간호직에 대한 사회적인 이미지와 이에 따른 사회적 신뢰도에 대한 부분으로 ‘사회적 신뢰와 존중’이라고 명명하였다. 요인 5는 간호사 스스로가 인식하는 간호직에 대한 병원 조직 내에서의 지위와 역할, 그리고 이에 따른 조직의 인정에 대한 부분으로 ‘조직의 존중과 인정’으로 명명하였고, 요인 6은 자신의 직업과 관련된 권위와, 미래 직업 가치에 대한 자신의 분석으로 해석되어 ‘직업적 권위와 미래가치’라고 명명하였다.

그리고 6개 요인을 통해 얻은 점수와 총점과의 상관계수에 의한 타당도를 검정하기 위해 각 요인의 점수와 총점간의 상관관계를 분석한 결과 모두 유의한 정(+)의 상관관계가 있는 것으로 나왔다. 도구의 총점과 각 요인은 .64~.84의 높은 상관관계를 보였으며, 본 도구의 6개 요인이 한국 간호사의 직업존중감과 상관성이 높다는 것을 확인하였다(Table 2).

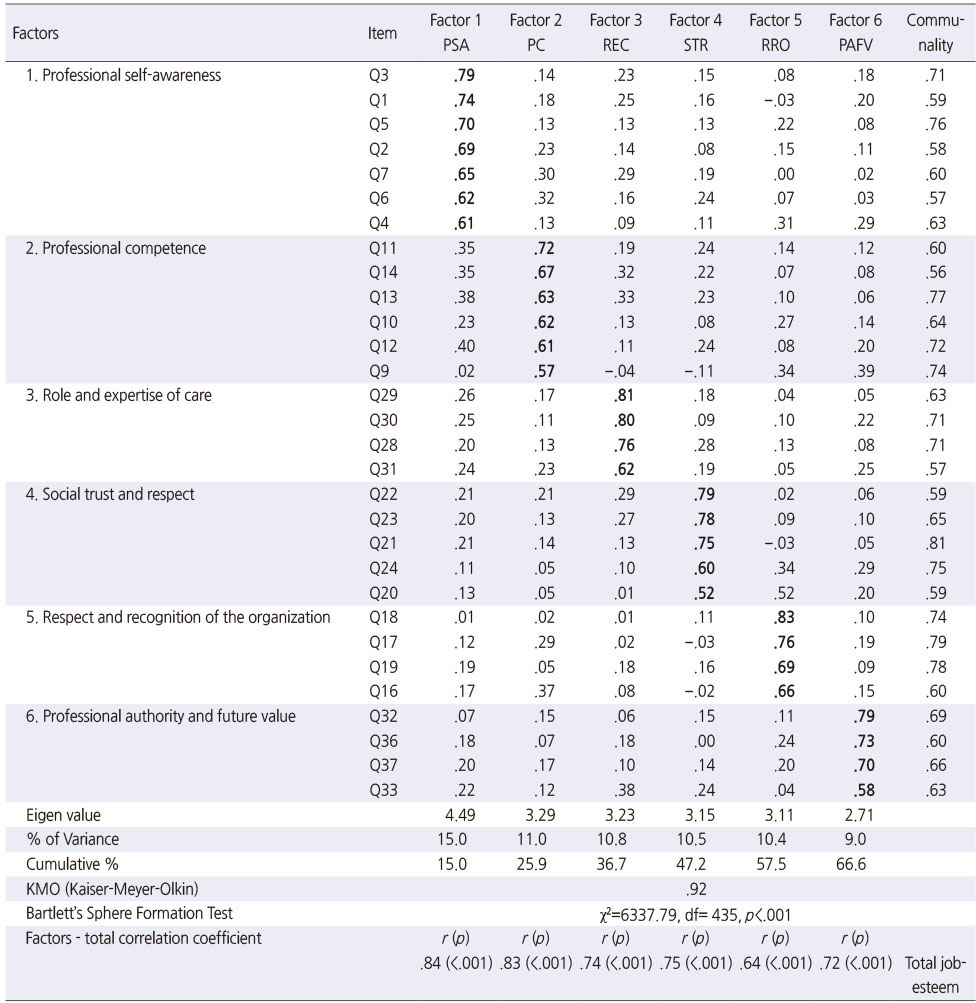

3) 구성타당도 검정: 확인적 요인분석

탐색적 요인분석에서 추출된 6개 요인들의 구조가 적절한지 이론적 모형의 적합도 검정을 위해 확인적 요인분석을 실시하였다. 먼저 요인 모델의 적합도 검정을 위해 적합도 지수를 평가한 결과 전반적으로 적합도 수준이 기준치에 못 미치는 것으로 나타나 모델의 수정이 요구되었고, 모델의 적합도를 수정하기 위해 설명력 S quared Multiple Correlations (SMC)값을 확인한 결과 요인부하량이 .42, .47로 기준치 보다 낮게 나왔던 9번, 20번 문항이 설명력(SMC) 또한 .18, .22로 기준치 .40보다 낮게 나타나 9번과 20번 문항을 순차적으로 제거하면서 2차 확인적 요인분석을 실시하였다. 2차 모형적합도 검정은 표본 수에 덜 민감한 증분적합지수 중 CFI 0.90, IFI 0.90으로 기준치를 상회하여 2차 확인적 요인분석의 모델은 적합한 것으로 판명되었다.

2차 확인적 요인분석에서 각 문항(관측변수)이 요인(잠재변수)를 설명하는 표준화된 요인부하량(Standardized factor loading)을 확인한 결과, 모든 문항은 .54~.93 사이로, .50 이상~.95 이하면 좋다[21]는 기준치에 부합하였다. 모든 잠재변수간의 공분산(Covariance)은 C.R값이 모두 ±1.96 이상으로 유의하게 나왔으며, 모든 잠재변수간의 상관계수(Correlations)은 최소 .28~.71 사이로 모두 .90이하였다. 분산(Variances)에서 해당 오차항은 마이너스의 값을 보이지 않아 Heywood Case는 발생하지 않았다(Table 3).

Table 3

Confirmatory Factor of Analysis Finding. Convergent & Discriminant Validity Test of Job Esteem Scale (N=345)

4) 집중타당도, 판별타당도 검정

먼저 표준화된 요인부하량 .54~.93, 유의성 C.R=±1.96 이상, 평균분산추출(AVE) .56~.76, 개념신뢰도 .84~.94로 세 가지 기준을 모두 충족하여 집중타당도가 있는 도구임이 검정되었다. 그리고 요인 간 상관계수는 .28~.71로 .90을 넘지 않았고, 잠재변수의 AVE가 잠재변수 간 가장 큰 상관계수인 .71의 제곱인 .50보다 모두 크게 나와 판별타당도도 있는 것으로 간주하였다(Table 3).

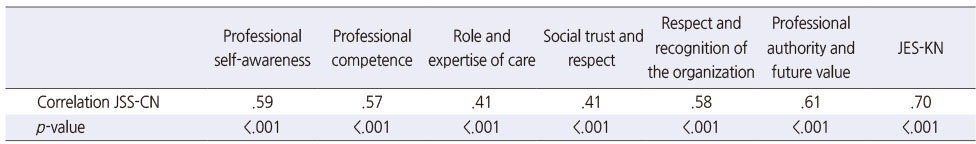

5) 준거타당도 검정

병원간호사의 직업존중감 측정도구(JES-KN)의 6개의 하위요인과 전체도구는 병원간호사 직무만족 측정도구(JSS-CN)와 모두 유의미한 정(+)의 상관관계로 나타났으며 상관계수 값은 .41~.70 사이었다. 두 도구의 상관계수가 .40~.80이면 준거타당도가 확보되는 것으로 판단[16]하므로 준거타당도가 확보되었다고 볼 수 있다(Table 4).

Table 4

Criterion-Related Validity of Job Esteem Scale (N=345)

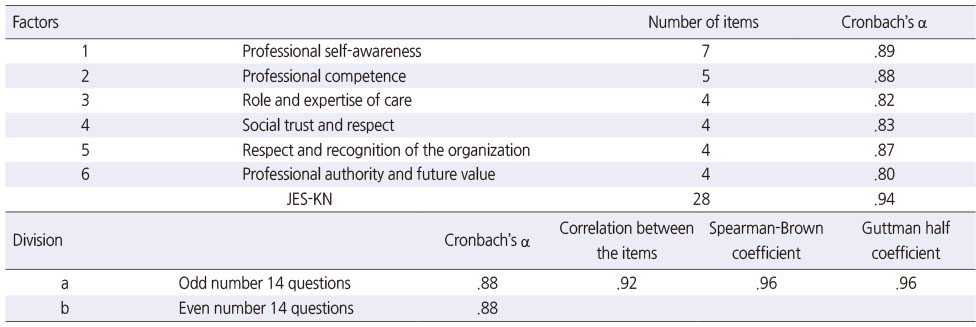

6) 신뢰도 검정

최종 도출된 28문항의 전체 신뢰도 계수 Cronbach's α는 .94이었고, 각 구성요인 별로는 1요인 .89, 2요인 .88, 3요인 .82, 4요인 .83, 5요인 .87, 6요인 .80으로 나와 개발된 본 도구의 신뢰도는 기준치 .60 [16] 이상을 충족하였다. 그리고 반분 신뢰도는 홀수 번 부분 Cronbach's α .88, 짝수 번 부분 Cronbach's α .88으로 높게 나타나 났으며, Spearman-Brown 계수 .96, Guttman 반분계수 .96으로 상관계수가 높게 나타나 각각의 항목이 동일한 개념을 나타내고 있음이 검정되어 측정도구의 동질성이 확보되었다(Table 5).

Table 5

Internal Consistency Reliability & Split-Half Reliability of Job Esteem Scale (N=345)

3. 도구의 최적화

이상의 타당도와 신뢰도 검정 과정을 통해 최종적으로 한국 간호사 직업존중감 측정도구(JES-KN)는 28개 문항으로 최종 확정되었다. 총 6개의 요인이 추출되었으며 ‘직업적 자아인식’, ‘직업적 유능감’, ‘돌봄의 역할과 전문성’, ‘사회적 신뢰와 존중’, ‘조직의 존중과 인정’, ‘직업적 권위와 미래가치’로 명명하였다.

도구의 척도는 Likert 5점 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘보통이다’ 3점, ‘그렇다’ 4점, ‘매우 그렇다’ 5점으로 28~140점의 점수 범위를 가지며, 점수가 높을수록 한국 간호사의 직업존중감이 높은 것을 의미한다(Appendix).

논 의

본 연구에서는 한국 간호사의 직업존중감을 측정하기 위한 도구를 개발하여 타당도와 신뢰도를 검정하였으며, 최종적으로 6개의 하위요인으로 구성된 28개 문항이 개발되었다. 6개 요인의 총 누적 설명변량은 66.6%로, 일반적으로 누적분산비율이 60% 이상 나오면 좋은 설명력으로 간주[21]하므로, 6개의 하위 요인이 현 도구에 잘 반영되었다는 것을 알 수 있었다. 간호사를 대상으로 하여 본 연구에서 개발된 ‘직업존중감’과 유사개념인 ‘간호전문직관’ 측정 도구개발 연구[10]에서 하부 5개 요인의 총 변량이 51.5%, ‘임상간호사 직무만족’ 측정 도구개발 연구[22]에서 하부 6개 요인의 총 변량이 59.7%로 나타나 본 도구의 하위요인의 설명력이 더 높았다.

하부요인 별로 살펴보면 설명변량이 15.0%로 가장 높게 나타난 제1요인은 ‘직업적 자아인식’으로 개인적 차원에서 ‘직업적 자아인식’ 구성요소가 그대로 도출되었다. 대상자 간호를 하면서 간호사 스스로 자기가치감과 보람을 찾게 되는 내용들을 포함하여 ‘직업적 자아인식’으로 명명되었다. 이는 ‘전반적인 자기평가에 기초한 자기가치감’이라는 자아존중감의 정의[25]와 연결되는 부분이다. 타 직종을 대상으로 한 직업존중감 도구에서는 직업이나 업무에서 개인이 내면적으로 보람과 자부심, 가치감 등을 느끼는 문항들을 ‘내재적 가치’[24, 26] 또는 ‘긍정적 가치’[23, 27]라는 요인으로 명명하고 있었다. 그리고 간호대학생을 대상으로 한 직업존중감 개념분석 연구[28]에서는 ‘일을 통해 보람과 자부심을 느낀다’는 지표를 포함하고 있으며 이를 ‘내재적 긍정적 가치’라고 명명하고 있는데, 이 또한 제1요인과 유사한 맥락이다.

제2요인 ‘직업적 유능감’은 설명변량이 11.0%로 개인적 차원에서 ‘내면적 성숙’과 ‘업무적 역량’이 본인의 직업과 관련된 전반적인 유능감이라는 하나의 요인으로 도출된 결과이다. 이는 간호사 전문직 자아개념 측정도구[29]에서 ‘전문적 실무’라는 요인과 연관된다. 전문적 실무 요인은 간호사로서의 본인의 업무수행능력에 대한 유능함과 자신감에 대한 내용으로 본 도구의 2요인 ‘직업적 유능감’과 연결되는 내용이다. 차이점은 전문적 실무요인은 간호사의 전문적 실무능력에 대한 자신감과 유능감에만 집중한 속성이라면 본 도구의 직업적 유능감 요인은 내면적인 성숙과 업무적 자신감을 모두 포함하는 좀 더 포괄적인 속성이다.

설명변량이 10.8%로 나왔던 제3요인 ‘돌봄의 역할과 전문성’은, 간호직의 ‘돌봄’이라는 본질적 역할에 요양보호사, 조무사, 사회복지사 등 ‘돌봄’을 제공하는 타 직종과는 차별화 되는 ‘전문성’이라는 특수성이 가미되어 있는 것에 대한 간호사 스스로의 긍지가 포함되어 있다. 간호학생들에게 왜 간호사가 되고 싶은지 물었을 때 대부분의 대답은 ‘다른 사람을 돕기 위함’ [30]이라고 하였는데, 이러한 ‘돌봄’은 간호사가 자신의 환자를 위해 간호중재를 하는 전문직 간호의 가장 핵심이다[30]. 이러한 ‘전문성을 가진 돌봄’은 간호대학생을 대상으로 한 직업존중감 개념분석 연구[28]에서 ‘의료 지식에서 나온 전문적인 권위와 힘’이라는 지표와 연결되고 있었다. 그리고 간호전문직관 측정도구[10]의 하부요인 중 ‘간호의 전문성’ 요인과 유사한 맥락을 보이고 있었는데, 간호직은 타 직종과는 차별화되는 고유한 전문직의 특성을 가진다는 것을 스스로 인식한다는 내용들을 둘 다 포함하고 있다.

제4요인 ‘사회적 신뢰와 존중’은 설명변량이 10.5%로, 간호사 스스로가 인식하는 간호직에 대한 사회적인 이미지와 이에 따른 사회적 신뢰에 대한 내용으로 사회적 차원에서 ‘사회적 신뢰와 존중’ 구성요소가 그대로 도출되었다. 타 직종을 대상으로 개발된 직업존중감 측정도구에서도 ‘사회적 평판’, ‘사회적 존중감’, ‘사회적 가치와 공헌도’ 등의 사회적 평판과 대우에 관련한 하부요인이 사회적 차원에 포함된 것[31]과 유사한 결과였다. 간호사 본인의 직업에 대한 태도나 가치 평가에 있어 개인적인 측면도 중요하지만 특히 사회적 평판과 인식의 영향을 크게 받음을 보여주는 결과이다. 심층면담 시에도 대부분의 참여간호사들이 본인의 직업을 스스로 평가하는데 있어서 타인의 시선, 특히 전반적인 사회의 인식과 대우를 많이 의식하게 된다고 표현하였다[6]. 그리고 4요인은 간호전문직관 측정도구[10]에서 ‘사회적 인식’ 요인의 일부 내용을 포함하고 있었다. 간호대학생 대상 직업존중감 개념분석 연구[28]에서 ‘높은 사회적 가치와 공헌도’라는 지표와 유사한 속성을 보이고 있었다.

제5요인 ‘조직의 존중과 인정’은 설명변량이 10.4%로, 간호사 스스로가 인식하는 간호직에 대한 병원 조직 내에서의 지위와 역할, 그리고 이에 따른 조직의 인정에 대한 부분으로 조직적 차원에서 ‘조직의 존중과 인정’ 구성요소가 그대로 도출되었다. 이는 You [9]에서 조직적 차원 내에 조직관련 하부요인을 포함하는 것과 유사한 구조였다. 즉, 조직 내에서 나의 직업이 중요한 역할과 높은 위치에 있으며, 존중받고 가치를 인정받음을 인식하는 것은 개인의 직업에 대한 가치 평가에 중요한 영향을 미친다는 것을 보여주고 있다. 그리고 임상간호사의 직무만족 측정도구[22]의 ‘조직의 인정 및 전문적 성취’ 요인과 일부 유사한 속성을 포함하고 있었다.

제6요인 직업적 권위와 미래가치는 설명변량이 9.0%로, 사회적 차원의 구성요소인 직업유지의 원동력 중 주변의 동경, 가족이 느끼는 자부심, 직업의 위치와 전망이 하나의 요인으로 도출된 결과이다. 즉 간호사들이 간호직을 유지하는 여러 이유 중 주변에서 동경하는 위치에 있으며, 가족이 내 직업을 자랑스러워하고, 직업의 미래 전망이 밝다는 세 가지 측면이 하나의 요인으로 도출된 것으로 본다. 이와 유사한 속성을 타 학문의 직업존중감 연구[24]에서는 사회적 차원의 외재적 가치라는 하나의 요인 중 일부 속성으로 분류하고 있었다. 간호대학생의 직업존중감[28]에서도 다양한 진로와 가능성, 주변의 동경, 가족의 자부심 지표에서 이와 같은 속성을 보이고 있다.

지금까지 개발된 도구의 요인을 살펴본 결과 한국 간호사 직업존중감은 선행개념분석 연구[6]의 문헌고찰 단계에서 관련 개념으로 제시되었던 자아존중감, 전문직자아개념, 간호전문직관, 직무만족의 일부 속성들을 고루 하부 요인으로 포함하고 있는 개념임이 확인되었다. 더불어 타 직업에서 확인된 직업존중감의 기본적이고 공통적인 속성을 포함하면서도, 병원간호사 직업존중감에서만 도출된 차별화 된 요인도 가지고 있었다.

본 연구에서는 한국 간호사 직업존중감 척도의 타당도와 신뢰도 검정을 위해 다양한 방법을 사용하였고, 이러한 과정을 통해 문항개발 시 객관성이 확보되었으며, 측정도구의 내용 또한 한국 간호사의 직업존중감에 대한 속성을 대표할 수 있었다고 사료된다.

먼저 여러 단계의 타당도 검정 과정을 거친 결과 개발된 본 도구의 타당도는 전반적으로 높은 것으로 확인되었다. 개념적 틀에서 제시한 구성요소가 통합과 분리의 과정을 거쳐 대부분 요인으로 도출되었는데, 이는 선행된 개념분석 연구[6]에서 도출된 속성이 도구에 충실하게 반영된 결과라고 생각된다. 그리고 측정도구의 총점과 각 요인 간 상관관계를 분석한 결과 모두 높은 양의 상관관계가 있는 것으로 나와, 각 요인들이 직업존중감을 잘 설명하고 있음을 알 수 있었다. 외적 준거인 임상간호사 직무만족 측정도구(JSS-CN) [22]와 개발된 본 도구의 6개 요인은 모두 유의미한 정(+)의 상관관계로 나타나, 직업존중감이 직무만족과 정(+)의 상관관계가 있으며, 직업존중감이 직무만족에 모두 유의한 정(+)의 영향을 미친다는 선행연구 결과[23, 24]와 일치하였다.

개발된 도구의 신뢰도 검정 결과, 전체 28개 문항의 내적일관성신뢰도 계수 Cronbach's α는 .94으로 사회 심리적 도구의 기준인 .70[16] 이상의 신뢰도를 보였다. 각 구성요인 별로는 1요인 .89, 2요인 .88, 3요인 .82, 4요인 .83, 5요인 .87, 6요인 .80으로 나와 전체 도구뿐만 아니라 하위요인들의 내적일관성도 모두 높음을 보여주고 있다. 이는 관광전공 대학생을 대상으로 개발한 직업존중감 도구[2]의 전체 신뢰도 계수 .82, 미국 호텔 종업원을 대상으로 개발한 도구[8]의 신뢰도 계수 .75~.77 보다는 높은 편이었으며, 항공사 승무원을 대상으로 개발한 직업존중감 도구[9]의 신뢰도 계수 .89~.95 와 유사한 결과였다. 지금까지 간호학에서 주로 사용해 왔던 Ko와 Chun[2]의 도구는 하부요인 별 신뢰도가 제시되어 있지 않고 15문항에 대한 전체 도구의 내적일관성 신뢰도만 제시되어 있다는 제한점이 있었다. 개발된 도구의 반분 신뢰도 또한 Spearman-Brown 계수 .96, Guttman 반분계수 .96으로 상관관계가 높게 나타나 각각의 항목이 동일한 개념을 나타내고 있음이 검정되어 측정도구의 동질성이 확보되었다.

기존의 직업존중감 도구와 본 연구에서 개발된 JES-KN을 비교해보면, JES-KN은 총 28개 문항으로, 기존의 미국 호텔종사원 직업존중감 측정도구인 JES-HE [8]의 36개 문항, 항공사 승무원 직업존중감 측정도구[9]의 35개 문항 보다 문항 수가 적어 임상에서의 사용이 편리할 것으로 보인다. 관광전공 대학생 직업존중감 측정도구[2]는 15개 문항으로 JES-KN 보다 문항 수는 적지만 대학생들을 대상으로 미래의 직업에 대한 가치평가의 내용으로 구성되어 있어, 현재 그 직업에 몸담고 있는 현 근무자의 직업존중감을 평가하기에는 부적절하다는 한계가 있고 도구 개발과정에서 이론적 근거를 충분히 확보하지 못했음[2]을 연구자도 제한점으로 인정하고 있다. JES-KN은 현재 병원에서 근무하고 있는 간호사를 대상으로 다각적인 방법으로 내용분류 틀을 구성 한 후 문항을 개발하였으므로 관광전공 대학생 직업존중감 측정도구[2]의 이론적 근거를 확보하지 못한 단점을 보완한 것으로 보인다. 또한 Ko와 Chun의 도구[2]는 직무수행 자체로부터 유발되는 즐거움, 성취감, 도전감, 성장감 등 심리적 현상을 충분히 포괄하지 못하고 있다[26]는 한계도 지적되고 있는데, JES-KN은 문헌고찰뿐만 아니라 심층면담을 통하여 간호사 스스로가 느끼는 감정을 충분히 표현하도록 이끌어내는 질적 연구방법[6]을 선행하여 도출되었으므로 이 제한점을 보완할 수 있는 도구라 생각된다.

항공사 승무원 직업존중감 측정도구[9]는 현장 작업을 통한 개념분석 과정 없이 문헌고찰만으로 기존 도구를 재구성하고, 전문가의 내용타당도를 거치지 않고 탐색적 요인분석으로 도구의 구성 타당도 검정과 신뢰도 검정만 했다는 제한점이 있는 반면, JES-KN은 내용타당도, 구성타당도, 집중타당도, 판별타당도, 준거타당도, 신뢰도의 복합적인 검정과 평가 단계를 모두 거친 도구로 방법론적인 제한점 또한 보완 할 수 있는 도구라 생각된다. 국외에서 개발된 호텔종업원 직업존중감 도구인 JES-HE [8]는 2000년대 초반의 미국의 서비스산업 종사자를 대상으로 하였으므로, 국내의 간호 연구에 적용하기에는 문화적 속성이 달라 한국적 상황을 반영하지 못하며, 간호직업의 특수성과 2000년 이후 시대변화를 반영하지 못한다는 제한점이 있었는데, 본 도구는 현재 국내 병원간호사들을 대상으로 실증적인 방법을 거쳐 개발함으로써 이러한 제한점 또한 보완 할 수 있었다.

이와 같이 지금까지 개발된 국내외 직업존중감 측정도구는 국내 병원간호사의 직업적 특성이 반영되지 않아 한국 간호사들의 직업존중감을 측정하기에는 부적합하였다. 또한 Miller와 Madsen [8]은 직업마다 특화된 직업존중감(Specific job-esteem) 도구가 필요하다고 제안하였으므로 본 연구에서 병원간호사의 직업존중감 도구를 최초로 개발하였다는 것은 의미가 있다고 할 수 있다.

따라서, 본 연구에서 개발된 한국 간호사의 직업존중감 측정 도구의 활용으로 한국의 문화적 속성과 시대 상의 변화에 따른 간호사의 직업존중감을 확인해 볼 것을 제안한다. 현재 우리나라 병원간호사의 직업과 관련한 자아인식 정도가 어떠한지, 타 직업과는 차별화되는 간호직 특유의 직업적 유능감과 역할의 전문성을 체감하는지, 간호사 스스로가 평가하는 간호직에 대한 사회 전반적인 인식과 조직 내에서의 인정과 대우는 어느 수준인지, 간호직의 현재 위치와 미래 전망은 어느 정도의 수준으로 인식하는지를 구체적으로 파악하고, 그에 따른 차별화 되고 현실적인 간호 인적자원관리 전략과 전술을 계획할 수 있을 것으로 생각된다.

직업적 가치인식 정도는 개인적 특성에 따라 다르게 평가될 수 있으며[32], 교과과정에서 배운 이상적인 간호사에 대한 인식과 몸소 체험한 현실의 간호사에 대한 인식이 다른데서 오는 혼돈과 괴리감은 간호사들의 직무만족과 위상정립을 저해하는 등 많은 문제를 초래할 수 있다[7]. 따라서 간호사 개인적 측면에서는 본인의 직업존중감 정도를 확인해 봄으로써 스스로의 직업적 인식을 돌아보고 환기 할 수 있는 기회가 되며, 나아가 자기 직업의 가치를 알고 존중함을 통해 간호전문직에 장기간 재직할 수 있도록 돕는 일에 본 도구가 활용되기를 기대한다. 이를 통해 간호사 개인 스스로도 간호직이 국민과 대상자에게 봉사할 책임과 전문직을 유지 및 발전시켜야 할 책임이 있음을 인지하고, 전문직업인으로서 간호직을 평생직으로 삼기 위해 직업과 개인생활을 균형 있게 유지함으로써 직업만족을 꾀하기 위해 노력해야 할 것이다[30].

조직적 측면에서는 병원조직이 간호사들이 본인의 직업에 대한 가치를 높이 평가하고 존경할 수 있도록 다양한 기회제공의 노력과 적극적인 보상지원, 조직 내 간호사 처우개선의 움직임과 제도변화가 필요하다. 즉 간호사가 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 개발과 참여의 기회를 안정적으로 보장하고, 조직 내 간호직을 인정하고 존중하는 분위기가 조성되어야 할 것이며, 간호사 고유 업무에 대한 조직차원의 인정과 지원, 간호전문직 수준에 맞는 임금 책정과 병원 간 임금 격차 해소, 한국형 경력사다리제도를 활용한 공정한 진급제도 등이 뒤따라야 할 것이다. 간호학생이 대학에서 배웠던 전문직으로서 자부심과 사명감이 졸업 후 조직에 와서 단절되고 내적 혼란을 겪는 경우가 많은데, 전문직 영역을 확장하기 위해 보수교육 및 실무교육을 비롯하여 다양하고 체계적인 교육 프로그램을 제공하여[7] 간호사들의 내적 동기를 상승시키는 조직적 노력이 필요하다. 이는 병원조직의 규모나 환경 및 간호조직의 특성에 따라 간호사들의 간호업무에 대한 인식과 간호전문직관이 다르게 나타나므로, 간호사들이 근무하는 조직의 특성이 반영 된 차별화된 교육 방법을 적용하는 것이 요구된다[32].

사회적 측면에서 인력부족과 극심한 노동, 열악한 근무환경은 간호직에 대한 부정적인 자아인식으로 이어져 직무만족을 감소시키고 빈번한 이직을 불러와 결국은 국민 건강을 위협하는 결과를 초래하므로, 우선적으로 간호사 근무환경과 처우개선을 위한 정책적 방안이 우선되어야 한다[7]. 나아가 아직까지 사회적으로 남아있는 간호사에 대한 부정적 인식과 이미지에 대한 개선을 위해 간호사들의 사회적 공헌도와 전문적인 간호사 역할을 부각시키고 증대시키며, 사회적인 처우개선 노력과 변화를 간호사들이 체감할 수 있도록 구체적인 대책을 마련할 필요가 있다.

본 연구의 의의는 신뢰도와 타당도가 검정된 직업존중감 도구를 간호학 차원에서 최초로 개발했다는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 개발된 도구를 이용하여 현재 우리나라 병원간호사의 직업존중감을 보다 정확히 측정해냄으로써 간호사의 간호직업에 대한 인식과 평가의 현실반영 뿐 아니라 간호조직의 안정적 인력확보 및 간호인력 관리를 위한 전략 개발에 유용한 도구로 사용될 수 있을 것이다. 연구의 제한점으로는 첫째, 본 도구는 일부 지역 소재의 병원간호사를 대상으로 개발된 것으로서 일반화에 한계가 있으므로 다양한 지역의 병원간호사를 대상으로 한 타당도, 신뢰도 검정이 지속적으로 이루어져야 할 것이다. 둘째, 두 차례의 요인분석 과정에서 동일한 분석대상을 이용하였으므로, 교차타당화 작업은 이루어지지 않았다. 셋째, 본 도구는 병원에 근무하는 간호사만을 대상으로 개발되었으므로 병원과 직무가 다른 다양한 지역사회 현장에서 근무하는 간호사들에게 적용하는 것은 한계가 있다.

결 론

본 연구는 국내 병원간호사의 직업존중감 측정을 위한 타당도와 신뢰도가 확보된 도구를 개발하여 간호사의 직업 태도에 대한 사정과 중재 및 평가에 활용함으로써 간호연구와 간호실무에 기여하고자 하였다. 개발된 도구(JES-KN)는 타당도와 신뢰도를 확보하고 임상현장의 현실을 반영한 도구로서, 직업존중감 관련 유사 개념을 포괄하면서도 한국 간호사만의 직업적 특수성을 반영하고 있는 도구임을 알 수 있었다. 따라서 본 도구는 국내 병원 간호사의 직업존중감 정도를 사정하고 평가하는데 효과적으로 활용될 수 있을 것이며, 간호사의 직업존중감 정도를 확인하는 것은 병원 조직 내 간호인력의 직무만족과 재직의도를 예상하여 인력관리 계획을 세우는데 기초자료가 될 것으로 기대한다. 추후 본 연구에서 개발된 도구의 정련화와 타당화, 신뢰도 확보를 위한 지속적인 검정 과정을 위하여 실무에서의 도구의 적용가능성과 민감성을 측정하는 연구가 추가되어야 것으로 생각되며, 도구의 정확성 및 적용가능성을 높이기 위해 병원의 규모나 소재, 경력 등 다양한 집단의 대상자를 적용할 필요가 있다. 또한 본 연구에서 개발된 도구를 적용하여 국내 병원간호사의 직업존중감에 영향을 미치는 변수들을 규명하고, 개념적 모형을 개발하기 위한 연구를 제안한다. 나아가 측정 결과에 따라 병원간호사의 직업존중감 증진을 위한 간호중재 및 교육 프로그램 개발 및 적용에 대한 후속 연구가 필요할 것으로 생각된다.

이 논문은 제1저자 최현주의 박사학위논문의 일부를 발췌한 것임.

본 연구는 2018년도 대한간호협회 백양 이영복 장학금의 지원에 의해 수행되었음

이 논문은 2019년 12th International Nursing Conference에서 발표되었음.

This manuscript is based on a part of the first author's doctoral dissertation from Kosin University. Year of 2019.

This study was supported by the Baek yang Lee Young bok scholarship in Korean Nursing Association.

This work was presented at 12th International Nursing Conference, October 2019, Seoul, South Korea.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Choi HJ.

Data curation or/and Analysis: Choi HJ.

Funding acquisition: Choi HJ.

Investigation: Choi HJ.

Project administration or/and Supervision: Jung KI.

Resources or/and Software: Choi HJ.

Validation: Jung KI.

Visualization: Choi HJ.

Writing original draft or/and Review & editing: Choi HJ.

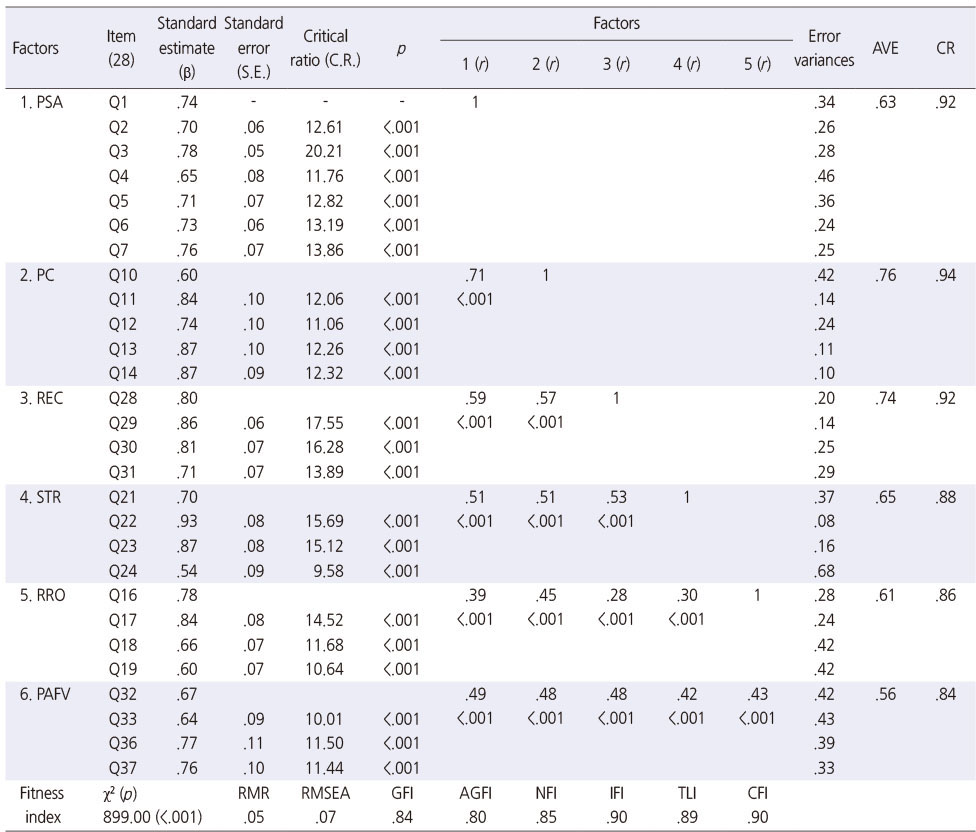

Appendix

한국 간호사의 직업존중감 측정도구(JES-KN)

* 지금까지 간호업무를 해 오면서 간호사라는 본인의 직업을 통해 느끼는 감정들을 솔직하게 체크(✓)해주시면 됩니다.

직업적 자아인식=1,2,3,4,5,6,7; 직업적 유능감=8,9,10,11,12; 돌봄의 역할과 전문성=13,14,15,16; 사회적 신뢰와 존중=17,18,19,20; 조직의 존중과 인정=21,22,23,24; 직업적 권위와 미래가치=25,26,27,28.

(Choi Hyun Ju. Development of job-esteem scale for nurses in hospital [dissertation]. 2019. p.146,147).

References

-

Miller DG. In: Effect of value-based training on job-esteem and hospitality values of front-line hotel employees [dissertation]. Salt Lake City (UT): University of Utah; 1999. pp. 1-136.

-

-

Ko DW, Chun BG. The concept and measurement scale of job-esteem: The case of undergraduates majoring tourism studies. Journal of Tourism Sciences 2003;26(3):279–297.

-

-

Waryszak R, King B. Managerial attitudes towards work activities in the hospitality and service industries. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2001;13(4):197–203. [doi: 10.1108/09596110110389566]

-

-

Korean Nurses Association. A study on the actual condition survey of nurses with disconnected career and performance evaluation of reemployment support project. Seoul: Ewha Womans Universty; 2014. pp. 1-248.

-

-

Kang JS. A qualitative research on turnover experience among hospital nurses. Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology 2017;7(4):751–768. [doi: 10.35873/ajmahs.2017.7.4.071]

-

-

Choi HJ, Jung KI. Concept analysis of hospital nurses’ job-esteem. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2019;25(4):302–316. [doi: 10.11111/jkana.2019.25.4.302]

-

-

Kim S, Park S, Kwon D. Images of nurse perceived by nursing students and nurses: A Q-methodological approach. Journal of Digital Convergence 2019;17(4):167–176. [doi: 10.14400/JDC.2019.17.4.167]

-

-

Miller DG, Madsen SR. In: Lynham SA, Egan TM, Inbakumar V, editors. Job-esteem: Definition and instrument development; Proceedings of AHRD 2003 Conference; 2003 Feb 26–Mar 2; Minneapolis, MN. Bowling Green (OH): Bowling Green State University; c2003. pp. 475-482.

-

-

You JA. In: The effects of the flight attendants' job-esteem on their prosocial service behavior: Focusing on the moderating effect of person-job fit [dissertation]. Seoul: Sejong University; 2017. pp. 1-139.

-

-

Park JH. A comparative study between job esteem and emotional labor of female flight attendants. Journal of Tourism and Leisure Research 2014;26(9):103–119.

-

-

Locke EA. The nature and causes of job satisfaction. In: Dunnette MD, editor. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. . Chicago (IL): Rand McNally College Pub. Co.; 1976. pp. 1297-1350.

-

-

DeVellis RF. In: Scale development: Theory and applications. 4th ed. Los Angeles (CA): Sage Publications Inc.; 2017. pp. 73-114.

-

-

Schuman H, Presser S. In: Questions and answers in attitude surveys: Experiments on question form, wording, and context. Orlando (FL): Academic Press; 1981. pp. 351-362.

-

-

Lee EO, Im NY, Park HA, Lee IS, Kim JI, Bae JY, et al. In: Nursing research and statistical analysis. 4th ed. Paju: Soomoonsa; 2009. pp. 572-578.

-

-

Polit DF, Beck CT. In: Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer; 2008. pp. 458-486.

-

-

Cho MS, Cho YA, Kim KH, Kwon IG, Kim MS, Lee JL. Development of clinical ladder system model for nurses: For tertiary care hospitals. Journal of Korean Clinical Nursing Research 2015;21(3):277–292. [doi: 10.22650/JKCNR.2015.21.3.277]

-

-

Hospital Nurses Association. A survey on hospital nursing staffing (2017). Business report for Hospital Nurses Association. Seoul: Hospital Nurses Association; 2018. pp. 90.

-

-

Song JJ. In: SPSS/AMOS statistical analysis method. 2nd ed. Paju: 21Century; 2015. pp. 61-99.

-

-

Woo JP. In: Concept and understanding of structural equation model: AMOS 4.0~20.0. Seoul: Hannarae; 2012. pp. 150-176.

-

-

Park YJ, Yoon JH. The effect of manager’s leadership styles on the job esteem, job satisfaction and turnover intention: Comparison between listed and unlisted travel agencies. Korean Journal of Hospitality and Tourism 2013;22(3):265–282.

-

-

Kim SR, Cho HY. The effect of self-esteem and job-esteem on job satisfaction. Journal of Tourism & Leisure Research 2012;24(3):361–380.

-

-

Rosenberg M, Schooler C, Schoenbach C, Rosenberg F. Global self-esteem and specific self-esteem: Different concepts, different outcomes. American Sociological Review 1995;60(1):141–156. [doi: 10.2307/2096350]

-

-

Kim JH, Chun BG. Undergraduates’ occupation-appraisal: Focus on tourism industry. Korean Journal of Tourism Research 2007;22(3):105–123.

-

-

Choi W. In: A study on the recognition of hotel's internal customer of corporate social responsibility affecting job esteem and organizational citizenship behavior: Focusing on moderating effect of hotel classification [master's thesis]. Seoul: Kyung Hee University; 2015. pp. 1-78.

-

-

Choi HJ, Jung KI. A concept analysis of job-esteem of nursing students. Crisisonomy 2018;14(5):105–118. [doi: 10.14251/crisisonomy.2018.14.5.105]

-

-

Ko MS, Min S, Yeom YH, Yoon SH, Lee MA, Lee YJ, et al. In: Introduction to nursing. 4th ed. Paju: Soomoonsa; 2017. pp. 68-75.

-

-

Ko DW, Xu MY, Moon SJ. Influences of job-esteem on organizational commitment and service orientation of hotel employees in China. Korean Journal of Tourism Research 2015;30(4):93–115.

-

-

Lee MA, Kang S, Hyun HS. Relationship among nursing professionalism, nursing work environment, and patient safety nursing activities in general hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2019;25(4):317–328. [doi: 10.11111/jkana.2019.25.4.317]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite