Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 51(5); 2021 > Article

- Research Paper An Evaluation of the Validity and Reliability of the Face Mask Use Scale’s Korean Version among Community-Dwelling Adults

- Kyungmi Lee, Nayeon Shin, Younhee Kang

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2021;51(5):549-560.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.21111

Published online: October 31, 2021

2Department of Nursing, CHA Bundang Medical Center, CHA University, Seongnam, Korea

3College of Nursing, Ewha Womans University, Seoul, Korea

Abstract

Purpose

This study evaluated the validity and reliability of the Korean version of the Face Mask Use Scale (K-FMUS) among community-dwelling adults.

Methods

The participants of the study were community-dwelling adults in Korea using face masks during the COVID-19 pandemic. The English FMUS was translated into Korean using forward and backward translation procedures. The construct validity and reliability of the K-FMUS were evaluated using the exploratory and confirmatory factor analyses and the internal consistency reliability test.

Results

The K-FMUS comprised 6 items divided into 2 factors. The variance of the factors was approximately 79.1%, which suggested that the scale indicated the effectiveness of face mask usage. The two factors were labeled as face mask use in society (4 items) and face mask use at home (2 items). Cronbach’s α value for the overall scale was .88.

Conclusion

The K-FMUS is a valid and reliable scale that can be used to measure face mask usage among community-dwelling adults in Korea during the COVID-19 pandemic.

Published online Oct 31, 2021.

https://doi.org/10.4040/jkan.21111

Abstract

Purpose

This study evaluated the validity and reliability of the Korean version of the Face Mask Use Scale (K-FMUS) among community-dwelling adults.

Methods

The participants of the study were community-dwelling adults in Korea using face masks during the COVID-19 pandemic. The English FMUS was translated into Korean using forward and backward translation procedures. The construct validity and reliability of the K-FMUS were evaluated using the exploratory and confirmatory factor analyses and the internal consistency reliability test.

Results

The K-FMUS comprised 6 items divided into 2 factors. The variance of the factors was approximately 79.1%, which suggested that the scale indicated the effectiveness of face mask usage. The two factors were labeled as face mask use in society (4 items) and face mask use at home (2 items). Cronbach's α value for the overall scale was .88.

Conclusion

The K-FMUS is a valid and reliable scale that can be used to measure face mask usage among community-dwelling adults in Korea during the COVID-19 pandemic.

서 론

1. 연구의 필요성

2019년 11월 중국 우한지역에서 원인 불명의 폐렴이 유행하기 시작하여, 원인 미생물이 신종 코로나바이러스로 밝혀지면서 2020년 2월, 세계보건기구(World Health Organization [WHO])는 코로나바이러스-19 (Coronavirus disease-2019 [COVID-19])로 명명하였다[1]. 2020년 3월 COVID-19 팬데믹이 선언되었고, 2021년 8월 초 기준 전 세계적으로 200,000,000여 명, 국내 기준 200,000여 명이 감염된 것으로 나타났다[2]. 우리나라의 경우, 2020년 1월 20일 첫 확진자가 발생한 이후 당해 년도 2월부터 현 상황을 감염병 위기 단계 경계에서 심각수준으로 지정하였으며, 범정부적으로 중앙재난안전대책본부를 가동하며 방역에 심혈을 기울이고 있다. 또한 2020년 5월 6일 사회적 거리두기를 시행하며 단계별로 방역을 이행하고 있지만 여전히 집단 발생 및 산발적 감염 발생 사례가 지속되고 있다[3]. COVID-19 치료제가 개발 중이지만 아직 상용화되지 않은 상태에서 재유행에 대한 불안감이나 우려도 사회 전반적으로 팽배해 있는 가운데[4], 질병관리본부를 중심으로 한 집중적인 접촉자 추적과 격리, 사회적 거리두기, 의료 체계로의 접근성 향상을 통한 신속한 진단과 치료를 통하여 끝나지 않은 유행에 대처하고 있다[5].

이와 더불어 COVID-19 감염을 예방하기 위해 WHO에서는 의료인들의 개인 보호구 착용에 대하여 N95 마스크, 고글이나 페이스 쉴드, 장갑, 격리가운을 권장하였다[6]. 그러나 일반인에 대한 권고사항으로 COVID-19 유행 초기인 2020년 2월, 각 나라마다 마스크 착용에 대해 각기 다른 권고안을 발표하여 많은 사람들의 혼란을 부추겼다. 특히 미국에서는 2020년 4월 초까지도 무증상 일반인에 대한 마스크 착용은 불필요하다고 하여 많은 논란이 있었으나, 이후 마스크 착용에 대한 권고안을 변경하여 현재는 무증상 일반인에게도 마스크 착용을 하도록 권고하고 있다[7]. 우리나라에서는 발생 초기부터 일반인에게 마스크 착용과 손 씻기를 강조하여 권고하면서, COVID-19의 방역에 큰 역할을 하였고 이러한 우리나라의 보건 위기 대응 능력은 많은 국가에 본보기가 되었다[8]. 특히, 우리나라와 같은 인구 밀집도가 높은 국가에서 대중교통, 밀폐된 공간에서의 마스크 착용은 불가피할 것으로 사료되며[5], 마스크 착용에 대한 중요성은 더욱 더 부각되고 있다[4]. COVID-19의 전파 특성을 살펴보았을 때, 발생 초기에는 호흡기 비말을 통하여 인간 간에 전파되는 것으로 알려져 있었으나, 최근 COVID-19는 에어로졸 형태로 공기중에 수 시간 동안 존재할 수 있는 것으로 보고되었다[9]. 이러한 결과로 COVID-19의 팬데믹은 장기간 지속될 가능성이 매우 높은 상태에서, 위기를 극복하기 위해서는 의료계, 정부, 민간이 모두 협력하여 지역사회 전파 및 바이러스의 국내 유입을 최소화시킬 수 있도록 노력하여야 한다[3, 5].

COVID-19 상황에서 호흡기 증상이 없는 일반인이 마스크를 착용하는 목적은 두가지이다. 첫번째는 자신이 무증상 감염자로서 타인에게 바이러스를 전파시키는 것을 예방하는 것이고, 두번째는 오염된 손이 자신의 얼굴을 만져서 스스로가 감염되는 것을 방지하기 위함이다[10]. 고강도의 사회적 거리두기를 시행함에도 불구하고 COVID-19 장기화로 중증 환자 및 사망자는 지속하여 발생하고 있고, 무증상 확산과 높은 감염력으로 인해 현재 마스크 착용은 의무화되어져 있는 상황이다[11]. 전 세계적으로 의료종사자들 뿐만 아니라 일반인들에게도 바이러스 확산 예방의 효과적인 방법으로 마스크 착용이 권고되었으며 이와 관련하여 마스크 착용 인식[12], 마스크 착용에 대한 태도[13] 및 지식[14] 등에 대한 연구가 이루어졌다. 그러나 선행연구에서는 마스크 착용에 대하여 단일 문항으로 측정하여 마스크 착용시 영향을 미칠 수 있는 환경적인 속성이 고려되지 않았다.

2003년 사스(Severe Acute Respiratory Syndrome [SARS]) 감염 이후 Ho [15]는 지역사회에 있는 외래 환자 및 보호자들을 대상으로 마스크 착용 지식, 태도와 이행에 대해 연구하였는데, 이를 위해 face mask use scale (FMUS) 도구를 대상자 면담 및 예비조사를 통하여 개발하였고, 이 마스크 착용 이행의 6문항을 Lam 등[16]이 중국어 및 영어 척도의 동질성 및 관련성 평가와 문항의 요인분석을 통하여 2015년 메르스(Middle East Respiratory syndrome [MERS]) 감염 이후 타당도와 신뢰도를 검증하였다. 최초 개발자인 Ho [15]는 지역사회에 있는 병원 외래 환자 및 보호자들을 대상으로 공공장소, 집, 병원의 세가지 환경을 고려하며 도구를 개발하였고, Lam 등[16]이 타당도와 신뢰도를 검증한 FMUS 도구는 홍콩의 대학생, 의료종사자, 비의료종사자 등을 포함한 지역사회 대상자의 마스크 착용 정도를 평가하여 ‘cautious practice’와 ‘negligent practice’로 하위 영역을 구분하였다. Lam 등[16]의 FMUS는 6문항으로 구성되어진 자가보고형 평가 도구로, 마스크 착용 이행을 예방적 마스크 착용 영역의 3문항과 부주의 마스크 착용 영역의 3문항으로 구성되어 있으며, 지역사회 대상자들을 대상으로 개발된 측정 도구로, 마스크 착용에 이행 여부를 광범위하게 확인하는데 용이하다[16]. 따라서 COVID-19가 장기화된 현 상황에서 마스크 착용 여부에 대한 측정이 아닌, 우리나라 일반 성인들의 마스크 착용에 대한 다차원적인 속성을 측정할 수 있는 표준화된 K-FMUS 개발이 필요하다. 그러나 Ho [15]의 도구 개발 시기와 Lam 등[16]의 도구 타당화 시기는 2020년 COVID-19 팬데믹 상황 이전이었음을 감안할 때, COVID-19와 같은 팬데믹 상황에서는 마스크 착용에 대한 이행 정도가 달라질 수 있다.

WHO에서 제시한 의료진 보호구 착용 가이드라인과는 달리, 지역사회 대상자들의 마스크 착용은 세계의 각 국가별 역량 및 방역 상황에 따라 권고안이 다를 수 있으며[6, 7], 대상자들이 사는 환경적, 사회적, 문화적 상황에 따 라 달라질 수 있다[15]. COVID-19 확산 초기에 마스크 착용은 북미, 유럽 등과 아시아권 국가에 있어서 다른 양상으로 권고되었는데 북미, 유럽 등의 서양권 문화에서는 사회적 차원의 방역으로 도시 봉쇄를 시작한 후 마스크 착용을 의무화 한 반면, 중국, 한국, 일본과 같은 아시아권 국가인 동양권 문화에서는 손위생과 마스크 착용을 우선적으로 의무화하며 방역을 실시하였다[6, 8]. 우리나라는 FMUS 도구의 개발 국가인 홍콩과 문화적 상황이 비슷한 동아시아권 국가이지만, COVID-19 상황에서 마스크 착용 이행을 문화적 맥락에서 이해하면서, 원도구와 같은 개념으로 번역하여 도구를 완성하고, 번역된 도구의 타당도와 신뢰도를 검증한 후 사용하는 것이 필요하다고 본다. 이에 본 연구는 FMUS를 한국 지역사회 거주 일반 성인에게 적용할 수 있도록, 마스크 착용 도구의 한국어판을 개발하고 타당도와 신뢰도를 검증하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 Lam 등[16]이 타당화한 마스크 착용 도구인 FMUS를 한국어로 번역하여 한국어판 마스크 착용 이행 측정도구(Korean version of face mask use scale [K-FMUS])의 타당도와 신뢰도를 평가하는 것이다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 Lam 등[16]이 타당화한 FMUS를 한국어로 번역하여 도구의 타당도와 신뢰도를 검증하기 위한 방법론적 연구이다.

2. 연구 대상

본 연구는 서울, 경기 지역의 만 18세 이상 정신적 질환이 없고 설문지를 이해하고 응답할 수 있는 지역사회 성인을 대상으로 설문 조사를 시행하였다. 700개의 자료를 수집하였고, 일반적 특성에 대한 응답이 누락된 응답지를 제외하고 657개의 자료를 분석에 사용하였다. 표본의 크기는 탐색적 요인분석일 경우 문항의 수와 참여자 수와의 비율이 1:10 [17], 확인적 요인분석의 경우 최소 200명 이상의 표본이 적합하다[18]. 이에 본 연구에서는 수집된 자료 657개 중 탐색적 요인분석 328개, 확인적 요인분석 329개로 나누었으며, 이는 최소 표본크기 이상이었다.

3. 연구 도구

1) 일반적 특성

대상자의 나이와 성별, 학력, 결혼상태, 가정 내 월 수입, 동거가족 수, 가장 많이 사용한 마스크 종류, 본인이 사용하기 원하는 마스크 종류를 질문하였다.

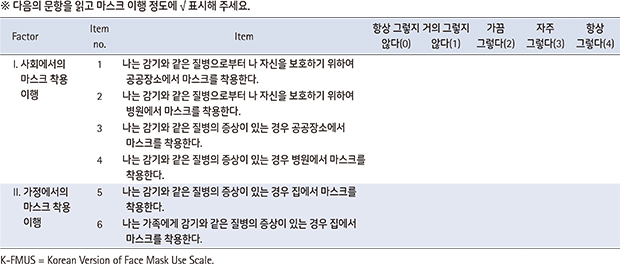

2) 마스크 착용 이행

Ho [15]의 FMUS를 Lam 등[16]이 중국어 및 영어 버전의 동질성 및 관련성 평가와 문항의 요인분석을 통하여 신뢰도와 타당도를 검증한 도구를 사용하였다. 사용 전 원저자로부터 도구 사용과 번역에 대한 승인을 받았다. Lam 등[16]의 FMUS는 6문항으로 구성되어진 자가 보고형 평가 도구로, ‘cautious practice’의 예방적 마스크 착용 영역 3문항과 ‘negligent practice’의 부주의 마스크 착용 영역의 3문항의 2개 하위 영역으로 구성되어져 있으며, 0점에서 4점까지의 5점 Likert 척도로 점수가 높을수록 마스크 착용의 이행 수준이 높음을 의미한다. Lam 등[16]의 연구에서 타당도 검증은 내용타당도와 구성타당도를 확인하였다. 먼저, 내용타당도는 6명의 전문가 집단으로 구성된 패널에 의해 검증되었으며 item-level contents validity index (I-CVI)와 scale-level contents validity index (S-CVI)는 모두 1.00이었다. 구성타당도 검증은 알려진 그룹방법, 탐색적 요인분석, 확인적 요인분석으로 이루어졌다. 알려진 그룹방법으로 의료인과 비의료인을 구분하여 분석하였고, 의료인이 비의료인보다 이행 점수가 유의하게 높았다. 탐색적 요인분석에서는 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) index .74, Bartlett's 구형성 검증은 유의하였고, 2개요인의 총 설명력은 71.9%였다. 확인적 요인분석에서는 χ2/df = 38.00, root mean square residual (RMR) = .12, root mean square error of approximation (RMSEA) = .20, goodness of fit index (GFI) = .92, comparative fit index (CFI) = .88으로 낮은 적합도를 보여, 수정지수가 높은 오차항에 양방향 인과관계를 설정하여 2쌍에 공분산관계를 설정한 후 χ2/df = 4.02, RMR = .03, RMSEA = .06, GFI = .99, CFI = .99로 적합도가 향상되었다. 신뢰도 Cronbach's α는 대학생 그룹에서 .80, 지역사회 대상자 그룹에서 .83이었다.

4. 연구 절차

1) 도구의 번역 과정 및 문화적 개작

본 연구에서 사용할 타당화 된 FMUS의 개발자인 Lam 등[16]으로부터 이메일을 통하여 도구의 사용 및 번안에 대한 승인을 받았다. 도구의 문화적 개작은 WHO에서 제시한 도구의 번역과 문화적 적합도 검증과정[19]에 따라 번역, 전문가 검토, 역번역, 예비조사와 면담 후 최종본을 완성하는 단계로 진행되었다. Lam 등[16]의 FMUS의 번역은 간호사이면서 영어와 한국어에 유창한 연구자와 이중 언어자인 간호학 교수 1인이 문장의 본래 개념과 표현 등을 명확하게 전달하는데 주안을 두고 한국어로 번역하였다. 완성된 번역본은 한국어가 모국어이면서 이중 언어자인 간호학 교수 2인에게 검토받았다. 이 때 번역의 정확성과 우리나라 실정에 부합하도록 수정이 필요한 문항들이 있는지 확인후 한글 번역본의 초안을 구성하였다. 구성된 한글 번역본 초안은 한국인으로서 현재 미국에서 간호학 교수로 재직 중인 전문가가 원도구를 보지 않은 상태에서 역번역하였다. 역번역된 도구는 연구자들이 원도구와 비교하여 의미 변형 혹은 손실 여부를 확인하였고 수정이 필요한 부분이 없음을 확인하였다. 이렇게 번역과 역번역의 과정을 거친 한국어판 도구는 국문학 전공자에게 재검토를 받았다. 이 과정에서 ‘독감과 같은 질병’이라는 표현 대신 ‘감기와 같은 질병’으로 수정되었다. 이러한 과정으로 도출된 한글판 도구를 이해하기 쉬운지, 내용이 명확한지 확인하기 위하여 지역사회 성인 30명을 대상으로 예비조사를 시행하였다. 예비조사시 응답에 소요되는 시간은 평균 약 3분이었으며 의미가 명확하지 않은 문항이나 응답상의 어려움 등이 없음을 확인하고 최종 K-FMUS를 완성하였다.

2) 자료수집

자료수집 기간은 2020년 3월 5일부터 4월 30일까지 약 2개월이었으며, 서울, 경기 지역에 거주하는 만 18세 이상 성인을 대상으로 시행되었다. 자료 수집은 연구자가 서울, 경기 지역의 공적 마스크를 판매하는 3개 약국의 협조를 얻어 마스크 구입을 위하여 약국에 방문한 성인 중 대기 시간 동안 연구의 내용과 목적, 자료수집 방법, 연구 윤리 등 연구 전반적인 과정을 문서로 제공하였고, 방역수칙을 준수하면서 설문지 작성에 동의한 대상자가 스스로 작성하게 하였다. 모바일을 이용한 설문 조사는 사원수 4만여 명의 전자 회사와 2만여 명의 유통 회사 블라인드 게시판에 연구의 내용과 목적, 자료수집 방법, 연구 윤리 등 연구 전반적인 과정을 공지 후 설문지 작성에 동의한 대상자가 스스로 모바일을 이용하여 작성하는 방법을 통하여 수집하였다. 설문지 자료 수집 부수는 383부였고, 모바일 자료 수집은 274건이었다.

5. 자료분석

개발된 측정 도구의 신뢰도와 타당도 검증을 위해 수집된 자료는 IBM SPSS/WIN 26.0 프로그램과 AMOS 22.0 프로그램 (IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 이용하여 분석하였다. 먼저, 10% 미만의 자료 결측치에 대해서는, 한 결측치에 대하여 두 개 이상의 대치값을 만들어 내고, 서로 다른 대치값에서 나온 결과들을 통합하여 최종적인 추정치를 내는 방식인 다중 대치법을 이용하였다[20]. 대상자의 일반적 특성은 기술통계를 이용하여 분석하였으며, 타당도는 내용타당도, 구성타당도를 확인하였다. 내용타당도는 전문가 수에 따라 내용타당도 지수(content validity index [CVI])를 산출하여 .80 이상이 바람직하다는 근거를 기준으로 하였다[21]. 이미 구성타당도가 확인된 도구를 다른 인구집단에서도 각 항목이 해당하는 요인에 속하는지 아닌지를 평가하는 상황에서는 확인적 요인분석이 적절한 것으로 보고되고 있다[22]. 연구 모형에 대한 확인적 요인분석의 추정 방법은 최대우도법을 사용하였으며, 적합도 지수를 활용하여 모형의 적합성을 평가하였다. 그러나, 모형의 적합성이 낮아 다시 탐색적 요인분석이 필요하였으며, 요인분석시 탐색적, 확인적 요인분석의 대상자를 다르게 구성해야 하는 것이 적합하다는 문헌에 근거하여[23], 무작위 표본 선택 기능을 이용하여 657개의 자료를 무작위 배정하여 328개의 자료와 329개의 자료로 구분하였다. 구성 타당도 검증을 위해 확인적 요인분석을 먼저 시행하였고, 모형의 적합도는 χ2 검정, CFI, parsimonious comparative of fit index (PCFI), 표준화 평균제곱잔차의 제곱근(standardized root mean square residual [SRMR])값을 확인하였으며, CFI는 .90 이상, PCFI는 .50 이하, SRMR은 .08 이하면 좋은 적합도라고 할 수 있다. 이 네 가지 적합도 지수는 각각 다른 배경에서 도출된 모형 적합도 평가방법으로 여러 종류의 검정과 지수 중에서 평가방법으로 적절하다고 하였다[24]. 분석 결과, 모형의 적합도 지수가 낮아 상관계수를 이용한 문항분석과 탐색적 요인분석을 실시하였다. 이를 통해 도출된 요인구조는 다시 확인적 요인분석을 통해 적합성을 평가하였다. 도구의 내적 일관성신뢰도 검증은 Cronbach's α 값을 이용하였다.

6. 윤리적 고려

본 연구는 The Hong Kong Polytechnic University의 생명윤리위원회 IRB승인을 받고 진행하였으며(IRB No.: HSEARS20200227002), 이 중 국내의 자료 가운데 한국어 도구 타당화에 대한 분석을 위해 원저자에게 허락을 받은 후 연구자가 속한 삼성서울병원의 기관윤리심의위원회에서 IRB 승인을 받았다 (IRB No.: SMC 2020-05-086). 참여자 권리 보호를 위해 자발적인 연구 참여를 공지하였으며, 수집된 자료는 익명으로 처리됨을 알렸고, 연구 도중 참여 중단을 원할 때 언제든지 그만 둘 수 있음을 공지하였다.

대상자가 자발적으로 설문에 응하므로, 설문에 응하는 대상자는 동의거부를 추정할 만한 사유가 없고, URL을 이용한 설문 시에도 대상자의 자유로운 참여의도로 설문이 이루어지므로, 연구 설명문에 충분한 설명 후 동의서 면제를 받았다. 응답이 완료된 설문지와 모바일 응답 결과지는 연구자가 직접 회수하고 연구자만 볼 수 있도록 암호화하여 저장하였으며 자료는 부호화하였고, 보안이 되어 있는 공간에 보관하였다.

연구 결과

1. 대상자의 일반적 특성

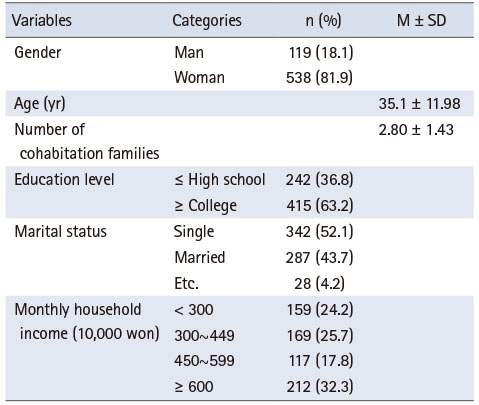

본 연구에 참여한 대상자는 여자 538명(81.9%), 남자 119명 (18.1%)이었으며, 평균 연령은 35.1세였다. 동거가족 수는 평균 2.80명이었으며, 학력은 고등학교 졸업 이하가 242명(36.8%), 대학교 졸업 이상이 415명(63.2%)이었다. 결혼상태는 미혼이 342명(52.1%), 기혼이 287명(43.7%), 이혼이나 별거, 사별 등의 기타가 28명(4.2%)이었다. 가족내 월수입은 300만원 미만이 159명 (24.2%), 300만원 이상 449만원 이하가 169명(25.7%), 450만원 이상 599만원 이하가 117명(17.8%), 600만원 이상이 212명 (32.3%)이었다(Table 1).

Table 1

General Characteristics of the Participants (N = 657)

2. 문항분석

문항분석 시행 전 전체 응답자 657명 중 328명의 데이터와 329명의 데이터를 SPSS (IBM Corp.)의 무작위 표본 선택 기능을 이용하여 탐색적, 획인적 요인분석에 포함될 대상자를 구분하였다. 문항 분석의 첫 단계로 수집된 자료가 분석에 적합한지를 검토하기 위해 각 문항의 평균, 표준편차, 왜도 및 첨도를 검토하였다. 구조방정식 모형 분석을 위한 정규성 가정의 검정을 위해 Kline [25]이 제시한 왜도의 절대값이 3 이하, 첨도의 절대값이 10 이하일 경우를 기준으로 문항 분석을 시행하였으며, 자료의 왜도값이 − 1.36~0.13, 첨도값이 − 1.41~0.73으로 정규성 가정을 충족하였다. 다음으로, 문항의 기여도를 살펴보기 위해 문항과 전체 문항 간 상관계수를 구하였다. 상관 계수의 크기가 .30 미만인 문항은 변별력이 낮다고 평가되며[26], 문항과 전체 문항간의 상관계수는 .73~.87의 분포를 보였다.

3. 타당도 분석

1) 내용타당도

내용타당도는 간호학 교수 2인, 도구개발 경험이 있는 박사학위자 2인에게로부터 CVI를 받았다. 각 문항은 ‘전혀 관련 없다’ 1점에서 ‘매우 관련 있다’ 4점으로 평가하고 CVI는 각 문항에 대해 3점 또는 4점을 선택한 전문가 수를 계산하여 산출하였다. 3~5명의 전문가를 대상으로 문항의 내용 타당도를 확인한 경우 CVI가 .80 이상이 바람직하다는 근거를 기준으로[22], 본 연구에서 I-CVI, S-CVI 모두 1.0으로 삭제된 문항은 없었다.

2) 구성타당도

(1) 요인분석

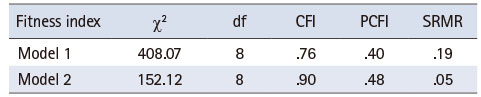

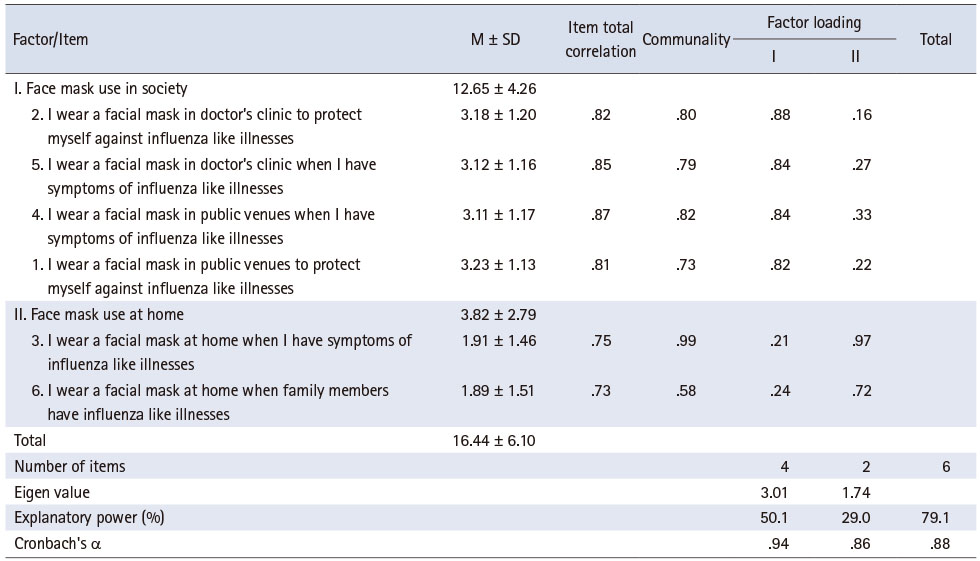

원 도구의 요인구조를 기반으로 확인적 요인분석을 실시한 결과 χ2는 408.07, CFI는 .76, PCFI는 .40, SRMR은 .19로 모형의 적합도 지수가 낮은 것으로 확인되었다(Model 1) (Table 2). 이에 K-FMUS의 요인별 문항을 재확인할 필요가 있다고 판단되어 탐색적 요인분석을 시행하였다. 요인분석을 하기에 적합한지 파악하기 위하여 KMO의 표본적합성 값을 확인하고 Bartlett의 구형성 검정을 실시하였다. KMO값은 .76, Bartlett의 구형성 검정 결과 χ2는 1,629.24 (df = 15, p < .001)로 요인분석을 하기에 적합함을 확인하였다. 요인분석 추정방법으로는 측정변수들이 정규분포를 확인하였으므로 최대우도법을 적용하였고, 요인회전 방법은 베리멕스를 사용하였다. Kaiser [27]의 규칙에 따라 표본상관행렬의 고유값은 1 이상이 되도록 하였다. 문항 추출은 공통성 0.5 이상, 요인부하량 .50 이상, 요인간 요인부하량이 .20보다 큰 차이를 기준으로 하였으며[26], 기준이 되는 결과값은 회전된 요인행렬로 하였다. 스크리 도표와 고유값의 변화로 요인수를 결정하여, 요인의 수는 2개로 결정되었다. 요인 1은 고유값이 3.01이었고, 설명력은 50.1%였으며, 포함된 4개 문항들의 요인부하량은 .82 이상이었다. 공공 장소와 병원에서의 마스크 착용에 관련된 문항으로 ‘사회에서의 마스크 착용 이행’으로 명명하였다. 요인 2는 고유값이 1.74였고 설명력은 29.0%이었으며, 포함된 2개 문항들의 요인부하량은 .72 이상이었다. 집에서의 마스크 착용에 관련된 문항으로 ‘가정에서의 마스크 착용 이행’으로 명명하였다. 2개 요인들의 누적 설명력은 79.1%로 나타났다(Table 3).

Table 2

Results of Model Fitness Test (N = 329)

Table 3

Analysis of Item Appropriateness for the 6 Items and Two Factors of the Korean Version of Face Mask Use Scale (N = 328)

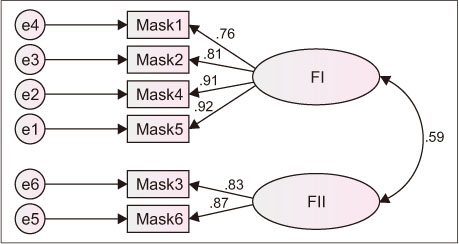

탐색적 요인분석으로 도출된 6개 문항이 2개 요인의 마스크 착용 이행 구성요인에 따라 적합하게 도출되었는지 확인하기 위해 2개 요인구조를 가설로 확인적 요인분석을 실시하였다. χ2값은 152.12로 나타나 모형이 자료에 적합하다는 영가설은 기각되었다. 하지만 χ2값의 경우 사례수가 커질수록 부적합할 확률이 높아지고 과도하게 영가설을 기각하는 경향이 있어, CFI, PCFI, SRMR 등의 다른 적합도 지수를 활용하여 모형의 적합성을 평가하는 것이 바람직하다고 할 수 있다. 확인적 요인분석 결과 χ2는 152.12, CFI는 .90, PCFI는 .48, SRMR은 .05으로 적합도 지수가 개선됨을 확인하였다(Model 2) (Table 2) [28]. 이에 K-FMUS 도구로 2개 요인의 6개 문항을 최종 선정하였다(Figure 1). 측정도구의 각 하위 요인별 요인계수의 비표준화 및 표준화 계수 추정치, 그리고 critical ratio (CR)값을 고려할 때, 6개 문항들로 구성된 한국어판 마스크 착용 측정 도구의 2개 요인 구조 모형은 요인계수들이 수준에서 통계적으로 유의한 값을 가지고 있었다(Table 4).

Figure 1

Confirmatory factor analysis of the K-FMUS.

e1~6 = Measurement error; FI = Face mask use in society; FII = Face mask use at home; K-FMUS = Korean version of face mask use scale; Mask 1~6 = Observed variables.

Table 4

Confirmatory Factor Analysis of K-FMUS (N = 329)

(2) 문항의 수렴타당도와 변별타당도

확인적 요인분석의 결과를 이용하여 문항의 수렴타당도와 변별타당도를 확인하였다. 표준화 요인부하량(β)은 최소 기준인 .50 이상, 개념신뢰도(construct reliability)는 .70 이상 .95 이하, 평균 분산 추출지수(average variance extracted [AVE])는 .50 이상이 바람직하며[29], 본 연구 결과 모든 문항의 β값은 .76~.92, 개념신뢰도는 .71, .88, AVE는 .55, .65로 확보기준을 모두 충족하여 상당히 안정적인 문항의 수렴타당도를 보여주었다(Table 4). 확인적 요인분석에서는 변별타당도를 확인하기 위해 요인간 상관계수를 확인하는데, 변별타당도 검증은 두 요인 사이에 구해진 AVE가 각 요인의 상관계수 제곱보다 클 때, 변별타당도가 확보되었다고 할 수 있다[30]. 본 연구에서는 두 요인간 상관계수가 .59로 요인1과 2의 AVE값이 상관계수 제곱값 (.59)2 = .35보다 커서 문항의 변별타당도가 확보되었다.

4. 신뢰도 분석

측정도구의 신뢰도 검증은 내적 일관성을 측정하는 Cronbach's α 계수를 확인하였다. 내적 일관성을 조사하기 위해 2개 요인 총 6개 문항에 대한 도구의 신뢰도를 검증한 결과 도구의 Cronbach's α 계수는 .88이었다. 각 요인별로 살펴보면 요인 1인 사회에서의 마스크 착용 이행은 .94, 요인 2인 가정에서의 마스크 착용 이행은 .86이었다.

5. 최종도구 확정

K-FMUS는 2개 요인, 6개 문항에 대해 신뢰도와 타당도가 검증되었다. 총 2개 요인은 ‘사회에서의 마스크 착용 이행’ 요인 4문항과 ‘가정에서의 마스크 착용 이행’요인 2문항으로 구성되었다. 문항의 순서는 요인별로 재정렬하였다(Appendix 1). 도구의 척도는 5점 Likert 척도로 ‘항상 그렇지 않다’ 0점, ‘거의 그렇지 않다’ 1점, ‘가끔 그렇다’ 2점, ‘자주 그렇다’ 3점,‘항상 그렇다’ 4점으로, 0~24점의 점수 범위를 가지고 있으며, 총점으로 계산하여 점수가 높을수록 마스크 착용 이행이 높은 것을 의미한다.

논 의

COVID-19 팬데믹과 관련하여 사회적 거리두기 및 생활적 거리두기 실천이 지속되는 상황에서 2021년 8월 초 기준으로 우리나라에서 누적 확진자는 약 20만여 명이며, 지방자치단체의 행정적 규제로 마스크 착용도 의무화된 상태이다[31]. 생활 속 거리두기에서 마스크 착용 지침에는 실내 및 2미터 거리를 유지할 수 없는 실외에서 모두 마스크를 필수로 착용하도록 명시되어져 있다[11]. 21세기 이후 SARS, 신종플루, MERS와 같이 호흡기를 통하여 전파되는 신종 감염병은 언제든 새롭게 발현될 수 있다는 점을 고려해보았을 때[29], 마스크 착용 이행을 객관적으로 측정할 수 있는 도구의 필요성이 더욱 강조된다. 이에 본 연구에서는 국내 지역사회 성인이 마스크 착용 이행에 대한 질문의 내용을 쉽고 명확하게 이해할 수 있는 K-FMUS의 신뢰도와 타당도를 검증하였다.

Lam 등[16]의 FMUS는 선행연구에서 마스크 착용 이행에 대한 구성 타당도가 검증된 도구로 K-FMUS의 각 문항이 해당 영역에 적절하게 포함되었는지 확인하기 위한 확인적 요인분석을 시행하였으나, 모형의 적합도가 기준에 부합되지 않았다. 언어나 문화가 다른 곳에서 개발한 도구를 번역하여 사용할 경우 반드시 의미론적 동등성 및 개념적 동등성과 구성타당도 등을 검증해야 한다는 근거에 비추어[32], 탐색적 요인분석 후 확인적 요인분석을 다시 검토하였다. 그 결과, Lam 등[16]의 FMUS의 2개의 요인은 예방적 마스크 착용과 부주의 마스크 착용이었으나 본 연구에서는 2개 요인이 사회에서의 마스크 착용 이행과 가정에서의 마스크 착용 이행으로 명명되어 장소를 기준으로 뚜렷하게 구분되었다.

본 연구에서 요인 1 ‘사회에서의 마스크 착용 이행’은 공공장소와 병원이라는 장소를 제시하고, 타인으로부터 나를 보호하기 위한 문항과 나로부터 타인을 보호하기 위한 4개의 문항이 포함되었다. Lam 등[16]의 FMUS의 요인 1은 ‘예방적 마스크 착용’으로 ‘나는 감기와 같은 질병으로부터 나 자신을 보호하기 위하여 병원에서 마스크를 착용한다’, ‘나는 감기와 같은 질병의 증상이 있는 경우 공공장소에서 마스크를 착용한다’, ‘나는 감기와 같은 질병의 증상이 있는 경우 병원에서 마스크를 착용한다’의 3개 문항으로 구성이 되어져 있었던 반면, 본 연구에서는 원 도구의 요인 2에 해당되었던 ‘나는 감기와 같은 질병으로부터 나 자신을 보호하기 위하여 공공장소에서 마스크를 착용한다’의 1문항이 추가되어 총 4개의 문항으로 구성되었다. 한국, 중국, 일본과 같은 동아시아 국가권에서는 2000년대 이후 대륙성 고기압으로 인해 유입되는 미세먼지와 황사를 차단하는 목적으로 마스크가 미국, 유럽권 국가들보다는 상용화되어져 일반 대중들에게도 사용되고 있다[33]. 이러한 차이는 Lam 등[16]의 연구에서 자료수집 기간이 2020년 COVID-19 발병 이전으로 호흡기 질환자나 의료인들 위주로 마스크를 착용하던 시기였던 반면, 본 연구는 COVID-19가 전세계적으로 확산하며 팬데믹으로 선언된 2020년 3월 이후에 자료가 수집되었으며, 이 시기는 WHO 및 한국 보건 당국에서 COVID-19 확산을 막기 위하여 2차에 걸쳐 마스크 착용 권고사항 및 지침을 내렸던 시기[32]이기도 하다. Lam 등[16]의 연구도 같은 동아시아 국가권으로 문화적 특성에 있어서는 마스크 착용 이행 인식이 유사하다고 볼 수 있지만, COVID-19라는 환경과 팬데믹 상황에서 국가적 마스크 착용 지침 등의 차이가 있었고, 여기에 당시 마스크 공급이 불충분한 우리나라 상황에서 마스크 착용 권고사항에 일부 변경이 있었지만 환자 및 의료인뿐만 아니라 전 일반인들이 마스크 착용을 시행하는 시기였다는 점들이 반영된 결과의 차이로[3] 원 도구와의 모형의 적합도가 맞지 않았을 것으로 사료된다. 팬데믹 상황에서 공공장소와 병원과 같이 가정 밖에서 다수의 사람과 접촉하게 되는 감염에 노출되기 쉬운 환경에서 마스크 착용 이행은 무엇보다 중요하며, 자신과 타인을 보호하기 위한 행위이다[5]. 일반적으로 자신에게 호흡기 질환이 있을 시에는 마스크 착용을 준수하고 기침 예절을 지키는 등 바이러스 확산 방지를 위해서 조심을 하게 되지만[15], 다수의 불특정한 사람과 접촉 가능성이 있는 경우 특히 무증상 확진자가 많은 경우에는 스스로를 보호하기 위한 방법으로 마스크 착용 이행이 강조되지 않을 수 없다. 국내뿐만 아니라 현재는 전세계적으로 마스크 착용에 대한 권고안을 변경하여 무증상 일반인 모두에게 마스크 착용을 권고하고 있는 상황에서 해당 요인의 측정은 감염병의 확산과 밀접한 관련이 있을 것으로 생각된다. 요인 1은 유증상자뿐만 아니라 무증상자로부터의 감염이 현실화된 상황에서, 가정 이외의 사회에서 나 자신뿐만 아니라 타인을 위해서도 마스크 착용이 필요하다는 우리 나라 지역사회 성인들의 인식이 반영된 결과이며, 한국의 COVID-19 상황을 보다 충분히 설명할 수 있는 문항으로 구성된 요인이라고 할 수 있겠다.

요인 2인 ‘가정에서의 마스크 착용 이행’은 가정에서 가족 구성원으로부터 나를 보호하기 위한 문항과 나로부터 가족 구성원을 보호하기 위한 2개 문항으로 구성되어 있다. 본 도구의 요인 2는 타당화 된 원 도구의 요인 2에 있었던 ‘나는 감기와 같은 질병으로부터 나 자신을 보호하기 위하여 공공장소에서 마스크를 착용한다’의 문항이 제외되어 구성되었다. 한국과 중국은 동아시아권 문화이지만, 중국을 제외한 홍콩과 같은 동아시아의 중국계 사회의 가족주의는 외주화 된 가정 돌봄 외국인 노동자의 유입이 많은 특성을 가지고 있어 ‘탈 가족화’가 초래되고 있는 상황이다[34]. 그러나 우리나라는 가족주의의 전통이 유지되고 있다는 점을 고려해 보았을 때[34], 요인 2의 문항은 가정에서는 안전하다고 생각하거나, 가족에게는 관대한 한국 특유의 정서가 반영되었다고 생각된다. 가족 구성원 중에 호흡기 질환이 있는 경우 가정에서의 마스크 착용도 이행이 되어야 하는데, 필리핀 보건부는 2020년 8월 가정 내 노인, 임산부, 면역 저하된 자, 확진자가 있다면 마스크와 페이스 쉴드를 착용하도록 권고하고[35], 우리나라에서 한 확진자가 가정에서도 마스크를 착용함으로써 가족 내 확산을 막았다는 결과를 통해 가정 내 마스크 착용에 대한 부분을 더욱 강조할 필요가 있다. 요인 2에서 마스크 착용 이행 점수는 2개 문항 모두 각각 1.91, 1.89점으로 낮았는데, 이는 우리나라는 COVID-19 발병 초기부터 일반인들을 위한 보편적 마스크 사용의 필요성을 인지하여 공적 마스크 제도를 도입하고 의료 시스템의 붕괴를 예방하였으며, 선별 진료소를 통한 신속하고 광범위한 진단 검사를 통하여 확진자 발생시 의료기관이나 생활치료센터로 분리시키는 대응을 통하여 초기 방역을 성공으로 이끌었던[11, 31] 정책과 연관이 있는 것으로 사료된다. 가정 내 호흡기 질환자가 있을 시, 가정에서 머물기 보다는 적극적으로 의료기관에 이송을 하여 대응을 하였기 때문에 가정에서의 마스크 착용에 대한 이행도가 낮게 측정이 된 것으로 여겨진다.

Lam 등[16]의 FMUS 타당화 연구에서 마스크 착용 이행은 의료 종사자의 경우 평균 총점 11.30점, 비의료종사자의 경우 10.04점이었으며, 항목별로 보았을 때 의료종사자의 경우 2.54~2.97점, 비의료종사자의 경우 2.10~2.52점의 분포를 보였다. 본 연구에서는 의료종사자와 비의료종사자를 구분하지 않아 직접적인 비교는 어렵지만, 각 문항별로 1 .89~3.23점, 총점 16.44점으로 나타나, 공공 장소나 병원에서의 마스크 착용뿐만이 아니라 가정 내 마스크 착용은 원 도구 결과보다 높았다. 이는 조사 시기의 차이에 따른 것으로 Lam 등[16]의 연구에서 자료수집 시기는 2017년이며, 본 연구의 자료수집 시기는 코로나 바이러스 확산 이후인 2020년 3월로, 국내에서는 이미 외출 시마스크 착용을 권고하고 있었기 때문으로 생각된다. 그러나 원도구의 타당화 연구 시 의료 종사자들의 병원 내 마스크 착용 이행 정도는 본 연구의 대상자들의 병원 내 마스크 착용 이행 정도와 차이가 있을 수 있으므로 일반화와 타당화를 위해 추후 연구에서는 의료 종사자들의 마스크 착용 이행 정도를 분석할 필요가 있으며, 연구 결과 해석 시 주의를 기울여야 할 것이다.

본 연구에서 K-FMUS의 요인구조와 그 문항에 대한 모형의 적합도를 재분석한 결과, 모든 지수가 최상의 적합도 기준에 부합하지 않으나 비교적 좋은 모형의 기준에 부합하였다. 또한, 문항의 표준화 요인부하량을 확인한 결과, 6개 문항의 표준화 요인 부하량은 .76~.92로 기준을 충족하였고, C R 값이 유의수준 (α = .05) 기준에서 12.01~20.10의 범위로 나타나 1.96 이상의 분석 조건을 만족하였다. K-FMUS의 모든 문항의 표준화 요인 부하량과 AVE 값은 두 영역 모두 .50 이상을 충족하였고, 개념 신뢰도 값도 두 영역 모두 .70 이상을 만족하여 문항의 수렴타당도가 검증되었으며[24], 요인 간 상관관계가 .59로 문항의 변별 타당도가 검증되었다. 도구 문항의 변별 타당성이 부족한 경우 연구 결과에 대한 신뢰도가 낮아질 수 있고, 개발된 도구의 구성 요인을 분류하여 측정하기 어려울 수 있는데[25], 연구 결과로 도출된 하위 요인은 마스크 착용 이행의 구체적인 기준과 중요한 내용을 나타내는데 적합하며, 각 문항의 내용은 하부 영역의 특성을 적합하게 반영하고 있음을 의미한다.

K-FMUS의 신뢰도 검증을 위하여 내적 일관성을 확인한 결과 전체 신뢰도 Cronbach's α 값은 .88이었으며 각 영역별로는 요인 1이 .94, 요인 2가 .86로 높게 나타났다. 이는 Lam 등[16]의 연구에서 Cronbach's α .80~.83보다 높은 값으로, Cronbach's α 판단 기준에 따라[36], 신뢰도가 높은 도구로 평가할 수 있겠다.

‘팬데믹 인플루엔자’는 WHO의 감염병 대유행을 지칭하는 용어로서, 전 세계적인 국가 확산, 신종 바이러스, 높은 치사율의 개념을 담고 있다[2]. COVID-19 특성상 무증상 전파도 가능하다는 점을 고려해 보았을 때, 격리나 환기와 같은 공학적 대책과 사회적 거리두기와 방역 교육 및 훈련과 같은 행정적 대책과 더불어 마스크 착용과 같은 개인 보호구 착용이 지켜지지 않는다면 팬데믹 인플루엔자는 종식되기 어려울 수 있다. COVID-19 확산 상황에서는 올바른 마스크 사용 방법에 대한 교육 및 훈련과 더불어 개인의 마스크 착용에 대한 이행이 무엇보다도 우선시 되어야 한다. 그러나 본 도구는 몇 가지 제한점을 가지고 있다. 첫번째, 본 연구에서는 연구 대상의 직종, 연령, 성별 분포 등의 인구학적 특성과 자료 수집 기간에 차이가 있다. 원도구의 타당화 연구에서는 직종 구분 시 의료종사자와 비의료종사자를 구분하여 마스크 착용 이행 정도를 평가하였으나 본 연구에서는 지역사회 성인 중 직종을 구분하지 않았으므로 마스크 착용 이행의 정도를 원도구와 비교하는데 편향이 있을 수 있다는 점을 배재할 수 없다. 또한 원도구에서는 연구 대상자의 제외 기준을 ‘2년 동안 감기와 같은 호흡기 질환에 걸리지 않은 자’와 ‘가족 없이 혼자 살고 있는 자’로 제시하였지만, 본 연구에서는 제외 기준을 ‘정신적 질환이 없고 문항을 이해하지 못하는 자’로 제시하여 연구 대상의 특성에 차이가 있다. 또한 원 도구에서는 탐색적 요인 분석과 확인적 요인분석시 대학생과 일반인을 구분하여 분석을 시행한 반면, 본 연구에서는 대상자의 특성을 구분하지 않고 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석을 시행했다는 점에서 차이점이 있다. 성별 분포에서도 차이가 있는데, 탐색적 요인분석 시 대학생들의 성별 분포가 남자가 72.3%, 여자가 27.7%인 반면 본 연구에서는 여성이 81.9%로 대다수를 차지하였기 때문에 성별에 따른 마스크 착용 이행의 차이도 배재할 수 없다. 연령별 분포에서도 원 도구에서 연령의 제한을 두지 않은 반면에, 본 연구에서는 18세 이상 성인으로 제한하였다는 점에서도 차이가 있다. 이와 같이 홍콩 대상자와의 환경적, 사회적 차이가 마스크 착용 이행에 영향을 줄 수 있으므로 자료 수집 환경과 기간의 차이를 고려하여 연구 결과 해석 시 주의를 기울여야 한다. 두번째, FUMS는 중국어 버전과 영어 버전이 모두 개발된 후 동질성 및 관련성 평가가 이루어졌지만, 원 도구의 타당도는 중국어 척도로 검증이 된 상태로 영어 척도의 타당도의 검증은 불명확하다. 세번째, 본 도구는 선행 관련 도구가 미비하여 gold standard인 준거타당도를 통해 타당도를 검증하지 못했다는 한계점이 있다, 그러나 본 연구는 COVID-19 확산과 같은 예측하지 못한 감염병 대유행시 일반인을 대상으로 마스크 착용에 대한 이행 정도를 측정할 수 있는 객관적인 도구를 한국의 상황에 맞게 개발하고 신뢰도와 타당도를 검증하였다는데 의의가 있다. 도구를 활용하여 마스크 착용 이행 수준을 더욱 정확하게 파악할 수 있을 것이며, 감염 예방을 위한 마스크 착용 이행의 중요성을 인식시키고 개선하는 데 활용할 수 있을 것이다.

결 론

본 연구는 한국형 마스크 착용 이행 측정도구인 K-FMUS의 타당도와 신뢰도를 평가한 방법론적 연구로, K-FMUS는 국내에서 사용하기에 타당하고 신뢰할 수 있는 도구임을 확인하였으며, 원도구가 개발된 홍콩의 환경적, 사회적 차이를 넘어 한국의 일반 성인을 대상으로 활용하기에 유용한 도구가 될 것으로 기대된다. 본 연구의 결과로 다음과 같이 제언한다. 첫째, 본 연구 결과를 토대로 마스크 착용 이행에 영향을 미치는 요인을 확인하고 이를 향상시키기 위한 중재 개발의 근거자료로 활용할 것을 제안한다. 둘째, 본 연구는 코로나 확산 초기에 개발되어 환경의 변화가 연구에 반영되었을 가능성이 있으므로 다른 시기에 반복 연구를 시행할 것을 제안한다. 셋째, K-FMUS를 통하여 마스크 착용 이행정도를 측정하고, 특히, 장기화된 COVID-19 팬데믹 상황에서 시기별로 사회에서의 마스크 착용 이행과 가정에서의 마스크 착용 이행을 평가하는 연구에 활용할 수 있을 것이다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Shin N.

Data curation or/and Analysis: Lee K.

Funding acquisition: None.

Investigation: Lee K & Shin N.

Project administration or/and Supervision: Kang Y.

Resources or/and Software: Lee K.

Validation: Kang Y. Visualization: Lee K.

Writing original draft or/and Review & Editing: Lee K & Shin N.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

Appendix 1

한국어판 마스크 착용 이행 측정도구(K-FMUS)

References

-

World Health Organization (WHO). WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2020 [cited 2020 May 4].Available from: https://www.who.int/director-

general/speeches/detail/who- director- general- s- remarks- at- the- media- briefing- on- 2019- ncov- on- 11- february- 2020 .

-

-

Ministry of Health & Welfare (MOHW). Coronavirus disease-19 (COVID-19), cases in Republic of Korea [Internet]. Sejong: Ministry of Health & Welfare; c2021 [cited 2021 Aug 2].Available from: http://ncov.mohw.go.kr/bdBoardList_

Real.do?brdId=1&brdGubun=11&ncvContSeq=&cont- Seq=&board_ id=&gubun= .

-

-

Kim Y, Yeom H, Hwang I, Park K, Kwon J, Kim M, et al. Coronavirus disease-19 (COVID-19) 3-month outbreak infection report as of July 31, 2020, in the Republic of Korea. Public Health Weekly Report 2020;13(32):2342–2346.

-

-

Choi SH. Preventive measures during outbreak of coronavirus disease 2019. The Korean Journal of Medicine 2020;95(3):134–140. [doi: 10.3904/kjm.2020.95.3.134]

-

-

World Health Organization (WHO). Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2020 [cited 2020 May 18].Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-

2019- nCov- IPCPPE_ use- 2020.1- eng.pdf .

-

-

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Health equity, promoting fair access to health [Internet]. Atlanta: CDC; c2020 [cited 2020 May 18].

-

-

Max F, Choe SH. How south Korea flattened the curve [Internet]. New York: The New York Times; c2020 [cited 2020 Sep 18].Available from: https://www.nytimes.com/2020/03/23/world/asia/coronavirus-

south- korea- flatten- curve.html .

-

-

Kim MN. Misconceptions and truths of wearing a mask. The Local Finance 2020;2020(1):162–163.

-

-

Ministry of Health and Welfare (MOHW). Recommendations for using a mask to prevent COVID-19 [Internet]. Sejong: MOHW; c2020 [cited 2020 Aug 30].Available from: http://ncov.mohw.go.kr/duBoardList.do .

-

-

Belot M, Choi S, Jamison JC, Papageorge NW, Tripodi E, van den Broek-Altenburg E. In: Six-country survey on COVID-19. Bonn: IZA Institute of Labor Economics; 2020 May.Report No.: 13230.

-

-

Afzal MS, Khan A, Qureshi UUR, Saleem S, Saqib MAN, Shabbir RMK, et al. Community-based assessment of knowledge, attitude, practices and risk factors regarding COVID-19 among Pakistanis residents during a recent outbreak: A cross-sectional survey. Journal of Community Health 2021;46(3):476–486. [doi: 10.1007/s10900-020-00875-z]

-

-

Lam SC, Chong AC, Chung JY, Lam MY, Chan LM, Shum CY, et al. Methodological study on the evaluation of face mask use scale among public adult: Cross-language and psychometric testing. Korean Journal of Adult Nursing 2020;32(1):46–56. [doi: 10.7475/kjan.2020.32.1.46]

-

-

Nunnally JC. In: Psychometric theory. 2nd ed. New York (NY): McGraw-Hill; 1978. pp. 330-430.

-

-

Anderson JC, Gerbing DW. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin 1988;103(3):411–423. [doi: 10.1037/0033-2909.103.3.411]

-

-

World Health Organization (WHO). Process of translation and adaptation of instruments [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2017 [cited 2020 Nov 10].Available from: https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/files/WHO%20Guidelines%20on%20Translation%20and%20Adaptation%20of%20Instruments.docx .

-

-

Kim CT. Misuse of exploratory factor analysis and its remedies. Survey Research 2016;17(1):1–29. [doi: 10.20997/SR.17.1.1]

-

-

Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health 2007;30(4):459–467. [doi: 10.1002/nur.20199]

-

-

Hinkin TR. A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods 1998;2(1):104–121. [doi: 10.1177/109442819800100106]

-

-

Kim SY. In: Fundamentals and extensions of structural equation modeling. Seoul: Hakjisa; 2016. pp. 257-332.

-

-

Kline RB. In: Principles and practice of structural equation modeling. 4th ed. New York (NY): The Guilford Press; 2015. pp. 191-201.

-

-

Hair JF Jr, Black WC, Babin BJ, Anderson R. In: Multivariate data analysis. 7th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall; 2010. pp. 111-114.

-

-

Kaiser HF. An index of factorial simplicity. Psychometrika 1974;39(1):31–36. [doi: 10.1007/BF02291575]

-

-

Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 1999;6(1):1–55. [doi: 10.1080/10705519909540118]

-

-

Hong KH. Viral infections in workers in hospital and research laboratory settings. Annals of Clinical Microbiology 2017;20(2):27–34. [doi: 10.5145/ACM.2017.20.2.27]

-

-

Woo JP. In: The concept and understanding of structural equation modeling with AMOS 4.0-20.0. Seoul: Hannarae; 2012. pp. 360-370.

-

-

Ministry of Health and Welfare (MOHW). COVID-19 outbreak in Korea [Internet]. Sejong: MOHW; c2020 [cited 2021 Aug 2].Available from: http://ncov.mohw.go.kr/bdBoardList_

Real.do?brdId=1&brdGubun=11&ncvContSeq=&contSeq=&board_ id=&gubun= .

-

-

Gere J, MacDonald G. Assessing relationship quality across cultures: An examination of measurement equivalence. Personal Relationships 2013;20(3):422–442. [doi: 10.1111/pere.12001]

-

-

Kim MH. Analysis and implications of Korean health authorities' fulfillment on World Health Organization's recommendations for mask use: Focused on COVID-19. Journal of Convergence for Information Technology 2020;10(8):77–86. [doi: 10.22156/CS4SMB.2020.10.08.077]

-

-

Ochiai E, Hosoya LA. In: Transformation of the intimate and the public in Asian modernity. Leiden: Brill; 2014. pp. 1-36.

-

-

CNN Philippines Staff. Wearing of face masks at home, face shields in public encouraged [Internet]. Mandaluyong: CNN Philippines; c2020 [cited 2020 Aug 31].

-

-

Bae BR. In: Structural equation modeling with Amos 19: Principles and practice. Seoul: Chungram Books; 2011. pp. 80-330.

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite