Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 53(3); 2023 > Article

- Research Paper Psychometric Properties of the Korean Version of Self-Efficacy for HIV Disease Management Skills

- Gwang Suk Kim, Layoung Kim, Mi-So Shim, Seoyoung Baek, Namhee Kim, Min Kyung Park, Youngjin Lee

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2023;53(3):295-308.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.23016

Published online: June 30, 2023

2Mo-Im Kim Nursing Research Institute, Yonsei University, Seoul, Korea

3S-L.E.A.P Global Nurse Scientist Program, College of Nursing and Brain Korea 21 FOUR Project, Yonsei University, Seoul, Korea

4College of Nursing, Keimyung University, Daegu, Korea

5Wonju College of Nursing, Yonsei University, Wonju, Korea

6National Police Hospital, Seoul, Korea

-

Corresponding author:

Youngjin Lee,

Email: YNGJNL95@gmail.com

Abstract

Purpose

This study evaluated the validity and reliability of Shively and colleagues’ self-efficacy for HIV disease management skills (HIVSE) among Korean participants.

Methods

The original HIV-SE questionnaire, comprising 34 items, was translated into Korean using a translation and back-translation process. To enhance clarity and eliminate redundancy, the author and expert committee engaged in multiple discussions and integrated two items with similar meanings into a single item. Further, four HIV nurse experts tested content validity. Survey data were collected from 227 individuals diagnosed with HIV from five Korean hospitals. Construct validity was verified through confirmatory factor analysis. Criterion validity was evaluated using Pearson’s correlation coefficients with the new general self-efficacy scale. Internal consistency reliability and test-retest were examined for reliability.

Results

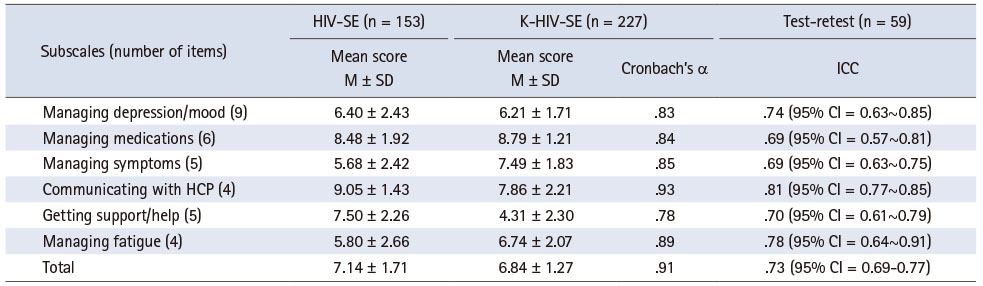

The Korean version of HIV-SE (K-HIV-SE) comprises 33 items across six domains: “managing depression/mood,” “managing medications,” “managing symptoms,” “communicating with a healthcare provider,” “getting support/help,” and “managing fatigue.” The fitness of the modified model was acceptable (minimum value of the discrepancy function/degree of freedom = 2.49, root mean square error of approximation = .08, goodnessof-fit index = .76, adjusted goodness-of-fit index = .71, Tucker-Lewis index = .84, and comparative fit index = .86). The internal consistency reliability (Cronbach’s α = .91) and test-retest reliability (intraclass correlation coefficient = .73) were good. The criterion validity of the K-HIV-SE was .59 (p < .001).

Conclusion

This study suggests that the K-HIV-SE is useful for efficiently assessing self-efficacy for HIV disease management.

Published online Jun 30, 2023.

https://doi.org/10.4040/jkan.23016

Abstract

Purpose

This study evaluated the validity and reliability of Shively and colleagues’ self-efficacy for HIV disease management skills (HIV-SE) among Korean participants.

Methods

The original HIV-SE questionnaire, comprising 34 items, was translated into Korean using a translation and back-translation process. To enhance clarity and eliminate redundancy, the author and expert committee engaged in multiple discussions and integrated two items with similar meanings into a single item. Further, four HIV nurse experts tested content validity. Survey data were collected from 227 individuals diagnosed with HIV from five Korean hospitals. Construct validity was verified through confirmatory factor analysis. Criterion validity was evaluated using Pearson’s correlation coefficients with the new general self-efficacy scale. Internal consistency reliability and test-retest were examined for reliability.

Results

The Korean version of HIV-SE (K-HIV-SE) comprises 33 items across six domains: “managing depression/mood,” “managing medications,” “managing symptoms,” “communicating with a healthcare provider,” “getting support/help,” and “managing fatigue.” The fitness of the modified model was acceptable (minimum value of the discrepancy function/degree of freedom = 2.49, root mean square error of approximation = .08, goodness-of-fit index = .76, adjusted goodness-of-fit index = .71, Tucker-Lewis index = .84, and comparative fit index = .86). The internal consistency reliability (Cronbach’s α = .91) and test-retest reliability (intraclass correlation coefficient = .73) were good. The criterion validity of the K-HIV-SE was .59 (p < .001).

Conclusion

This study suggests that the K-HIV-SE is useful for efficiently assessing self-efficacy for HIV disease management.

서론

1. 연구의 필요성

Human immunodeficiency virus (HIV) 감염은 1990년대 항레트로바이러스 약물치료의 도입으로 다른 만성질환과 같이 치료를 통해 건강한 삶을 유지하는 것이 가능해졌다[1]. 이를 위해 진단 후부터 조기에 치료를 시작하고 약물 순응을 통해 혈중 바이러스의 억제 상태를 장기적으로 유지하며, 신체적·정신적 건강관리를 실천하는 것이 필수적이다. 세계보건기구(World Health Organization [WHO])와 국제연합에이즈기구(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [UNAIDS])는 HIV 감염인 이 바이러스가 억제되어 미검출 상태를 유지하는 것은 성 파트너에게도 감염시키지 않으므로(undetectable = untransmittable[U = U]) 감염인의 치료적 순응을 통해 HIV 신규 감염을 줄이는 것이 중요함을 강조하기도 하였다[2, 3]. 2021년 국내 신규 HIV 감염인은 975명으로, 20대와 30대의 젊은 층이 66.24%를 차지하고[4] 치료제의 발달로 기대수명이 증가하면서, HIV 감염인의 장기적이고 지속적인 건강관리를 도모하는 것은 중요한 과제이다. 그러나 일반 성인과 비교할 때, 국내 HIV 감염인의 건강증진을 위한 건강관리 실천율은 낮은 편으로 흡연율과 위험 음주율은 높고, 스트레스, 우울, 자살 생각과 자살시도 등의 정신건강과 관련된 지표도 열악하다[5].

HIV 감염인의 건강관리는 다른 만성질환과 마찬가지로 신체적 요소와 심리적 요소, 가족 및 의료진 등 사회적 요소의 공통적인 속성을 가지고 있으면서, HIV 감염 질환만이 가지는 특수성이 있다[6]. 첫째, 법에 의해 관리되는 감염병이다. 감염인은 바이러스에 감염된 사건을 경험하는 동시에 타인에게 전파시킬 수 있는 행위가 범죄가 되는 책임을 받아들여야 한다. 둘째, 사회적 낙인을 가지고 있다. 국내 감염인의 92%는 남성이며, 남성 감염인 중 66.2%가 동성 간 성접촉을 통해 감염된 인구학적 특성을 보인다[4]. Kim 등[7]의 연구에 따르면 자신의 중요한 사람에게 감염사실을 알리는 비율이 54%에 불과하고 감염인 자조모임 참여도 15%로 낮았는데, 이는 우리나라의 성매개 감염병에 대한 사회적인 낙인과 성지향성에 대한 선입견이 관련된다[7]. 다른 만성질환과 같이 가족, 지역사회, 의료진과의 협력, 치료의 유지, 생활습관의 변화 등이 필요하나 주변으로부터 지원을 기대하거나 요청하는 데 어려움이 있다. 셋째, 신체적 상태에 대해 자가 모니터링하기 어렵다. 다른 만성질환의 경우 혈당, 혈압 등의 생체지표 자가검사가 가능하지만, HIV의 경우 병원 밖에서 감염의 진행을 자가검사하고 쉽게 감지되지 않는 증상을 모니터링 하는데 제한이 있다[6]. 따라서 만성질환의 건강관리 요소와 HIV 감염의 특이적 요소를 고려한 자기효능감 평가를 통해 의료진과 HIV 감염인이 함께 건강관리 계획을 수립하는 것이 중요하다.

자기효능감은 특정한 결과를 얻기 위한 행동을 성공적으로 수행할 수 있는 자신의 능력에 대한 지각된 신념, 자신감으로 정의된다[8]. 건강관리 자기효능감은 건강행위를 스스로 실천할 수 있다는 신념으로[9], 환자에게는 질병과 관련된 건강관리 목표행동을 이행할 수 있는 자신감으로 측정될 수 있다. 환자의 질병치료 순응 및 건강관리 실천을 예측하는 중요한 인자로서 만성신장질환, 만성폐쇄성폐질환, 심장질환, 관절염 등의 질병에 특화된 건강관리 자기효능감 도구가 사용되고 있다[10]. 질병의 특수한 상황과 건강관리에 필요한 기술을 고려한 자기효능감 도구는 환자의 건강관리 이행을 더욱 정교하게 예측할 수 있다[11]. 그러나, 국내 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감을 측정하는 도구는 부재하여, 일반적 자기효능감 도구를 사용하고 있으며[12, 13] HIV 감염인의 복약에 대한 자기효능감을 측정한 연구[14]에서 국외의 도구를 한국어로 번안하여 사용하기도 하였으나 복약에 관한 자기효능감 도구로 여러 영역의 건강관리가 필요한 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감을 측정하기에는 제한적이다.

Shively 등[10]은 Lorig 등[15]의 만성질환관리 모형과 Gifford 등[16]이 HIV 감염인을 대상으로 수행한 자가관리 프로그램을 기반으로 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감 도구(self-efficacy for HIV disease management skills [HIV-SE])를 개발하였다. Lorig 등[15]은 만성질환자를 위한 교육과 자가관리 프로그램 개발 연구를 진행한 간호학자로, 만성질환관리의 개념적 기틀로 행위(자가관리), 자기효능감(특정 행동을 수행하는 것, 질병을 전반적으로 관리하는 것, 건강결과를 달성하는 것), 결과(건강상태, 의료체계 이용)를 제시하였다[15]. 급성질환과 달리 만성질환은 치료를 위한 의료진의 파트너로서 환자의 능동적인 역할과 정서 관리, 의료진과의 신뢰, 지원체계 등이 수반되어야 함을 강조하였다. 이러한 만성질환 건강관리 개념과 HIV 감염 질환의 특성을 반영한 HIV-SE [10] 도구는 인도와 중국에서의 연구에 사용되어 감염인의 삶의 질과 자기효능감의 밀접한 연관성을 확인하였고[17, 18], 자기효능감이 약물순응도의 예측인자이면서 HIV로 인한 낙인 수준에 의해 매개되는 관계를 확인하기도 하였다[19]. 미국에서는 HIV-SE의 6개 요인 중 약물복용 관리 요인만을 종속변수로, 공감 능력이 높은 의사와 의사소통을 한 감염인의 약물복용 자기효능감이 높음[20]을 확인하는 등 HIV 감염인의 치료과정을 예측하거나 설명하는 데 다양하게 활용되고 있다. 이에 본 연구는 HIV 감염인의 특이적 요소를 반영하면서 건강관리 수행에 대한 신념을 평가할 수 있는 국외 도구 HIV-SE [10]의 번역 및 역번역을 시행하고 타당도와 신뢰도를 검증하고자 하였다. 검증된 도구는 국내 HIV 감염인의 건강관리를 위한 간호 실무와 연구에서 적용될 수 있을 것이다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 HIV 감염인의 건강관리에 대한 자기효능감을 평가하기 위해 Shively 등[10]이 개발한 HIV-SE 도구를 우리나라 실정에 맞게 번안하고, 한국어판 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감 측정도구(Korean version of HIV-SE [K-HIV-SE])의 타당도와 신뢰도를 검증하는 것이다.

연구방법

1. 연구설계

본 연구는 Shively 등[10]의 HIV-SE 도구를 한국어로 번역하고, 타당도와 신뢰도를 검증하는 방법론적 연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 대상자는 질병관리청에서 주관하는 의료기관 감염인 상담사업을 수행하고 있는 5개 의료기관의 감염내과 외래에서 HIV 감염을 진단받은 후 1개월 이상 경과된 만 19세 이상의 HIV 감염인을 편의 표출하였다. K-HIV-SE의 설문 문항은 총 33문항, 6개 요인으로, 구성타당도 확인을 위해 요인분석에서 적합한 표본 수는 문항 당 5~10명(165~330명)이며[21], Structural Equation Modeling 표본 크기 계산 프로그램(http://wnarifin.github.io)에서 comparative fit index (CFI) 0.90, 요인 6개, average factor loading 0.6, power(1 - β) 80%로 추정하였을 때 199명이 적정 인원으로 확인되었다[22]. 본 연구에서는 확인적 요인분석을 위한 최소 표본크기인 199명을 목표로 하였으며, 10~15%의 탈락 가능성을 고려하여 222~235명의 대상자를 모집하고자 하였다. 총 227명의 대상자가 설문에 참여하였으며, 문항별 응답 누락 없이 수집되는 온라인 설문의 특성상 중도 탈락 및 결측 없이 227명의 자료를 분석하였다. 검사-재검사 신뢰도 평가를 위해 본 설문에 참여한 대상자 중 2차 조사 참여를 희망하는 대상자를 모집하였으며, 회상이 일어나지 않되 참여자의 상황 및 조건이 변하지 않도록 1~2주를 적정 간격으로 보고[23] 최소 7일에서 최대 18일이내 재검사를 시행한 최종 59명의 자료를 분석하였다.

3. 연구 도구

1) HIV 감염인의 건강관리 자기효능감(self-efficacy for HIV disease management skills [HIV-SE])

HIV-SE의 개발자 중 1 저자인 Shively 박사의 도구 사용 승인을 받은 후 연구를 진행하였다. HIV 감염인의 건강관리에 대한 자기효능감 수준을 평가하기 위해 개발된 HIV-SE는 Lorig 등[15]이 개발한 만성질환관리모형과 Gifford 등[16]이 수행한 HIV 감염인의 자가관리 프로그램을 기반으로 총 6개 요인, 34문항으로 구성된다. Shively 등[10] 은 Lorig 등[15]이 의학적인 증상 관리와 함께 만성질환 건강관리에서 강조한 정서 관리, 의료진과의 소통, 지원체계에 대한 개념을 포함하고, HIV 감염인에게 중요한 약물복용 관리, 감염인이 가장 많이 호소하는 피로관리 요인을 추가하였다. 총 6개 요인으로, 제1요인 ‘우울 및 기분 관리’(9문항), 제2요인 ‘약물복용 관리’(7문항), 제3요인 ‘증상 관리’(5문항), 제4요인 ‘의료진과의 의사소통’(4문항), 제5요인 ‘지지체계 확보’(5문항), 제6요인 ‘피로 관리’(4문항)이다. 각 문항은 10점 Likert 척도(1점 전혀 그렇지 않다, 10점 매우 그렇다) 로 측정하며, 짧은 척도는 척도내 응답을 유도하므로 추론 통계에 있어서 구조방정식 모형 기반의 측정도구 검증을 고려할 때 10점 척도가 5점 척도보다 더 유효한 척도로 확인된다[24]. 미국의 감염인 153명을 대상으로 타당도와 신뢰도를 검증하였으며, 내적 일관성 신뢰도 Cronbach’s α값은 .96, 각 요인별 Cronbach’s α는 .88~.97이었다[10].

2) HIV 관리에 대한 지각된 자기효능감(perceived confidence in successful HIV management)

K-HIV-SE가 HIV 관리에 대한 자기효능감을 적합하게 나타내는지 평가하기 위하여 ‘당신은 HIV를 관리하기 위해 필요한 것들을 얼마나 성공적으로 수행할 수 있다고 확신합니까?’의 정의적 의미를 내포한 준거 문항을 구성하였다. Bandura [8]의 자기효능감 정의를 본 연구팀에서 HIV 감염인을 대상으로 HIV 관리에 적용하여 의문문으로 구성한 문장으로, 감염인이 지각하고 있는 자기효능감의 정도를 K-HIV-SE와 동일하게 10점 척도로 질문하였다.

3) 일반적 자기효능감(new general self-efficacy [NGSE])

K-HIV-SE의 준거타당도 검증을 위해 Chen 등[25]이 개발하고 Oh [26]가 한국어로 번역하고 수정한 일반적 자기효능감 측정 도구를 영문으로 된 원도구 개발자와 한국어 도구 개발 연구자의 사용 승인을 받은 후 사용하였다. 설문 문항은 총 8개 문항으로, 5점 Likert 척도로 측정하며 점수가 높을수록 자기효능감이 높음을 의미한다[25]. 일반적 자기효능감은 Park 등[12]의 연구에서 HIV 감염인의 건강증진행위에 영향요인으로 적용되었으며, 본 연구에서는 HIV 감염인을 대상으로 건강관리에 대한 일반적인 자신감 정도를 질문하는 문항에 응답하도록 하였다. Chen 등[25]의 연구에서는 2회 측정한 Cronbach’s α가 각각 .86과 .90이었으며 Park 등[12]의 연구에서는 Cronbach’s α가 .92이었다.

4. 연구 절차

1) 도구 번역

WHO의 도구 번역 및 적용 가이드라인에 따라[27] HIV-SE 도구의 번역을 진행하였다. 영문의 원도구를 HIV 감염인 대상 연구 경험이 있는 연구자 2인이 한국어로 번역(forward translation)하였다. 이후 미국과 한국에서 간호학 전공을 한 3인의 간호학 교수가 번역된 한국어 문항들이 정확하게 번역되었는지 검토하였다. 3인의 간호학 교수 중 1인은 영문 도구 번역 연구를 수행한 경험이 있었다. 검토한 한국어 설문지를 2인의 교수가 다시 영어로 역번역(back translation)한 후, 교수 1인과 연구자 3인이 역번역된 영문 문항과 원도구의 문항을 비교하여 의미의 변화가 없는지 재확인하였다. 문항의 의미와 문화적 차이에 대해 검토하였을 때, 제2요인 ‘약물복용 관리’의 12번 ‘치료약을 지시대로 복용합니까?’와 13번 ‘HIV 치료약 단백분해요소 억제제와(혹은) 비뉴클레오지드 유도체(protease inhibitors and/or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors) 대부분 또는 전부를 지시대로 복용합니까?’ 문항의 내용이 유사하고 현재 단일정복합제가 처방되고 있는 국내 실정에 비추어 13번 문항이 적합하지 않았다. 이에, 연구자 회의를 통하여 두개의 문항을 ‘치료약 전부를 지시대로 복용합니까?’ 하나의 문항으로 병합하여 원도구 대비 문항 수 1개가 축소된 총 33문항의 K-HIV-SE 예비도구를 구성하였다.

2) 내용 타당도 평가

예비도구의 내용타당도를 평가하기 위해 의료기관 감염인 상담사업의 상담업무를 1년 이상 수행하고 있는 상담간호사 4인의 전문가 집단을 대상으로 내용타당도 지수(content validity index[CVI])를 산출하였다. 각 문항별 적합성에 대해 3점 또는 4점(1점: 관련성 없음, 2점: 문항의 수정 없이 관련성을 판단할 수 없음, 3점: 관련성은 있으나 문항수정이 필요함, 4점: 관련성이 매우 높음)으로 평가한 비율을 계산하여 문항수준 내용타당도 지수(item-level CVI [I-CVI])를 확인하고 척도수준에서의 내용타당도 지수(scale-level CVI/averaging [S-CVI/Ave])는 I-CVI 합계를 총 문항수로 나누어 계산하였다[28].

내용타당도 평가에 참여한 전문가 4인의 간호사 업무 경력은 평균 20년(17년~26년) 이상이었으며, 감염인 상담 업무 기간은 평균 12년(9년~18년) 이었다. 이들 중 2인은 HIV 감염인과 에이즈 환자들의 자립과 사회복귀를 위한 지원기관에서 5년 이상의 감염인 상담 업무 경험을 가지고 있었다. 내용타당도 평가 결과, 개별 문항의 I-CVI 값은 0~1이었으며 전체 문항에 대한 S-CVI/Ave는 .82이었다. Polit 등[28]에 의하면 3인 이상의 전문가를 통한 I-CVI .78 이상, S-CVI/Ave .80 이상이면 적합하고 .90 이상이면 양호한 것으로 평가한다. 4인의 전문가에 의해 I-CVI 점수 0으로 확인된 문항은 원도구 제1요인 ‘우울 및 기분 관리’의 1번 문항인 ‘낙담하지 않을 수 있습니까?’ 이었다. ‘낙담’ 정도를 묻는 것에 제시된 상황이나 설명이 없어 의미가 모호하고, 설문의 시작부터 ‘낙담’ 단어의 사용은 조사에 참여하는 HIV 감염인의 거부감을 유발할 수 있다는 의견이었다. 이에, ‘감염을 가지고 생활하면서 낙담하지 않을 수 있습니까?’ 로 문항을 수정하고 의미가 명료한 원도구 3번 ‘슬픔’ 문항과 순서를 바꿔 ‘슬픔’ 문항을 1번으로 변경하였다. 원도구에서 낙담, 슬픔, 외로움에서 벗어나 있는 정도와 해당 기분이 좋아지도록 하는 행위에 대해 짝을 이루어 질문함에 따라, 1번 낙담 정도와 연결되는 2번 ‘낙담했을 때 기분이 좋아지도록 무언가를 합니까(I-CVI = 1)’ 문항도 함께 이동하여 3번과 4번의 순서로 변경하였다. 전문가 의견에 따라 설명 단어를 추가하고 1, 2번 문항과 3, 4번 문항의 순서를 변경하여 최종 33개 문항으로 예비조사 및 본조사를 시행하였다.

3) 예비조사

한국어로 번역과정에서 제2요인 두 문항이 하나로 통합되고, 전문가의 내용타당도 평가 의견에 따라 제1요인 1~4번 문항의 순서가 변경된 K-HIV-SE 예비도구의 내용 이해도와 가독성을 평가하기 위하여 예비조사를 실시하였다. 예비조사는 본조사와 동일한 선정기준으로, 질병관리청에서 주관하는 의료기관 감염인 상담사업을 수행하고 있는 세브란스병원의 감염내과 외래에서 HIV 감염을 진단받은 후 1개월 이상 경과된 만 19세 이상의 HIV 감염인 10명을 편의 추출하여 시행하였으며 도구를 본 적이 있는 대상자는 배제하였다. K-HIV-SE 예비도구의 문항 중 이해가 어렵거나 의미전달이 모호한 부분을 자기기입식으로 응답하도록 하였고, 문항 내용의 이해와 응답에 어려움이 없음을 확인하여 본 조사 설문을 위한 33개 문항을 확정하였다.

4) 자료 수집

자료수집은 2021년 11월 18일부터 2022년 7월 31일까지 질병관리청에서 주관하는 의료기관 감염인 상담사업을 수행하고 있는 5개 의료기관 감염내과의 HIV 감염인 상담간호사 및 의사에게 연구목적을 설명하고 자료수집을 위한 안내에 참여하겠다는 동의를 받은 후 진행하였다. 본 연구의 목적과 방법, 대상자 선정기준 등을 사전에 설명받은 HIV 감염인 상담간호사 및 의사가 선정기준에 부합하는 예비 연구대상자에게 본 연구의 온라인 설문조사 링크가 기재된 안내문을 전달하였고, 온라인 설문조사 링크에 접속하여 모든 문항에 응답함으로써 연구에 참여한 감염인으로부터 자료를 수집하였다. HIV 감염 사실이 노출될 수 있는 상황을 꺼리는 감염인의 특성을 고려하고 연구참여를 자의에 따라 선택할 수 있도록 조사방법을 온라인으로 진행하였고, 모바일을 통해 소정의 답례품을 제공하였다. 자료수집이 코로나19 팬데믹 중에 이루어져 마스크 착용이 의무화된 병원 외래 공간에서 머무는 시간과 대화를 최소화하는 것이 더 안전하다는 점도 고려하여 온라인 조사를 시행하였다. 검사-재검사 신뢰도 평가는 1차 조사 시 후속 연구참여에 동의하여 이메일 주소를 기재한 감염인에게 1차 조사로부터 7일, 10일차에 재검사 참여 안내와 설문지 링크를 이메일 통해 전달하였다. 재검사는 본 조사 포함 총 2회로 참여횟수를 제한하였고, 59명이 재검사에 참여하였다. 재검사를 위해 설문에 추가 참여한 대상자에게는 답례품을 추가 제공하였다.

5. 자료분석

본 연구의 자료분석은 IBM SPSS Statistics version 26.0과 IBM AMOS 28.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) 통계 프로그램을 이용하여 수행하였다. 대상자의 일반적 특성은 빈도, 백분율, 평균과 표준편차로 분석하였다. K-HIV-SE 예비도구의 구성타당도 검증을 위해 확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)을 시행하였으며, 확인적 요인분석은 각 문항별 왜도와 첨도의 절대값이 정규성을 만족하는지 확인한 후 최대우도추정법(maximum likelihood)를 사용하여 분석하였다. 모형적합도는 근사 오차평균자승의 이중근(root mean square error of approximation [RMSEA])이 .08 이하이면 수용, .05 이하이면 양호한 것으로 판단하고[29] 조정적합지수(adjusted goodness-of-fit [AGFI]), 타커-루이즈 적합지수(Tucker-Lewis index [TLI]), 비교적합지수(comparative fit index [CFI])는 최소 .70보다 크면 수용, .90 이상이면 양호한 것으로 평가하였다(RMSEA ≤ .08, AGFI > .70, CFI > .70. TLI > .70) [30].

문항의 집중타당도와 판별타당도 검증을 위해 평균분산 추출(average variance extracted [AVE]), 개념신뢰도(construct reliability, CR) 값을 확인하였다. 집중타당도는 AVE가 .50 이상이면서 CR .70 이상일 때 적합하며[31] AVE가 .50보다 작은 경우에도 CR값이 .60보다 크면 수용 수준으로 판단하였고[32, 33], 판별타당도는 AVE 값이 상관계수의 제곱보다 크면 만족하는 것[32, 34]으로 평가하였다.

준거타당도는 본 연구에서 정의적 의미의 준거 문항으로 구성한 HIV 관리에 대한 지각된 자기효능감 문항과 건강관리에 대한 일반적 자기효능감 도구와의 상관관계를 분석하였으며, 상관계수범위 .40~.80이면 적정한 수준[35]으로 보았다. 신뢰도는 Cronbach’s α 계수로 내적일관성을 검증하고, 검사-재검사 신뢰도평가를 통해 측정 점수 간 급내상관계수(Intraclass Correlation Coefficient [ICC])를 분석하여 도구의 안정성을 확인하였다. Cronbach’s α 값은 .70~.80이면 수용 가능한 수준으로 판단하고[36] ICC는 .50~.75이면 적합, .75 이상이면 양호한 것으로 평가하였다[37].

6. 윤리적 고려

본 연구는 연세의료원 세브란스병원 연구심의위원회 심의 절차를 거쳐 승인(IRB No. 4-2021-0910)을 받은 후 각 병원의 감염인 상담실에서 자료수집에 관한 안내를 진행하였다. 연구시작 전 대상자에게 연구의 목적과 방법, 내용 등에 대한 설명문을 제시하고 연구 참여 동의 여부에 ‘동의함’으로 체크한 경우에만 온라인 설문조사에 참여가 가능하도록 하였다. 연구참여 과정에서 대상자가 원할 시 언제든지 참여를 중단할 수 있고, 참여 거부 시 불이익이 없음을 설명하였다. 수집된 연구자료는 정해진 연구목적 이외의 다른 목적으로 사용되지 않을 것임을 설명하였다. 수집된 연구자료는 암호화하여 비밀번호 잠금 기능이 있는 연구책임자의 컴퓨터에 저장하여 자료의 보안을 유지하였다.

연구 결과

1. 대상자의 일반적 특성

대상자의 평균 연령은 38.2세였고, 93.8%가 남성이었으며, 90.7%가 미혼, 혼자 거주하는 경우는 55.9%였다. 학력 수준은 ‘대졸 이상’이 64.7%, ‘고졸’이 33.0%, ‘중졸 이하’가 2.2%였으며, 주관적 경제적 수준은 ‘하’가 48.9%, ‘중’이 47.1%, ‘상’이 4.0%였다. HIV 진단 후 경과기간은 평균 8.33년으로, HIV 치료약에 대한 약물 순응도는 “지난 2주 동안 HIV 치료약을 먹지 않은 날은 며칠인가?”의 질문에 ‘복용하지 않은 적이 없다’가 68.3%, ‘1일’이 23.8%, ‘2~3일’이 6.6%, 7일 이상이 1.3% 순이었다.

2. 타당도 검증

1) 구성타당도 검증

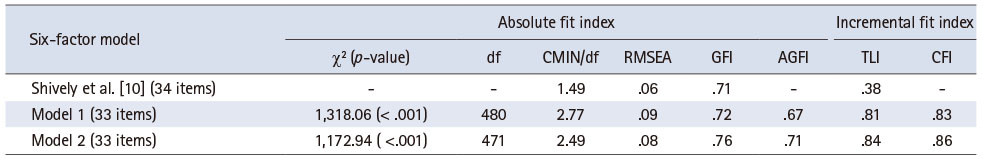

K-HIV-SE 예비도구의 33개 문항은 원도구 34개 문항와 비교하여 번역과정에서 제2요인의 두 문항이 하나로 통합되었고, 내용타당도 검증과정에서 제1요인의 1,2번과 3,4번 문항의 순서가 변경되었다. 각 문항별 왜도와 첨도의 절대값은 각각 3.0과 8.0보다 작은 0.07~2.36, 0.10~6.13로 정규분포를 이루고 있음을 확인하였다[38]. 왜도 - 2.36, 첨도 6.13으로 절대값이 높았던 문항은 평균점수 9.45의 ‘처방된 약을 매일 복용합니까?’ 14번 문항으로, 참여자의 약물 순응 수준이 좌측으로 기울어진 분포(left-skewed)를 보였으나 정규성 기준을 충족하였다. 총 33개 문항 6개 요인에 대한 확인적 요인분석 결과는 Table 1과 같다. 모형(Model 1)의 적합도 검증 결과, 카이 제곱값(χ2)은 1,318.06으로 p값이 .05보다 작게 나타났으나, 표본수가 200이 넘을 경우 χ2을 자유도로 나눈 Q값(Minimum value of the discrepancy function/degree of freedom)이 3보다 작으면 p값이 .05보다 작아도 적합한 것으로 인정하므로[39], 본 모형은 해당 적합 기준을 충족하였다. 그러나 모형(Model 1)의 적합지수는 RMSEA = .09, AGFI = .67, TLI = .81, CFI = .83으로 TLI, CFI만이 기준치(RMSEA ≤ .08, AGFI > .70, CFI > .70. TLI > .70)를 충족하였다[29, 30]. 구성타당도를 높이기 위해 요인적재량 .40미만인 문항은 삭제가 고려될 수 있는데[40], 본 연구에서 표준화 계수(standardized regression weights) .40 미만인 문항은 2개로, 제1요인의 3번 문항과 제5요인의 25번 문항이었다. 25번 문항은 표준화 계수 .39 경계에 해당하고, 평균 점수 4 .31(± 2.30)로 낮게 분포되어 있는 제5요인의 지역사회 자원으로부터의 정보 지원체계 정도를 설명하는 데 필수적인 내용이었다. 제1요인의 3번 낙담하지 않는 정서 문항은 표준화 계수가 .40보다 작고 p = .059으로 나타나, 해당 문항을 제외하고 분석하였지만 모형의 적합지수는 개선되지 않았다. Shively 등[10]은 원도구 HIV-SE에서 표준화 계수 .33~.97 범위로 낮은 문항이 존재하나, HIV 감염인의 건강관리 자기효능감을 특정 요인과 행위 내에서 세부 평가하기 위한 도구임을 고려하여 요인과 문항을 유지하였다. 연구자 간 논의에서 두 문항 모두 해당 요인을 평가하기에 적합한 문항으로 의견이 모아져, 최종도구에서 제외하지 않고 포함하였다(Table 2).

Table 1

Model Fit Indices for K-HIV-SE Items from Confirmatory Factor Analysis (N = 227)

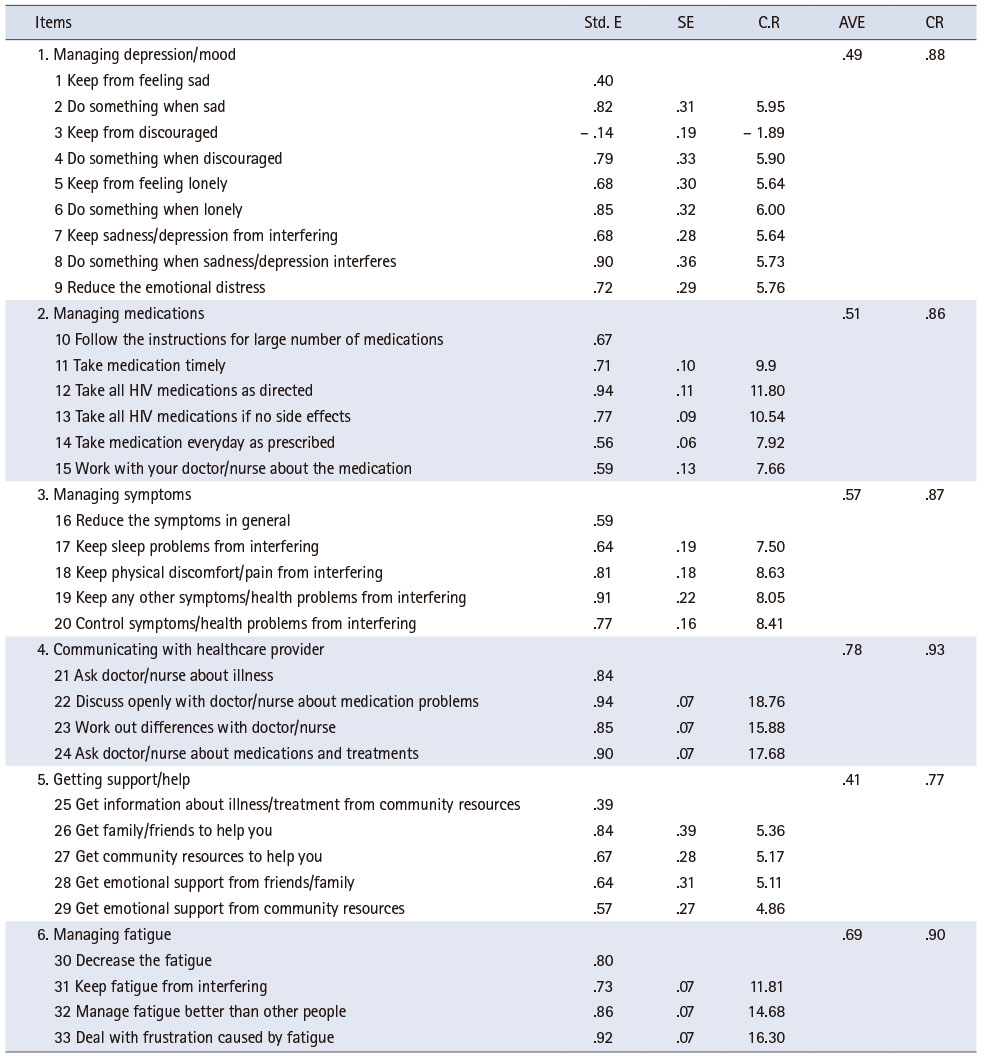

Table 2

Summary of Confirmatory Factor Analysis of K-HIV-SE (33 Items) (N = 227)

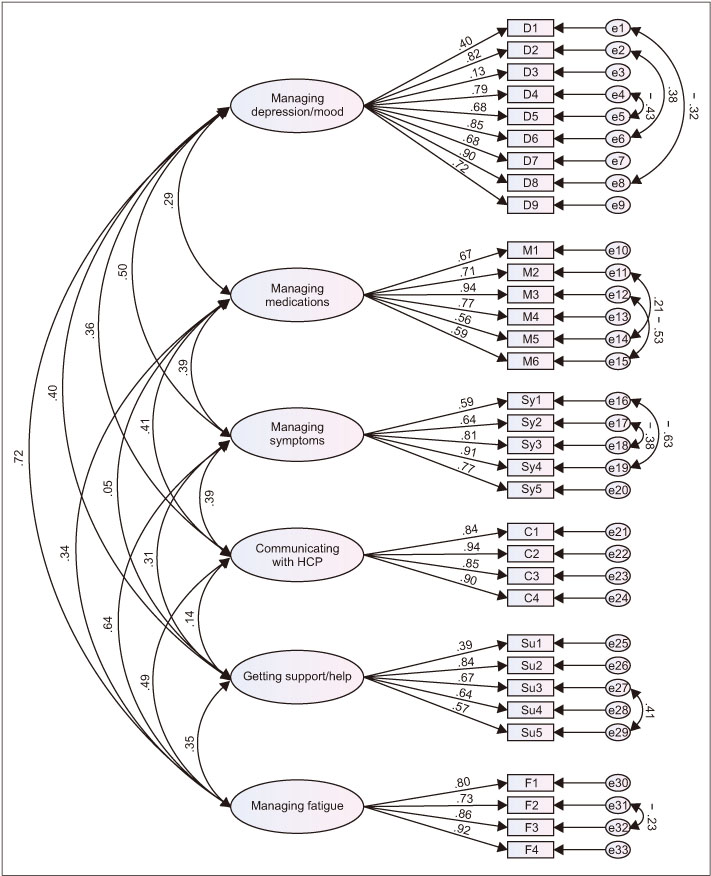

모형의 적합도를 개선하기 위해 오차항의 수정지수(Modification index)를 고려하여 문항 간 공분산 경로를 연결하였다. 동일요인 내 오차항 간의 공분산 허용은 가능하므로[31], 오차항의 수정지수가 10 이상인 문항 가운데 수정지수가 가장 높게 나타난 동일 요인 내의 오차항간 공분산을 순차적으로 허용하였다. 수정지수가 높은 오차항 간 공분산을 차례로 설정하며 적합지수를 확인한 결과, 9쌍의 공분산 경로를 연결한 모형(Model 2)의 χ2가 유의하게 감소되었고 적합지수가 RMSEA = .08, AGFI = .71, TLI = .84, CFI = .86로 모두 개선되었다(Table 1). 문항 및 요인의 추가적인 수정 없이, 공 분산이 허용된 모형(Model 2)을 K-HIV-SE의 최종 모형으로 선택하였다(Figure 1).

Figure 1

Modified model of K-HIV-SE (33 items).

C = Communicating with healthcare provider; D = Managing depression/mood; e1~e33 = Measurement error; F = Managing fatigue; HCP = Healthcare provider; K-HIV-SE = Korean version of self-efficacy for HIV disease management skills; M = Managing medications; Su = Getting support/help; Sy = Managing symptoms.

2) 집중타당도와 판별타당도

집중타당도 검증은 AVE 값이 .50 이상, CR 값이 .70 이상인 것을 기준으로 하였을 때[26], 본 도구에서 제1요인 .49, 제5요인 .41로 AVE 값이 .50보다 작았다. 그러나, CR 값이 모두 .70 이상으로, AVE 값이 .50보다 작은 경우 CR 값이 .60보다 크면 수용하는 기준을 만족하여[32, 33] 집중타당도는 수용 가능한 수준으로 확인되었다(Table 2). 판별타당도 검증은 AVE 값이 상관계수의 제곱보다 큰 조건을[32, 34] 만족하는지 확인하였으며 제1요인의 AVE 값 .49이 제1요인, 제6요인 간의 상관계수 .72 제곱 값보다 근소한 차이로 작았고, 나머지 요인에서는 모두 판별 타당도 조건을 만족하였다. 두 요인은 원도구 HIV-SE [10]에서도 상관계수 .83으로 확인되었으나, Shively 등[10]은 우울과 피로 두 요인의 분리를 유지하였으며 추후 내용의 차별성을 제언하였다(Table 2).

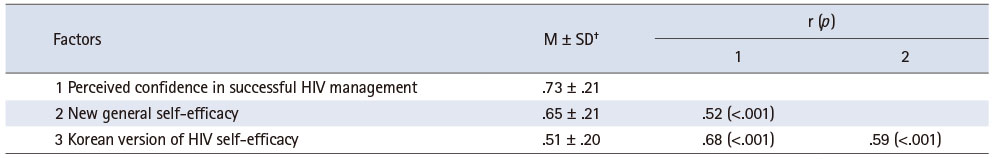

3) 준거타당도 검증

K-HIV-SE 도구의 준거타당도를 검증하기 위해 10점 척도의 HIV관리에 대한 지각된 자기효능감 1개 문항과, 5점 척도의 8개 문항으로 구성된 건강관리에 대한 일반적 자기효능감 도구(NGSE)와의 상관관계를 분석하였다. HIV 관리에 대한 지각된 자기효능감 준거문항과 유의한 상관관계(r = .68, p < .001)를 나타냈으며 일반적 자기효능감 도구와도 유의한 정적 상관관계(r = .59, p < .001)가 확인되어 K-HIV-SE의 준거타당도가 확보되었다(Table 3).

Table 3

Concurrent Validity of the Korean Version of HIV Self-Efficacy

3. 신뢰도 검증

K-HIV-SE 최종도구에 대한 Cronbach’s α 값은 .91으로, 하위요인별 제 5요인의 최소 .78에서 제 4요인의 최대 .93로 내적일관성이 확보되었다[36]. 검사-재검사 신뢰도에 따른 ICC는 .73으로 요인별 .69~.81로 확인되어 모든 요인에서 중간(moderate; .50~.75) 또는 양호(good; .75~.90) [37]의 기준을 만족하였다(Table 4).

Table 4

Reliability Coefficients for Subscales of Korean Version of HIV Self-Efficacy (33 Items)

논의

본 연구는 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감을 측정하기 위해 개발된 HIV-SE [10]를 한국어로 번안한 HIV-SE에 대하여 내용타당도, 구성타당도, 집중 및 판별타당도, 준거타당도, 신뢰도를 검증하기 위해 수행되었다. K-HIV-SE는 최종 6개 요인, 33문항으로 구성되었다.

HIV-SE의 도구 번역과정에서 문항 간의 유사성과 국내 투약 실정을 고려하여 ‘약물복용 관리’ 요인의 두 문항을 단일 문항으로 병합하였다. 원도구[10]가 개발된 시점인 2002년에는 HIV 치료를 위해 다수의 약물을 복용하는 3제 병용요법이 통용되었다[41]. 그러나 2006년 단일정복합제가 개발[42]된 이후, 1일 1회 1정의 투약 방법으로 복약 순응도를 높이는 항레트로바이러스 단일정복합제의 사용이 일반화되었다[43]. 이에, 원도구 대비 1개 문항이 축소된 총 33개 문항을 예비도구로 검증하였다.

국내 HIV 감염인을 대상으로 총 33개 문항의 K-HIV-SE 구성타당도를 확인하기 위해 확인적 요인분석을 시행하였다. 기존 모형에서 오차항 간의 수정지수가 높은 문항 9쌍을 공분산 경로로 연결한 개선 모형으로 K-HIV-SE의 모형적합성이 검증되었다. 문항의 삭제는 없었으나, 표준화계수에서 ‘우울 및 기분 관리’ 요인의 한 개 문항(‘감염을 가지고 생활하면서 낙담하지 않을 수 있습니까?’)이 .40보다 작아 심층적인 검토가 필요하였다. 해당 문항은 HIV-SE 원도구[10]의 1번 문항이었으나, 본 연구의 내용타당도 검증 과정에서 I-CVI 값 ‘0’으로 확인되어 전문가 의견을 수렴하여 상황에 대한 설명 어휘를 추가하고 시작 문항으로 거부감을 줄이기 위하여 기분 정도와 행위 이행 질문 구조에 맞추어 3번 문항으로 순서를 이동하였었다. ‘낙담(discourage)’은 HIV 감염인의 장애 측정 도구(HIV disability questionnaire)의 정서적 요인에서 사용하고 있는 개념으로 미래의 삶에 대한 낙담 정도를 평가하고[44], HIV 감염인의 의료시설 이용 장벽에 대한 질적연구에서 좌절감으로 나타나기도 하는 등[45, 46] HIV 관리에 대한 자신감이 결여된 정서 상태를 반영하고 있다. 특히, 국내 감염인은 낮은 HIV 감염 유병률과 성접촉 매개의 감염병 특성에 대해 스스로를 부정적으로 인식하는 내재화된 낙인이 심각한 수준으로[47], ‘낙담’에 대한 문항이 ‘우울 및 기분 관리’ 요인의 자기효능감 개념을 측정하는 데 중요함을 모든 연구자가 동의하였고, 모형의 적합지수에도 변화를 주지 않아 최종 도구에 포함하였다. 그러나 ‘낙담’이라는 표현이 감염인의 정서를 적절히 반영하지 못했을 가능성이 있기 때문에 후속 연구를 통해 추가적인 평가가 이루어져야 할 것이다.

도구의 집중타당도는 평균 분산추출지수 AVE와 개념신뢰도 CR의 충족 기준을 만족하여 문항들이 요인을 잘 설명하며, 문항 간 내적 일치도가 확보되었음을 확인하였다. 판별타당도는 대부분 요인의 AVE 값이 상관계수 제곱 값보다 크게 나타나 요인 간 독립성과 차별성이 유지됨을 확인하였으나, ‘우울 및 기분관리’ 요인의 AVE 값이 ‘우울 및 기분 관리’와 ‘피로 관리’ 요인 간의 상관계수 제곱 값 보다 근소한 차이로 작았다. 두 요인의 높은 상관성은 원도구 HIV-SE [10]에서도 내용의 차별성을 높이거나 혹은 요인의 축소에 대해 추가적인 연구가 필요할 것으로 제언하였었다. 본 연구에서는 두 요인이 판별타당도 평가 기준 값에 경계수준으로 근접한 점과, HIV 감염인의 자기효능감에 있어서 우울 및 기분 관리 요인의 국내 수준 평가와 국외와의 비교가 이루어지지 않은 점을 고려하여 ‘우울 및 기분관리’를 고유 요인으로 유지하였으나, 요인 간의 온전한 차별성을 확보하기 위한 후속 연구를 고려할 것이다. 준거타당도는 동일 개념에 대한 표준 도구와의 상관관계를 확인하는 것으로, K-HIV-SE 도구가 여러 요인의 속성이 포함된 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감 개념을 적절하게 나타내는 지에 대해 검증하였다. HIV 관리에 대한 지각된 자기효능감의 준거 문항과 감염인의 건강관리에 대한 일반적 자기효능감 측정 도구[25, 26]와의 상관관계 분석에서 검증기준을 만족하여 외적 준거에 의한 타당도가 확보되었다[35]. 신뢰도는 전체 문항에 대한 Cronbach’s α 값이 .91으로 높은 수준의 내적일관성을 확인하였으며, 검사-재검사를 통해 요인별 ICC가 .69~.81로 확인되어 안정성에 있어 적정 수준의 신뢰도가 있음을 검증하였다[37].

HIV-SE의 원도구[10]는 총 6개 요인의 34문항으로, ‘우울 및 기분 관리’ 제1요인이 9문항으로 가장 많은 문항을 차지한다. 제1요인은 HIV 감염인으로 경험하는 스트레스와 우울감을 극복할 수 있는 자신감과 실천 정도를 측정하는 요인으로 감염인의 삶의 질에 기여한다. HIV-SE 도구를 사용한 중국과 인도의 선행연구에서, 제1요인이 다른 요인대비 HIV 감염인의 삶의 질과 높은 상관성을 보였다[17, 18]. 위 선행연구[17, 18]는 타당도 검증과정을 거치지 않고 도구를 사용하고 있어 표준화 계수 등 K-HIV-SE 검증 결과와의 비교에는 어려움이 따른다. 본 연구에서 K-HIV-SE의 요인별 평균점수를 분포를 살펴볼 때(Table 4), ‘우울 및 기분 관리(6.21)’와 ‘지지체계 확보(4.31)’ 요인은 총 점수(6.84) 대비 점수가 낮아 국내 감염인의 건강관리상에 우울감과 지원체계는 취약점으로 평가될 수 있다. 특히, ‘지지체계 확보’는 미국 HIV-SE [10]의 평균점수(4.31 vs 7.50)와 비교할 때 크게 저하되어 있고 ‘의료진과의 의사소통(7.86 vs 9.05)’에서도 상대적으로 낮은 점수로 확인된다. 반면, ‘증상 관리(7.49 vs 5.68)’나 ‘약물 복용 관리(8.79 vs 8.48)’는 미국의 HIV 감염인에 비해 높게 측정되어 국내 감염인은 질병 치료에 대한 자기효능감은 높은 반면, 가족, 의료인, 지역사회 등 주변으로부터의 HIV 관리와 관련한 소통과 지지에 대한 자신감이 결여되어 있음을 알 수 있다. 동일한 HIV-SE 도구로 중국 HIV 감염인의 자기효능감을 측정한 연구[18]의 결과와 비교할 때, 대부분의 요인에서 본 연구의 HIV-SE 평균 점수가 더 높거나 유사한 수준이었으나 ‘지지체계 확보’ 요인에서는 더 낮은 점수를 보였다. 저하된 지지체계는 본 연구 참여자가 남성 93.8%, 미혼 90.7% 비율인 인구학적 특성으로 인한 영향이 있을 수 있다. 그러나, 이는 국내 HIV 감염인이 90% 이상 남성이면서 다수가 동성 간의 성접촉으로 인한 감염[4]으로 발생하고 있는 현황을 반영하고 있는 결과이기도 하다. 그러므로 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감 측정을 위해 질환의 특성과 함께 환자의 능동적인 참여와 관련 지원체계를 강조한 Lorig 등[15]의 만성질환관리 모형을 적용한 Shively 등[10]의 HIV-SE 도구는 국내 감염인에게 적합한 도구라고 판단된다.

오늘날 높은 항레트로바이러스 치료의 순응으로, HIV 감염인은 바이러스가 억제된 상태를 유지하면서 일상적인 삶을 살아갈 수 있다[1]. 2019년 기준 약 3천 8백 만 명의 인구가 HIV 감염을 보유하고 살아가며[3], 기대수명은 계속 늘어날 것으로 예상되기에 HIV 감염인의 질병관리는 만성질환 관점에서 장기적이고 신체적·정신적으로 건강한 삶을 유지하는 것에 초점을 두어야 한다. 그러나 국내 HIV 감염인은 감염 사실에 대한 노출 제한으로 소규모의 보건의료체계를 경험하고, 낙인과 고립감으로 인해 사회적인 삶을 영위하는 데 어려움이 있다[47]. 자기효능감은 만성질환 건강관리의 주요 예측 인자이자[8, 12], 어려운 일에 부딪혔을 때 그것을 극복하고 이상적인 행동으로 이끌며 실천할 수 있는 자신감을 포괄하는 개념이다[8, 15]. HIV 감염인에게 건강행위의 실천 신념에 장벽이 되는 요인이 있음에도, HIV 감염인을 대상으로 한 다수의 연구가 우울 및 기분, 사회적 지지 등의 요인을 배제하고 HIV 증상 관리[48, 49] 및 약물 복용 이행[50]에 대한 자기효능감만을 제한적으로 보고하였다. HIV-SE [10]는 만성질환관리모형[15]과 HIV 감염인의 자가관리법[16]을 기반으로 개발된 도구로 감염인이 경험하는 우울, 신체증상, 피로, 약물복용의 이행, 의료진과의 의사소통, 사회적 지지에 대한 요인을 다루고 있어 개인 및 사회적 특성에 따른 요인별 강점과 취약점을 확인할 수 있다. 지역사회 및 임상 현장에서 치료 및 건강관리 행위 이행을 예측하고 맞춤형 중재를 계획하는 데 유효한 도구로 활용될 수 있다. 따라서 본 연구는 HIV 감염인의 특이적 요소를 고려한 건강관리 자기효능감 측정 및 평가를 바탕으로 감염인의 지속적인 치료 순응에 기여하고자 HIV-SE 도구[10]의 타당도와 신뢰도 검증을 시행하였다. 타당도와 신뢰도가 검증된 K-HIV-SE는 국내 HIV 감염인을 대상으로 건강관리에 대한 자기효능감 수준을 파악하는 연구에 사용될 수 있으며, HIV 치료의 연속성을 예측하고 평가하기 위해 임상 실무에서 적용될 수 있을 것이다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, HIV 감염인의 우울 및 기분 관리는 매우 중요한 요인이며, 특히 ‘낙담(discourage)’은 여러 문헌을 통해 HIV 감염인의 정서를 나타내는 단어로 확인되었다. 하지만, 본 연구의 ‘감염을 가지고 생활하면서 낙담하지 않을 수 있습니까?’ 문항은 내용 및 구성타당도 기준을 만족하지 않는 것으로 확인되어, 불충분한 의미 전달을 개선하기 위한 용어 및 문장의 수정을 고려할 수 있다. 후속 연구를 통해 해당 문항의 타당도 평가가 추가적으로 이루어져야 할 것이다. 둘째, 본 연구의 대상자는 감염인 상담사업을 수행하고 있는 5개 의료기관에서 편의 표본추출 하였기 때문에 연구 결과를 국내 HIV 감염인 전체로 일반화하는데 제한이 있다. 추후 국내 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감 수준과 영향 요인에 대해 다양한 치료적 단계와 인구학적 특성 및 사회·경제적 특성을 포함할 수 있는 연구가 진행되어야 할 것이다.

결론

HIV-SE는 미국에서 개발된 HIV 감염인의 건강관리 자기효능감을 평가하는 도구로 본 연구를 통해 K-HIV-SE의 타당도와 신뢰도를 검증하였다. K-HIV-SE는 최종 6개 요인 33문항으로 구성되며, 내용타당도, 구성타당도, 집중 및 판별타당도, 준거타당도, 신뢰도 검증을 통해 적합성을 확인하였다. 본 연구를 통해 검증된 K-HIV-SE는 임상 및 실무 현장에서 HIV 감염인의 장기적 치료 순응을 예측하고 자기효능감의 요인별 취약점을 확인하여 건강관리 프로그램을 계획하고 효과를 평가하는 데 활용될 수 있을 것으로 기대한다. 본 연구 결과를 토대로 다음과 같이 제언한다.

첫째, 본 연구에서 ‘낙담’ 관련 문항이 구성타당도에서 표준화 계수가 낮았고 ‘우울 및 기분관리’ 요인과 ‘피로 관리’ 요인의 상관성이 높았다. 국내 HIV 감염인의 내재적 낙인의 특성을 포함하여 감염인의 자기효능감을 저해할 수 있는 기분과 정서에 대한 개념을 도구에 반영하거나 영향요인을 포함한 후속 연구를 제언한다.

둘째, HIV 감염인의 건강관리 자기효능감은 감염인의 HIV 진단기간, 우울, 낙인, 약물순응, 바이러스 억제 상태, 삶의 질 등의 개인적, 치료적 특징들과 관련이 있을 것으로 예상된다. 감염인의 건강관리에 기여할 수 있는 관련 요인 탐색과 HIV-SE 도구의 유용성을 확인할 수 있는 연구를 제언한다.

셋째, 현재 질병관리청, 대한에이즈예방협회, 관련 기관 및 단체 등은 HIV 감염인의 건강관리를 위해 건강 관련 정보들을 제공하고 있다. 건강정보 제공과 더불어, HIV-SE 평가를 통해 감염인의 하위요인별 자기효능감 특성을 파악하고 이를 증진할 수 있는 교육 내용과 방법을 다양화할 수 있기를 기대한다.

이 논문은 2022년 제6차 한·중·일 간호학술대회에서 발표되었음.

This work was presented at 6th Korea China Japan Nursing Conference, November 2022, Seoul, Korea.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

FUNDING:This research was supported by t he National Research Foundation of Korea grant funded by the Korea government (MSIT) (No. 2020R1A2C1010817) and the Faculty Research Grant from the Yonsei University College of Nursing (No. 6-2020-0177). Kim, Layoung and Lee, Youngjin received a scholarship from Brain Korea 21 FOUR Project funded by National Research Foundation (NRF) of Korea, Yonsei University College of Nursing.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Kim GS & Sim MS & Lee Y.

Data curation or/and Analysis: Kim L & Lee Y.

Funding acquisition: Kim GS & Kim L & Lee Y.

Investigation: Kim GS & Kim L & Sim MS & Baek S & Kim N & Park MK & Lee Y.

Project administration or/and Supervision: Kim GS.

Resources or/and Software: None.

Validation: Kim L & Baek S & Kim N & Lee Y.

Visualization: Kim L & Lee Y.

Writing original draft or/and Review & editing: Kim GS & Kim L & Sim MS & Baek S & Kim N & Park MK & Lee Y.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors would like to express gratitude to Martha Shively and Jill Bormann, w ho d eveloped t he o riginal HIV-SE tool and granted permission to translate for research. We thank Ki Jun Song for the advics on statistical analysis.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

References

-

World Health Organization (WHO). Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: Recommendations for a public health approach [Internet]. Geneva: WHO; c2021 [cited 2022 Dec 10].Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593 .

-

-

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Prevailing against pandemics by putting people at the centre—World AIDS Day report 2020 [Internet]. Geneva: UNAIDS; c2020 [cited 2022 Dec 10].

-

-

Kim K, Jung YH, Kim Y, Choi HY. HIV/AIDS notifications in the Republic of Korea, 2021. Public Health Weekly Report 2022;15(33):2364–2369.

-

-

The National Human Rights Commission of Korea (NHRCK). Survey of the medical discrimination status of patients with HIV [Internet]. Seoul: NHRC; c2016 [cited 2022 Jul 1].

-

-

Becker H, Stuifbergen A, Oh HS, Hall S. Self-rated abilities for health practices: A health self-efficacy measure. Health Values: The Journal of Health Behavior, Education & Promotion 1993;17(5):42–50.

-

-

Shively M, Smith TL, Bormann J, Gifford AL. Evaluating self-efficacy for HIV disease management skills. AIDS and Behavior 2002;6(4):371–379. [doi: 10.1023/A:1021156914683]

-

-

Sturt J, Hearnshaw H, Wakelin M. Validity and reliability of the DMSES UK: A measure of self-efficacy for type 2 diabetes self-management. Primary Health Care Research & Development 2010;11(4):374–381. [doi: 10.1017/S1463423610000101]

-

-

Park YM, Shin G, Kim J. Factors influencing health-promoting behaviors in people living with HIV. Korean Journal of Adult Nursing 2014;26(2):234–243. [doi: 10.7475/kjan.2014.26.2.234]

-

-

Shin SB. A study on health related quality of life in people living with HIV/AIDS in Korea. Health and Social Welfare Review 2011;31(4):424–453.

-

-

Kim YJ, Lee WK, Kim SW, Chang HH, Lee JM, Kim SJ. Impact of self-efficacy on medication adherence among people living with human immunodeficiency virus. The Korean Journal of Medicine 2015;89(3):305–311. [doi: 10.3904/kjm.2015.89.3.305]

-

-

Lorig K, Stewart A, Ritter P, Gonzalez V, Laurent D, Lynch J. In: Outcome measures for health education and other health care interventions. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications, Inc.; 1993. pp. 1-9.

-

-

Gifford AL, Laurent DD, Gonzales VM, Chesney MA, Lorig KR. Pilot randomized trial of education to improve self-management skills of men with symptomatic HIV/AIDS. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes and Human Retrovirology: Official Publication of the International Retrovirology Association 1998;18(2):136–144. [doi: 10.1097/00042560-199806010-00005]

-

-

Sharma N, Sokhey G. Role of self-efficacy in quality of life of people living with HIV/AIDS. Indian Journal of Health and Wellbeing 2013;4(1):162–165.

-

-

Huang L, Li L, Zhang Y, Li H, Li X, Wang H. Self-efficacy, medication adherence, and quality of life among people living with HIV in Hunan Province of China: A questionnaire survey. The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2013;24(2):145–153. [doi: 10.1016/j.jana.2012.04.006]

-

-

Flickinger TE, Saha S, Roter D, Korthuis PT, Sharp V, Cohn J, et al. Clinician empathy is associated with differences in patient-clinician communication behaviors and higher medication self-efficacy in HIV care. Patient Education and Counseling 2016;99(2):220–226. [doi: 10.1016/j.pec.2015.09.001]

-

-

Costello AB, Osborne J. Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research, and Evaluation 2005;10(1):7 [doi: 10.7275/jyj1-4868]

-

-

Arifin WN. ample size calculator (web) [Internet]. Kota Bharu: Wan Nor Arifin; 2017 [cited 2022 Jan 23].Available from: https://wnarifin.shinyapps.io/ss_

sem_ cfi_ equal/ .

-

-

Awang Z, Afthanorhan A, Mamat M. The Likert scale analysis using parametric based Structural Equation Modeling (SEM). Computational Methods in Social Sciences 2016;4(1):13–21.

-

-

Chen G, Gully SM, Eden D. Validation of a new general self-efficacy scale. Organizational Research Methods 2001;4(1):62–83. [doi: 10.1177/109442810141004]

-

-

Oh IS. General self-efficacy: The concept, measurement issues, and implications for HRM. Korean Journal of Industrial and Organizational Psychology 2002;15(3):49–72.

-

-

World Health Organization (WHO). Process of translation and adaptation ofinstruments [Internet]. Geneva: WHO; 2018 [cited 2020 Jul 1].Available from: https://www.coursehero.com/file/30372721/WHO-

Process- of- translation- and- adaptation- of- instrumentspdf/ .

-

-

Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health 2007;30(4):459–467. [doi: 10.1002/nur.20199]

-

-

Fabrigar LR, Wegener DT, MacCallum RC, Strahan EJ. Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods 1999;4(3):272–299. [doi: 10.1037/1082-989X.4.3.272]

-

-

Hair JF Jr, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. In: Multivariate data analysi. 5th ed. Upper Saddle River (NJ): Prentice-Hall; 1998. pp. 207-219.

-

-

Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 1981;18(1):39–50. [doi: 10.2307/3151312]

-

-

Shrestha N. Factor analysis as a tool for survey analysis. American Journal of Applied Mathematics and Statistics 2021;9(1):4–11. [doi: 10.12691/ajams-9-1-2]

-

-

Farrell AM, Rudd JM. In: Tojib D, editor. Factor analysis and discriminant validity: A brief review of some practical issues; Proceedings of the Australia and New Zealand Marketing Academy Conference 2009; 2009 Nov 30–Dec 2; Melbourne, Australia. Canning Bridge: Promaco Conventions; c2009. pp. 1-9.

-

-

Matore EM, Khairani AZ. The pattern of skewness and kurtosis using mean score and logit in measuring adversity quotient (AQ) for normality testing. International Journal of Future Generation Communication and Networking 2020;13(1):688–702.

-

-

Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin 1980;88(3):588–606. [doi: 10.1037/0033-2909.88.3.588]

-

-

Hulland J. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal 1999;20(2):195–204. [doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:2<195::AID-SMJ13>3.0.CO;2-7]

-

-

Cutrell J, Bedimo R. Single-tablet regimens in the treatment of HIV-1 infection. Federal Practitioner 2016;33 Suppl 3:24S–30S.

-

-

Airoldi M, Zaccarelli M, Bisi L, Bini T, Antinori A, Mussini C, et al. One-pill once-a-day HAART: A simplification strategy that improves adherence and quality of life of HIV-infected subjects. Patient Preference and Adherence 2010;4:115–125. [doi: 10.2147/ppa.s10330]

-

-

O’Brien KK, Solomon P, Bayoumi AM. Measuring disability experienced by adults living with HIV: Assessing construct validity of the HIV Disability Questionnaire using confirmatory factor analysis. BMJ Open 2014;4(8):e005456 [doi: 10.1136/bmjopen-2014-005456]

-

-

Korean Network of People Living With HIV/AIDS (KNP+). The people living with HIV stigma index South Korea 2016-2017 [Internet]. Seoul: KNP+; c2017 [cited 2022 Oct 28].Available from: https://www.stigmaindex.org/wp-

content/uploads/2019/11/South- Korea_ PLHIV- Stigma- Index- Report_ 2017_ Korean.pdf .

-

-

Sun L, Yang SM, Wu H, Chen B, Wang CJ, Li XF. Reliability and validity of the Chinese version of the HIV Treatment Adherence Self-Efficacy Scale in mainland China. International Journal of STD & AIDS 2017;28(8):829–837. [doi: 10.1177/0956462416673922]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite