Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 53(5); 2023 > Article

- Research Paper Experiences of Transitional Care for Medicaid Case Managers

- Yunhee Hwang, Gaeon Lee

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2023;53(5):556-569.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.23031

Published online: October 31, 2023

-

Corresponding author:

Gaeon Lee,

Email: gelee@dau.ac.kr

- 1,682 Views

- 29 Download

- 0 Crossref

- 1 Scopus

Abstract

Purpose

This phenomenological study tried to understand the essence of the transitional care experience of medicaid case managers and its structural meaning. In addition, it was attempted to establish a system of transitional care and seek support measures for medicaid case managers.

Methods

The participants of this study were 7 medicaid case managers who had spent more than 1 year and 6 months in medicaid pilot project. Data were collected with individual in-depth interviews from June to December 2021. The data were analyzed by Giorgi's phenomenological analysis method.

Results

The seven constituents derived from the results of this study were 'struggle to establish a living environment', 'dedication to supporting independent living', 'anxiety about safety', 'pressure on care responsibilities', ‘distress in building the pilot project’, 'pride in role', and 'expectation for improvement'.

Conclusion

The study results provide a comprehensive understanding of the transition care reality for medicaid case managers. They also shed light on managers’ perceptions and attitudes. These findings can serve as fundamental information for establishing support measures for medicaid case managers and transitional care systems.

Published online Oct 31, 2023.

https://doi.org/10.4040/jkan.23031

Abstract

Purpose

This phenomenological study tried to understand the essence of the transitional care experience of medicaid case managers and its structural meaning. In addition, it was attempted to establish a system of transitional care and seek support measures for medicaid case managers.

Methods

The participants of this study were 7 medicaid case managers who had spent more than 1 year and 6 months in medicaid pilot project. Data were collected with individual in-depth interviews from June to December 2021. The data were analyzed by Giorgi's phenomenological analysis method.

Results

The seven constituents derived from the results of this study were 'struggle to establish a living environment', 'dedication to supporting independent living', 'anxiety about safety', 'pressure on care responsibilities', ‘distress in building the pilot project’, 'pride in role', and 'expectation for improvement'.

Conclusion

The study results provide a comprehensive understanding of the transition care reality for medicaid case managers. They also shed light on managers’ perceptions and attitudes. These findings can serve as fundamental information for establishing support measures for medicaid case managers and transitional care systems.

서론

1. 연구의 필요성

의료급여관리사는 의료급여수급권자를 대상으로 보건·복지·의료에 관한 전문 상담과 교육을 통하여 수급권자의 건강과 권익을 보호하고, 나아가 의료급여 재정 안정화를 도모하는 의료급여 전문가이다[1]. 이들은 임상 경력 간호사로 전국 지자체에 기간제 또는 공무직으로 소속되어 의료급여사례관리와 의료급여 관련 행정업무를 맡고 있다. 이들이 수행하는 의료급여사례관리는 크게 신규수급권자 관리, 외래 이용 사례관리, 장기입원 사례관리로 구분된다[1].

의료급여수급권자의 불필요한 장기입원을 관리할 목적으로 2010년부터 장기입원사례관리가 시행되어왔으나[1], 장기입원자의 퇴원을 망설이게 하는 돌봄제공자 및 거주지 부재, 보호자의 돌봄 부담과 같은 문제[2]를 해결하기 위한 사회적 요구가 지속적으로 이어져 왔다. 이에 정부는 2019년 6월부터 재가의료급여 시범사업을 실시하고 있다. 재가의료급여 시범사업은 의료급여관리사가 장기입원자에게 개입하여 집으로 퇴원 후 의료, 돌봄 등의 통합서비스를 제공하고 지역사회 정착을 돕는 사례관리 사업이다[3]. 이는 간호학 분야에서 점차 확대되고 있는 사례관리의 일환으로[4] 장기입원자의 퇴원 후 사회적 돌봄을 공식적으로 제도화한 것이다. 즉, 퇴원한 수급권자에 한해 1년간 돌봄을 제공하여 재가 정착을 돕는 것으로, 퇴원에 목적을 둔 기존의 장기입원사례관리와는 구별된다. 따라서 재가의료급여 시범사업에서 시행하고 있는 장기입원사례관리를 ‘재가전환관리’로 지칭하여 장기입원자의 지역사회 정착을 돕는 독자적인 간호활동으로 접근할 필요가 있겠다.

국외의 경우 지역사회로의 전환을 촉진하는 방향으로 보건복지 패러다임이 이동하는 가운데[5], 복합적인 문제를 지니고 가정 및 지역사회로 복귀하는 환자를 위한 간호활동으로[6] 전환기 돌봄[7, 8, 9], 사례관리[10, 11], 케어 코디네이션[12] 등의 프로그램이 운영되고 있다. 이들 간호프로그램을 적용한 선행연구를 살펴보면 병원 또는 지역사회를 기반으로 전문 간호사[7, 8, 10]와 사회복지사[9], 비의료인 케어 코디네이터[12]가 대상자의 퇴원계획 수립, 퇴원 후 자가 관리 교육과 모니터링, 자원 연계 등의 지속적인 간호를 제공한다[13]. 이처럼 프로그램마다 간호가 이루어지는 환경과 수행 주체가 다르지만 이들 프로그램은 퇴원환자의 건강한 재가생활을 도모하고 재입원을 예방하는 궁극적인 목표가 동일한 간호 활동이다[6]. 특히 간호사 주도 프로그램을 적용한 선행연구에서 퇴원환자 건강결과 향상[7] 및 재입원율 감소[14]를 보고하고 있다.

현재 우리나라에서 시범사업 형태로 시행되는 재가전환관리는 지역사회 간호사인 의료급여관리사 주도로 퇴원대상자 케어플랜 수립, 자가 관리 교육 및 의료이용 상담, 자원연계 등 서비스를 제공하는 형식을 띠고 있다[3]. 특히 의료급여관리사는 퇴원대상자 선정에서부터 퇴원 후 총괄 케어 코디네이터 역할까지 수행하고 있어[3], 장기입원자의 성공적인 지역사회 전환을 위해서는 의료급여관리사의 역할과 업무수행이 무엇보다 중요하다고 하겠다.

그러나 선행연구에 따르면 의료급여관리사는 기능 제한이 있는 대다수의 장기입원자 중에서 퇴원자를 선정해야 하는 것에 부담을 느끼고[2], 자원 연계 수행에도 어려움을 느끼는 것으로 드러났다[15]. 다중 질환을 가진 노인의 경우 퇴원 후 건강악화 대한 염려로 의료급여관리사의 심적 부담도 큰 것으로 보고되었다[16]. 이는 의료급여관리사가 새롭게 시작하는 재가전환관리 업무에 소극적으로 임할 수밖에 없는 배경이 되며, 사업의 효과를 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다.

사례관리는 그 성과가 사례관리자가 어떻게 업무를 수행하는 지에 따라 다르다[17]. 재가전환관리 업무절차와 의료급여관리사의 역할이 지침에 제시되어 있지만 실무현장에서 실체적인 서비스로 만들어 가는 것은 이를 실천하는 의료급여관리사에 달려있기 때문이다. 아울러 앞서 언급한 바와 같이 재가전환관리는 업무담당자의 심적 부담이 큰 업무인 만큼 이를 이끌어가는 의료급여관리사가 재가전환관리를 어떻게 인식하고, 의미를 부여하는지, 실무에 그것을 어떻게 반영하고 수행하는지가 관건이 될 수 있다. 이에 의료급여관리사의 주관적인 업무 경험을 통해 의료급여관리사의 재가전환관리에 대한 인식을 살펴볼 필요가 있겠다.

국외에서 이루어진 전환기 돌봄 경험을 다룬 질적 연구에서 사례관리자는 퇴원계획 시 환자와 보호자의 참여부재[8], 의료기관과의 불충분한 의사소통과 타 전문 인력과의 협력부재[18], 고위험 대상자 선정을 위한 시스템 부재[19]에 따른 어려움을 겪는 것으로 드러났다. 그러나 국외 선행연구는 주로 급성기 병원에서 집으로 퇴원하는 환자만을 대상으로 건강문제에 초점을 맞추고 있으며, 장기간 요양병원에 입원하였다가 퇴원하는 수급권자를 대상으로 하는 재가전환관리와는 다소 차이가 있으므로 이를 적용하여 우리나라의 사례를 이해하는 데 무리가 있다.

국내에서 의료급여관리사들의 사례관리와 실무에 대한 총체적인 이해를 도울 수 있는 질적 연구가 소수 이루어졌으나, 주로 외래이용 사례관리와 행정 업무 수행[20, 21]에 국한되었다. 또한 장기입원사례관리 경험에 대한 질적 내용분석 연구[16]가 1편 수행되었으나, 이는 시범사업 시행 이전의 업무 경험을 다루고 있다. 현재 시행되고 있는 재가전환관리는 대상자의 케어플랜 수립, 재가 서비스 연계, 퇴원 후 1년간 모니터링까지 업무가 확대되었으며[3], 추후 이 사업이 의료급여관리사의 주요 업무가 될 것으로 예상된다. 따라서 현 시점에서 시범사업에 참여하는 의료급여관리사의 심층적인 경험을 탐색하여 재가전환관리의 실재를 이해하고, 발전방향을 모색하는 것은 의의가 있겠다.

재가전환관리 현상을 탐구한다는 것은 그 현상을 경험한 의료급여관리사들의 주관적인 경험세계로 들어가 그 의미와 본질을 규명해야만 하므로 질적 연구방법인 현상학 연구가 적합하다. 특히 Giorgi 현상학적 연구는 관심 현상을 이해하기 위해 연구 참여자의 진술에 가장 우선적 중점을 두고, 그들 개개인이 겪은 체험 자체의 의미를 파악하고, 그 개별적 체험들이 공통적으로 지니고 있는 일반적 특성의 의미를 발견할 수 있도록 해준다는 점에서 다른 현상학 연구방법과 차이가 있다[22]. 이러한 Giorgi 연구 방법을 본 연구주제에 빗대어 볼 때 시범사업에 참여한 의료급여관리사마다 각기 다른 사례대상자를 재가전환 관리한 상황적 특성과 이들 개개인의 체험을 통합하여 전체 참여자의 일반적 특성을 드러낼 수 있다는 점에서 Giorgi 연구 방법이 본 연구에 적합하다고 본다. 따라서 본 연구에서는 재가의료급여 시범사업에 참여한 의료급여관리사들의 업무경험을 통해 기술한 자료를 토대로 그들이 인식하는 재가전환관리의 의미 구조를 Giorgi의 현상학적 접근으로 분석하여 기술하고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 의료급여관리사의 재가전환관리 경험을 탐색하여 그들의 관점에서 재가전환관리의 의미와 구조를 기술하는 것이다. 이에 본 연구 문제는 ‘의료급여관리사의 재가전환관리 경험은 무엇인가’이다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 의료급여관리사의 재가전환관리 경험의 본질과 의미 구조를 밝히기 위하여 Giorgi의 분석방법을 적용한 현상학적 연구이다.

2. 연구 참여자 선정

본 연구의 참여자는 재가의료급여 시범사업이 시행 중인 부산광역시 북구와 진구에 소속된 의료급여관리사이다. 연구 참여자의 구체적인 선정기준은 다음과 같다. 첫째, 재가의료급여 시범사업 실시 후 재가전환관리 업무경력이 최소 1년 6개월 이상인 자이다. 이는 사례관리 기간이 대상자 퇴원 후 1년까지로[3], 대상자 선정에서부터 퇴원 후 관리까지 총체적인 사례관리 경험을 가진 자로 한정하기 위함이다. 둘째, 재가의료급여 시범사업 설명회에 대표로 참석하였거나, 우수 유공자로 선정되는 등 재가의료급여 시범사업에 대한 경험이 풍부한 자이다. 셋째, 연구 참여에 자발적으로 동의한 자이다. 연구 참여자 선정은 목적적 표본추출과 눈덩이 표집법에 따라 선정되었다. 연구자가 북구와 진구 소속 의료급여관리사 1인에게 연구의 목적과 내용을 설명 후 연구 참여에 대한 동의를 구하였다. 이후 연구에 참여한 의료급여관리사를 통해 차례대로 다음 참여자를 소개받았다. 두 지자체 전체 의료급여관리사 11명 중 참여자 선정기준을 충족하는 8명에게 참여의사를 물었으며, 참여 거절을 표시한 1명을 제외한 7명이 연구에 참여하였다.

3. 자료수집 방법

본 연구의 자료수집 기간은 2021년 6월부터 2021년 12월까지였다. 자료수집방법은 개인별 심층면담으로 이루어졌으며, 3명의 참여자는 2회, 4명의 참여자는 3회의 면담을 가져 총 18회 면담이 진행되었다. 1차면담은 개방형 질문을 통해 참여자가 경험한 재가전환관리에 대해 가능한 많은 이야기를 할 수 있도록 하였다. 2차면담은 1차면담 자료를 토대로 보다 세부적인 사항들에 대한 질문으로 면담이 진행되었다. 마지막으로 3차면담은 참여자에게 재가전환관리 경험이 갖는 의미와 느낌에 대해 숙고하여 이야기 할 수 있도록 하였다. 연구 참여자별로 면담횟수가 달랐으나, 연구 주제와 관련된 진술내용이 반복되어 더 이상 새로운 진술이 나오지 않을 때까지 이루어졌다. 면담시간은 최소 53분에서 최대 2시간 6분으로 평균 83분 정도였다. 면담일정과 장소는 참여자의 요구에 따랐으며, 참여자의 집 근처 카페, 근무지, 근무지 근처 카페에서 실시되었다. 자료수집 기간은 COVID-19 감염 예방을 위한 사회적 거리두기 정책이 단계별로 시행 중이었으므로 면담 전 참여자와 연구자 모두 발열여부와 건강상태에 이상이 없음을 확인하고 면담을 진행하였다. 모든 참여자의 1차와 2차면담은 대면으로 진행 되었으나, 일부 참여자의 3차면담은 COVID-19의 급속한 확산으로 부득이 비대면으로 진행되었다.

면담 질문은 ‘귀하가 경험하신 재가전환관리에 대해 말씀해 주시기 바랍니다’였다. 개방적이고 비구조화된 질문을 사용하여 참여자의 생생한 경험을 있는 그대로 구술하도록 하였으며, 참여자의 진술 내용에 따라 보충 혹은 추가 질문을 이어 나갔다. 참여자들은 자신의 업무 경험 중 가장 기억에 남은 사례를 중심으로 진술하였으며, 면담이 진행되면서 시범사업의 전반적인 내용과 사례관리자로서의 고충과 개선사항에 대한 자신의 의견까지 이야기하였다. 면담 동안 연구자의 반응을 최소화하여 참여자의 구술에 방해가 되지 않도록 하였고, 참여자가 최대한 자유롭게 진술하도록 하였다. 또한 제 1연구자는 참여자들과 동종 업무를 수행하였던 경험이 있으므로 최대한 선이해와 가정을 괄호 치기하여 참여자가 구술하는 흐름에 집중하고자 하였다. 면담 내용은 참여자의 동의를 얻어 휴대전화로 녹음하였으며, 녹음된 파일은 면담이 끝난 후 최대한 빠른 시일 내에 연구자가 직접 필사하였다. 면담 시 참여자의 표정과 어투, 일반적인 정보와 특징될 만한 사항, 면담의 흐름 등 자료 분석 시 참고할 만한 사항을 기록하였다. 또한 재가의료급여 시범사업 매뉴얼[3]을 참고 자료로 활용하였다.

4. 자료 분석 방법

자료 분석은 자료수집과 동시에 순환적으로 이루어졌으며, Giorgi의 현상학적 분석방법에 따라 다음과 같이 이루어졌다[23, 24, 25]. 참여자별로 1차면담 후 필사된 자료를 분석하는 과정에서 보다 세부적인 내용이 요구되거나 추가질문이 떠오르는 경우 메모를 달았으며, 이를 토대로 2차면담이 진행되었다. 2차면담 후 필사된 자료를 분석하면서 1차 때와 동일한 방식으로 추가로 확인해야 할 사항을 메모하여 3차면담을 진행하였다. 첫째, 참여자별로 필사된 자료 전체를 2회~3회 이상 반복하여 읽으면 서 재가전환관리 경험에 대한 전체적인 내용과 의미를 파악하였다. 둘째, 현상학적 환원 태도를 유지하면서 참여자의 진술 중 의료급여관리사가 무엇을 수행하는지, 어떻게 느끼는지, 어떤 생각을 가지는지가 표현되어있는 문장이나 구에 밑줄을 그어 의미 단위를 추출하였다. 이때 일반 사례관리와 기타 행정업무 수행은 제외하고 재가의료급여 시범사업에서 수행하는 재가전환관리 경험에 한정하였다. 의미 단위는 참여자별로 최소 87개에서 최대 138개까지였다. 이후 참여자별로 추출된 의미단위를 비슷한 것끼리 모으고 중복된 것은 삭제하였다. 셋째, 추출된 의미단위는 보다 일반적인 형태인 연구자의 언어로 의미를 구성하였다. 이때 의미단위에서 핵심이 되는 문장에 밑줄을 그어 의미가 최대한 훼손되지 않도록 연구자의 언어를 수정하였으며, 이러한 작업은 참여자별 최소 3회 이상 실시되었다. 넷째, 도출된 연구자의 언어를 유사한 것끼리 분류·통합하고 보다 추상적인 언어로 기술하여 하부 구성요소를 도출하였다. 하부 구성요소는 학문적 용어로 기술하되, ‘이 경험이 의료급여관리사의 재가전환관리 본질에 해당되는가?’를 유념하면서 수행하였다. 참여자별로 하부 구성요소를 유사한 것끼리 분류하고 통합하여, 핵심이 되는 개념을 찾아 이를 보다 추상적인 언어로 기술하여 구성요소를 도출하였다. 하부 구성요소와 진술문 내용이 도출된 구성요소와 매치가 되는지를 반복하여 숙고하였으며, 불일치하는 경우 다시 연구자의 언어부터 수정하는 등 자료 앞뒤를 반복하여 검토·수정하는 작업을 거쳤다. 이러한 작업은 다섯 번째 참여자 면담이 끝난 후 참여자별로 수행하였으며, 이렇게 도출된 참여자별 상황적 구조를 표로 기술하였다. 다섯 번째 참여자의 자료까지만 분석하여 대략적인 구조를 우선적으로 파악한 후 여섯 번째 참여자의 면담을 진행하였으며, 계속해서 자료의 수집과 분석을 순환적으로 진행하였다. 다섯째, 개별 참여자에게서 도출된 상황적 구조를 통합하여 전체 참여자의 재가전환관리 경험의 일반적 구조를 구성하였다. 자료 분석과정에서 제1연구자는 평소 의료급여사례관리 경험을 통해 가지고 있던 선입관을 기술해두고 이를 배제하기 위해 노력하였다. 또한 모든 자료 분석은 주 2회 이상 질적 연구 경험이 풍부한 연구팀 회의를 통해 이루어졌으며, 합의가 이루어지기까지 최소 20회 이상 반복되었다.

5. 연구의 타당성 확보

본 연구의 타당성을 확보하기 위해 Sandelowski [26]가 제시한 신뢰성, 전이 가능성, 감사 가능성, 확인 가능성 기준에 부합하고자 노력하였다. 첫째, 연구자는 신뢰성 있는 자료수집을 위해 재가의료급여 시범사업 경험이 풍부한 자를 선정하였으며, 면담 시 참여자들이 자신들의 경험을 허심탄회하게 서술할 수 있도록 적극적으로 공감하고 경청하는 태도를 유지하였다. 면담은 새로운 내용이 나오지 않을 때까지 진행하여 자료의 포화를 유도하였으며, 면담 내용은 최대한 빨리 연구자가 직접 필사하였다. 또한 자료 분석 시 Giorgi 현상학적 연구 경험이 풍부한 간호학 교수의 정기적인 자문과 연구팀 내에서의 합의과정을 거쳤다. 연구 참여자 2명(참여자 1, 2번)에게 분석결과를 보여주어 체험한 내용을 그대로 반영하고 있는지 참여자 검증을 실시하였다. 둘째, 전이 가능성을 확보하기 위해 연구자는 참여자들의 일반적 특성과 자료수집 절차를 자세하게 기술하여 독자들이 맥락 속에서 연구 결과의 의미와 적용 가능성을 판단할 수 있도록 하였다. 셋째, 감사 가능성을 확보하기 위해 연구자는 연구 과정을 상세히 기록하고, Giorgi의 현상학적 분석 절차를 엄격하게 따랐으며, 연구 과정 전반에서 연구팀의 정기적인 논의과정을 거쳤다. 마지막으로 확인 가능성을 확보하기 위해 제1연구자는 꾸준히 선입견에 대한 메모를 작성하여 자료수집과 분석과정에서 이를 배제하기 위해 노력하였다. 또한 연구 과정 동안 지속적으로 질적 연구 전문가의 피드백을 받아 자료 해석 과정에서 중립성을 확보하고자 노력하였다.

6. 연구자의 준비

제1저자는 일 지자체 소속 의료급여관리사로 12년간 장기입원 사례관리 업무경력이 있어 연구현상을 이해하는 데 민감성을 가질 수 있었다. 또한 대학원에서 질적 연구 2개 교과목을 이수하였고, 질적 연구 학술대회와 연구모임에 꾸준히 참석하여 연구역량을 함양하였다. 아울러 요양병원 장기입원 노인의 재가 전환 경험에 대한 질적 연구[27]를 수행하고, 게재하는 과정에서 심층면담, 참여관찰 및 자료 분석에 대해 훈련할 수 있었다. 제2저자는 다수의 노인장기요양에 관한 질적 연구를 수행한 바 있다.

7. 윤리적 고려

본 연구는 동아대학교 연구윤리심의위원회의 승인(2-1040709-AB-N-01-202105-HR-022-04)을 받은 후 진행되었다. 연구 참여자의 권리를 보호하기 위해 연구자는 연구 참여자에게 연구 목적과 자료수집방법, 면담내용 녹음 등 연구진행에 대해 충분히 설명하였다. 이후 연구참여자가 자발적으로 연구 참여에 동의한 경우 면담을 진행하였다. 또한 연구진행 중 대상자가 원치 않을 경우 언제든지 연구 참여를 중지할 수 있음을 안내하고 이때 녹음된 자료와 필사한 자료 모두 폐기될 것임을 설명하였다. 면담 자료는 익명으로 처리되며, 연구목적 이외의 다른 목적으로 사용하지 않음을 설명하였다. 수집된 녹음파일과 필사 자료는 연구자만 접근할 수 있는 개인 노트북에 저장하고 비밀번호를 설정하여 관리되었으며, 필사본과 같은 서면자료는 별도의 잠금장치가 있는 저장 공간에 보관하여 타인에게 노출되지 않도록 하였다. 또한 저장된 모든 자료는 기관생명윤리위원회의 규정에 의해 3년간 보관할 것이며, 이후 음성파일과 컴퓨터 저장 파일은 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제하고, 서면으로 된 자료는 파쇄할 것임을 연구 참여자에게 설명하였다. 면담 후 연구 참여에 대한 감사의 표시로 소정의 사례를 지급하였다.

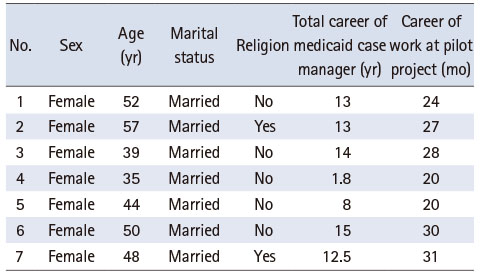

연구 결과

본 연구의 참여자는 모두 기혼여성으로 총 7명이었다. 참여자의 연령은 30대가 2명, 40대 2명, 50대 3명으로 평균 연령은 46.4세였으며, 종교가 있는 참여자는 2명이었다. 참여자들의 의료급여관리사로의 근무기간은 최소 1.8년부터 최대 15년까지였으며 평균 11년 1개월이었다. 참여자들의 재가의료급여 시범사업 참여 기간은 최소 1년 8개월부터 최대 2년 7개월까지였으며 평균 25.7개월 이었다(Table 1).

Table 1

Characteristics of the Subjects

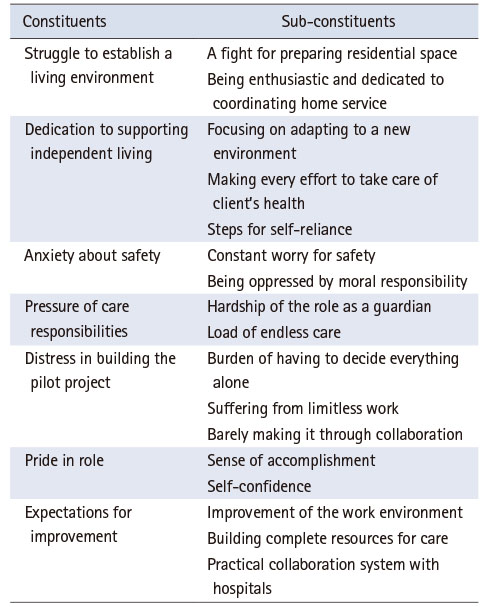

1. 의료급여관리사의 재가전환관리 경험의 구성요소

의료급여관리사의 재가전환관리 경험의 본질은 7개의 구성요소와 17개 하위 구성요소이다. 7개의 구성요소는 ‘생활터전 마련을 위한 고군분투’, ‘독립생활 지원에 전념’, ‘안전에 대한 노심초사’, ‘돌봄 책임에 대한 중압감’, ‘업무 구축에 대한 고충’, ‘역할에 대한 자부심’, ‘개선에 대한 기대’였다(Table 2).

Table 2

Experiences of Transitional Care for Medicaid Case Manager

1) 생활터전 마련을 위한 고군분투

참여자들은 자신이 살던 곳을 떠나 장기간 입원했었던 사례대상자들이 다시 지역사회로 돌아와 생활할 수 있는 터전을 마련하는 데 고투하였다. 사례대상자의 생활터전 마련은 주거환경과 같은 물리적 환경을 구축하고, 재가서비스 지원으로 사회적 환경 조성을 포함한다. 참여자들은 사례대상자들이 거주할 집을 장만하고, 열악한 환경을 개선하며, 재가생활에 필요한 제반 여건을 갖추는 데 최선을 다하였다. 또한 사례대상자에게 양질의 재가서비스가 제공될 수 있도록 대상자 및 서비스 제공업체와 끊임없이 소통하고, 서비스 질을 개선해 나갔다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘주거 공간 장만에 대한 씨름’, ‘재가서비스 조정에 열과 성을 다함’이었다.

(1) 주거 공간 장만에 대한 씨름

참여자들은 거주할 집이 없는 대상자를 위해 영구임대아파트와 매임임대주택을 활용하여 가까스로 집을 장만할 수 있었다. 퇴원하여 거주할 집이 있지만 열악한 환경을 이유로 재입원을 고려하는 대상자를 위해 노인안심주택 이용과 주거환경 개선 사업에 연계하였다. 또한 살림살이와 제반 여건을 준비하고, 집 청소까지 수행하여 재가생활이 가능하도록 환경을 갖추는 데 노고를 아끼지 않았다.

“(영구임대아파트)입주신청서를 내고 (병원에)가가지고 외출증 끊어 가지고 환자를 관리사무소에 모시고 가서… 이분이 글을 써본 적도 없고 이해력도 좀 낮잖아요. 우리가 다 본인이 쓰게끔 다 읽어주고 이해시켜주고… 그때 진짜 힘들었어요” (참여자 1).

“퇴원시키려면 살림살이며 다 장만해 줘야 되고. 수도하고 가스 연결 이런 것까지도. 제가 다 도맡아 해야 되는 거죠. 집에서 안 쓰는 숟가락 밥그릇 세제하고도 갖다 줬어요” (참여자 5).

(2) 재가서비스 조정에 열과 성을 다함

참여자들은 사례대상자의 요구에 맞는 양질의 재가서비스가 제공되도록 다방면으로 노력하고 있었다. 식사와 돌봄 서비스가 원활히 제공될 수 있도록 제공업체와의 소통에 많은 시간을 할애하고 있었으며, 대상자의 반응을 살펴 지속적으로 서비스 질을 개선해 나가고 있었다. 또한 사례대상자의 요구에 따라 재가서비스 지원을 조정하고, 서비스를 거부하는 사례대상자를 지속적으로 설득하여 서비스 수혜에도 차질이 없도록 하였다.

“모든 업무가 소통이 없이는 힘들어요. 날짜 같은 것도 다 의논을 해서 조정을 해야 하는 거고, 내도록 전화를 하고 상의를 하는 게 일이에요. 뭐 반찬 같은 거 잘 들어 갔는지” (참여자 2).

2) 독립생활 지원에 전념

참여자들은 사례대상자가 새로운 환경에 잘 적응할 수 있도록 지속적인 관심과 격려로 힘을 북돋아 주었다. 또한 참여자들은 사례대상자의 안전사고 관리와 건강관리를 위한 중재에도 매진하였다. 한편 참여자들은 사례대상자의 자립을 위해 최선을 다해 돌보면서도 재가서비스와 자신들에게 지나치게 의존하는 대상자들이 걱정되었다. 이에 재가서비스가 한정적으로 제공됨을 미리 주지시키고, 홀로 생활이 힘든 대상자는 사례관리 종결 후 대체할 자원을 연결하여 자립을 도모하고 있었다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘새로운 환경에 적응하도록 마음을 쏟음’, ‘건강 관리에 만전을 기함’, ‘단계적 자립도모’이었다.

(1) 새로운 환경에 적응하도록 마음을 쏟음

참여자들은 가족 돌봄과 지지를 받을 수 없는 사례대상자들의 처지에 안타까움을 느껴 마음을 쏟아 돌보았으며, 재가생활에 어려움을 호소하는 대상자에게는 격려를 아끼지 않았다. 또한 사례대상자에게 선호하는 음식을 대접하여 낯선 환경에서 안정감을 느낄 수 있도록 배려하였다.

“부모가 퇴원했다 이러면 쫓아가서 시장이라도 봐 놓고 집이라도 닦아놓고 이러는데 딸이 하나 있다는데 안 그랬었거든요. 안타깝고. 제대로 움직이지도 못하는데 집에 뭐 먹을 것도 하나도 없고… 그냥 대상자라도 마음이 쓰여요” (참여자 7).

(2) 건강관리에 만전을 기함

참여자들은 대상자에게 낙상예방 수칙과 자가 관리에 대해 지속적으로 교육하였다. 고령대상자가 외래진료에 차질이 없도록 진료일정을 반복하여 안내해 주었으며, 건강관리를 위해 협력 의료기관에 연계하였다. 또한 전염성 질환 치료가 시급한 대상자를 설득하여 질병치료에 차질이 없도록 하였으며, 사례대상자들의 건강과 자립도모를 위해 가사활동에 참여하도록 독려하였다.

“어쨌거나 집에서 살고 싶다하면서… 어머니 그렇게 할라면 잘 먹어야 합니다. 안 넘어질라면 이렇게 해야 합니다 하면서 그렇게 교육을 해요. 진짜 가족이면 잔소리하게 되는데” (참여자 2).

(3) 단계적 자립 도모

참여자들은 사례대상자들이 최종적으로 집에서 독립생활을 영위하는 것에 목적을 두고 업무에 임하지만, 사례관리 기간 동안 점점 자신들과 재가서비스에 의존하는 대상자가 걱정되었다. 이에 참여자들은 사례대상자들이 스스로 자립할 수 있도록 재가서비스를 제한하거나 조절하여 지원하였으며, 미리 재가서비스 종결 시점을 안내하여 홀로 생활해나가야 하는 것을 마음으로 준비할 수 있도록 하였다.

“본인이 하실 수 있는 거는 본인이 점점 해나가실 수 있게… 그렇게 서비스를 맞춰서 지원하는 게 맞다고 봐요. 처음에 밑반찬을 2회를 제공했으면 점점 줄여나가서 나중에는 지원 안 하는 것까지 가서 대상자들이 적응해 가도록 줄여나가요” (참여자 3).

3) 안전에 대한 노심초사

참여자들은 고령대상자 낙상관리에 최선을 다하면서도 불시에 발생하는 안전사고의 특성상 불안이 쉽게 사라지지 않았다. 또한 독거와 고령자를 주로 관리하고 있어 질병악화에 따른 염려도 지속되었다. 게다가 갑작스런 사례대상자의 건강악화, 사망, 낙상은 참여자들로 하여금 자책감에 시달리며 대상자 안위에 대한 불안을 더욱 가중시켰다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘안전 걱정에 매몰됨’, ‘도의적 책임에 짓눌림’이었다.

(1) 안전 걱정에 매몰됨

참여자들은 주로 고령자를 돌보고 있어 낙상예방에 총력을 기울였으나, 불시에 일어나는 낙상에 대한 두려움에서 벗어나지는 못하였다. 또한 고령인 사례대상자들의 질병 악화와 독거노인의 위기발생에 따른 걱정도 끊이지 않았다. 더욱이 우울증을 동반한 대상자의 경우 우발적인 위해 행동의 가능성을 배제할 수 없어 신경이 곤두설 수밖에 없었다.

“집에 등도 갈아주고 발판 깔아주고 안전 바 다 달아주고… (낙상)걱정이 되지. 근데 내가 24시간 그 사람한테 붙어 있을 수도 없는 거니까. 어른들 넘어지는 거야 순간인데… 예방을 한다고는 하지만 그게 완벽히 되겠냐고” (참여자 6).

(2) 도의적 책임에 짓눌림

참여자들은 사례대상자의 예기치 못한 낙상과 사망, 건강악화로 심각한 스트레스에 시달렸으며, 이는 업무에 대한 자신감을 떨어뜨리기도 하였다. 특히 대상자들의 사망에 정신적 충격에 휩싸였으며, 마치 자신들이 퇴원을 안내하고 권유하여 일어난 사고로 여겨져 자책감에서 벗어나지 못하였다.

“이런 케이스(대상자가 퇴원 후 사망한 사례)가 전국적으로 몇 케이스가 있었나 보더라고요. 심리적인 부담이 엄청 컸어요. 눈앞에서 퇴원하고 나서 제가 댁에까지 가서 재가 사업 관련 설명도 하고 싸인도 받고 재가 생활 잘해보자고 했는데 낙상 사고로 인해 운명을 하시니까. 담당자 입장에서 엄청나게 스트레스를 받았고” (참여자 2).

4) 돌봄 책임에 대한 중압감

참여자들은 자신이 맡은 사례대상자의 생활과 건강까지 책임지고 돌보아야 하는 중압감에 시달리고 있었다. 참여자들은 독거가 대부분인 사례대상자에게 가족이 해야 할 일들을 도맡아 하는 보호자와 다름이 없었다. 참여자들은 업무가 종료된 후에도 대상자 안부를 챙기고, 대상자와 대면 접촉이 잦은 유관기관과 이웃을 활용하여 사례대상자의 안위와 재가생활을 꼼꼼하게 모니터링하고 있었다. 한편 참여자들 모두 사례기간이 종결된 사례대상자와도 관계를 지속하며 돌봄을 이어가고 있었다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘보호자 역할수행에 버거움’, ‘끝이 없는 돌봄의 무게’였다.

(1) 보호자 역할 수행에 버거움

참여자들은 자신의 역할을 사례대상자의 재가전환 과정에 발생하는 일들을 도맡아 처리하는 보호자로 여겼으며, 업무 특성상 보호자 역할을 감당해야 함을 무겁게 받아들이고 있었다. 게다가 참여자들은 사례대상자의 건강과 생활전반을 관리하며, 대상자들의 지나친 의존에 부담이 배가 됨을 진술하였다.

“살림살이 다 마련해주고 청소도 해주고 도시공사 내가 모시고 가서 계약까지 내가 하고. 가족이고 배우자 역할을 그냥 다 하는 거나 마찬가지잖아. 너무 부담스럽고” (참여자 6).

(2) 끝이 없는 돌봄의 무게

참여자들은 업무가 종료된 후에도 유선으로 대상자 안부를 챙겼으며, 대면 접촉이 잦은 요양보호사와 재가서비스 제공업체, 동 주민 센터, 이웃을 활용하여 대상자의 근황을 챙기며, 안전사고를 미연에 방지하고자 노력하였다. 더욱이 참여자들은 사례대상자와의 깊은 유대와 측은지심으로 사례가 종결된 후에도 비공식적인 돌봄을 이어가고 있어 끝이 없는 돌봄의 무게를 감당하고 있는 실정이었다.

“사례가 이제 종결이라기보다는 아니 종결이 되었다고 하더라도 전화가 오면 내가 다 해결을 하고 있어요. 그래서 종결이 사실은 의미가 없어요” (참여자 1).

5) 업무 구축에 대한 고충

참여자들은 업무매뉴얼에 기술되어 있는 모호한 업무의 세부적인 것들을 홀로 판단하여 결정하고, 광범위한 일들을 처리해야 하는 책무에 시달리고 있었다. 참여자들은 자신들의 독자적인 판단으로 퇴원가능자 선정, 사례관리 종결 시점 결정, 자원발굴과 서비스 구성에 어려움과 부담을 동시에 느꼈다. 아울러 재가서비스 자원을 구축하는 데 발생하는 문제들을 자체적으로 해결해 나가면서 업무 피로도가 가중되었다. 한편 사례대상자 재가생활 동안 발생하는 다양한 문제와 욕구를 해결하고, 현장에서 일어나는 돌발 상황에 대처하며 점점 지쳐갔다. 이에 참여자들은 홀로 감당이 어려운 사례는 동료 관리사 및 타 부서와의 협업으로 간신히 해결해 나가고 있었다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘홀로 모든 것을 결정해야 하는 부담’, ‘한계가 없는 업무에 시달림’, ‘협업으로 간신히 헤쳐나감’이었다.

(1) 홀로 모든 것을 결정해야 하는 부담

참여자들은 장기입원자 중 건강상태와 주변 여건을 고려하여 퇴원가능자를 선정하고, 사례대상자의 자립가능 여부를 판단하여 종결 시점을 결정하는 것에 어려움과 부담을 동시에 느꼈다. 사례대상자의 재가생활에 불편함이 없도록 책임지고 서비스 지원을 구성하며, 돌봄 자원 구축과 같은 구체적인 가이드가 없는 업무를 자체적으로 해결하면서 더욱 힘이 들었다.

“주거 마련하는데 뭐 (LH주택공사와)연계할 수 있다 되어 있는데 그걸 어떻게 하라고 자세히 나와 있는 건 없지. 진짜 책으로 치면 표제만 내려준 거지. 그냥 내가 아는 거 내 역량 안에서 다 알아서 하는 거지” (참여자 7).

(2) 한계가 없는 업무에 시달림

사례대상자의 재가생활 중 발생하는 다양한 문제와 그들의 욕구를 해결하는 데 업무가 치중되어 있어 마치 대상자마다 새로운 업무를 만들어 가는 것으로 여겨졌다. 참여자들은 거동불편자의 이동에 제한이 없도록 집안 환경을 직접 정비하고, 사례대상자의 필요 물품을 대신 구매해 주었으며, 대상자와 주변인과의 관계까지 중재하는 등 만능 해결사 노릇에 힘겨웠다.

“그냥 케이스 바이 케이스로 김씨 따로 강씨 따로 케이스 생길 때마다. 나는 여기도 전화해 보고 저기도 전화해 보고. 지원되는 거 없습니까? 해줄 거 없습니까? 대상자마다 업무를 만들어 가는 거야. 별개의 업무인 거지” (참여자 6).

(3) 협업으로 간신히 해쳐나감

참여자들은 동료관리사들과 사례를 공유하고 의논해 나가면서 다양한 사례를 감내해 나가고 있었다. 특히 신규 관리사는 선배관리사의 도움에 의지할 수밖에 없었다. 또한 재가의료급여 지원만으로 사례대상자의 욕구해결이 불충분한 사례는 지역사회 통합 돌봄과 타 부서 사례관리 팀과 협업으로 빈틈없는 돌봄을 제공하였다.

“대상자가 있으면 그쪽(행정복지센터 통합돌봄팀이나 통합 사례팀)에다 공문을 보내. 다른 사람한테 들어가지 못하는 어떤 집수리 서비스라든지 우선적으로 좀 많이 들어갈 수가 있는 거지” (참여자 7).

6) 역할에 대한 자부심

참여자들은 자신들의 노력으로 사례대상자들이 재가생활을 잘 영위해 나가는 것에 보람을 느꼈다. 또한 참여자들은 저소득층의 삶의 질 개선과 진료비 절감에 일조하는 재가전환관리 업무에 자부심을 느끼고, 대상자의 생활과 건강까지 통합 관리하는 자신들의 역할에 긍지를 가지게 되었다. 특히 참여자들은 사례대상자 재가전환 과정에서 중심 역할 수행으로 자신들의 위상이 높아짐을 느꼈다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘보이지 않는 보상’, ‘역할에 대한 긍지’였다.

(1) 보이지 않는 보상

참여자들은 대상자들이 재가생활에 만족하고, 이웃들과 잘 어울려 지내며, 점차 건강이 회복되어 가는 모습에 보람을 느끼고, 의료인으로서 대상자의 건강까지 관리하는 것에 뿌듯하기도 하였다.

“요양병원에 진짜 있기 싫은 곳인데 탈출이라고 이야기 하시더라구요. 너무 만족해하고 감사하다고 이야기하고. 내가 비록 힘이 들지만 저렇게 행복해하시니 보람이 되죠” (참여자 2).

(2) 역할에 대한 긍지

참여자들은 사례대상자들의 재가생활을 위한 서비스 지원뿐 아니라 건강문제까지 총체적으로 관리하는 컨트롤 타워 역할에 만족감을 드러냈다. 더욱이 참여자들은 자신들의 노력으로 저소득층의 삶의 질이 개선되고, 낭비되는 국가예산을 절감한다는 점에서 자부심도 가지게 되었다.

“난 컨트롤 타워라고 생각해. 한 대상자와 관련된 모든 것을 코디네이터 하는… 돌봄이고 식사고, 이동서비스고 어디에 뭐 빠진 거 없이 다 연결해서 해 주고. 문제가 생기면 다 나서서 알아보고 병원이용까지 다 관리해주고 봐주니까” (참여자 7).

7) 개선에 대한 기대

참여자들은 아무리 좋은 정책이라도 이를 수행하는 의료급여관리사의 헌신적인 노력이 없이는 정책의 안착을 기대할 수 없다고 생각하였다. 그러나 참여자들은 업무에 매진할수록 처우가 부족한 것에 사기가 떨어지고, 각종 지역사회 자원의 한계와 비협조적인 의료기관의 행태에 좌절을 느낄 수밖에 없었다. 이에 참여자들은 의료급여관리사의 사기진작을 위해 처우개선이 우선되어야 함을 언급하였다. 아울러 재가전환관리 업무를 수행하면서 기존 복지자원의 미흡함을 절감하고 이에 대한 개선점도 다양하게 제시하였다. 한편, 참여자들은 재가전환관리를 수행함에 있어 비협조적인 의료기관을 큰 장벽으로 느끼고 있었다. 이에 요양병원의 대상자 퇴원 협조, 지역 의료기관의 적극적인 사업 참여를 이끌어 낼 수 있는 정책 개선을 요구하였다. 이와 관련된 하위 구성요소는 ‘처우개선을 위한 체계 마련’, ‘촘촘한 돌봄 자원 구축’, ‘실질적인 의료기관과의 협업체계’이다.

(1) 처우개선을 위한 체계 마련

참여자들은 경력을 인정해주지 않는 급여체계, 직급체계 부재, 기간제 고용 제도는 참여자들의 사기를 떨어뜨리고 업무의 전문성을 저해하는 요소로 여기고 있었다. 이에 참여자들은 사기진작을 위한 보상체계와 조직 신설, 고용형태 개선이 시급함을 토로하였다.

“경력과 업무 노하우가 엄청 필요한 업무인데 신규나 경력이나 급여가 똑같잖아요. 사기가 많이 떨어지는 거죠. 아무리 사업자체가 좋다 해도… 어떻게 관리사가 이끌어 가느냐가 중요한데 그렇게 애정을 쏟을 수 있도록 환경을 만들어 줘야” (참여자 2).

(2) 촘촘한 돌봄 자원 구축

참여자들은 돌봄 서비스 제공시간 확대, 돌봄 수요에 즉시 공급할 수 있는 돌봄 인프라 구축의 시습함을 언급하였으며, 고령대상자의 24시간 돌봄을 해결할 수 있는 케어안심주택, 셰어하우스와 같은 주거복지 정책의 빠른 정착도 제시하였다. 사례대상자 질병관리를 위한 방문간호 확대, 이동서비스의 가족지원 확대를 요구하고, 기존 복지자원 활용을 저해하는 문제점을 지적하고 개선이 필요함을 토로하였다.

“전화를 했는데 갑자기 (대상자가)퇴원해서 지금 택시 타고 집에 가고 있다는 거예요. 이분이 인지장애 등급인 거예요… (센터에서)요양보호사를 또 따로 뽑아야 된다더라고요. 한 일주일 이상은 걸리는 거예요. 잘 걷지도 못하는 분인데” (참여자 5).

(3) 실질적인 의료기관과의 협업 체계

참여자들은 요양병원의 비협조로 업무 수행에 고충이 많았다. 특히 대상자 퇴원 반대와 퇴원예정자 지역사회연계 부족으로 업무흐름이 원활하지 못하였다. 또한 협력의료기관의 미온적 태도와 복잡한 협약 업무 절차 등으로 협력의료기관 연계 수행에 고단함도 토로하였다. 이에 참여자들은 케어플랜 수립에 대한 수가 인상, 협력의료기관 제도 자발적 참여 유도, 요양병원의 퇴원 협조 등 의료기관의 사업 참여를 높일 수 있는 정책 마련이 우선되어야 함을 호소하였다.

“퇴원준비를 하는데 의사가 이분 퇴원이 안 된다고… 수도 없이 많지요. 병원 측은 죄다 이분 퇴원을 못한다고. 집에 가서 뭐 생활할 수 있겠냐고” (참여자 1).

“케어 플랜을 하러 가도 의사가 참석도 안 했어요. 회의 자리도 제대로 마련해 놓은 것도 아니고. 자기네들 입장에서는 한 사람 케어플랜 짜는 데 6만 7천원인가… 그 시간에 환자 여러 명 보는 게 더 이득인 거예요. 대책이 필요해요” (참여자 3).

2. 연구 참여자의 재가전환관리 경험의 일반적 구조

본 연구에서 도출된 7개의 구성요소를 중심으로 참여자의 재가전환관리 경험의 일반적 구조를 기술하면 다음과 같다. 참여자들은 요양병원에 장기입원 하였던 사례대상자가 지역사회로 돌아와 살아갈 수 있도록 물리적·사회적 환경을 마련하는 데 혼신의 힘을 다했다. 참여자들은 거주할 집이 없는 대상자를 위해 영구임대아파트 등을 활용하여 가까스로 거주공간을 마련하고, 살림살이 장만, 집 정리 등 재가생활이 가능한 환경을 갖추는 데 노고를 아끼지 않았다. 이외에도 맞춤형 재가서비스를 지원하여 편안한 재가생활 환경을 조성하기 위해 애쓰고 있었다.

참여자들은 사례대상자가 다시 돌아온 지역사회에서 잘 적응하고 살아갈 수 있도록 관심과 격려를 아끼지 않았다. 또한 사례대상자가 자신의 건강을 스스로 관리할 수 있도록 최선을 다해 지지해주며, 안전사고 예방에도 총력을 기울였다. 더욱이 참여자들은 사례대상자들이 재가서비스에 의존하지 않으며 온전히 자립할 수 있도록 사례관리 기간 동안 서비스 지원을 서서히 줄여 나갔으며, 사례관리 종결 후 일상 유지를 위한 대비책 마련에도 힘을 쏟았다.

참여자들은 주로 독거와 고령자를 돌보고 있어 질병 및 낙상 관리에 총력을 기울였으나, 갑작스런 사례대상자의 건강악화, 사망, 낙상은 참여자들로 하여금 자책과 대상자 안위에 대한 두려움을 더욱 가중시켰다. 그중에서도 대상자들의 사망은 정신적 충격과도 같았으며, 사례관리자로서의 도의적 책임에 짓눌려 업무에 대한 자신감을 떨어뜨리기도 하였다. 아울러 참여자들은 사례대상자들의 실질적인 보호자 역할 수행에 힘겨웠으나, 대상자들의 안타까운 처지와 돌봄 책임감으로 사례관리가 종결된 후에도 대상자와 지속적으로 연락을 주고받으며 비공식적인 돌봄을 감내하고 있었다.

한편 재가의료급여 시범사업 매뉴얼에 기술되어 있는 모호한 업무와 역할은 실제로 참여자들의 사례대상자 전환관리에 가이드 역할을 하지 못하였다. 특히 돌봄 자원 구축과 다양한 돌발 상황을 상위기관의 도움 없이 자체적으로 해결해 나가면서 피로가 가중되었으며, 사례대상자의 욕구를 해결하고, 재가생활 중 발생하는 문제를 해결하는 것에 업무가 치중되어 있어 매번 새로운 업무를 하는 것으로 인식되었다. 그럼에도 불구하고 참여자들은 자신들의 노력으로 사례대상자들이 재가생활에 만족하고, 삶의 질이 개선되어가는 것을 보면서 보람을 느끼고, 나아가 진료비까지 절감시키는 자신들의 역할에 자부심도 갖게 되었다. 더욱이 참여자들은 사례대상자 전환 과정에서의 중심 역할 수행으로 의료급여관리사의 위상이 높아져 궁극적으로 자신의 역할에 대한 긍정적인 가치를 발견할 수 있었다.

참여자들은 재가전환관리의 전문성을 제고하고, 의료급여관리사가 업무에 매진할 수 있도록 체계를 마련하는 것이 재가전환관리 질 확보에 중요한 것으로 인식하였다. 이에 의료급여관리사의 처우개선, 촘촘한 지역사회 자원 구축에 대해 목소리를 높였다. 또한 의료기관의 비협조는 참여자들의 업무수행에 가장 큰 걸림돌로 작용하고 있으므로 지역 의료기관의 적극적인 사업 참여를 이끌어 낼 수 있는 정책 마련에 대한 바람도 드러냈다.

논의

본 연구는 재가의료급여 시범사업에 참여한 의료급여관리사의 재가전환관리 경험의 본질을 탐색하기 위해 현상학적 접근을 하였다. 도출된 구성요소는 ‘생활터전 마련을 위한 고군분투’, ‘독립생활 지원에 전념’, ‘안전에 대한 노심초사’, ‘돌봄 책임에 대한 중압감’, ‘업무구축에 대한 고충’, ‘역할에 대한 자부심’, ‘개선에 대한 기대’였다.

첫 번째 구성요소인 ‘생활터전 마련을 위한 고군분투’는 ‘주거공간 장만을 위한 씨름’, ‘재가서비스 조정에 열과 성을 다함’이라는 2가지 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 참여자들이 사례대상자가 퇴원하여 다시 지역사회에서 살아갈 수 있도록 물리적·사회적 환경을 마련하는 데 몹시 힘들었던 경험을 나타내고 있다. 국외에서 시행되는 간호사 주도 전환간호 프로그램은 주로 퇴원환자의 건강결과 향상을 위한 중재에 초점을 두고 있으며[7, 9], 퇴원 환자의 주거환경마련과 같은 사회적 서비스 지원을 간호사의 주된 업무로 포함하지는 않고 있다. 이와는 달리 우리나라에서 시행되는 재가전환관리는 집으로 퇴원한 대상자의 건강관리뿐 아니라 사회적 서비스 지원까지 포함하고 있으나, 주거지원 업무가 간호사가 맡아 수행할 업무인지는 고려해보아야 할 문제이다. 특히 공공임대주택과 매입임대주택 연계는[3] 복잡한 업무절차로 인해 의료급여관리사가 수행하기에 업무 부담도 크다. 따라서 주거지원 업무는 주거정책을 담당하는 기관에서 맡아 수행하거나, 사회 서비스 지원을 담당하는 부서에서 맡아 수행하는 것이 효율적일 것으로 사료된다. 아울러 현재 정부에서는 지역사회 통합돌봄에서 주거지원과 돌봄서비스를 통합하는 형태인 노인케어안심주택 정책을 추진하고 있으므로[3], 이러한 주거지원 정책의 빠른 정착이 요구된다.

두 번째 구성요소인 ‘독립생활 지원에 전념’은 ‘새로운 환경에 적응하도록 마음을 쏟음’, ‘건강관리에 만전을 기함’, ‘단계적 자립도모’라는 3가지의 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 연구 참여자들이 사례대상자들이 지역사회에서 완전하게 자립하여 살아갈 수 있도록 돕는 것에 총력을 기울이는 경험을 나타내고 있다. 자가 관리 교육, 안전사고 관리, 정서적 지지 제공은 의료급여관리사들이 기존의 사례관리에서도 해오던 것이나, 시범사업에서는 사례관리 기간이 대상자 퇴원 후 1년까지로[3] 보다 긴 기간 동안 관리를 요한다. 국외에서 이루어지는 간호사 주도 전환프로그램에서도 퇴원 후 위험 요소 사정 및 자가관리 교육을 제공하고 건강결과 향상[7]과 재입원율 감소[14]를 보고하고 있는 점을 감안할 때 간호사의 지속적인 관리는 비용효과적인 측면에서 중요하다고 하겠다.

한편 재가의료급여 시범사업은 장기입원자의 지역사회 자립에 궁극적인 목적을 두지만[3] 실제 업무매뉴얼은 단편적으로 사회서비스를 구축하고 제공하는 것에 집중된 경향이 있다. 즉, 사례 종결 후 대상자의 자립을 도모하기 위한 고민은 부족해 보인다. 이에 재가생활 초반 3개월은 대상자의 적응을 위해 재가서비스를 최대로 지원하고, 6개월 유지기간 동안은 대상자의 자립 정도에 맞추어 지원하며, 마지막 3개월은 서비스 지원을 줄여나가는 등 대상자가 자립을 준비할 수 있도록 단계적 이유(離乳) 장치 마련이 필요해 보인다.

세 번째 구성요소인 ‘안전에 대한 노심초사’는 ‘안전 걱정에 매몰됨’과 ‘도의적 책임에 짓눌림’이라는 2가지 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 연구 참여자들이 대상자들의 건강과 안전사고 발생에 애를 태우고, 실제 사고발생 시 심각한 자책에 시달리는 경험을 나타낸다. 요양병원에서 집으로 퇴원한 노인들은 낙상과 질병악화를 흔하게 경험하는 것으로 드러났다[27]. 이러한 연구결과는 시범사업에서 퇴원가능자 선정에 신중을 기해야 함을 시사한다. 더욱이 의료급여관리사는 대다수 신체기능 제한이 있는 장기입원자 중 퇴원가능자를 선정하는 것에 대한 어려움을 보고하고 있으므로[2], 장기입원자의 퇴원가능 여부와 자립정도를 정확히 사정할 수 있도록 심의위원회를 구성하여 운영할 필요가 있겠다. 일본에서는 재택복귀를 목표로 하는 노인재활시설이 운영되고 있다[28]. 우리나라에서도 퇴원을 앞둔 고령대상자가 1개월~3개월 정도 입소하여 재가생활 체험과 재활훈련을 병행할 수 있는 재활 시설을 운영하는 것이 필요하겠다. 아울러 입소기간 동안 재택복귀가 가능한지를 심사하여 집으로의 전환을 결정하는 과정도 필요하겠다.

한편 일부 참여자들은 자신이 돌보던 고령의 대상자가 낙상 후 사망으로 이어져 정신적 충격에 휩싸였다. 사례관리자들은 자신이 경험한 직무외상 중 대상자의 죽음을 가장 고통스러운 기억으로 보고하고 있으며[29], 이러한 죽음외상 경험은 외상 후 스트레스로 이어져 업무수행에도 영향을 미친다[30]. 이와 같은 사례관리자의 외상 후 스트레스 조절을 위해서는 조직적 지원이 중요하므로[30], 의료급여관리사가 외상사건을 경험한 경우 회복을 위해 휴가를 지원하거나, 심리 지원 프로그램 마련 등 기관 차원의 지원을 강화할 필요가 있겠다.

네 번째 구성요소인 ‘돌봄 책임에 대한 중압감’은 ‘보호자 역할수행에 버거움’과 ‘끝이 없는 돌봄의 무게’라는 2가지 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 연구 참여자들이 사례대상자를 혼자서 책임지고 돌보는 것에 부담을 느끼는 경험을 나타낸다. 본 연구에서 참여자들이 돌보는 사례대상자들은 주로 독거이거나 가족이 있음에도 실제로 가족 돌봄을 받지 못하는 대상자들이 대부분으로 이들을 책임지고 돌보아야 하는 의료급여관리사들의 심적 부담을 덜어주기 위한 대책이 필요하다. 이를 위해 대상자의 가족, 이웃, 행정복지센터, 요양보호사가 소속된 돌봄 조직을 구성하여 함께 대상자를 돌보게 하는 방안이 필요하겠다. 재가 의료급여시범사업은 정부가 추진하는 지역사회 통합돌봄 사업의 일환이다[3]. 지역사회 통합돌봄은 돌봄이 필요한 사람들이 시설에서 벗어나 지역사회에서 어우러져 살아갈 수 있도록 하는 서비스 체계로 지역사회 인프라 구축을 위한 노력이 수반되어야 한다. 우리나라보다 앞서 지역사회 중심 정책을 실시한 일본에서는 도움이 필요한 이웃에게 도움을 제공하고 이를 크레딧(credit)으로 전환하여 사용할 수 있도록 하는 Furei Kippu 제도를 운영 중이다[28]. 이는 주변 이웃을 돕고 얻은 크레딧(credit)으로 멀리 사는 부모가 다른 사람으로부터 도움을 받을 수 있도록 하는 제도이다[28]. 이와 같이 지역사회 구성원들의 자발적인 돌봄 참여를 촉진시킬 수 있는 제도를 검토해서 적용하는 것도 고려할 수 있겠다.

다섯 번째 구성요소인 ‘업무 구축에 대한 고충’은 ‘홀로 모든 것을 결정해야 하는 부담’, ‘한계가 없는 업무에 시달림’, ‘협업으로 간신히 헤쳐나감’이라는 3가지 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 연구 참여자들이 스스로 모든 것을 판단하여 결정해야 하는 것에 부담을 느끼고, 자신이 해야 하는 업무가 분명하지 않으며, 한계가 없는 업무 수행에 힘겨워하는 경험을 나타낸다. 이는 사례관리자들이 업무와 역할에 대한 불확실성으로 혼돈과 어려움을 겪는 것으로 드러난 선행연구 결과[18]와 같은 맥락이다. 특히 본 연구 참여자들은 업무매뉴얼에서 제시된 업무를 벗어나 대상자의 욕구를 해결하고 봉착한 다양한 문제를 처리하는 것에 많은 노력과 시간을 할애하고 있어 이러한 업무 고충을 덜어주기 위해 추가 인력을 투입하는 방안이 필요해 보인다. 예로 의료급여관리사 1인 체제로 운영되는 시스템을 개선하여 사회복지사와 행정 보조 인력을 투입하여 재가전환관리 팀을 구성하여 접근하는 방안이 요구된다.

한편 참여자들이 재가서비스 제공 업체를 선정하여 서비스 기반을 구축하는 데 따르는 문제를 해결하는 데 도움 받을 곳이 없어 난처하였던 체험도 드러났다. 현재 운영되고 있는 의료급여사례관리사업지원단은 사업평가와 교육지원을 담당하고 있으며[1], 실무를 지원하지는 못하는 실정이다. 따라서 지역사회 실정에 맞게 운영되는 시범사업의 실무를 지원하고, 발생하는 문제를 신속하게 대처할 수 있도록 권역별 혹은 시도별 의료급여사례관리사업지원단 운영이 필요하다.

여섯 번째 구성요소인 ‘역할에 대한 자부심’은 ‘보이지 않는 보상’과 ‘역할에 대한 긍지’라는 2가지 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 참여자들이 사례대상자들의 안정적인 재가생활 전환에 보람을 느끼고, 지역사회 사업 역량 향상과 자신들의 역할이 확장되는 것에 긍정적으로 인식하는 경험을 나타낸다. 사례관리자는 사례관리를 통해 자신의 역할이 무엇인지 끊임없이 재인식하면서 업무의 가치를 내면화하게 된다[31]. 본 연구 참여자들도 자신들의 헌신으로 대상자들이 재가생활에 만족하고, 삶의 질 개선과 의료비 절감까지 몸소 체험하면서 재가전환관리 업무 수행에 자부심을 느꼈다. 특히 사회복지사가 주축이 되어 진행되는 여타 사례관리와는 달리 대상자들의 생활을 위한 복지 자원연결뿐 아니라 건강문제까지도 통합적으로 관리하는 자신들만의 차별화된 역량에 자긍심을 갖는 기회도 되었다. 이는 국외 선행연구에서 간호사가 사례관리를 통해 대상자의 건강결과가 향상되는 것에 자부심을 느끼고[32], 복잡하고 전문성을 요하는 사례관리 수행으로 자신의 업무 역량이 신장되는 긍정적인 기회로 인식하는 것으로 나타난 연구결과와 유사하다[18]. 이러한 연구결과는 간호사가 지역사회 취약계층의 건강수준과 삶의 질 향상을 도모하고, 의료비 절감을 기조로 하는 정부 정책에 적임자임을 드러낸다 할 수 있겠다.

일곱 번째 구성요소인 ‘개선에 대한 기대’는 ‘처우개선을 위한 체계 마련’, ‘촘촘한 복지자원 구축’, ‘실질적인 의료기관과의 협업체계’라는 3가지 하위 구성요소로부터 도출되었다. 이는 참여자들이 의료급여관리사 처우개선, 복지서비스 확충, 의료기관과의 원활한 협업체계를 마련하는 것에 대한 바람을 나타낸다. 본 연구 참여자들은 막중한 책임과 과도한 업무수행에 비해 보상과 대우가 미미한 것에 착잡함을 드러내었다. 더욱이 기간제 고용, 낮은 임금체계, 직급체계 부재는 참여자들의 사기를 떨어뜨리고 이직의 원인이 되며, 업무의 전문성과 연속성을 저해하는 요인으로 인식되었다. 사례관리는 사례관리자의 역량에 의해 좌우된다고 하여도 과언이 아니며[17], 본 연구 참여자들도 경력관리사들의 업무 노하우와 장기적인 접근이 사례관리 성과에 중요하다는 것에 이견이 없었다. 국외 선행연구에서도 전환 돌봄을 수행하는 간호사가 시간제와 임시직으로 고용되어 업무를 수행하고 있어 지속적인 인력 부족과 돌봄의 비연속성에 따른 고충을 보고하고 있다[8]. 따라서 전환 돌봄 전문 역량을 갖춘 인력확보를 위해 의료급여관리사의 정규직 채용, 경력과 직위에 합당한 임금체계 마련이 시급하다.

또한 참여자들은 거동이 불편한 고령 대상자의 경우 이동서비스를 지원한다고 하여도 병원 방문이 쉽지 않고 이동 시 낙상 위험이 높음을 지적하였다. 재가 노인의 낙상경험을 다룬 선행연구[33]에서도 평소 익숙한 대중교통 이용 시, 경사진 도로 보행 시 낙상이 흔한 것으로 보고하고 있다. 이에 거동불편자의 낙상위험을 줄이고, 통원치료 부담을 덜어주기 위해 지역사회 통합 돌봄에서 추진하는 방문의료보건 서비스[3]의 조기 정착이 요구된다.

한편 참여자들은 정부정책임에도 불구하고 사업 참여에 우호적이지 않는 의료기관의 태도에 씁쓸함을 드러내었다. 특히 요양병원의 사례대상자 퇴원협조 부족은 시범사업 이전의 장기입원 사례관리를 다룬 선행연구[2, 16]에서 드러난 연구결과와 일치한다. 특히 주치의의 퇴원불가 소견에 이의를 제기하는 것도 현실상 한계가 있으므로 입원 의료기관의 비협조는 의료급여관리사들의 업무수행에 가장 큰 걸림돌로 작용한다[2]. 이는 2010년부터 장기입원자 관리가 시행되고 있지만 병원관계자와 의료인의 협조와 인식에는 변함이 없다는 것을 방증한다. 더욱이 요양병원에서 퇴원이 예정된 사례대상자를 관할 지자체에 연계하도록 되어 있으나[3] 실정은 거의 이루어지지 않고 있었다. 따라서 요양병원의 장기입원자 중 입원필요성이 낮아 퇴원가능자로 판정된 경우 관할 지자체 의료급여관리사에게 고지하는 것을 의무화하는 방안이 요구된다.

재가의료급여 시범사업에서 의료의 연속성을 보장하고, 의료 지원을 강화할 목적으로 협력 의료기관 제도를 운영 중이다[3]. 하지만 본 연구결과 대부분의 의료기관은 협력의료기관으로 참여하는 것에 비협조적이었으며, 이는 의료기관의 기대에 미치지 못하는 낮은 수가 때문으로 여겨졌다. 따라서 지역 의료기관의 능동적 참여를 이끌어낼 수 있도록 모니터링 수가 인상, 인센터브 제공 등 정부차원에서의 정책마련이 시급하다.

본 연구는 재가의료급여 시범사업에 참여한 소수 의료급여관리사들의 재가전환관리 경험을 심층적으로 드러내어 재가전환관리 실재에 대한 이해를 제공한 것에 의의가 있다. 또한 재가의료급여 시범사업에 대한 참여자들의 체험은 본 사업으로 정착되기 전 정책을 보완하는 데 근거자료가 될 수 있을 것이다.

결론

본 연구는 현상학적 연구방법을 적용하여 의료급여관리사의 재가전환관리 경험의 본질과 의미 구조를 이해하고, 재가전환관리 안착을 위한 방안 마련을 모색하고자 시도되었다. 연구결과 의료급여관리사가 수행하는 재가전환관리는 사례대상자의 생활터전을 마련하는 것에서부터 자립지원, 안전사고 예방, 보호자 역할 수행, 시범사업 토대 마련 등에 이르기까지 힘겨움의 연속이었다. 그럼에도 불구하고 참여자들은 재가생활에 만족하는 수급권자의 모습에서 보람과 자부심을 느꼈으며, 이는 참여자들로 하여금 힘든 재가전환관리를 이끌어나가게 하는 원동력이 되었다. 한편 시범사업을 통해 의료급여관리사의 처우개선, 의료기관과의 협업체계 마련 등 개선해야 할 과제도 드러났다. 본 연구는 지금까지 국내에서 전환기 간호를 다룬 연구가 미비한 가운데, 지역사회 간호사 주도로 이루어지는 전환기 간호에 대한 연구의 정초를 마련하였다는 점에서 의의가 있다.

본 연구의 결과를 바탕으로 다음과 같이 제언하고자 한다. 먼저 정책적 측면으로 첫째, 효율적인 주거지원을 위해 주거정책을 담당하는 기관 혹은 사회서비스 지원부서가 담당하도록 검토해 볼 수 있겠다. 둘째, 의료급여관리사의 실무를 지원하는 시도별 혹은 권역별 의료급여사례관리사업지원단 운영이 요구된다. 셋째, 전환 돌봄 전문 인력 확보를 위해 의료급여관리사의 고용형태 및 임금체계 개선이 시급하다. 넷째, 지역의료기관의 능동적 참여를 끌어낼 수 있도록 케어플랜 모니터링 수가 인상, 인센티브 제공, 퇴원예정자 지역사회 연계 의무화 방안도 요구된다. 실무적 측면으로 첫째, 장기입원자의 퇴원사정 여부와 지역사회에서 자립 정도를 판가름 할 수 있는 심의위원회 운영이 요구되며, 재가전환시기에 이용할 수 있는 중간단계 시설 운영도 필요하겠다. 둘째, 사례대상자의 가족, 이웃, 행정복지센터, 요양보호사가 소속된 돌봄 안전망 구축이 요구된다. 연구적 측면으로는 시설에서 집으로 집에서 시설로의 이동, 집에서 병원으로 전환하는 것에 대한 연구가 필요할 것이다. 더불어 병원에서 지역사회로 전환한 대상자의 지역사회 적응 척도개발과 재가전환 관리의 효과를 탐색하고 평가하는 연구가 필요할 것이다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Hwang Y & Lee G.

Data curation or/and Analysis: Hwang Y.

Funding acquisition: None.

Investigation: Hwang Y.

Project administration or/and Supervision: Lee G.

Resources or/and Software: Hwang Y.

Validation: Lee G.

Visualization: Hwang Y & Lee G.

Writing original draft or/and Review & Editing: Hwang Y & Lee G.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

References

-

Ministry of Health and Welfare. Guideline for medicaid program in 2022. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2022. pp. 677.

-

-

Oh JJ, Oh SE. Case management for long-term hospitalization by medical aid beneficiaries: Suggestions for successful operation and stabilization. Korean Public Health Research 2015;41(4):1–13. [doi: 10.22900/kphr.2015.41.4.001]

-

-

Ministry of Health and Welfare. Pilot project mannual of medicaid. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2021. pp. 154.

-

-

Kim SO, Cho JH. Trends of research on the case management of medicaid beneficiaries in Korea. Journal of Korean Public Health Nursing 2015;29(3):412–425. [doi: 10.5932/JKPHN.2015.29.3.412]

-

-

Weber LAF, Lima MADS, Acosta AM, Maques GQ. Care transition from hospital to home: Integrative review. Cogitare Enfermagem 2017;3(22):e47615 [doi: 10.5380/ce.v22i3.47615]

-

-

McAlister FA, Grover S, Padwal RS, Youngson E, Fradette M, Thompson A, et al. Case management reduces global vascular risk after stroke: Secondary results from the The preventing recurrent vascular events and neurological worsening through intensive organized case-management randomized controlled trial. American Heart Journal 2014;168(6):924–930. [doi: 10.1016/j.ahj.2014.08.001]

-

-

Lee HJ, Kim YK, Oh EG. A systematic review on nurse-led transitional care programs for discharged patients from hospital to home. Journal of Korean Clinical Nursing Research 2017;23(3):376–387. [doi: 10.22650/JKCNR.2017.23.3.376]

-

-

Song MK, Yoo EK. Influencing factors on the work performance competence of medicaid case managers. Health and Social Welfare Review 2015;35(1):211–242. [doi: 10.15709/hswr.2015.35.1.211]

-

-

Korea Academy of Case Management. Case management. Seoul: Hakjisa; 2020. pp. 476.

-

-

Thoma JE, Waite MA. Experiences of nurse case managers within a central discharge planning role of collaboration between physicians, patients and other healthcare professionals: A sociocultural qualitative study. Journal of Clinical Nursing 2018;27(5-6):1198–1208. [doi: 10.1111/jocn.14166]

-

-

Oh JJ. On-the-job experiences of medical aid managers. Korean Journal of Occupational Health Nursing 2009;18(1):84–97.

-

-

Kim YC. In: Qualitative research methods. 3rd ed. Paju: Academypress; 2016. pp. 715.

-

-

Giorgi A. The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology 1997;28(2):235–260. [doi: 10.1163/156916297X00103]

-

-

Giorgi A. The descriptive phenomenological psychological method. Journal of Phenomenological Psychology 2012;43(1):3–12. [doi: 10.1163/156916212X632934]

-

-

Whiting L. Analysis of phenomenological data: Personal reflections on Giorgi’s method. Nurse Researcher 2001;9(2):60–74. [doi: 10.7748/nr.9.2.60.s6]

-

-

Hwang YH, Lee GE. Transition experiences of the elderly from long-term care hospital to home: Focusing on the elderly living alone of community care project. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing 2021;32(3):382–395. [doi: 10.12799/jkachn.2021.32.3.382]

-

-

Kim YD. Deinstitutionalization and building community-based personal social services: Community care that connects independence and interdependence. Health and Social Welfare Review 2018;38(3):492–520. [doi: 10.15709/hswr.2018.38.3.492]

-

-

Byeon YK, Lee JH. Effect of job traumatic experience on post-traumatic growth among community-based mental health service workers: With a focus on moderating the effect of optimism and supervision. Journal of Social Science 2018;29(1):23–45. [doi: 10.16881/jss.2018.01.29.1.23]

-

-

Choi HS. In: The effects of traumatic experiences on case management performance among case managers: Focusing on the mediating effects of posttraumatic stress and posttraumatic growth and the moderating effects of organizational support measures [dissertation]. Suwon: Kyonggi University; 2018. pp. 1-161.

-

-

Kim HJ, Roh EY, Cheong SJ, You JS. A phenomenological study on experiences in social worker’s emotional labor: Focusing on the community welfare center. Journal of Korean Social Welfare Administration 2014;16(4):163–195. [doi: 10.22944/kswa.2014.16.4.006]

-

-

Hellwig SD, Yam M, DiGiulio M. Nurse case managers’ perceptions of advocacy: A phenomenological inquiry. Lippincott’s Case Management 2003;8(2):53–63. [doi: 10.1097/00129234-200303000-00002]

-

-

Shin JS, Kim YK. A phenomenological study on the fall experience of the Korean elderly living alone. Journal of Qualitative Research 2017;18(1):66–77. [doi: 10.22284/qr.2017.18.1.66]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite