- Skip Navigation

- Skip to contents

Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 53(6); 2023 > Article

- Research Paper Nursing Students’ Experiences of Observing the Use of Physical Restraints: A Qualitative Study

- Sun Mi Ha

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2023;53(6):610-621.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.23032

Published online: December 31, 2023

-

Corresponding author:

Sun Mi Ha,

Email: tjsalpt@naver.com

Abstract

Purpose

The purpose of this study was to understand the experiences of final-year undergraduate nursing students in observing the use of physical restraints on patients in the course of clinical practice.

Methods

Three focus group interviews were conducted with 12 Korean nursing students who could provide sufficient information about their observation of physical restraints. The collected data was analyzed through conventional content analysis.

Results

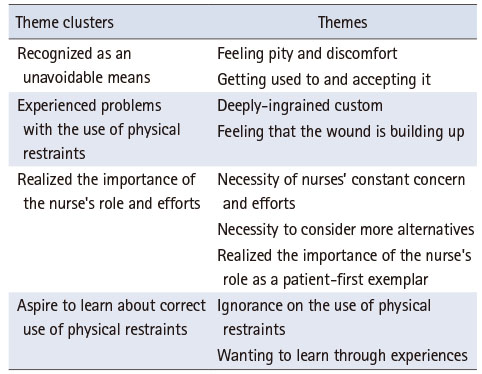

The data were classified into four theme clusters, and nine themes. The four theme clusters included ‘recognized as an unavoidable means,’ ‘experienced problems with the use of physical restraints,’ ‘realized the importance of the nurse's role and efforts,’ and ‘aspire to learn about correct use of physical restraints.’ While nursing students recognized the necessities and problems of using physical restraints in clinical practice, and the importance of nurses’ role and effort, the results found that education related to the use of physical restraints should be more systematic within the nursing curriculum.

Conclusion

This study highlights the necessity of educating nursing students to ensure they acquire accurate knowledge and awareness regarding the use of physical restraints, and suggests the inclusion of systematic guidelines through simulation or extracurricular activities.

- Keywords: Nursing; Students; Restraint, Physical; Qualitative Research

Published online Dec 31, 2023.

https://doi.org/10.4040/jkan.23032

-

- 김천대학교 간호학과

- Department of Nursing, Gimcheon University, Gimcheon, Korea.

- 김천대학교 간호학과

- Address reprint requests to: Ha, Sun Mi. College of Nursing, Gimcheon University, 214 Daehak-ro, Gimcheon 39528, Korea. Tel: +82-54-420-4254, Fax: +82-54-420-4492, Email: tjsalpt@naver.com

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License. (http://creativecommons.org/licenses/by-

Abstract

Purpose

The purpose of this study was to understand the experiences of final-year undergraduate nursing students in observing the use of physical restraints on patients in the course of clinical practice.

Methods

Three focus group interviews were conducted with 12 Korean nursing students who could provide sufficient information about their observation of physical restraints. The collected data was analyzed through conventional content analysis.

Results

The data were classified into four theme clusters, and nine themes. The four theme clusters included ‘recognized as an unavoidable means,’ ‘experienced problems with the use of physical restraints,’ ‘realized the importance of the nurse's role and efforts,’ and ‘aspire to learn about correct use of physical restraints.’ While nursing students recognized the necessities and problems of using physical restraints in clinical practice, and the importance of nurses’ role and effort, the results found that education related to the use of physical restraints should be more systematic within the nursing curriculum.

Conclusion

This study highlights the necessity of educating nursing students to ensure they acquire accurate knowledge and awareness regarding the use of physical restraints, and suggests the inclusion of systematic guidelines through simulation or extracurricular activities.

서론

1. 연구의 필요성

신체보호대는 ‘한 사람의 선택에 따른 자유로운 몸의 움직임을 방해하거나 막는 어떤 행동 또는 절차들로 정의되며, 몸에 붙어 있거나 근접해 있는 특정 방법의 사용으로 인체에 접근하여 대상자가 쉽게 통제하거나 제거할 수 없게 되는 것’[1]으로, 장갑 보호대, 손목 보호대, 발목 보호대, 벨트 보호대, 조끼 보호대, 침상 난간 등이 포함된다[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 이러한 신체보호대는 입원 환자가 생명유지 장치를 스스로 제거하는 등 환자 안전에 위해가 발생할 수 있어 그 환자의 움직임을 제한하거나 신체를 묶을 필요가 있는 경우 의료기관 신체보호대 사용기준에서 정하는 바에 따라 최소한의 시간 동안 사용해야 한다[9].

신체보호대 사용 실태율을 살펴보면 국외의 경우 일반병동은 8.3%~20.3%[4, 8, 10], 중환자실은 61.2%였으며[11], 국내의 경우 장기요양시설은 78.2%~83.7%[12, 13], 중환자실은 34.3%였다[14]. 네덜란드 연구에 의하면 간호사 346명 중 31%만이 신체보호대 사용 지침을 따랐으며[15], 임상 간호사의 대부분은 신체 보호대 사용 이유를 명확하게 이해하지 못하였다[4, 16]. 또한 신체보호대 사용감소에 대한 불충분한 지식으로 근거 기반의 지침보다는 경험에 의해 사용되었다[17]. 이에 임상에서는 환자 치료에 안전하지 않거나 문제가 있는 환자 행동을 관리하기 위해 광범위하게 사용된다[2, 7, 8, 18]. 그러나 환자 안전과 낙상 예방 등의 이점에 대한 명백한 증거가 부족하고, 해를 끼칠 수 있는 잠재적 위험에 대한 근거는 증가하고 있다[3, 5, 19, 20]. 이에 선행연구들에서는 임상에서의 신체보호대 사용 정도와 유익성이 잠재적인 위험보다 중요한지에 대한 치료적, 윤리적, 법적 우려를 표명했다[20, 21, 22, 23, 24].

잠재적인 문제와 신체보호대 사용 지침 근거가 신체보호대 사용의 유해한 상황을 예방하는 데 명백하게 효과적이지 않다는 사실을 고려해야 한다. 이에 많은 국가와 기관은 올바른 신체보호대 사용을 위해 사용 지표와 근거가 되는 표준지침을 마련하였다. Government of South Australia와 Youth Justice Board for England and Wales의 신체보호대 사용과 최소화 관리를 위한 지침에서는 최후의 수단으로 신체보호대를 사용하도록 권고하며, 규범적 절차에 의해 신체보호대를 최소한 사용하도록 강조하고 있다[25, 26]. Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO)는 안전 증진을 위해 신체보호대 사용 지침에 대한 간호사 교육의 중요성을 제시하였다[27]. 국내 경우에도 의료법 시행규칙 의료기관의 신체보호대 사용기준에 따라 사용 사유와 절차, 사용할 경우의 준수 사항을 명시하여 규정하고 있다[9].

간호대학생은 임상실습을 통해 신체보호대 사용을 경험하고, 이러한 경험이 자신의 가치와 결합하여 미래의 간호와 직업관에 영향을 준다[28]. 이와 관련하여 간호대학생 대상의 신체보호대 관련 선행연구로는 병원 환경에서 신체보호대 사용 시 덜 침습적인 중재의 적용과 신체보호대 사용에 대한 교육의 중요성[28, 29], 윤리적 사고를 깨우기 위한 성찰과 질문을 촉진하는 교육이 필요함을 강조한 연구가 있었다[30]. 또한 신체보호대 사용 관련 간호 실무 예측 요인으로 가장 강력한 변수는 간호대학생의 인식으로[31], 노인간호실습을 수행한 간호대학생을 대상으로 장기요양시설에서의 신체보호대 사용감소를 위한 웹 기반 교육적 중재의 효과로 지식과 인식이 향상됨을 확인한 연구가 있었다[32]. 그러나 임상실습 중 환자에게 사용되는 신체보호대 관찰 경험에 대한 한국 간호대학생 대상의 연구는 찾아보기 어려운실정으로 한국 임상 환경에서의 간호대학생 경험을 그들의 관점에서 이해하는 것은 매우 중요하다.

특히 간호대학생은 임상실습 과정에서 자연스럽게 신체보호대에 노출되고, 능동적·수동적으로 참여하게 되며[29], 신체보호대 사용은 이전 선배들의 경험과 관습을 그대로 따라가려는 경향이 매우 크다[20, 21]. 또한 임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대가 간호대학 교육 과정 안에서 학습한 내용과 어떻게 부합되는지, 그리고 병원 지침에 따라 사용하였더라도 간호대학생 입장에서 어떻게 경험하고 느꼈는지를 알아보는 것은 중요하겠다. 이에 본 연구에서는 임상 실무에서 신체보호대 사용에 대한 직접적인 의사결정과 관습이 아직 자리잡히지 않은 간호대학생의 신체보호대 사용 관찰 경험 확인을 통해 그들의 경험에 대한 이해를 넓히고자 한다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 간호학과 4학년 재학생을 대상으로 임상실습 과정에서 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험을 그들의 관점에서 심층적으로 이해하고 탐색하는 것이다. 이를 위한 연구질문은 ‘간호대학생의 임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험은 어떠한가?’였다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 간호대학생의 임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험을 분석하기 위하여 수행된 포커스 그룹 인터뷰(focus group interview, FGI) 내용을 전통적 내용분석(conventional content analysis) 방법으로 분석한 질적연구이다[33].

2. 연구참여자

본 연구는 경상북도에 위치한 대학의 간호대학생으로 1년 이상의 임상실습 수행과정에서 환자에게 신체보호대가 사용된 것을 관찰한 경험이 있고, 자신의 경험을 어려움 없이 생생하게 진술할 수 있는 참여자를 목적적 표집 방법으로 모집하였다. 연구자는 교내 학생 게시판에 2021년 5월 31일부터 7월 30일까지 모집공고를 안내하였고, 본 연구의 목적과 방법을 이해하고 자발적 연구 참여 의사를 성적처리 이후의 기간인 7월 10일부터 7월 25일까지 연구자 메일을 통해 밝힌 후 동의서를 작성한 자로 선정하였다. 모집공고 안내문과 연구 참여 동의서 설명문, 인터뷰 당시 참여자가 원하면 언제든지 참여 중단과 거부 가능하며, 이로 인한 어떠한 불이익이 없다는 것을 설명하였다. 최종적으로 본 연구의 FGI에 참여한 간호대학생은 12명이었다. Sandelowski [34]는 연구참여자들의 맥락적 요소가 비슷할 경우 질적연구 연구참여자는 10명 정도가 적당하다고 하였다. 본 연구참여자들은 간호학과 4학년 재학생으로 1년 이상의 임상실습을 수행하면서 환자에게 사용된 신체보호대를 다양하게 관찰한 경험이 있었다. 이에 본 연구자는 참여자를 4명씩 3그룹으로 나누어 면담한 후 3번째 그룹의 면담 내용이 반복되는 시점에 자료가 포화 되었다고 판단하였다. 총 12명의 연구참여자 평균 나이는 23.3세(범위: 23세~26세)였으며, 여학생 11명(91.7%), 남학생 1명(8.3%)이었다. 신체보호대 관련 교육은 모든 학생이 받은 것으로 응답하였다.

3. 자료수집

자료수집 기간은 2021년 7월 21일부터 7월 30일까지이며, FGI를 통해 이루어졌다. FGI는 특정 주제에 대해 잘 알고 있는 사람들의 상호작용으로 자료를 수집하는 연구 방법으로, 구성원들이 주제에 대해 자유롭게 토론하면서 그들의 경험을 공유하며 다양한 관점과 정보를 제공한다[35]. 이에 본 연구에서는 임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험과 생각을 구성원 간에 자유롭게 토론하며 주제에 집중된 자료를 생성하기 위해 FGI로 자료를 수집하였다. 인터뷰는 코로나바이러스감염증-19로 인하여 온라인 화상 인터뷰를 시행하였다. 그룹은 참여자들이 원하는 일정을 조율하여 3개의 그룹으로 4명씩 구성되었다. 그룹별 인터뷰 2일 전에 인터뷰 내용과 질문을 이메일로 발송하였고, 인터뷰 내용에 대한 각자의 경험과 생각을 정리해보도록 요청하였다. 연구 참여 동의서도 질문지와 함께 이메일로 발송하여 인터뷰 전 참여자들은 연구자의 메일로 회신을 한 후 연구에 참여하였다. 인터뷰 당일에는 녹화 전 연구자가 본 연구의 목적과 진행 과정, 소요 시간 등을 설명하였다. 화상 인터뷰 상황에 대한 녹음과 녹화, 연구 참여에의 동의를 다시 한번 확인한 후 인터뷰를 시작하였다. 인터뷰는 각 그룹별 1회였으며, 면담 시간은 80~90분 소요되었다. 주요 질문은 “임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험은 어떠하십니까?”였다. 하위질문은 “신체보호대를 사용한 환자를 관찰한 부서와 사용 이유는 무엇이었습니까?”, “간호대학생으로서 환자를 관찰했을 때의 어떤 생각과 감정이 들었습니까?”, “임상실습 중의 신체보호대 사용 관찰 경험이 추후 자신에게 어떻게 반영이 될 것으로 생각하십니까?”였다. 인터뷰 당시의 참여자 표정과 감정 등의 특이사항을 인터뷰 기록지에 작성하며 자료를 수집하였다. 특히, 환자의 감정에 동요가 되어 울거나, 화를 내었던 감정 표현을 세부적으로 기록하여 자료 분석 과정에 참고하였다. 인터뷰는 녹음과 녹화가 되었고, 당일 바로 필사하였다. 연구자는 필사 내용과 녹음한 것을 비교하며 여러 번 읽으면서 중요한 문장을 표시하였다. 필사된 내용 중 진술의 의미를 다시 확인하기 위해 2명의 참여자(B4, C3)에게 1회의 전화 문의로 내용을 명확하게 하였다.

4. 자료 분석

본 연구에서는 Hsieh와 Shannon [33]이 제시한 전통적 내용분석 방법으로 자료를 분석하였다. 첫째, 연구자는 필사된 인터뷰 자료를 반복적으로 읽으면서 간호대학생의 신체보호대 사용 관찰 경험에 대한 전체적인 의미를 파악하였다. 필사된 인터뷰 내용에서 의미있는 주요 진술문을 도출하였다. 둘째, 도출된 진술문의 핵심어를 중심으로 코드를 생성하고, 내용이 유사한 코드를 통합하여 주제(themes)를 형성하였다. 셋째, 필사본과 형성된 주제의 일치 여부를 재확인하며, 주제를 통합하여 특성을 구체화하면서 의미를 축약하는 주제 모음(theme clusters)을 도출하였다.

5. 연구자의 준비 및 연구의 엄격성 확보

본 연구자는 대학의 교수자로 간호대학생의 임상실습을 지도하며, 실습 상황과 연구참여자들의 경험을 이해할 수 있는 민감성을 갖추고 있다. 또한 신체보호대 관련 연구와 다수의 FGI 질적연구를 수행하여 발표하였다.

연구의 엄격성은 Sandelowski [36]의 네 가지 질적연구 평가기준으로 확보하였다. 신뢰성(credibility) 확보를 위해 1년 이상의 임상실습을 경험한 간호대학 4학년 재학생을 대상으로 목적적 표집하였다. 반 구조화된 질문을 통해 임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험이 충분히 반영되도록 자료를 수집하였으며, 참여자의 표현 그대로 필사하여 자료의 왜곡과 누락을 최소화하였다. 분석과 해석에 대한 신뢰성 확보를 위해 참여자 모두에게 도출된 주제와 인용문들이 연구 결과에 적합한지 확인하여 동의를 얻었다. 추적 가능성(auditability)은 타 연구자와 독자 입장에서 연구 진행 과정을 그대로 따라할 수 있도록 하는 것으로 연구의 필요성, 연구목적, 연구 방법, 연구 결과, 논의 등을 구체적으로 작성하였다. 적용성(fittingness) 확보를 위해서는 실습 교과목 특성에 따른 다양한 임상 현장에서의 신체보호대 관찰 경험이 있는 4학년 재학생을 연구참여자로 선정하였으며, 인터뷰 내용이 반복되어 새로운 내용이 나오지 않는 포화상태에 이르렀을 때까지 자료를 수집하였다. 확인 가능성(confirmability)은 신뢰성, 추적 가능성, 적용성 세 기준이 충족될 때 확보된다. 연구자는 참여자의 경험을 조작하지 않고 편견을 배제하며, 참여자의 경험 진술에 영향을 미치지 않도록 중립성을 유지하였다.

6. 윤리적 고려

본 연구에 대한 윤리적 승인은 김천대학교의 생명윤리위원회로부터 획득되었다(GU-202104-HRa-02-02-P). 연구자는 모집공고 안내문을 통해 직접 참여 의사를 밝힌 간호대학생을 연구참여자로 선정하였다. 모집공고 안내문과 연구 참여 동의서 설문을 통해 연구목적과 방법, 인터뷰 내용, 온라인 화상 인터뷰로 인한 녹음과 녹화의 필요성, 연구로 인해 기대되는 이익과 위험, 수집 자료에 대한 익명성 보장과 기밀 유지, 자료 보관과 폐기, 연구 참여 중단 가능성과 불이익 없음, 연구 결과의 출판 가능성, 현장 노트 작성, 예상 인터뷰 소요 시간, 모든 연구 자료와 녹음·녹화 내용은 연구 종료 후 안전하게 연구자가 직접 폐기할 것 등을 자세히 기술하였다. 연구자는 해당 내용을 인터뷰 전 재설명하고, 메일을 통해 연구 참여 동의서를 받은 후 인터뷰를 시작하였다. 특히, 연구자는 연구참여자들의 교수자로 자료수집 기간을 성적처리 이후의 기간으로 선정하였으며, 본 연구 참여로 인해 추후 성적과 평가, 관계 형성 등에 어떠한 이익이나 불이익이 전혀 연관되지 않음을 충분히 설명하였다. 인터뷰 종료 후 참여자들에게 소정의 사례금을 지급하였다.

연구 결과

FGI를 통해 의미 있는 자료를 도출하여 분류 및 통합한 결과 4개의 주제가 도출되었다. 불가피한 수단으로 인식함, 신체보호대 사용의 문제점을 경험함, 간호사의 역할과 노력이 매우 중요함을 깨달음, 정확한 신체보호대 사용법에 대해 알고자 함(Table 1).

Table 1

Clusters and Themes of Participants’ Experiences

1. 불가피한 수단으로 인식함

임상실습 중 신체보호대 사용 환자를 관찰하게 된 참여자들은 환자들이 안쓰럽고 안타까워 불편한 마음을 갖게 되었다. 그러나 다양한 의료 환경에서 신체보호대 사용 환자를 자주 경험하면서 점점 익숙해져 갔고, 임상 환경에서는 어쩔 수 없이 불가피하게 사용되어야만 하는 수단으로 인식되었다.

1) 안쓰럽고 불편한 마음

참여자들은 신체보호대 사용 환자를 처음 경험하면서 경우에 따라 비인간적인 행위가 될 수도 있다고 표현하였다. 의식이 없는 상태에서 신체보호대를 적용하고 있는 환자를 경험하면서는 신체보호대가 왜 사용되어야 하는지 의문이 들기도 하였다. 또한 치료를 위해 여러 직원이 동시에 한 명의 환자에게 신체보호대를 적용하기 위해 붙잡던 상황에서 이를 강하게 저항하며 거부하던 환자도 관찰하게 되었다. 이후 자신에게 신체보호대를 풀어달라고 도움을 요청한 환자를 마주한 간호대학생은 불편한 감정을 넘어서 윤리적 딜레마에 빠지기도 하였다.

한 명의 환자분한테 여러 명의 직원이 강제로 이렇게 무력으로 보호대 적용하는 거를 보고 환자분은 또 소리를 막 지르시고, 제가 지나가면 슬픈 눈으로 ‘학생 이것 좀 풀어줘’ 이렇게 하시니까, 되게 처음에는 충격이었고 윤리적 딜레마에 좀 빠졌었거든요(B3).

참여자들은 임상실습을 1년 이상 지속하면서 신체보호대가 적용되고 있는 환자 입장에서 그들을 이해하기도 하였다. 당시에는 병원 직원들이 환자를 붙잡으며 업무를 수행해야만 했었고, 이를 거부하던 환자들을 이해하지 못했었다. 그러나 일방적으로 처치를 받기만 했던 환자들을 떠올려보면 미안한 마음에 환자 행동이 이제야 이해가 된다고 하였다. 특히, 한 명의 참여자는 그 당시의 환자 감정에 동요가 되어서 눈물을 흘리며 울기도 하였다.

난 맨날 누워서 찔려서 하지 말라고 하면서 저항을 하는 의미에서 이렇게 간호사나 의료인을 밀쳐낸 건데, 그거 가지고 폭력적이라고…. 또 묶인 상태라서 되게 많이 예민한 상태였는데 그때 이렇게 그분 잡으려고 3명이 달려들어서 잡았거든요. 되게 난감하고 이해를 못 하셨을 것 같다는 생각을 하게 돼요(C4).

2) 익숙해지면서 수용하게 됨

참여자들은 간호대학의 졸업 요건으로 임상실습을 수행하면서 신체보호대 사용 환자를 자주 경험하게 되었다. 처음에는 충격으로 느껴졌던 신체보호대가 불가피한 상황에서는 어쩔 수 없이 사용될 수 밖에 없는 수단으로써 수용되었다. 몇몇 참여자는 임상에서 환자에게 사용되는 신체보호대를 수용하고자 스스로 받아들이기 위한 나름의 노력도 많이 하였다.

계속 실습을 나가면서 보호대 하신 분들을 되게 자주 봤거든요. 갈 때 마다 한 번씩은 꼭 봤던 것 같아요. 처음에는 너무 충격적이었지만 가면 갈수록 이게 사실 방법이 이거밖에 없다 뿐이지 묶는다는 것 자체가 서로를 지켜주기 위한 거구나… 라는 생각을 최근 들어서는 제일 많이 했던 것 같아요(C3).

폭력적인 환자에게 간호 중재를 수행하던 중 신체적 폭력을 경험한 참여자는 의료인과 환자 모두를 보호하기 위한 방법으로 신체보호대가 필요하다고 하였다. 참여자들은 신체보호대 사용 목적이 환자를 보호하고, 타인의 손상을 예방하고, 안전한 치료를 제공하기 위함이라는 것을 학습하게 되었다. 이에 환자의 치료적 장치를 유지하고 보호하기 위해 사용되는 경우에는 신체보호대가 꼭 필요하다고 표현하였다.

활력 징후 재다가 한 번 맞은 적이 있거든요. 그래가지고 약간 그렇게 폭력성을 가지고 계신 분이나 침대에서 난동을 부리시거나 그러신 분에게는 보호대가 필요하고(B4).

한 분은 엘튜브를 이마에다 고정했는데 그거를 손 보호대를 풀어주면 이마를 잡아 뜯으셔서 제거한 적이 여러 번 있으시다고 하시더라고요 (A4).

2. 신체보호대 사용의 문제점을 경험함

참여자들이 경험한 환자에의 신체보호대 사용에는 많은 문제점과 의문이 남아 있었다. 임상에서는 신체보호대가 필요 이상으로 사용되고 있었고, 그로 인해 환자에게 다양한 신체적·정신적 문제들이 유발되어 환자 치료를 위한 환경이 아닌 오히려 상처가 쌓이는 느낌이었다.

1) 깊게 뿌리내린 관습

다양한 병원과 부서에서 임상실습을 경험한 참여자들이 생각하기에 특정 병원에서는 신체보호대가 필요이상으로 사용되고 있었다. 환자의 기분 변화 폭이 커져서 폭력성이 강해진다거나 다른 환자 또는 의료인에게 위해를 가할 위험성이 높은 상황에서는 미리 예방적으로 신체보호대를 사용해야 한다는 설명을 듣기도 하였다. 특히, 치매 환자가 있는 부서에서는 대부분 환자가 신체보호대를 사용하고 있었고, 장갑과 끈을 이용해 이중으로 보호되었다. 장기 입원 중인 환자의 경우 오히려 보호자가 신체보호대를 사용해야 한다고 주장하여 제거하지 못한 상황도 경험하였다.

정신과에서는 대부분의 치매 환자분들에게 거의 다 보호대를 하고 계셨어요. 장갑이랑 침대에 묶는 그 끈까지 같이 있는 걸로 대부분 하셨고, 폭력성을 띠시는 분들이 있으면 그냥 곧바로 어떠한 사건이 일어나기 전에 바로 처치를 하시는 편이었고, 선생님이 나중에 조금이라도 문제가 생길 것 같은 분들은 묶어놨다라고 하셨었거든요(C2).

근본적으로 병동 환자에 비해 간호사가 턱없이 부족한 것이 가장 큰 문제였다. 간호사는 너무 바빠서 한명 한명의 환자를 케어하지 못하였다. 참여자들이 생각하기에 신체보호대가 필요하지 않아 보이는 환자들에게 관습처럼 사용되고 있었고, 필요 이상으로 사용되는 것은 간호인력 부족 때문이었다. 병동 간병사들이 임의로 환자에게 신체보호대를 사용하는 상황 또한 납득이 되지 않았다.

일단 병동에 사람이 너무 많았고, 인력은 부족해 보였어요. 되게 바쁘고(C1).

그분 해야된다고 그러면서 이거를 간병인분들이 임의로 풀었다가 다시 하고 이게 맞는 걸까… 이런 생각이 좀 든 적도 있었어요(A2).

2) 상처가 쌓이는 느낌

참여자들은 신체보호대 사용으로 인한 많은 문제점을 경험하였다. 가장 공통적인 부분은 피부 손상이었다. 손목 보호대를 너무 꽉 묶어서 끈 모양대로 환자의 손목에 상처가 생겼고, 순환장애를 유발하여 손이 퉁퉁 붓고 차가웠다. 혈당 측정을 해야 했던 환자의 경우 손에 순환이 되지 않아 바늘에 찔렸던 피부에 멍이 들고 회복이 안되어 상처가 계속 쌓이는 느낌이었다. 노인 환자의 경우 건조함으로 피부를 긁는 행위를 예방하고자 단기간 신체보호대를 사용한 결과 근력이 저하되어 기립과 보행에 어려움이 생기기도 하였다.

Blood sugar test (BST)를 하면 회복이 안 되는 게 눈에 보인다고 해야 되나? 여기를(손목) 계속 이렇게 묶어놓다 보니까 순환이 잘 안돼서 그런 건지 그 BST 때문에 멍이 들고 찔렸던 자리가 힐링이 잘 안되는게 보여요. 매번 다른 데 신경 써서 찌르기는 하지만 이 상처들이 힐링되지 않고 계속 그냥 상처가 쌓이는 느낌(C3).

의식이 있는 환자들은 신체보호대 사용을 강력히 거부하였다. 처음에는 억울함, 화남, 폭언, 불안 등의 정서적 표현이 시간이 지날수록 답답함, 체념, 무기력, 절망, 애절함과 같은 표현과 눈빛으로 변화되었다. 신체보호대가 지속적으로 사용되면서 환자들은 병원이 자신을 가두어 둔다라는 생각에 병원과 의료인을 더 이상 신뢰하지 않아 더 흥분하고 폭력적으로 변하는 것 같았고, 치료에 전혀 도움이 되지 않는 과정이었다. 환자에게 안정제까지 사용되는 경우 폭력적인 행동보다 환자의 공허한 눈빛이 더 신경쓰이고 기억에 오래 남았다.

처음에는 완전 억울해 하고, 화가 나고, 공격적이고, 눈빛도 약간 이런 느낌. 그러고 나서 시간이 지나고 본인도 너무 답답하고 좀 체념한 느낌. 이거 풀어줘라 약간 애처로우면서도 좀 그런 느낌. ‘풀어줘라 나 묶어서 뭐에 쓰냐, 나 어디 가냐, 나 도망갈 힘도 없다. 풀어줘라’ 이런 느낌. 체념해가지고 진짜 그런 게 느껴지는 눈빛이었어요. 그 이후에(A3).

신체보호대를 장기간 사용한 환자는 보호대가 생활화되어서 참여자들은 그게 더 슬펐다고 표현하였다. 손목 보호대를 보고 자 스스로 자기 옷인 것처럼 팔을 내어 준 환자, 혼자서 신체보호대를 묶고 풀기를 반복했던 환자, 보호대를 풀고 식사 후 간호대학생에게 다시 보호대 매듭을 지어달라고 요청했던 환자와 같이 생활화된 경우들도 있었다.

그분들은 진짜 보호대가 너무 생활화가 되셔서 근데 그것도 좀 슬펐어요. 이제 자기 옷인 것처럼 팔을 내어주시고, 너무 자주 이렇게 강아지들이 ‘손’ 하면 손 주는 것처럼 약간 반사적으로 여기… 보호대를 보고 보여드리니까 팔을 이렇게 툭 이렇게 내려놓으시더라고요(B3).

3. 간호사의 역할과 노력이 매우 중요함을 깨달음

신체보호대 사용 목적과 부작용 예방, 제거 등의 모든 과정에서 환자 중심의 간호가 되도록 하기 위해서는 끊임없는 간호사의 고민과 노력이 필요하였다. 임상에서 환자 안전을 위해 사용되는 대안법을 경험한 후 참여자들은 나름대로 신체보호대 사용 대안을 생각해보고, 구체적인 방법을 찾아보는 노력을 더하였다. 특히, 임상실습 중 모범이 되는 간호사 역할 관찰은 긍정적인 실습경험으로 간호사의 역할이 매우 중요하다는 것을 깨닫게 되었다.

1) 간호사의 끊임없는 고민과 노력이 필요함

간호사는 신체보호대를 임상에서 환자에게 사용할 경우 환자의 인권을 존중하고, 신체보호대 사용 목적과 절차에 대해 충분히 설명한 후 최후의 수단으로 선택해야 했다. 특히, 간호사의 편의가 아닌 환자의 치료를 위해 필요 시 최소한으로만 사용해야 하는 중재였다. 따라서 간호사는 신체보호대 사용 지침을 정확하게 숙지하여 환자에게 사용 전과 사용 중 끊임없이 정말 사용하는 것이 맞는지 고민하는 중요한 역할을 해야 했다.

대상자의 인권을 존중하기 위해서 목적과 절차에 대해서 충분히 설명하고, 최후의 수단으로 마지막에 꼭 사용해야겠다는 수칙을 따라야 할 필요성이 있다고 느꼈습니다(A2).

신체보호대 사용으로 많은 문제점이 유발될 수 있기에 간호사는 환자에게 신체보호대 사용 목적을 반복적으로 설명하고, 정서적 지지를 제공하는 것이 중요하다고 하였다. 또한 주기적으로 신체보호대가 사용되고 있는 피부를 관찰하고, 제거하여 피부 통합성과 순환 상태를 유지하는 노력이 필요하다고 하였다. 잘못된 신체보호대 사용으로 신체 손상이 유발되거나 악화되지 않도록 정확하게 사용하고, 관찰하는 것 또한 중요한 간호사의 역할이었다. 특히, 환자에 따라 신체보호대 사용으로 인해 발생 가능한 부작용까지 예측하여, 움직이지 못하는 동안 근력이 유지될 수 있도록 침상 운동 수행까지도 고려해야 하는 부분이라고 하였다.

특별한 거 아니더라도 충분한 설명과 충분한 관심… 다리가 이제 근력이 안 생길 것 같다. 노인분들은 근육이 빠지기 쉽지만 다시 붙기는 어렵다라는 건 조금만 더 고민했다면은 여기까지 생각할 수 있었을 거라고 저는 생각을 했거든요. 그래서 누워 계셨더라도 계속 잊어버리지 않도록 다리 운동을 시켜드린다든지. 이제 손에 묶여 있었으니까 부작용들에 대해서, 좀 더 위생에 대해서 더 고민하고 손 한 번씩 더 펼쳐볼 수 있고, 상처가 없는지 있는지 라운딩 돌면서 한 번 더 보고, 좀 그런 노력은 필요하지 않을까 싶어요(C2).

2) 좀 더 다양한 대안법을 생각해야 함

참여자들은 낙상 위험도 평가 결과 낙상 고위험 환자에게 신체보호대 대안으로 낙상 방지 패드가 사용되는 것을 관찰하였다. 환자가 침상에서 내려와 낙상 방지 패드를 밟게 되면 간호사실에 알람이 울려 환자의 움직임을 알 수 있었고, 필요한 경우 환자 병실로 가서 도움을 주고 환자의 상태를 확인하였다. 참여자들은 신체보호대를 대신할 수 있는 대안법을 알게 되었고, 이를 긍정적인 임상실습 경험으로 표현하였다.

환자분들이 내려오실 때 낙상 방지 패드 위에 발을 올려 놓으면 알람 울려요. 실습할 때 이제 환자분이 무슨 일이 일어난 건가 싶어서 달려갔는데, 그냥 환자분이 내려왔다가 화장실 가셨다… 이렇게 알람이 울리니까 바로바로 가서 무슨 일 있나 한번 살펴볼 수 있고 해서 낙상 방지에 많이 도움이 되겠다는 생각이 들었어요(B2).

이러한 경험과 생각들로 참여자들은 구체적인 신체보호대 대안법과 부작용 최소화 방법을 찾아보게 되는 계기가 되었다. 환자가 침상에서 내려가려는 시도를 하면 알람음이 울리면서 ‘내려가지 마세요’라는 자동 음성기가 작동되는 방법, 보호자가 24시간 환자 옆에 상주하는 방안 등을 생각하였다. 손목 보호대 안쪽으로 공기가 들어가서 손목이 눌리지 않아 피부 손상이 유발되지 않도록 부작용을 최소화하는 방안도 고민하였다. 무엇보다도 좀 더 다양한 대안법에 대한 고민과 환자 적용으로 임상에서 신체보호대 사용감소를 위한 간호사들의 노력과 협동이 필요하다고 하였다.

블로그 같은 데에서 찾아보니까 환자분이 내려오려고 할 때 알람음이 울리면서 ‘내려오지 마세요’라는 자동 음성기가 나온대요(A1).

3) 환자 우선에 모범이 되는 간호사 역할의 중요성을 체감함

임상 간호사가 신체보호대를 처음 사용해야 할 상황의 환자와 보호자에게 사용 목적을 설명하고, 동의서 받기까지의 과정을 관찰하게 된 참여자는 간호사의 역할이 매우 중요함을 확인하였다. 신체보호대 사용 자체가 거부감이 생길 수 있는 중재지만 필요 시 대상자가 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고, 이해시키는 과정도 함께 해보았다. 특히, 신규 간호사가 신체보호대를 정확하게 사용하지 못하여 경력 간호사가 잘못된 부분을 바로잡고, 보호자가 이해하기 쉽도록 설명하며, 이중 보호가 되지 않도록 환자 안전을 우선으로 하는 간호사도 경험할 수 있었다.

신규 간호사 선생님께서 장갑 보호대를 그냥 막 이렇게 하셨거든요. 근데 이게 너무 쪼이니까 경력 있으신 분께서 천천히 설명해 주시고, 보호자분께도 ‘여기 너무 꽉 쪼이면 이제 상처 생길 수 있으니까 이 정도 여유 있게 해드리겠다’고 말씀드리고, 보호자분께서 ‘여기 묶어주시면 안 돼요?’ 이렇게 하셨거든요. 난간 끝쪽에. 그런데 그 간호사 선생님께서 여기 묶으면 난간 내릴 때 불편하고, 환자분께서 너무 이렇게 당겨져서 불편하다고 잘 설명을 해주시더라고요(B3).

신체보호대가 잘못 사용되어 해당 부위가 아프고, 피부 손상까지 동반된 환자에게 일정 기간 동안 신체보호대를 풀어서 환자를 좀 자유롭게 하면서 관찰해보자고 설명해 주는 간호사도 있었다. 한 참여자는 잠깐이지만 환자에게 사용된 신체보호대를 풀어둔 상태로 환자 곁을 지켰다.

너무 세게 하셔서 아프다 그러시고 피부가 까져 있다 하니까 선생님이 그러면 제가 가서 풀 테니까 학생이 몇 분 동안은 옆에 같이 있어 주라고, 혹시나 움직이시다가 다칠 수도 있으니까 학생이 좀 같이 있어주라고, 그때 환자분 보호대 한쪽 아프신 부분 풀으시고 제가 옆에 좀 있어 드렸었어요(C4).

4. 정확한 신체보호대 사용법에 대해 알고자 함

참여자들은 간호대학생으로서 간호대학 교육 과정 중 신체보호대 사용을 자세하게 배우지 않아 무지하였다. 이론 수업 시간에 그림으로 신체보호대 유형과 매듭되어진 상태만을 확인한 수준이었다. 현 상태로 임상 현장에서 실제로 환자에게 사용되는 신체보호대를 어떻게 사용해야 하는지 잘 몰라서 교내 실습 체험으로 좀 더 정확하게 신체보호대 사용법에 대해 알고 싶었다.

1) 신체보호대 사용에 대해 무지함

신체보호대 관련 교육은 기본간호학 수업 시간에 사용 목적과 방법, 유형에 대해 그림으로 간단하게 배운 정도였다. 실제로 어떻게 다루어야 하는지는 모든 참여자가 모른다고 답하였다. 임상에서 간호사가 환자에게 사용하는 방법을 옆에서 따라 해보았으나 정확하게 묶지 못하였다. 이에 간호사는 참여자들이 묶은 신체보호대를 풀고 새로 매듭을 짓기도 하였다. 참여자들은 간호사를 도와주고 싶었지만 그러지 못하였고, 자신이 병풍처럼 서있기만 했어야 했던 상황들이 우려되었다. 개인적으로 신체보호대 사용법에 대해 영상 자료들을 찾아보았으나 그것들 또한 정확한 방법인지 확인할 수 없어 답답한 마음이었다.

선생님들이랑 다 같이 보호대를 풀었다가 다시 묶는 상황이 있는데 저희는 모르니까 선생님이 이렇게 보여주시면 그거 따라 하다가 놓치고 그냥 선생님들이 다시 다 풀고 묶으시거든요. 그래서 묶어보는 방법도 배워서 좀 도움이 되고 싶다는 생각을 되게 많이 했었어요. 뭔가 병풍처럼 서 있으면 제가 지금 몰라서 서 있는 걸까? 아는데도 귀찮아서 안 하는 애일까? 그렇게 판단될까 봐 걱정되는 부분도 있었고(A4).

특히, 환자가 신체보호대를 왜 자신에게 사용하고 있으며, 풀어달라고 호소할 경우 어떻게 대처해야 할지 난감하였다. 자신들이 할 수 있는 것은 담당 간호사에게 환자 상태를 설명하는 것뿐 이었다. 담당 간호사는 자신이 그냥 해결하겠다며 간호대학생에게는 어떠한 역할도 쥐여 주지 않았다. 이와 같은 상황이 반복되면서 참여자들은 그 상황을 회피할 수밖에 없었다.

환자를 저희가 다 이렇게 알지는 못하잖아요, 학생이니까. 그런데 저희 잡아놓고 ‘왜 자기 이거 해야 되냐고, 이거 좀 풀어주면 안 되냐고’ 그러면 저는 ‘선생님한테 여쭤보고 올게요’ 그러고 나서 선생님한테 말씀드리면 ‘내가 갈게’ 아니면은 ‘학생 그냥 안 된다고만 하라고’ 말씀하시는 선생님들이 있어서, 또 같은 상황이 생기면 그 자리를 회피한단 말이에요(C1).

2) 체득으로 배우길 원함

참여자들은 임상실습 중 환자에게 신체보호대를 사용할 경우 자신 때문에 사고가 발생하지 않도록 하기 위해서는 한 번이라도 정확하게 배우고 싶었다. 특히, 간호사를 도와 보조할 경우 어느 정도의 여유도 없이 세게 묶어서 피부가 손상되거나 정확한 매듭을 짓지 않아 치료 기구가 제거될 위험성도 생각하였다. 환자에게 부작용이 발생 되지 않으면서 정확하게 사용되도록 하기 위해 신체보호대 사용에 대한 전체적인 지침과 다양한 유형의 신체보호대 사용법을 배우는 것이 필요하다고 하였다.

병원 실습 나갔을 때 선생님들께서 가끔씩 좀 도와달라고 하시거든요. 그때 약간 어버버 하니까 저 때문에 괜히 뭔가 사고가 일어날 수도 있고 그래서 다양하게 배워보고 싶어요(A3).

시뮬레이션과 같은 교내 실습을 통해 신체보호대를 사용하는 간호사의 입장과 사용 받는 환자의 입장 모두를 직접 체험하는 것도 필요하였다. 좀 더 환자의 입장에서 생각해 볼 수 있는 기회로 신체적 정신적 문제들을 사전에 고려해 볼 수 있으며, 이러한 문제들을 예방하기 위한 간호가 환자에게는 더 중요할 것이라고 하였다. 특히, 신체보호대가 치료적 목적으로만 사용되어야 함을 간호대학생이 인식할 수 있게끔 해주는 교육 내용이 포함되어야 했다. 교내 시뮬레이션 수업에서 자신이 신체보호대를 사용 받는 환자가 되었다고 상상만 해도 치욕스럽다며 몇몇 참여자들은 임상실습 전에 꼭 직접 체험해보는 것이 필요하겠다고 강조하였다.

좀 더 환자의 입장에서 생각할 수 있도록 환자가 이 보호대를 사용할 때 피부가 어떻게 손상이 된다거나, 환자분들이 이제 보호대를 적용했을 때 저희가 느껴볼 수 있도록 경험할 수 있도록 해보고, 제일 중요한 건 치료적 목적으로 이 보호대를 사용해야 된다라는 걸 학생들이 알 수 있게끔 교육하는 게 중요한 것 같다고 생각해요(B2).

논의

본 연구는 한국 간호대학생을 대상으로 FGI를 통해 임상실습 중 환자에게 사용된 신체보호대 관찰 경험을 심층적으로 확인하였다. 본 연구의 주요 결과를 중심으로 논의하면 다음과 같다.

임상실습 과정에서 실제 환자에게 신체보호대가 사용되는 것을 처음 경험한 참여자들은 충격과 윤리적 딜레마에 빠졌었다. 이는 간호대학생이 신체보호대를 마주했을 때 충격과 놀라움을 경험하고, 학생으로서 자신들의 역할은 무엇인지에 대해 혼란을 겪은 연구결과[30]와 유사하다. 신체보호대는 경우에 따라 환자의 권리를 침해하고, 그들의 결정을 존중하지 않기에 환자의 존엄성에 영향을 미칠 수 있다[28]. 특히, 잘못된 신체보호대 사용으로 환자에게 부작용이 발생된 경우 간호사는 환자를 인간으로 생각하지 않고 억제한 것에 양심의 가책과 죄책감을 느꼈다[20, 21, 23, 37]. 그러나 간호사는 신체보호대가 환자 안전을 위해 어쩔 수 없이 사용될 수밖에 없었다고 주장하며, 서로 상반된 결과를 나타낸 선행연구를 확인할 수 있었다[20, 21, 23]. 본 연구의 참여자들도 임상에서 신체보호대 사용을 반복 경험하면서 점점 익숙해져 갔고, 경우에 따라 신체를 제한하는 의미보다는 보호의 개념으로만 수용하기도 하였다. 신체보호대는 의도에 따라 ‘제한 장치’와 ‘지원 장치’로 사용될 수 있다[7]. ‘제한 장치’는 환자의 위험과 의료인력 부족으로 인한 대처 측면과 관련되어 진정한 억제 장치로 구분되며, ‘지원 장치’는 환자의 요구나 편안함을 제공하는 지원 촉진의 개념이다[7]. 이에 임상에서 사용되는 신체보호대는 사용 의도에 따라 ‘제한 장치’와 ‘지원 장치’로 명확하게 구분하여 환자에게 사용되어야 할 것이다.

신체보호대는 임상에서 깊게 뿌리박힌 관습으로 사용되기도 하였으며, 경우에 따라 환자에게 부적절한 방법으로 사용되어 많은 신체적·정신적 문제를 유발하였다. 간호사는 신체보호대 사용을 당연하게 여기며[5, 20], 이전 교대조에서 내린 결정에 따라 환자에게 그대로 사용하기도 하였다[11]. 또한 과도한 업무량, 간호인력 부족에 대한 보상 도구로 간호사 직업의 안정성을 유지하고[4, 17, 21, 22, 23], 환자 안전 문제에 대한 간호사만의 법적 책임을 피하기 위해 사용되기도 하였다[23]. 신체보호대 사용 실태 조사연구에서는 주로 간호인력이 상대적으로 부족한 오후와 야간 근무 시간대에 신체보호대가 많이 사용되었으며, 24시간 동안 보호되어 있는 환자가 42.9%에 달한다는 결과를 보고하였다[4]. 이러한 신체보호대 사용으로 중환자실에 입원한 환자의 섬망이 10배 이상 높게 유발되었고[38], 기능 저하, 장기 입원, 사망률 증가와 같은 부정적인 결과의 위험성이 증가하였다[3, 8, 28, 37, 39]. 임상실습 과정에서 신체보호대 사용을 관찰한 많은 간호대학생은 환자를 직접 관찰하고 모니터링해야 하는 직원의 의무를 줄이기 위해 신체보호대가 사용되고 있었으며, 간호사가 신체보호대를 최선의 선택이라고 결정한 이유와 과연 신체보호대 사용이 최적인지에 대한 의문을 제기하였다[28, 30]. 팀에 간호사 수가 증가하면 신체보호대 사용을 비판적으로 분석하고, 가능한 빨리 제거함으로써 관습으로 사용되는 신체보호대 사용을 방지할 수 있다[7, 11]. 이에 국가적 현실 상황을 고려한 환자 대 간호사 비율을 정책적으로 조정해야 할 필요가 있겠다. 또한 간호사는 환자 간호의 일차 책임자로서 환자 상태를 신중하게 사정하고, 적절하고 개별화된 중재를 구현함으로써 임상에서의 신체보호대 사용을 줄이기 위한 노력을 더해야 할 것이다.

참여자들은 임상에서의 신체보호대 사용 과정에서 간호사의 역할과 노력이 매우 중요함을 인식하였다. 신체보호대 사용으로 환자에게 발생 가능한 부작용을 사전에 예측하고, 예방하는 활동이 필요하였다. 특히, 연령, 욕창 위험도, 낙상 위험도, 일상생활 수행 능력, 의식 상태, 인지 수준, 동요, 섬망, 생명 유지 장치여부 등의 환자 상태가 신체보호대를 사용하게 되는 중요한 결정요인이다[4, 6, 8, 11, 21]. 의료인은 신체보호대 사용 위험 정도가 높은 환자를 사전에 인지하고, 좀 더 정확한 위험 정도를 측정할 수 있는 도구를 사용하여 환자 상태를 확인하는 것이 필요하겠다. 또한 신체보호대 사용으로 인한 환자의 부동은 기능 저하와 상관되며, 이는 이환률과 사망률의 심각한 지표로 연결된다[5]. 확립된 프로토콜에 따라 신체보호대가 올바르게 시작되고 평가되었음에도 10명 중 1명의 환자에게 정맥 혈전 색전증이 생겼으며, 신체보호대를 적용한 기간은 이러한 위험성을 증가시킨다[40]. 신체보호대는 명확한 지침에 의해 임상에서 사용되어야 한다[9, 25, 26]. 특히, 신체보호대 사용 전 대안법을 우선 적용하는 비억제 간호 문화 형성을 토대로 신체보호대를 사용할 경우 간호사는 주기적인 환자 사정과 평가로 최대한 신체보호대 사용 시간을 단축시켜야 할 것이다. 또한 임상에서의 신체보호대는 조직적 차원에서의 접근이 필요하다. 비억제 간호를 위한 조직 문화는 직원 인식이 변화되어 실제로 환자에게 신체보호대를 사용하지 않고, 효과적으로 환자를 치료하고 지키기 위한 노력을 하게 된다[41]. 환자 안전 문제 발생 시 담당 간호사를 비난하거나 탓하는 문화보다는 다학제적 팀 접근의 중재와 간호가 조직적으로 뒷받침되어야 할 것이다.

무엇보다도 신체보호대 사용 환자에게 잠시나마 신체보호대를 풀고 자유롭게 움직일 수 있도록 한 참여자들은 자신들의 경험과 모범이 되었던 경력 간호사를 긍정적으로 인식하였다. 경력간호사는 신체보호대 사용을 신중하게 고려하여 임상에서의 사용 가능성을 낮추고, 환자에게서 제거할 자신이 있었다[20]. 반면, 신규 간호사는 교육이나 훈련 부족으로 신체보호대 사용에 대한 의사결정에의 자신감이 부족하였으며, 일부 비공식적인 침대 옆의 약식 교육과 모방으로 배웠다[20]. 많은 선행 연구에서는 신체보호대 사용에 대한 간호사 교육이 매우 부족함을 지적하고 있다[4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 39]. 국외 연구에서 간호대학생은 신체보호대를 ‘정말 화제가 되지 않는 주제’라고 표현하며, 간호대학에서 신체보호대 강의를 한 번도 하지 않아 환자에게 어떻게 사용하는지 모른다고 하였다[28]. 신체보호대 사용에 대한 지식과 인식은 간호 실무를 결정하는 매우 중요한 요인이다[31, 32]. 아직 신체보호대 사용에 대한 지식과 인식이 자리잡히지 않은 간호대학생의 정규 교육 과정 중의 신체보호대 사용 관련 교육은 매우 중요하겠으며, 일부 부족한 경우 시뮬레이션이나 비교과 프로그램 등의 활동에서 신체보호대 사용 지침과 절차, 대안법 적용, 부작용 예방 활동, 제거, 기록의 중요성[9] 등의 교육을 추가해야 할 것이다. 또한 간호사는 신체보호대 사용의 주 결정자임에도 불구하고 대학 교육이나 임상 실무 중 신체보호대 관련 교육이 부족하기 때문에 신체보호대 사용과 합병증에 관한 지식이 제한적이었다[4, 17, 37]. RNAO에서는 신체보호대 사용감소를 위한 권고사항으로 간호사 교육이 가장 주요한 중재이며, 교육을 통해 간호사의 지식이 증가되고 태도가 변화되어 환자를 간호하는 데 효과적임을 강조하고 있다[27]. 신체보호대 사용의 가장 중요한 원칙 중 하나는 의사, 간호사, 간호조무사, 학생 등 신체보호대 사용에 관여하는 모든 의료인에게 신체보호대 관련 교육을 제공하는 것이다[22]. 특히, 학습 지속 가능성을 높이기 위해 간호사가 환자에게 신체보호대를 사용할 때마다 지식을 확인할 수 있도록 포스터, 전단 등을 활용해야 하며, 간호사 업무 특성을 고려하여 병원 홈페이지에의 교육 자료게시와 강의 비디오테이프 제공 등의 조직적 차원에서의 노력이 필요하겠다[39].

본 연구는 임상실습 과정에서 환자에게 사용된 신체보호대를 간호대학생 관점에서 심층적으로 탐구하고, 그 의미를 확인하였다는 부분에서 간호 연구로서의 의미가 있겠다. 또한 연구결과를 토대로 신체보호대 사용에 대한 지식과 인식을 간호대학생이 올바르게 확립될 수 있도록 하기 위해 신체보호대 사용 지침 교육을 간호교육 현장에서부터 좀 더 체계적으로 시작하여야 함을 확인하였다. 간호 실무에서는 임상의 간호사들이 신체보호대 사용 과정에서 정확한 의사결정과 역할 수행을 할 수 있도록 의료기관 조직 차원에서의 지속적인 교육이 이루어지는 것이 중요하다고 할 수 있겠다.

결론

신체보호대 사용은 여전히 많은 논란의 중심에 있으며, 임상에서 환자에게 부적절하게 사용되어 심각한 문제점을 유발한다. 본 연구에서는 임상실습 과정에서 환자에게 사용되는 신체보호대를 관찰한 간호대학생의 경험을 심층적으로 탐구하였다. 간호대학생은 임상에서의 신체보호대 사용 필요성과 문제점, 간호사의 역할과 노력이 매우 중요함을 인식하였다. 특히, 신체보호대 사용과 관련된 교육이 간호대학 교육 과정 안에서 좀 더 체계적으로 시작되어야 함을 확인하였다. 이에 간호대학 정규 교육 과정에서 신체보호대 사용 지침의 부족한 부분들을 확인하고, 부족한 부분이 있다면 시뮬레이션이나 비교과 프로그램 등을 통해 좀 더 체계적인 신체보호대 사용 지침 교육이 수행되어야 할 것이다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared that no conflict of interest.

FUNDING:This study was supported by the Gimcheon University Research Grant of 2022 (No. gc21020).

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Ha S.

Data curation or/and Analysis: Ha S.

Funding acquisition: Ha S.

Investigation: Ha S.

Project administration or/and Supervision: Ha S.

Resources or/and Software: Ha S.

Validation: Ha S.

Visualization: Ha S.

Writing original draft or/and Review & Editing: Ha S.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

References

-

Abraham J, Hirt J, Richter C, Köpke S, Meyer G, Möhler R. Interventions for preventing and reducing the use of physical restraints of older people in general hospital settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022;8(8):CD012476 [doi: 10.1002/14651858.CD012476.pub2]

-

-

Melino K, Wagner LM, Capezuti EA. Restraints and immobility. In: Sinclair AJ, Morley JE, Vellas B, Cesari M, Munshi M, editors. Pathy’s Principles and Practice of Geriatric Medicine. 6th ed. Hoboken: Wiley Blackwell; 2022. pp. 1478-1491.https://doi.org/10.1002/9781119484288.ch118.

-

-

Lee HJ, Park MH, Lee SH, Lee MH, Go YH, Kim CG, et al. Factors related to use of physical restraints for older adults with dementia in long-term care settings. Journal of Korean Gerontological Nursing 2019;21(2):125–134. [doi: 10.17079/jkgn.2019.21.2.125]

-

-

Palese A, Longhini J, Businarolo A, Piccin T, Pitacco G, Bicego L. Between restrictive and supportive devices in the context of physical restraints: Findings from a large mixed-method study design. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(23):12764 [doi: 10.3390/ijerph182312764]

-

-

Chou MY, Hsu YH, Wang YC, Chu CS, Liao MC, Liang CK, et al. The adverse effects of physical restraint use among older adult patients admitted to the internal medicine wards: A hospital-based retrospective cohort study. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2020;24(2):160–165. [doi: 10.1007/s12603-019-1306-7]

-

-

Korea Ministry of Government Legislation (MOLEG). Criteria for using physical restraints in medical institutions [Internet]. Sejong: MOLEG; c2020 [cited 2023 May 22].

-

-

Yoo AR, Kim HS. Physical restraints use and associated factors among older adults in nursing homes. The Korean Journal of Health Economics and Policy 2016;22(1):39–58.

-

-

Ko YJ, Ha SM. Physical restraints use and associated factors among elderly patients in long-term care hospitals. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2019;20(9):167–174. [doi: 10.5762/KAIS.2019.20.9.167]

-

-

Kim MY, Park JS. A study on the application of physical restraints in intensive care units. Journal of the Korean Academy of Fundamentals of Nursing 2010;17(2):177–186.

-

-

Government of South Australia, SA Health. Restrictive practices guidelines [Internet]. Adelaide: SA Health; c2022 [cited 2023 Jan 12].Available from: https://www.sa.gov.au/_

_ data/assets/pdf_ file/0009/775107/Restrictive- Practices- Guidelines.pdf.

-

-

Youth Justice Board for England and Wales (YJB). Minimising and managing physical restraint [Internet]. London: YJB; c2012 [cited 2023 Jan 12].Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/456672/minimising- managing- physical- restraint.pdf.

-

-

Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO). Promoting safety: Alternative approaches to the use of restraints [Internet]. Toronto: RNAO; c2012 [cited 2023 Jan 12].Available from: https://rnao.ca/sites/rnao-

ca/files/Promoting_ Safety_ - _ Alternative_ Approaches_ to_ the_ Use_ of_ Restraints_ 0.pdf.

-

-

Haji Masri NA, Lupat A, Zolkefli Y. Nursing students’ perceptions and practices of physical restraint in a hospital setting: A qualitative study. International Journal of Nursing Education 2021;13(4):42–48. [doi: 10.37506/ijone.v13i4.16586]

-

-

Azzopardi IM, Grech P. Nursing students’ perceptions of the use of physical restraints in acute care hospital settings. International Journal of Nursing Student Scholarship 2022;9:62

-

-

Ha SM. Factors influencing nursing practices of physical restraints use by nursing students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2021;22(4):529–537. [doi: 10.5762/KAIS.2021.22.4.529]

-

-

Kong EH, Kim M, Kim S. Effects of a web-based educational program regarding physical restraint reduction in long-term care settings on nursing students: A cluster randomized controlled trial. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18(13):6698 [doi: 10.3390/ijerph18136698]

-

-

Sandelowski M. Sample size in qualitative research. Research in Nursing & Health 1995;18(2):179–183. [doi: 10.1002/nur.4770180211]

-

-

Nam SH, Chun JS. Ways to improve effectiveness of schoolbased smoking cessation intervention for adolescents: Implications from focus group interviews. Korean Journal of Health Education and Promotion 2012;29(3):35–51.

-

-

Ahn JS, Oh J, Park J, Kim JJ, Park JY. Incidence and procedure-related risk factors of delirium in patients admitted to an intensive care unit. Korean Journal of Psychosomatic Medicine 2019;27(1):35–41. [doi: 10.22722/KJPM.2019.27.1.35]

-

-

Ha SM. In: Development and evaluation of educational programs on nurses and nurse’s aide to reduce physical restraint use in a long-term care hospital [dissertation]. Seoul: Hanyang University; 2018. pp. 1-123.

-

Citations

- Exploring Nurses’ and Nursing Students’ Attitudes Toward Coercive and Technological Measures in Mental Health: A Conceptual Framework and Study Protocol

Giuliano Anastasi, Roberto Latina, Yari Longobucco, Alessandro Stievano, Stefano Bambi

Nursing Reports.2024; 14(4): 4129. CrossRef

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite