Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 54(2); 2024 > Article

- Research Paper Development of the Hospital Nurses’ Silence Behavior Scale

- Soojin Chung, Jee-In Hwang

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2024;54(2):279-295.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.23138

Published online: May 31, 2024

2College of Nursing Science, Kyung Hee University, Seoul, Korea

-

Corresponding author:

Jee-In Hwang,

Email: jihwang@khu.ac.kr

Abstract

Purpose

This study aimed to develop a scale to measure hospital nurses’ silence behavior and examine its validity and reliability.

Methods

A total of 52 preliminary items on hospital nurses’ silence behavior were selected using a content validity test by seven experts on 53 candidate items derived from a literature review and in-depth interviews with 14 nurses. A total of 405 hospital nurses participated in a psychometric testing. Data analysis comprised item analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, and convergent and discriminant validity tests. Pearson’s correlation coefficient was used for assessing concurrent validity, and Cronbach’s alpha was used for the reliability test.

Results

The final scale consisted of nine factors with 31 items, exhibiting acceptable model fit indices, convergent validity, and discriminant validity. The score of the entire scale was positively correlated with the ‘Organizational Silence Scale (OSS)-the issues on which nurses remain silent’ (r = .60, p < .001) and ‘OSS-the reasons why nurses remain silent’ (r = .68, p < .001). Cronbach’s α of the scale was .92, and α of each subscale ranged from .71 to .90.

Conclusion

The Hospital Nurses’ Silence Behavior Scale is a useful tool for assessing multifaceted silence behavior among nurses. It can provide basic data for developing better communication strategies among nurses and other hospital staff.

Published online May 31, 2024.

https://doi.org/10.4040/jkan.23138

Abstract

Purpose

This study aimed to develop a scale to measure hospital nurses’ silence behavior and examine its validity and reliability.

Methods

A total of 52 preliminary items on hospital nurses’ silence behavior were selected using a content validity test by seven experts on 53 candidate items derived from a literature review and in-depth interviews with 14 nurses. A total of 405 hospital nurses participated in a psychometric testing. Data analysis comprised item analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, and convergent and discriminant validity tests. Pearson’s correlation coefficient was used for assessing concurrent validity, and Cronbach’s alpha was used for the reliability test.

Results

The final scale consisted of nine factors with 31 items, exhibiting acceptable model fit indices, convergent validity, and discriminant validity. The score of the entire scale was positively correlated with the ‘Organizational Silence Scale (OSS)-the issues on which nurses remain silent’ (r = .60, p < .001) and ‘OSS-the reasons why nurses remain silent’ (r = .68, p < .001). Cronbach’s α of the scale was .92, and α of each subscale ranged from .71 to .90.

Conclusion

The Hospital Nurses’ Silence Behavior Scale is a useful tool for assessing multifaceted silence behavior among nurses. It can provide basic data for developing better communication strategies among nurses and other hospital staff.

서론

1. 연구의 필요성

의료기관은 안전하고 질 높은 의료서비스를 제공하기 위하여 노력하여야 하며[1] 구성원들은 어떠한 실수나 문제가 될 수 있는 위험이 있으면 보고하도록 요청된다[2]. 특히 병원은 다양한 전문성을 가진 구성원들이 함께 업무를 수행하는 복잡성이 높은 조직으로 구성원들의 원활한 의사소통이 필수적으로 요구된다[3]. 그중에서도 간호사는 병원조직의 핵심적 인력으로 여러 직종의 구성원들과 상호의존적으로 협력하면서 환자를 돌보며 환자안전에 있어서 중추적 역할을 하고 있다[4]. 따라서 병원 간호사들의 솔직하고 자유로운 발언은 매우 중요하며 이는 병원조직이 문제를 인식하여 발전하도록 돕는 잠재력을 가진다[1]. 그러나 조직 내 소통의 중요성에도 불구하고 구성원들은 침묵하는 경향이 있으며[5], 병원 간호사의 침묵이 흔한 현상으로 보고되면서[1, 2, 3] 최근 국내 병원 간호조직에서도 간호사들의 침묵 행위를 관리해야 할 대상으로 인식하며 이에 대한 관심이 높아지고 있다[4].

조직구성원의 침묵 행위란 개인이 조직 내 어떠한 내용에 대하여 동기를 갖고 의도적으로 말을 하지 않는 하나의 의사소통 행위로[3, 6, 7, 8, 9, 10, 11], 병원 간호사의 침묵 행위는 간호사가 의료의 질과 환자안전, 자신의 병원 생활 만족도에 영향을 주는 중요한 사안에 대하여 생각이나 의견, 정보, 의문이 있어도 의도적으로 밝히지 않는 것을 말한다[3]. 이는 간호사의 일-가정 갈등에 영향을 주고[12], 근속의도에 부정적 영향을 미쳐[13] 이직의도를 높이며[4, 14], 조직학습을 저하시키고[15] 조직 내 괴롭힘 발생을 높일 수 있다고 보고된다[16]. 또한 간호사의 침묵 행위는 개별적인 직무만족뿐만 아니라 간호대상자의 건강과 안전에도 잠재적인 위협이 되어 간호의 질을 저해하는 중요한 문제가 된다[3, 4, 17, 18, 19, 20]. 따라서 국내뿐만 아니라 국제적으로 간호계의 현안인 병원 환경에서의 환자안전 확보와 간호사 유지에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려진 병원 간호사의 침묵 행위를 면밀하게 파악하고 주시하는 것은 중요하다고 할 수 있다.

조직 내 구성원의 침묵은 그저 아무런 발언이 없는 상태와 구별이 어렵고 가시적으로 명확히 드러나지 않기에 측정도 쉽지 않아 그 연구가 미비하였다가, 2000년대부터 Morrison과 Milliken [21]이 이를 조직구성원들이 의도적, 전략적으로 말을 하지 않는 것으로 보고 그 부정적 영향을 체계적으로 제시하면서 관련 연구가 점차 활성화되어 왔다. 초기 연구는 여러 개인이 침묵하면서 집단적 수준에서 광범위하게 나타나는 침묵 현상을 탐구한 데에서 시작되었으나[21] 점차 구성원 개인의 수준에서 심리적으로 선택하는 행위로서 주목받게 되었다[7, 10, 11]. 조직구성원의 침묵 행위가 단순한 발언의 부재와 구별되는 핵심 요소가 내면의 침묵 동기라는 관점이 연구자들에게 수렴되면서, 침묵 행위는 동기에 따라 체념적, 방어적, 친사회적 침묵 등으로 유형화되었으며[11], 이러한 침묵 동기에 초점을 두고 개념을 측정하는 도구들이 개발되었다[5, 7, 8, 9, 11]. 그러나 이러한 도구들이 측정하는 조직 내 구성원의 침묵 행위의 개념적 하부구조가 일관적이지 않다는 문제가 있다[5].

간호사를 대상으로 침묵을 측정한 기존 연구들을 살펴보면 침묵 행위의 일부에 초점을 두는 경향이 있다[22, 23, 24, 25]. 구체적으로 살펴보면, 일부 연구들은 환자안전과 관련하여 간호사의 침묵 빈도를 측정하여[18, 22] 침묵의 이해에 중요한 침묵 동기를 측정하지 않거나, 침묵 이유만을 측정하여[23] 침묵하는 내용이 무엇인지는 파악하지 않고 있다. 이외에도 관리자에게 침묵하는 내용, 침묵의 이유, 지각된 침묵의 결과를 측정하는 도구는 행정 직원을 대상으로 개발되어[26] 침묵의 대상을 관리자로 한정하여 상향적인 침묵만을 다루는 한계점이 있다[24]. 또한 국내 병원 간호사를 대상으로 사용되고 있는[13, 14, 16, 19, 27, 28, 29] Van Dyne 등[11]의 측정 문항으로는 침묵의 동기별 유형과 그 정도를 파악할 수 있으나 침묵의 내용과 대상이 구체적으로 나타나지 않는다는 제한점이 있다.

침묵 행위는 상호작용 속에서 형성되는 사회적 현상으로[3, 21], 개인이 어떠한 상황에서 왜 소통하지 않은 채로 남는지를 총체적으로 이해하기 위해서는[3], 병원 간호사들의 침묵 행위를 어떤 상황에서 무엇에 대한 침묵인지를 포함하여 침묵하는 내용과 내면의 동기를 포괄하여 측정할 수 있는 도구가 필요하다. 또한 간호사의 침묵은 관리자에게만이 아닌 동료 간에도 일어나 직장생활의 질[3]과 업무 결과[20]에 영향을 주므로 여러 방향으로 일어나는 침묵이 측정되어야 할 것이다. 덧붙여 기존에 국내 간호사들에게 적용되어온 도구는 국외의 일반 조직구성원을 대상으로 개발된 것이므로, 간호사의 직무 특성과 고유의 문화 속에서 입체적으로 형성되는 침묵을[2, 3, 23, 25] 보다 민감하게 측정하기 위해서는 국내 간호 상황과 병원조직의 환경을 반영하는 도구가 개발될 필요가 있다.

이에 본 연구에서는 기존 도구들의 제한점을 고려하여 국내 병원 맥락에서의 간호사의 침묵 행위의 개념을 기초로 실무에서 용이하게 사용할 수 있는 도구를 마련하고자 하였다. 이를 위해 기존의 문헌을 고찰하고 국내 병원 간호사를 대상으로 침묵 행위의 구성요소인 침묵 내용과 대상, 저변의 동기를 심층적으로 반복 탐색하여 다면적인 속성을 가진 침묵 행위의 개념을 반영하였다. 본 연구를 통하여 병원 간호사의 침묵 행위를 좀 더 다각적으로 이해하고 사정할 수 있을 것이며, 나아가 간호사가 질적이고 개방적인 소통을 할 수 있도록 병원조직 내 소통 문화를 활성화하는 전략을 세우는 데 기여함으로써 이들의 직장생활과 간호 질 향상에 도움이 되고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 병원 간호사의 침묵 행위의 개념을 분석하고 이를 측정하는 도구를 개발하여 신뢰도와 타당도를 검증하는 것이다.

연구 방법

1. 연구설계

본 연구는 병원 간호사의 침묵 행위를 측정하는 도구를 개발하고 신뢰도와 타당도를 검증하는 방법론적 연구로서, DeVellis [30]의 도구개발 지침을 따랐다. 도구 개발 단계에서는 개념적 기틀 및 구성요소를 확인하여 도구의 예비문항을 작성하고 내용타당도 검증 후 예비조사를 시행하였으며, 문항의 적절성을 확인하고 수정, 보완하여 예비도구를 확정하였다. 도구 평가 단계에서는 예비도구를 사용하여 병원 간호사를 대상으로 본조사를 진행하고 자료를 분석하여 신뢰도와 타당도를 검증함으로써 최종 도구를 확정하였다.

2. 도구 개발 과정

1) 도구 개발 단계

(1) 개념적 기틀 및 구성요소 확인

측정도구의 구성요소를 확인하기 위하여 혼종모형(hybrid model)으로 이론적 단계, 현장작업단계, 최종분석 단계를 통해[31] 침묵 행위의 개념과 속성을 살펴보고 개념적 기틀을 구성하였다.

① 이론적 단계

문헌고찰을 통해 병원 간호사의 침묵 행위의 개념적 정의와 속성, 측정을 다룬 논문을 살펴보았다. Morrison과 Milliken [21]이 조직 내 침묵을 정의한 2000년부터 발표된 논문 중 영어나 한글로 전문(full text)을 확인할 수 있는 학술지 논문을 검색하였으며, 국외논문은 Pubmed, CINAHL, MEDLINE, Google scholar에서 ‘silence’, ‘silence behavior’, ‘organizational silence’, ‘employee silence’, ‘workplace silence’를 주제어로 하여 1,035편이 검색되었고, 국내논문은 한국교육학술정보연구원(www.riss.kr)과 한국학술정보(kiss.kstudy.com), 국회도서관, DBpia에서 ‘침묵’, ‘조직침묵’, ‘종업원 침묵’, ‘구성원 침묵’, ‘침묵 행위’를 주제어로 하여 788편이 검색되었다. 234편의 중복논문을 제외하고 제목과 초록을 확인하여 연구자가 관심 있는 개념인 ‘침묵 행위’에 적합하고 ‘병원 간호사의 침묵 행위’의 개념적 정의와 속성, 측정을 다룬 논문의 전문을 검토하였다. 간호사가 아닌 대상의 침묵 행위를 다룬 논문, 침묵 행위를 다루지 않고 발언, 내부고발을 다룬 논문은 제외하였으며, 관련 논문에서 중요하게 다룬 문헌은 참고문헌 목록을 통해 수기 검색하였고, 중요한 논문으로 판단되는 국내 박사학위논문 1편을 포함시켜 총 10편의 문헌을 고찰하였다.

문헌고찰 결과 ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’ [3], ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’ [3, 22, 32, 33, 34, 35], ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’ [3, 35], ‘의료인 간 역할 행동에 대한 대립 회피’ [3], ‘원만한 대인관계 지향’ [3, 32, 34], ‘부정적 피드백에 대한 두려움’ [3, 32, 34], ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’ [3, 32, 34], ‘문제시하지 않음에 대한 적응’ [3, 32]의 8개 속성이 도출되었다. 병원 간호사의 침묵 행위는 병원에서 간호사가 ‘말할 내용이 있지만 말하지 않는다’는 상황 특성과, ‘동기나 이유가 있어서 의도적으로 말하지 않는다’는 동기 특성이 핵심적인 요소로 확인되었다. 즉 병원 간호사가 말할 내용이 없거나, 동기나 이유 없이 단순히 말이 없는 상태는 병원 간호사의 침묵 행위로 정의되지 않는다. 따라서 개념을 측정하기 위하여 상황 특성과 동기 특성을 모두 포함하고자 하였다.

② 현장작업단계

연구목적에 따라 목적적 표집 방법으로 연구자 주변에서 이 연구주제에 관심을 보이며 병원에서의 자신의 침묵 경험을 잘 얘기해줄 수 있는 주요 정보제공자로 적합하다고 여겨지는 자를 모집하거나 추천받았다. 대상자 선정기준은 환자 간호를 담당하는 병원 간호사 중 연구의 목적과 방법을 이해하고 연구에 참여하기를 동의한 자이었으며, 제외기준은 1년 미만의 임상경력을 가진 신규간호사이었다. 14명의 병원 간호사에게 2019년 11월 13일부터 2020년 1월 3일까지 개별 심층면담을 진행하였다. 문헌고찰 결과와 질적연구방법론으로 수행된 기존 연구를 참고하여[3] 반구조화된 질문지를 마련한 후, 질적연구 경험이 풍부한 간호대학교수와 함께 연구목적을 반영하면서 연구대상자의 경험이 포괄적으로 드러날 수 있도록 면담 질문지를 정련하여 사용하였다. 이를 통해 침묵 행위의 구성요소인 침묵 대상, 침묵 내용, 침묵 동기[5, 7, 9, 10, 11]를 파악하고자 병원에서 침묵한 경험을 묻는 개방형 질문으로 시작하여 누구에게 침묵하였는지, 침묵한 이유가 무엇이었는지, 그 상황적 조건은 어떠하였는지 질문하였다. 또한 현상에 대한 더욱 풍부한 이해를 위하여 선행연구[5, 24]를 참고하여 침묵한 결과는 어떠했는지, 관련하여 조직문화나 분위기, 환경은 어떠했는지 질문하였다. 면담 시간은 참여자별로 27분에서 63분이 소요되어 총 596분이었으며, 수집된 자료는 H sieh와 Shannon [36]의 전통적 내용분석(conventional content analysis) 방법을 이용하여 분석하였다.

내용분석 결과 ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’, ‘간호 업무의 문제점이나 오류에 대한 잠잠함’, ‘한계를 둔 의료인 간 업무적 소통’, ‘의료인 간 역할 행동에 대한 대립 회피’, ‘원만한 대인관계 지향’, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’, ‘조직 풍토에 대한 융화’의 8개 속성이 도출되었고, 침묵하는 내용과 대상이 내포되는 ‘상황’과, 침묵하는 행동을 일으키는 ‘동기’ 2개 영역으로 분류되었다.

③ 최종분석 단계

문헌고찰 결과 및 임상 간호사들과의 면담을 통해 도출된 실증적 결과를 종합적으로 비교분석한 결과, 이론적 단계에서 도출한 병원 간호사의 침묵 행위의 개념적 속성들이 현장작업단계에서 모두 나타나 (1) ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’, (2) ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’, (3) ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’, (4) ‘의료인 간 역할 행동에 대한 대립 회피’, (5) ‘원만한 대인관계 지향’, (6) ‘부정적 피드백에 대한 두려움’, (7) ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’, (8) ‘조직 풍토에 대한 융화’ 8개로 개념 틀이 구성되었다. 현장작업단계와 일치하게 ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’, ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’, ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’, ‘의료인 간 역할 행동에 대한 대립 회피’는 상황 영역으로 분류되었으며, ‘원만한 대인 관계 지향’, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’, ‘조직 풍토에 대한 융화’는 동기 영역으로 분류되었다.

개념분석 결과 본 연구에서 병원 간호사의 침묵 행위는 병원조직에서 간호사가 말할 내용이 있어도 드러내지 않는 상황과 동기로 정의되었다.

(2) 예비문항 개발

도출된 병원 간호사의 침묵 행위의 8개 주요 속성을 토대로 ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’ 5문항, ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’ 3문항, ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’ 6문항, ‘의료인 간 역할 행동에 대한 대립 회피’ 9문항, ‘원만한 대인관계 지향’ 5문항, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’ 7문항, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’ 7문항, ‘조직 풍토에 대한 융화’ 11문항의 총 53개의 초기문항을 작성하였다. 상황 영역의 문항들은 빈도로 측정하는 ‘전혀 아님’, ‘드물게’, ‘때때로’, ‘대개’, ‘항상’의 Likert 5점 척도로 하였고[22, 24], 동기 영역의 문항들은 정도로 측정하는 ‘전혀 그렇지 않다’, ‘그렇지 않다’, ‘보통이다’, ‘그렇다’, ‘매우 그렇다’의 Likert 5점 척도로 구성하였다[5, 6, 11, 23].

(3) 내용타당도 검증

53개의 예비문항에 대한 내용타당도 검증을 위해 박사학위가 있는 간호학 교수 5명, 석사학위가 있는 상급종합병원 간호관리자 2명의 총 7명으로 전문가 집단을 구성하여[37] 간호사의 침묵 행위의 개념과 본 연구의 목적을 설명한 후 문항 내용의 적절성을 평가하도록 하고 수정, 보완에 대한 의견을 수렴하고 반영하였다. 4점 척도(1 = 매우 부적절함, 2 = 부적절함, 3 = 적절함, 4 = 매우 적절함)로 각 문항의 측정 목적과의 관련성을 평가하여 문항 수준 내용타당도 지표(item-level content validity index, I-CVI)가 0.78 이상인 문항을 채택하였다[37].

I-CVI 범위는 0.71~1.00으로 나타났다. 0.78 미만인 1문항은 의미가 명료하지 않아 삭제하였고 나머지 문항들은 전문가 의견을 참고하여 수정하였다. 침묵 행위의 개념의 특성상 초기문항을 ‘~하지 않는다’라는 부정문으로 작성하였으나, 가능한 부정문 사용을 피하도록 ‘~하지 않을 때가 있다’로 수정하였다. 일부 문항들을 개념분석 결과를 재확인하면서 문항의 의미를 훼손하지 않는 수준에서 더 자연스러운 표현으로 정련하였다.

(4) 예비조사

본 연구의 선정기준에 적합한 자 20명을 편의표집하여 예비조사를 실시하였다. 참여자들이 52문항 설문에 응답하는 데 평균적으로 소요된 시간은 약 11분이었다. 모든 참여자가 응답하기 곤란한 문항은 없다고 하였으며, 참여자 1명이 의미가 명확하지 않다고 제기한 문항인 ‘나만 알고 있다는 것을 드러내어 능력 있는 간호사로 보이기 위함이다.’는 문항에서 의미하는 내용을 바꾸지 않으면서 보다 잘 이해할 수 있도록 ‘다른 사람들은 모르는데 나만 알고 있게 되어서 능력 있는 간호사로 보이기 위함이다.’로 수정하였다.

2) 도구 평가 단계: 도구의 신뢰도와 타당도 검증

(1) 연구대상

확정한 예비문항의 신뢰도와 타당도를 검증하기 위하여 설문조사를 수행하였다. 병원 규모에 따라 간호사의 침묵 행위에 차이가 있다는 선행연구를 참고하여[38] 본 연구에서는 종합병원급 이상에서 근무하고 있는 간호사를 연구대상자로 하였다. 대상자 선정기준은 1) 국내 종합병원급 이상에서 현재 재직 중인 간호사, 2) 입원 또는 외래 간호부서에서 환자 간호 업무를 담당하는 자이며, 제외기준은 1) 1년 미만의 임상경력을 가진 자이었다. 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석의 대상자는 다르게 구성하여 분석하는 것이 바람직하고[39] 요인분석을 하려면 일반적으로 200명 이상이거나 문항 수의 5배수 이상이 적절하다는 기준에 따라[40] 총 400명이 필요하므로 탈락률 10%를 고려하여 445명을 연구대상자 모집 수로 선정하였다.

(2) 자료수집

본 연구의 표적 모집단은 국내 병원 간호사이었다. 자료수집은 코로나19로 인한 팬데믹 상황에서 연구자가 접근 가능한 근접 모집단에 편의표집으로[41] 3개 종합병원에서의 오프라인과 온라인을 병행하여 실시하였다. 오프라인으로는 전라북도 소재 세개 병원의 간호부서에 방문하여 본 연구의 목적과 방법을 설명한 후 자료수집 허락을 받고 연구대상자를 모집하였다. 간호부서와 간호관리자의 협조를 통해 대상자들에게 연구 설명문 및 동의서와 설문지를 밀봉이 가능한 개별봉투에 넣어 제공하였으며, 연구 목적과 방법, 자유로운 참여 의사와 익명성 보장, 취득되는 개인정보, 연구자료의 처리방법 등이 기술된 설명문을 읽고 연구 참여에 동의하는 자는 동의서에 동의 표시를 하고 설문지를 수행하도록 설명하였다. 작성이 완료된 설문지는 개별봉투에 밀봉하여 연구자가 각 병원에 재방문하여 회수하였다. 온라인으로는 주변에 연구 목적과 방법에 대한 안내와 한국사회과학데이터센터(Korean Social Science Data Center)를 통해 제작한 온라인 설문지 링크를 배부하고 이들의 네트워크를 통해 선정기준에 해당하는 자에게 소개하도록 하여 2차, 3차로 홍보되게 해서 연구대상자를 모집하였다. URL 접속을 통해 연구 설명문을 읽고 연구참여에 동의하는 자는 동의서에 동의 표시를 하고 설문을 진행하도록 하였으며 작성 완료 후에는 ‘응답하기’ 버튼을 클릭하여 연구자에게 제출되도록 하였다. 연구대상자는 참여 도중 언제든지 설문을 그만둘 수 있고, 도중에 설문 창을 끈 경우 제출되지 않고 폐기되었다.

자료수집은 2021년 2월 26일부터 3월 5일까지 진행하였으며, 오프라인으로 157부, 온라인으로 285부의 총 442부의 설문지를 회수하였다. 수집된 자료를 검토하여 선정기준에 부합하지 않거나 불충분, 불성실한 응답 자료를 제외하고 405개를 분석에 이용하였다. 정보의 손실을 최소화하기 위하여 1개 문항의 응답이 누락된 14개 자료는 SPSS에서 평균대체법으로 결측치를 처리[42]하고 포함하였다.

(3) 타당도 검증

구성타당도 검증을 위하여 문항분석과 요인분석을 실시하고 문항의 수렴타당도와 구성요인별 판별타당도를 검증하였다. 무작위 표본 추출을 활용하여 202명의 자료는 탐색적 요인분석을 수행하고 203명의 자료는 확인적 요인분석을 수행하였다. 동시타당도는 기존 도구인 조직침묵 측정도구(Organizational Silence Scale [OSS]) [24]와의 상관성을 분석하였다.

① 탐색적 요인분석

먼저, 예비도구의 문항에 대한 문항분석을 실시하여 문항-총점 상관계수를 확인하였다. 자료가 요인분석에 적합한지 확인하기 위하여 Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) 측정과 Barlett의 구형성 검증을 한 후, 도구의 구성요인을 탐색하기 위하여 Varimax 회전을 이용한 주성분 추출 방법으로 탐색적 요인분석을 실시하였다.

② 확인적 요인분석

도구의 구성요인을 확정하고자 확인적 요인분석을 실시하였다. 다변량 정규성 검증 결과 정규성 기준을 충족하지 못하였으나(Mardia’s coefficient of multivariate kurtosis = 152.48, critical ratio [C.R.] = 24.01) 일변량 정규성 검증에서 왜도와 첨도의 범위가 -.92~1.26으로 정규분포를 가정하였고[43] 다변량 정규성 가정이 충족되지 않더라도 비교적 정확한 추정치를 제시해주는[44] 최대우도추정법(maximum likelihood estimation)으로 모형 적합도 지수를 산출하여 적합도를 검증하였다.

③ 수렴타당도와 판별타당도 검증

구성요인별 문항의 수렴타당도는 모든 경로의 표준화된 요인적 재량과 유의성(C.R.), 평균분산추출값(average variance extracted [AVE]), 개념신뢰도(composite reliability [CR])를 산출하여 확인하였으며, 구성요인별 판별타당도는 각 요인 간 상관계수의 제곱값(φ2)을 산출하여 AVE와 비교하여 확인하고, 기준이 충족되지 않은 요인은 상관계수의 신뢰구간(φ ± 2 × SE)이 1.00을 포함하는지 확인하는 방법과 요인 간의 공분산을 1로 고정한 제약모형과 비제약모형을 비교하는 방법으로 추가 확인하였다.

④ 동시타당도 검증

OSS는 간호사의 침묵 내용 5요인 24문항, 침묵 이유 5요인 31문항, 지각된 침묵 결과 3요인 28문항의 총 3개의 독립된 도구로 구성되어 Likert 5점 척도로 측정한다[24]. Eriguc 등[24]의 연구에서 Cronbach’s α값은 간호사의 침묵 내용 .95, 침묵 이유 .96, 지각된 침묵 결과 .98이었다. 이메일을 통하여 도구 개발자에게 영문으로 게재된 도구의 사용에 대한 허락을 받은 후 이중 언어가 가능한 연구자가 번역하였으며, 번역된 도구를 한국어가 모국어이고 영어에 능통하며 경영학 박사학위를 소지한 자에게 역번역을 의뢰한 후 함께 원 도구의 번역 및 역번역을 비교하면서 의미가 왜곡되지 않았는지, 수정할 부분이 있는지 정확성을 확인하였다. 본 연구에서 개발된 도구와 가장 밀접하다고 판단되는 ‘OSS-간호사의 침묵 내용’, ‘OSS-간호사의 침묵 이유’ [24]와 개발된 도구의 상관관계를 분석하였다. ‘OSS-간호사의 침묵 내용’은 ‘관리자 성과와 근무 시설’, ‘구성원 성과와 행정’, ‘책임’, ‘윤리’, ‘부서 성과’ 요인으로 구성되어 있으며, ‘OSS-간호사의 침묵 이유’는 ‘관리적 요인’, ‘고립과 관계 손상의 두려움’, ‘직무 관련 두려움’, ‘경험 부족’, ‘조직 내 위치’ 요인으로 구성되어 있다[24]. 본 연구에서 나타난 OSS의 Cronbach’s α값은 간호사의 침묵 내용은 .95, 침묵 이유는 .96이었다.

(4) 신뢰도 검증

도구의 신뢰도는 내적일관성 신뢰도 계수(Cronbach’s α)로 산출하였다.

(5) 윤리적 고려

경희대학교 생명윤리위원회의 심사와 승인을 받고 도구개발(IRB No. KHSIRB-19-263 [RA])과 도구평가 단계(IRB No. KHSIRB-21-059 [RA])가 진행되었다. 연구대상자는 연구에 대한 안내를 받고 자발적인 참여의사에 따라 동의서를 작성하고 참여하였다. 연구참여자의 익명성과 비밀이 보장되었으며, 연구자료는 연구 목적으로만 사용되었다. 연구참여자에게는 소정의 답례품이 제공되었다.

연구 결과

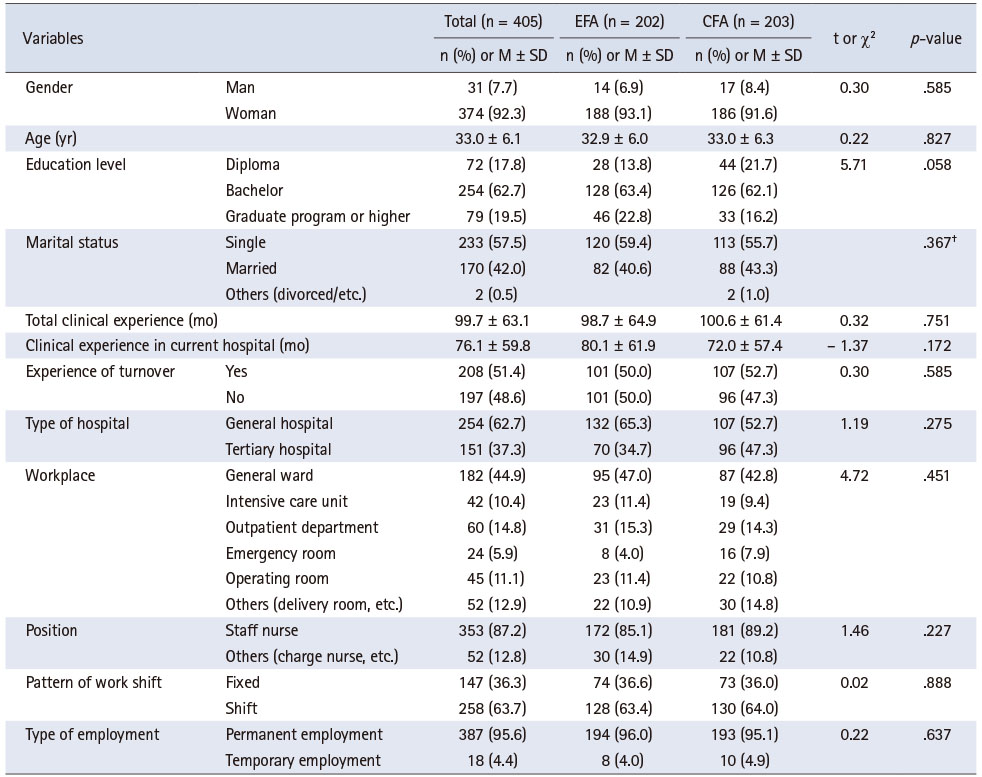

1. 대상자의 일반적 특성

연구참여자는 여성이 374명(92.3%)으로 남성보다 많았고, 평균 연령은 33세이었다. 미혼이 233명(57.5%)이었으며, 교육 수준은 4년제 대학 졸업 254명(62.7%), 대학원 재학 이상 79명(19.5%), 3년제 대학 졸업 72명(17.8%)이었다. 참여자들의 소속병원은 종합병원(2차 의료기관)이 254명(62.7%), 상급종합병원(3차 의료기관)이 151명(37.3%)이었고, 총 임상경력은 평균 99.7개월이었다. 이직한 경험이 있는 사람이 208명(51.4%)이었으며, 현 병원에서의 근무 기간은 평균 76.1개월이었다. 참여자들은 다양한 부서에서 근무하고 있었으며 병동이 182명(44.9%)으로 가장 큰 비율을 차지하였다. 일반간호사가 353명(87.2%)이었으며, 교대 근무자가 258명(63.7%), 정규직으로 고용된 자가 387명(95.6%)으로 나타났다(Table 1). 무작위 표본 추출을 활용하여 탐색적 요인분석 단계에 202명, 확인적 요인분석 단계에 203명의 자료를 배정하고 동질성 검증을 수행한 결과 두 자료 간 대상자의 일반적 특성에는 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

Table 1

General Characteristics of Participants (N = 405)

2. 구성타당도 검증

1) 문항 분석

각 문항의 평균값의 범위는 1.93~4.05이었으며 모든 문항의 왜도와 첨도의 절대값이 2보다 작아 응답이 정규성 기준을 충족함을 확인하였다. 수정된 문항-총점 상관계수는 .00~.58로 분포하였다. .30 미만인 7문항(23번, 42번, 43번, 44번, 45번, 50번, 51번)은 제거하였고 24번 문항 ‘동료 간 좋은 분위기와 유대관계를 유지하고 싶기 때문이다’ (r = .26)는 상관계수 .30에 미치지 못하였으나 중요한 문항으로 판단하여 제거하지 않았다. 문항 수는 총 45문항으로 감소하였다.

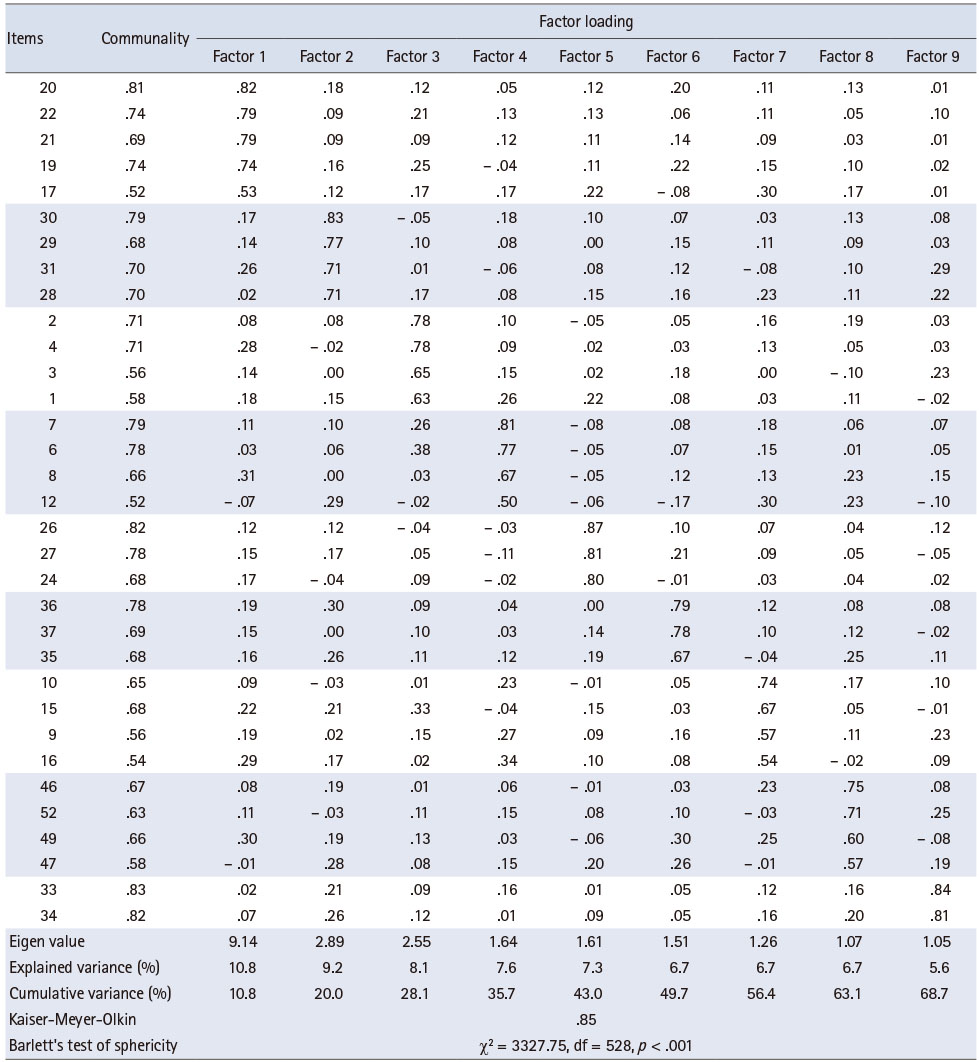

2) 탐색적 요인분석

선정된 45문항에 대하여 탐색적 요인분석을 실시하였다. KMO 값은 .86, Barlette의 구형성 검증 근사 카이제곱값은 4964.01(p < .001)으로 나타나 요인분석을 위한 표본 적합성이 확인되었다.

초기 분석 결과 공통성이 낮은 13번 문항과 이중적재(crossloading) 되는 5번, 11번, 14번, 18번, 41번 문항을 제거하였다. 재분석 결과 40번, 48번 문항이 이중적재되어 삭제하였고, 문항들을 삭제한 후 다시 분석하여 이중적재되는 25번, 32번, 38번, 39번 문항을 제거하였다. 17번 문항도 이중적재되었으나 연구진 논의를 통해 중요한 문항으로 판단되어 삭제하지 않았다. 최종 분석 결과 33개 문항이 이중적재 없이 9개 요인으로 추출되었으며, 요인적재량이 .50~.87, 공통성이 모두 .50 이상으로 나타나 전체 변량의 68.7%를 설명하였다(Table 2). 요인 구조를 확인한 후 적재량 부하가 큰 문항을 중심으로 각 요인을 ‘간호상급자의 역할 행동에 대한 대립 회피’, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’, ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’, ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’, ‘원만한 대인관계 지향’, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’, ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’, ‘조직 풍토에 대한 융화’, ‘전문적 이미지 손상에 대한 우려’로 명명하였다.

Table 2

Result of Exploratory Factor Analysis (N = 202)

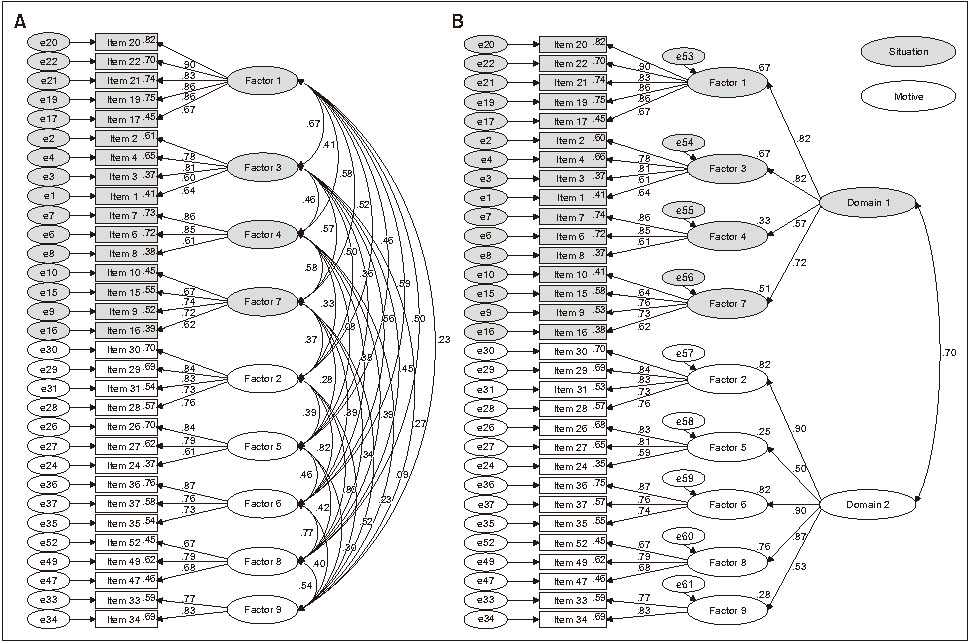

3) 확인적 요인분석

9요인 33문항의 구조로 모형을 구성하여 탐색적 요인분석에서 사용하지 않은 203개의 자료로 확인적 요인분석을 수행한 결과, 초기 모형 적합도 지수는 χ2 = 781.48 (p < .001), chi-square minimum/degree of freedom (CMIN/DF) = 1.70, goodness of fit index (GFI) = .81, normed fit index (NFI) = .81, incremental index (IFI) = .91, Tucker-Lewis index (TLI) = .89, comparative fit index (CFI) = .91, root mean square residual (RMR) = .07, root mean square error of approximation (RMSEA) = .06이었다. 초기 모형에서 표준화된 요인부하량 값이 .43으로 .50의 기준에 부합하지 않으며 요인 내 다른 문항들과 구성개념이 일치하지 않는다고 판단되는 12번 문항과 다중상관자승(squared multiple correlation) 값이 .29로 낮은 설명력을 보이는 46번 문항을 순차적으로 삭제하였다. 2문항을 제거한 최종 31문항의 모형 적합도 지수는 χ2 = 690.98 (p < .001), CMIN/DF = 1.74, GFI = .82, NFI = .82, IFI = .92, TLI = .90, CFI = .91, RMR = .07, RMSEA = .06으로 수용 기준을 충족하였다.

또한, 병원 간호사의 침묵 행위가 상황 영역과 동기 영역이 통합된 구성개념이라는 이론적 논의에 따라 9개 요인이 두 영역으로 구분될 수 있는지 검증하고자 2차(second-order) 확인적 요인분석을 수행한 결과, 모형 적합도 지수가 χ2 = 740.19 (p < .001), CMIN/DF = 1.75, GFI = .81, NFI = .81, IFI = .91, TLI = .90, CFI = .91, RMR = .08, RMSEA = .06으로 나타나 2요인의 2차 모형도 수용 가능함을 확인하였다(Figure 1).

Figure 1

Result of confirmatory factor analysis.

(A)First-order confirmatory factor analysis model. (B) Second-order confirmatory factor analysis model

4) 수렴타당도와 판별타당도

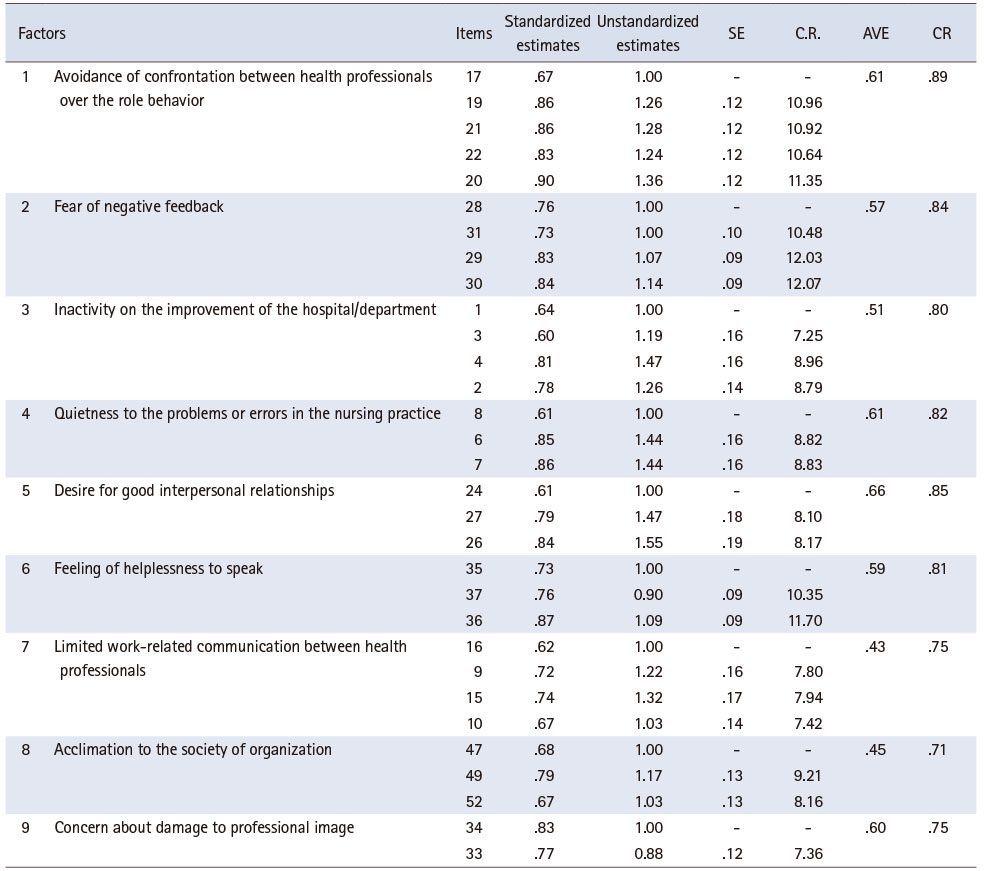

표준화된 요인적재량 .50 이상, C.R. 1.97 이상의 통계적 유의성, AVE .50 이상, CR .70 이상의 기준으로[42] 수렴타당도를 확인한 결과, 모든 경로의 표준화된 요인적재량이 .50 이상으로 통계적으로 유의하였고 CR이 .71~.89의 범위로 나타나 모두 0.7을 상회함을 확인하였다. AVE의 경우 ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’ 요인과 ‘조직 풍토에 대한 융화’ 요인이 각 .43, .45로 나타나 두 요인이 .50 이상 기준에 미치지 못하였다(Table 3). 그러나 AVE는 CR보다 보수적인 측정기준으로, CR만으로 수렴타당도가 적절하다고 결론 내릴 수 있으므로[45] 수렴타당도가 있다고 판단하였다.

Table 3

Convergent Validity of the Hospital Nurses’ Silence Behavior Scale (N = 203)

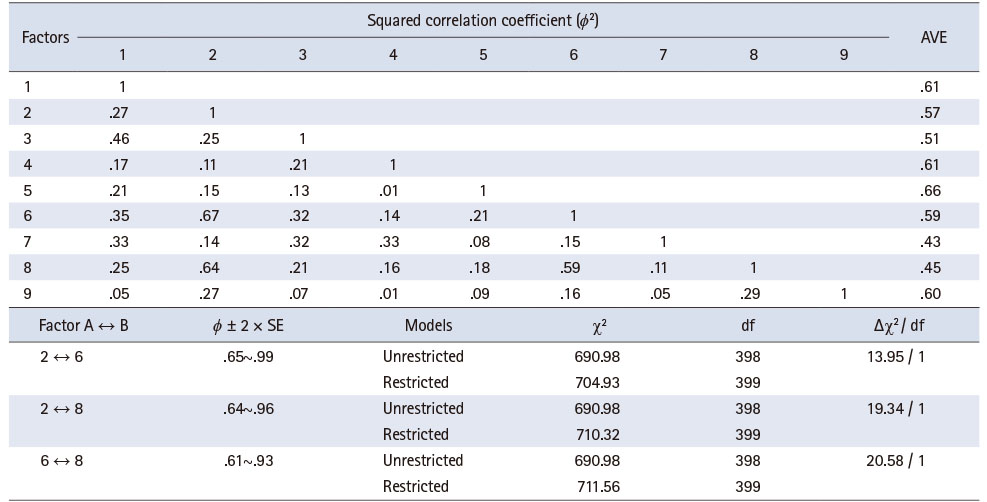

각 요인 간 상관계수의 제곱값인 결정계수보다 AVE가 커야 확보되는 기준으로[42] 판별타당도는 확인한 결과, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’과 ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’ 요인, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’과 ‘조직 풍토에 대한 융화’ 요인, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’과 ‘조직 풍토에 대한 융화’ 요인 간 결정계수보다 각 요인의 AVE가 크지 않아 판별타당도가 낮으므로 부분적인 판별타당도가 있다고 판단되었다(Table 4). 판별타당도가 낮은 일부 요인들에 대한 추가적인 판별타당도 검증 결과, 요인 간 상관계수의 신뢰구간이 1.00을 포함하고 있지 않았으며, 요인 간 공분산을 1로 고정한 제약모형과 비제약모형의 분석 결과를 비교한 결과, χ2의 차이가 3.84 이상으로 각 모형 간 유의한 차이가 나타나 최종적으로 판별타당도가 있다고 판단하였다[42].

Table 4

Discriminant Validity of the Hospital Nurses’ Silence Behavior Scale (N = 203)

9개 요인으로 나타난 연구결과를 단순명료하게 제시할 수 있도록 수행한 2차 확인적 요인분석 결과, 2요인으로 구성된 2차 모형의 표준화된 요인적재량이 모두 .50 이상, C.R.이 1.97 이상으로 통계적으로 유의하였으며 AVE가 모두 .50 이상, CR이 모두 .70 이상으로 나타나 수렴타당도 기준을 충족함을 확인하였다. 또한 상황과 동기 두 요인 간 결정계수보다 AVE가 커 2차 모형의 판별타당도도 확보됨을 확인하였다.

3. 동시타당도 검증

개발된 도구와 ‘OSS-간호사의 침묵 내용’, ‘OSS-간호사의 침묵 이유’ 도구[24]의 상관관계를 확인한 결과 ‘OSS-간호사의 침묵 내용’과는 r = .60 (p < .001), ‘OSS-간호사의 침묵 이유’와는 r = .68 (p < .001)로 정적 상관관계가 나타나 동시타당도가 검증되었다.

4. 신뢰도 검증

개발된 도구의 전체 Cronbach’s α값은 .92이었으며, 하부 구성요인의 값은 ‘간호상급자의 역할 행동에 대한 대립 회피’는 .90, ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’은 .78, ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’은 .82, ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’은 .76, ‘부정적 피드백에 대한 두려움’은 .86, ‘원만한 대인관계 지향’은 .81, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’은 .81, ‘조직 풍토에 대한 융화’는 .71, ‘전문적 이미지 손상에 대한 우려’는 .81로 나타났다.

5. 최종 도구 확정

최종 도구를 확정하고 병원 간호사의 침묵 행위 측정도구(Hospital Nurses’ Silence Behavior Scale [HNSBS])로 명명하였다(Appendix 1) [46]. HNSBS는 상황 영역인 ‘간호상급자의 역할 행동에 대한 대립 회피’ 5문항, ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’ 4문항, ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’ 3문항, ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’ 4문항, 동기 영역인 ‘부정적 피드백에 대한 두려움’ 4문항, ‘원만한 대인관계 지향’ 3문항, ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’ 3문항, ‘조직 풍토에 대한 융화’3문항, ‘전문적 이미지 손상에 대한 우려’ 2문항으로 구성된다.

각 문항의 응답은 1점부터 5점까지의 Likert 5점 척도로 이루어지며, 총점은 31점~155점의 범위를 가진다. 총점이 높을수록 병원 간호사의 침묵 행위의 정도가 상대적으로 높다고 해석한다.

논의

본 연구는 병원 간호사의 침묵 행위의 개념을 규명하고 이를 반영하면서 국내 임상 실무에 잘 적용할 수 있는 도구를 개발하고자 하였다. 개발된 도구는 병원 간호사의 침묵 행위의 정도와 함께 어떠한 상황에 어떠한 동기로 침묵하는지의 양상을 다각적으로 파악할 수 있으며, 병원 맥락과 간호 직무의 속성이 반영되어 있어 침묵 행위를 민감하고 구체적으로 측정한다는 장점이 있다.

본 도구는 병원 간호사의 상황별 침묵하는 행동 빈도를 측정하는 문항과 침묵하는 행동을 일으키는 동기 정도를 측정하는 문항이 하나의 도구에 모두 담겨, 다면적인 병원 간호사의 침묵 행위를 총체적으로 보여주는 데 한계가 있는 기존 도구들[1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 23, 24, 25]과는 구조적으로 차별화된다. 상황 영역의 요인들은 기존 침묵 내용 도구에서 제시된 조직, 부서, 직무, 직무 만족[24]에 대한 내용에 병원 맥락과 간호 실무의 특성이 반영되었으며, 기존의 일부 도구에서만 나타나는 환자안전 관련 내용[22]을 포함할 뿐만 아니라, 상향적인 침묵을 포함하여 여러 방향으로 향하는 침묵이 대상별로 구분되었다. 동기 영역의 요인들은 기존 침묵 동기 중심의 도구들에서 다양하게 나타난 ‘방어(회피)’, ‘두려움’, ‘체념’, ‘관계’ [5, 6, 7, 8, 9, 11, 23, 24] 특성을 포함하였고, ‘친사회’ [6, 9, 11] 특성, ‘순응’ [6] 특성과 유사하면서도 다른 ‘조직 풍토에 대한 융화’ 요인이 새롭게 도출되어 포함되었다. 하부요인별로 기존 도구들과 비교한 논의는 다음과 같다.

제1요인 ‘간호상급자의 역할 행동에 대한 대립 회피’는 개념 틀의 상황 영역으로, 상급자의 행동 방식에 불합리함을 느껴도 맞서지 않는 특성이다. 이는 간호사들이 간호관리자의 관리 행동 방식이 부적절하다고 느끼거나 만족스럽지 않아도 말을 하지 않는 특성이 있다는 연구결과[3]를 뒷받침하며, ‘OSS-간호사의 침묵 내용’ [24]에 ‘관리자의 부당한 행위(불평등, 편애 등)’, ‘잘못된 태도와 행동’이 나타난 것과 일관된다. 기존에 국내 병원 간호사를 대상으로 주로 사용된 도구[11]에서는 드러나지 않은 속성으로, 본 연구의 결과는 조직과 직무에 대한 사안만이 아닌 직무 수행 중 상급자와의 상호작용에서도 침묵의 사안이 발생할 수 있는 것을 가리킨다.

제2요인 ‘부정적 피드백에 대한 두려움’은 개념 틀의 동기 영역으로, 발언했을 때 올 수 있는 관련자의 부정적 반응을 두려워하는 특성이다. 이는 다양한 문헌에서 침묵 동기로 제시되어 여러 측정도구에 나타나는 방어적 또는 회피적 동기[5, 6, 7, 9, 11, 24]와 일치한다. 간호사는 병원조직의 수직적 위계문화 속에서 발언할 때 두려움을 느낀다고 보고되므로, 조직 내에서 심리적 안전이 침묵 행위에 영향을 줄 수 있음을 암시한다[47].

제3요인 ‘병원/부서 체계의 개선에 대한 소극성’은 개념 틀의 상황 영역으로, 병원이나 부서의 운영 체계 전반에 불편함을 느끼거나 불만족하여도 개선에 적극적으로 나서지 않는 특성이다. 이는 국내 병원 간호사들이 당장 직면한 업무 수행이 급하여 구조적인 병원 시스템이나 근본적인 자원 문제를 발언하기 어려워한다고 한다는 연구결과[3]를 뒷받침한다. 기존에 국내 병원 간호사에게 주로 사용된 도구[11]에서는 측정문항에 ‘개선을 위한 아이디어’, ‘변화를 위한 아이디어’로 작성되어 병원 간호사가 어떤 주제를 침묵하는지 구체적인 파악이 어려우나, 본 도구에서는 병원 간호사들이 실무에서 중요하게 생각하는 침묵 내용을 반영하여 좀 더 의미 있는 정보를 준다. 또한 일반 조직을 대상으로 개발된 ‘OSS-간호사의 침묵 내용’에서 나타난 ‘자원 낭비’나 ‘환경오염에 대한 책임’ [24] 같은 내용은 본 도구에서는 도출되지 않았다.

제4요인 ‘간호 업무의 문제점이나 오류를 가만둠’은 개념 틀의 상황 영역으로, 업무 중 잠재적, 실제적인 문제를 인식하거나 오류가 발생하여도 알리지 않고 조용히 있는 특성이다. 이는 환자안전 문제에 대한 병원 간호사의 침묵이 관심을 두어야 하는 중요 주제로 다루어지는 것을 반영한다[33, 34]. 기존의 일부 측정도구[22]는 환자안전 관련 문제만을 단독으로 다루었으며 국내 간호사를 대상으로 측정되기도 하였다[18, 47]. 본 도구도 간호 직무의 속성이 반영되어 일반 조직을 대상으로 개발된 도구들과는 변별되어 환자안전과 관련된 사안이 침묵의 내용으로 포함되었다.

제5요인 ‘원만한 대인관계 지향’은 개념 틀의 동기 영역으로, 간호사가 다른 구성원의 기분이 상하지 않도록 하고 갈등 없이 원만한 관계를 유지하려는 특성이다. 이는 대인관계에 적용되는 침묵 동기를 관계적 유형으로 분리한 Brinsfield [7]의 연구를 지지하며, ‘OSS-간호사의 침묵 이유’에서 나타나는 ‘관계 손상의 두려움’ 측정문항과 그 의미가 같고, Choi와 Park [5]의 침묵 동기 하부구조의 일부와 일치하는 결과이다. 기존에 국내 병원 간호사에게 주로 사용된 도구[11]에는 이러한 요인이 나타나지 않으나, 본 연구의 결과 병원 간호사들은 직무와 관련된 다양한 인간관계 속에서 갈등을 피하고자 하는 침묵 동기를 가지는 것으로 나타나 최근 이집트 간호사를 대상으로 개발된 도구에서 나타난 결과와도 유사하였다[2].

제6요인 ‘말해도 소용없음에 대한 무력감’은 개념 틀의 동기 영역으로, 간호사가 변하지 않는 병원의 현실을 인식하면서 점차 말을 하지 않는 특성이다. 이는 Pinder와 Harlos [10]가 제시한 일터에서 느끼는 부당함을 발언하여도 상황이 달라지지 않을 것이라 여겨 침묵한다는 체념적 동기와 일맥상통하며, 여러 기존 도구에서 나타나는 침묵 동기의 구조를 더욱 견고하게 한다[6, 7, 9, 11, 25]. 또한, 병원조직의 변화와 교정 가능성에 대한 낮은 신뢰감이 침묵하는 동기가 된다는 연구결과[32]와도 일관되어 부정적인 조직 결과와의 관계성을 시사한다. 이는 병원 간호사의 침묵이 발언 경험을 통해 비관적 인식이 축적되어 형성될 수 있다고 해석되어, 침묵을 줄이는 것이 개인 수준에서 노력할 일이라기보다 조직 차원의 중재가 보다 필요한 일이라는 것을 보여준다.

제7요인 ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’은 개념 틀의 상황 영역으로, 처방 내용에 의문을 표하거나 환자 치료에 대한 의견을 나누거나 업무 범위에 대한 조정, 업무에 관한 피드백을 주는 것에 있어 제한된 소통을 하는 특성이다. 이는 간호사의 침묵 사안이 간호상급자뿐만 아니라 동료 간호사나 의사와의 관계에서도 발생함을 보여준다. 간호사들이 업무 중 인수인계나 처방 지시를 받거나, 정보전달의 과정 중 의견의 불일치 등이 생겨도 상대방에 맞서 생각을 적극적으로 피력하기 어려워한다고 나타난 결과를 뒷받침한다[3]. 이집트에서 간호사의 침묵 측정도구를 개발한 연구에서[2] 간호사는 위계적인 문화를 갖고 권위를 존중하는 경향이 있으며, 특히 의사나 수간호사의 눈치를 살피고 염려하는 특성이 있다고 하였다. 국내 병원 간호사들에게도 이러한 경험이 보고되어[3] 조직 내 구조적인 권력의 역학이 병원 간호사의 침묵 행위의 개념에 담겨있음을 알 수 있다.

제8요인 ‘조직 풍토에 대한 융화’는 개념 틀의 동기 영역으로, 병원 조직사회에서 학습된 문화와 행동 양식을 내면화하고 따르는 특성이다. 이는 기존에 국내 병원 간호사에게 주로 사용되는 도구[11]에서 나타나는 친사회적 침묵과 의미가 중첩되면서도 차별적인 특성이다. 조직에 바람직한 방향으로 행동한다는 점에서는 유사하나, 기존 도구[11]에서는 조직이나 다른 구성원에 대한 해를 막고 이익을 위해 중요 기밀정보를 노출하지 않고 지켜 조직의 이득을 추구하는 것을 뜻하는 한편, 본 도구에서는 조직 풍토를 인지하고 규범적으로 행동하거나 다수와 일치되려고 한다는 의미로 해석된다는 점에서 차별적이라고 본다. 이는 한국적 행정문화를 바탕으로 개발된 침묵 측정도구[6]에서 고유하게 나타난 ‘순응적 동기’와 비슷하나, 조직에 대한 충성심과 상급자에 대한 정과 의리에 의함[6]보다는 간호조직의 암묵적인 분위기와 문화, 규범[3]을 익혀 사회화되려는 동기로 해석되었다. 일반 조직을 대상으로 개발되어 터키 간호사에게 적용한 ‘OSS-간호사의 침묵 이유 도구’ [24]에는 이와 유사한 요인이 나타나지 않고, 터키 간호사나 보건 의료인을 대상으로 하여 개발된 침묵 이유 도구[23, 25]에서는 ‘친사회적 행위 경향’이나 ‘침묵 분위기에 의한 침묵’이라는 요인이 유사한 의미로 나타나 병원 조직문화의 특성이 반영된 것으로 판단된다.

제9요인 ‘전문적 이미지 손상에 대한 우려’는 개념 틀의 동기 영역으로, 간호사로서 갖추고 있어야 할 지식과 기술이 부족해 보일까 봐 걱정하는 특성이다. 이는 ‘OSS-간호사의 침묵 이유’ 도구에서 측정문항으로 나타난 ‘신뢰와 평판을 잃는 것에 대한 두려움’, ‘무지와 미숙함이 드러나는 것에 대한 염려’와 일치하는 의미이다[24]. 해당 도구에서는 각 문항이 ‘고립과 관계 손상의 두려움’ 요인과 ‘경험 부족’ 요인에 포함되어 본 도구와 하부구조에 차이가 있었다. 이외에도 이집트 간호사를 대상으로 개발된 침묵 동기 도구[2]의 ‘신뢰와 명성을 잃기 때문’이라는 측정문항의 의미와 일치하는데, 해당 도구에서는 ‘두려움’ 요인에 문항이 포함되었으나 본 도구에서는 제2요인 ‘부정적 피드백에 대한 두려움’과는 구별되는 요인으로 분리되는 차이가 있었다.

본 연구의 결과, 병원 간호사의 침묵 행위는 향하는 대상에 따라 간호상급자에게는 상대의 역할 행동에 대립하기를 회피하고, 의료인 간에는 간호 수행의 문제점이나 오류를 가만히 두고 업무에 있어 제한적인 소통을 하며, 병원/부서를 향해서는 일터 전반에 대한 개선에 소극적인 상황으로, 간호사가 원만한 대인관계를 지향하거나, 부정적 피드백을 두려워하거나, 말해도 소용없음에 무력감을 느끼거나, 조직 풍토에 융화하거나, 전문적 이미지 손상을 우려하는 동기에 의해 형성되었다. 도출된 개념 틀에 비추어, 도구의 검증 결과 ‘부정적 피드백에 대한 두려움’ 속성의 문항들이 ‘부정적 피드백에 대한 두려움’과 ‘전문적 이미지 손상에 대한 우려’ 요인으로 분리되었으며, ‘의료인 간 역할 행동에 대한 대립 회피’와 ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’ 속성의 문항들이 ‘간호 상급자의 역할 행동에 대한 대립 회피’와 ‘의료인 간 제한적인 업무적 소통’ 요인으로 구분되어 도출되었다. 따라서 본 도구는 문헌과 실무에서 나타나는 병원 간호사의 침묵 행위의 개념적 속성을 대부분 포함하여 이론적 타당성을 충족하였다고 본다.

본 연구의 방법론적 측면에서, 도구개발 단계에서는 문헌고찰한 내용과 병원 간호사를 대상으로 한 개별 심층면담의 진술들을 토대로 실무에서 측정 가능한 예비문항들을 개발하였으며, 전문가 집단을 통해 내용타당도를 검증하고 병원 간호사들을 대상으로 예비조사를 하여 보완함으로써 도구가 침묵 개념을 적절히 반영하도록 노력하였다. 도구검증 단계에서는 탐색적 요인분석 202개, 확인적 요인분석 203개의 다른 표본으로 요인분석을 진행하여 교차 타당도를 확보하였다. 31문항으로 구성된 9요인 모형의 적합성을 확인하였으며, 2차 확인적 요인분석 결과 9요인 1차 모형보다 전반적인 적합도가 근소하게 낮으나 2요인의 위계적 2차 모형으로도 간명하게 설명될 수 있음을 확인하였다. 모든 측정 문항의 수렴타당도를 확보하였으며, 모든 요인 간 적어도 하나의 판별타당도 검증 방법의 기준을 충족하였으므로 판별타당도를 갖추었다고 보았다. 그러나 일부 요인들이 판별타당도 검증 방법에 따라 다른 결과로 해석되어 이상적인 수준이라고 볼수는 없어, 구성 문항들의 문장 표현과 의미의 재검토를 통하여 도구의 정교화가 이루어져야 하겠다.

본 연구에서는 밀접한 관련성을 갖는 OSS [24]에 속하는 간호사가 침묵하는 내용 도구, 간호사가 침묵하는 이유 도구와 본 연구에서 개발된 도구가 각 정적 상관관계가 있음을 검증하여 동시타당도를 확보하였다. OSS는 터키어로 개발되어[26] Eriguc 등[24]이 간호사를 대상으로 타당도를 검증하고 영어로 발표한 도구들의 총칭으로, 본 연구에서는 문헌에 영문으로 게재된 도구를 번역-역번역 과정을 거쳐 예비조사를 통해 국내에서의 적용 가능성과 문항 이해도를 확인한 후 사용하였으나 도구의 현지어에 담긴 미묘한 언어상의 차이나 의미 변형, 번역 오류의 가능성이 존재한다는 한계점이 있다. 따라서 기준타당도를 재검증하는 후속연구가 요구된다.

개발된 측정도구의 전체 Chronbach’ α값은 .92이었으며, 모든 요인에서 .70 이상으로 나타나 내적일관성 신뢰도를 갖춘 도구임이 검증되었다[48]. 그러나 검사-재검사 신뢰도 검증은 수행하지 않아 도구 안정성의 검증이 추가로 필요할 것이다.

HNSBS의 측정 결과로는 병원 간호사의 침묵 행위의 전반적 정도에 더하여 이들이 어떤 상황을 많이 침묵하는지, 어떤 동기로 침묵하는지 알 수 있으나, 그 동기로 얼마나 침묵하는지는 해석할 수 없다. 본 연구에서 연구자의 의도는, 병원 간호사의 침묵 행위가 단순히 말이 없는 것과는 변별되는 의식적 행동으로 정의됨에 따라 말을 하는지 혹은 하지 않는지의 이분법적 선택이기보다 스펙트럼이라는 관점에서[49] 침묵을 행동하는 과정에 존재하는 동인의 정도도 침묵 행위의 정도를 나타낸다고 보는 것이었다. 침묵 행위가 관찰자에게는 말이 없는 것으로만 보이나, 의식적으로 작용하고 있는 의사소통 행위이므로[11] 병원 간호사가 침묵하면서 동기를 가진 것이 침묵 행위에 포함된다고 보았다. 다만, 침묵하는 동기를 가진 것이 반드시 침묵한 것을 뜻하지는 않으므로 동기 영역의 문항들은 Choi와 Park [5], Brinsfield [7]의 방식처럼 침묵했다는 전제에서 왜 침묵하였는지 동기의 정도를 응답하도록 질문지와 문항을 구성하였다. 그러나 이러한 방식은 실제로 침묵한 행동에 대하여 응답한 것인지 명확히 알 수 없어 그 동기로 침묵을 얼마나 한 지는 보여주기 어렵다[5]. 따라서, 향후 연구에서는 더욱 분명한 해석을 위해 동기를 가진 행동을 측정하면서 그 동기로 얼마나 침묵했는지 확인할 수 있는 표현으로 수정하기를 제안해볼 수 있다. 가령, ‘상대방의 기분을 상하게 하고 싶지 않기 때문이다.’를 ‘상대방의 기분을 상하게 하고 싶지 않아서 말을 하지 않을 때가 있다.’로 수정하여 각 문항에 침묵 행위를 한다는 내용을 포함시키는 방법이다.

본 연구는 편의표집된 종합병원급 이상에서 근무하는 간호사만을 대상으로 하였으므로 연구결과를 일반화하여 병원 간호사 전체로 확대하여 해석하기에는 무리가 있다. 오프라인으로 모집한 자료수집 기관은 편의표집한 전라북도 소재의 3개 병원으로 제한되었다. 온라인으로 대상자 모집을 병행하여 지역이나 병원에 상관없이 연구에 참여할 수 있도록 하였으나, 온라인 설문조사 또한 표본의 대표성에 제한점이 있다. 또한, 결측 자료를 다루는 데 있어 불확실성을 가진 자료에 대한 정확한 추정치를 얻기 위해서는 다중대체[50]가 보다 권고되나, 본 연구에서는 단일대체인 평균대체법으로 결측치를 처리하였다. 그러나 결측치가 각 1개인 14개 자료만을 결측치 처리하고 분석에 포함하여, 결측 처리 자료가 전체 자료의 5% 미만으로 크지 않아 결과에 의미 있는 차이가 없을 것으로 판단된다.

본 연구에서 개발된 병원 간호사의 침묵 행위 측정도구는 타당도와 신뢰도를 검증한 도구로, 국내 임상 현실을 반영하고 2, 3차 의료기관의 다양한 부서에서 근무하는 간호사들을 대상으로 적용되었으므로 활용 가능성이 클 것으로 기대한다.

결론

본 연구에서 개발된 9개 요인 31문항의 HNSBS는 혼종모형을 이용한 문헌고찰과 심층면담을 바탕으로 예비문항이 도출된 것으로, 내용타당도, 구성타당도, 동시타당도와 신뢰도가 검증되었다. 이 도구는 간호사가 병원에서 어떠한 상황에 어떠한 동기로 침묵하는지, 개인 수준에서 다양한 방향으로 행하는 침묵을 포괄하여 보여줄 수 있는 도구라는 점에서 기존 도구와 차별화되며, 국내 병원 맥락과 간호 직무의 속성이 반영되어 실무에서 활용이 유용하다. 그러나 다양한 업무 환경에 근무하는 간호사들에게 본 도구를 적용하여 결과를 확인하는 후속 연구를 제언한다.

본 연구는 병원조직에서의 간호사의 직무 특성이 고려된 침묵 행위의 이론적 검토가 비교적 풍부하지 않은 실정에서 혼종모형으로 이의 개념적 속성을 규명하여 병원 간호사의 침묵 행위에 대한 이론적 논의를 발전시키는 데 이바지하였다는 의의가 있다. 실무에서 본 도구를 활용하여 병원 간호사의 침묵 행위의 양상을 더욱 구체적으로 파악하고 간호사들이 좀 더 자유롭고 적절하게 목소리를 낼 수 있도록 방안을 마련함으로써 이들의 직무만족과 재직의도를 강화해 유능한 인적자원을 보유하고 환자안전 증진과 간호의 질 향상에도 도움이 될 것으로 기대한다. 또한 본 연구의 결과는 향후 병원 간호사의 침묵 행위를 측정하는 안정적인 도구를 확보하기 위한 기초 자료가 되어 관련 연구의 활성화에 기여할 것이다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

FUNDING:This study was supported by the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing Lambda Alpha at-Large Chapter fund in 2019.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Chung S & Hwang J.

Data curation or/and Analysis: Chung S & Hwang J.

Funding acquisition: None.

Investigation: Chung S.

Project administration or/and Supervision: Hwang J.

Resources or/and Software: Chung S.

Validation: Chung S & Hwang J.

Visualization: None.

Writing original draft or/and Review & Editing: Chung S & Hwang J.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

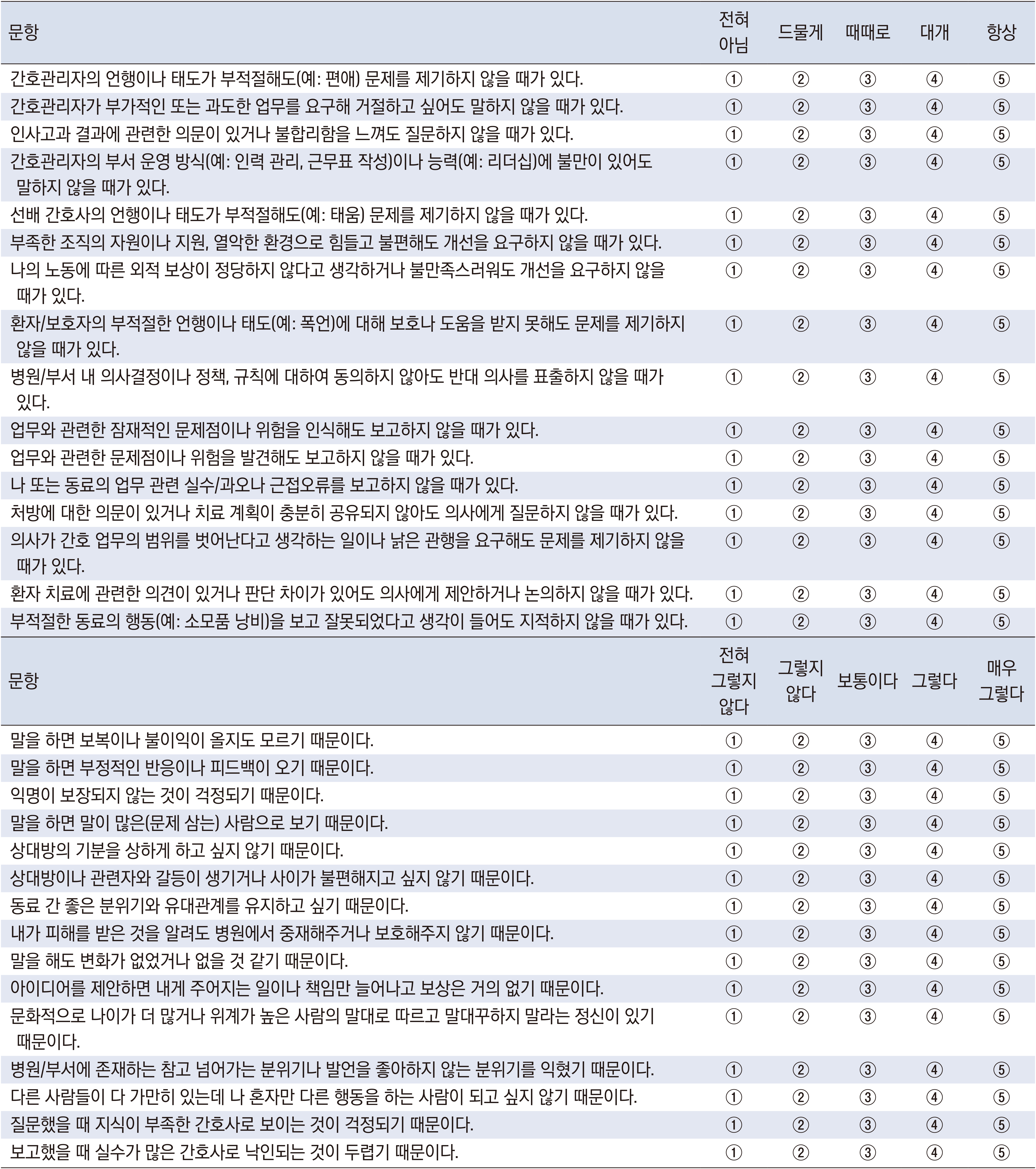

Appendix 1

병원 간호사의 침묵 행위 측정도구(한국어판)

References

-

Abd El-Fattah Mohamed Aly N, El-Shanawany SM, Ghanem M. Workplace silence behavior and its consequences on nurses: A new Egyptian validation scale of nursing motives. Clinical Ethics 2022;17(1):71–82. [doi: 10.1177/1477750921994284]

-

-

Yi K, You M. Nurses’ organizational silence in hospitals: A grounded theoretical approach. Korean Journal of Occupational Health Nursing 2022;31(2):66–76. [doi: 10.5807/kjohn.2022.31.2.66]

-

-

Kang K, Kim JH. Factors related to the organizational silence of Korean nurses: A systematic review and meta-analysis. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education 2023;29(3):302–318. [doi: 10.5977/jkasne.2023.29.3.302]

-

-

Choi MO, Park DG. The development and validation of the silence motivation scale. Korean Journal of Culture and Social Issues 2017;23(2):239–270. [doi: 10.20406/kjcs.2017.05.23.2.239]

-

-

Go D, Kang J. Conceptualization and development of measurement tools for the silence phenomenon in Korean administrative culture: Focus on adaptive silence. Korean Public Administration Review 2017;51(4):29–55.

-

-

Brinsfield CT. In: Employee silence: Investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors [dissertation]. Columbus (OH): The Ohio State University; 2009. pp. 1-381.

-

-

Brinsfield CT. Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measures. Journal of Organizational Behavior 2013;34(5):671–697. [doi: 10.1002/job.1829]

-

-

Knoll M, van Dick R. Do I hear the whistle…? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. Journal of Business Ethics 2013;113(2):349–362. [doi: 10.1007/s10551-012-1308-4]

-

-

Pinder CC, Harlos KP. Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management 2001;20:331–369. [doi: 10.1016/S0742-7301(01)20007-3]

-

-

Van Dyne L, Ang S, Botero IC. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies 2003;40(6):1359–1392. [doi: 10.1111/1467-6486.00384]

-

-

Polat Ş, Kutlu L, Ay F, Erkan HA, Doğrusöz LA. The relationship between work-family conflict, organizational silence and social support in nurses at a university hospita]. Journal of Psychiatric Nursing 2018;9(3):195–204. [doi: 10.14744/phd.2018.38278]

-

-

Han S. Effect of nursing organizational culture, organizational silence, and organizational commitment on the intention of retention among nurses: Applying the PROCESS Macro model 6. Korean Journal of Occupational Health Nursing 2022;31(1):31–41. [doi: 10.5807/kjohn.2022.31.1.31]

-

-

Woo CH, Lee MJ. The effect of hospital organizational culture, organizational silence and job embeddedness on turnover intention of general hospital nurses. Journal of Digital Convergence 2018;16(3):385–394. [doi: 10.14400/JDC.2018.16.3.385]

-

-

Lee MA, Kim BJ. Effects of organizational silence and organizational justice on bullying among hospital nurses at work. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2023;29(1):1–11. [doi: 10.11111/jkana.2023.29.1.1]

-

-

Han J. A structure model of clinical nurses’ silence on patient safety. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing 2018;25(1):68–77. [doi: 10.7739/jkafn.2018.25.1.68]

-

-

Doo EY, Kim M. Effects of hospital nurses’ internalized dominant values, organizational silence, horizontal violence, and organizational communication on patient safety. Research in Nursing & Health 2020;43(5):499–510. [doi: 10.1002/nur.22067]

-

-

Parlar Kılıç S, Öndaş Aybar D, Sevinç S. Effect of organizational silence on the job satisfaction and performance levels of nurses. Perspectives in Psychiatric Care 2021;57(4):1888–1896. [doi: 10.1111/ppc.12763]

-

-

Morrison EW, Milliken FJ. Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review 2000;25(4):706–725. [doi: 10.2307/259200]

-

-

Tangirala S, Ramanujam R. Employee silence on critical work issues: The cross level effects of procedural justice climate. Personnel Psychology 2008;61(1):37–68. [doi: 10.1111/j.1744-6570.2008.00105.x]

-

-

Alparslan AM, Can A, Erdem R. Reasons for employee silence behavior: Developing and validating a scale for nurses. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2015;18(2):183–204.

-

-

Eriguc G, Ozer O, Turac IS, Songur C. Organizational silence among nurses: A study of structural equation modeling. International Journal of Business, Humanities and Technology 2014;4(1):150–162.

-

-

Yalçın B, Baykal Ü. Development and psychometric testing of the Organizational Silence Behavior Scale for healthcare professionals. Nursing & Health Sciences 2019;21(4):454–460. [doi: 10.1111/nhs.12619]

-

-

Çakıcı A. [A research on issues, causes and perceptional results of silence at organizations]. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences 2008;17(1):117–134. [doi: 10.14370/jewnr.2020.26.1.71]

-

-

Kim MR, Park JS. The effect of head nurses’ authentic leadership perceived by nurses to nurses’ organizational politics perception and organizational silence. Journal of East-West Nursing Research 2020;26(1):71–79.

-

-

Kim HJ, Jo YG, Lee JW. The effects of trust in supervisor, work intensity and organizational cynicism on organizational silence in clinical nurses. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2018;19(12):627–635. [doi: 10.5762/KAIS.2018.19.12.627]

-

-

Cheong JO. Mediating effects of organizational silence between workplace bullying and organizational performance among nurses. Journal of Digital Convergence 2020;18(1):169–175. [doi: 10.14400/JDC.2020.18.1.169]

-

-

DeVellis RF. In: Scale development: Theory and applications. 3rd ed. Sage; 2012. pp. 1-205.

-

-

Schwartz-Barcott D, Kim HS. An expansion and elaboration of the hybrid model of concept development. In: Rodgers BL, Knafl KA, editors. Concept Development in Nursing: Foundations, Technqiues, and Applications. 2nd ed. Saunders; 2000. pp. 129-159.

-

-

Moore L, McAuliffe E. Is inadequate response to whistleblowing perpetuating a culture of silence in hospitals? Clinical Governance: An International Journal 2010;15(3):166–178. [doi: 10.1108/14777271011063805]

-

-

Hinkin TR. A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods 1998;1(1):104–121. [doi: 10.1177/109442819800100106]

-

-

Tak JK. In: Psychological testing: An understanding of development and evaluation method. 2nd ed. Hakjisa Publisher; 2007. pp. 1-415.

-

-

Woo JP. In: Understanding of structural equation modeling and its concepts. Hannarae Publisher; 2012. pp. 1-567.

-

-

West SG, Finch JF, Curran PJ. Structural equation models with nonnormal variables: Problems and remedies. In: Hoyle RH, editor. Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications. Sage Publications; 1995. pp. 56-75.

-

-

Gao S, Mokhtarian PL, Johnston RA. Nonnormality of data in structural equation models. Transportation Research Record 2008;2082(1):116–124. [doi: 10.3141/2082-14]

-

-

Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 1981;18(1):39–50. [doi: 10.1177/002224378101800104]

-

-

Chung S. In: Development of the hospital nurses’ silence behavior scale [dissertation]. Seoul: Kyung Hee University; 2021. pp. 1-122.

-

-

Ji H, Lee SE. The influence of speaking up climate, psychological safety, organizational learning culture, and supervisor support for patient safety on clinical nurses’ silence behavior. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing 2022;29(3):388–397. [doi: 10.7739/jkafn.2022.29.3.388]

-

-

Taber KS. The use of Cronbach’s alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in Science Education 2018;48(6):1273–1296. [doi: 10.1007/s11165-016-9602-2]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite