Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 49(4); 2019 > Article

- Original Article Motherhood Ideology and Parenting Stress according to Parenting Behavior Patterns of Married Immigrant Women with Young Children

- So-Hyun Moon1, Miok Kim2,, Hyeun Na3

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2019;49(4):449-460.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.2019.49.4.449

Published online: January 15, 2019

2Department of Nursing, College of Nursing, Dankook University, Cheonan

3Department of Pediatrics, Mokpo Miz-I Hospital, Mokpo,

-

Corresponding author:

Miok Kim,

Email: aprilsea@dankook.ac.kr

Abstract

This study aims to provide base data for designing education and counseling programs for child-raising by identifying the types, characteristics and predictors of parenting behaviors of married immigrant women.

We used a self-report questionnaire to survey 126 immigrant mothers of young children, who agreed to participate, and who could speak Korean, Vietnamese, Chinese, Filipino, or English, at two children's hospitals and two multicultural support centers. Statistical analysis was conducted using descriptive analysis, K-means clustering, χ 2 test, Fisher's exact test, one-way ANOVA, Schéffe's test, and multinominal logistic regression.

We identified three clusters of parenting behaviors: ‘affectionate acceptance group’ (38.9%), ‘active engaging group’ (26.2%), and ‘passive parenting group’ (34.9%). Passive parenting and affectionate acceptance groups were distinguished by the conversation time between couples (

Since immigrant women's parenting type depends on their ideology of motherhood, parenting stress, and spousal relationships in terms of communication and support to help their child-raising and socio-cultural adaptation, it is necessary to provide them with systematic education and support, as well as interventions across personal, family, and community levels.

Published online Aug 29, 2019.

https://doi.org/10.4040/jkan.2019.49.4.449

Abstract

Purpose

This study aims to provide base data for designing education and counseling programs for child-raising by identifying the types, characteristics and predictors of parenting behaviors of married immigrant women.

Methods

We used a self-report questionnaire to survey 126 immigrant mothers of young children, who agreed to participate, and who could speak Korean, Vietnamese, Chinese, Filipino, or English, at two children's hospitals and two multicultural support centers. Statistical analysis was conducted using descriptive analysis, K-means clustering, χ2 test, Fisher's exact test, one-way ANOVA, Schéffe's test, and multinominal logistic regression.

Results

We identified three clusters of parenting behaviors: ‘affectionate acceptance group’ (38.9%), ‘active engaging group’ (26.2%), and ‘passive parenting group’ (34.9%). Passive parenting and affectionate acceptance groups were distinguished by the conversation time between couples (p=.028, OR=5.52), ideology of motherhood (p=.032, OR=4.33), and parenting stress between parent and child (p=.049, OR=0.22). Passive parenting was distinguished from active engaging group by support from spouses for participating in multicultural support centers or relevant programs (p=.011, OR=2.37), and ideology of motherhood (p=.001, OR=16.65). Ideology of motherhood was also the distinguishing factor between affectionate acceptance and active engaging groups (p=.041, OR=3.85).

Conclusion

Since immigrant women's parenting type depends on their ideology of motherhood, parenting stress, and spousal relationships in terms of communication and support to help their child-raising and socio-cultural adaptation, it is necessary to provide them with systematic education and support, as well as interventions across personal, family, and community levels.

서 론

1. 연구의 필요성

2016년 11월 기준 국내 결혼이민자는 159,501명으로 전년대비 10.1% 증가하였으며, 전체 이민자 중 여성이 82.0%를 차지하고 있다[1]. 결혼이주여성은 새로운 문화에 대한 배경지식이 거의 없는 상태에서 대부분 결혼 후 1년 이내에 출산을 하고 있어[2], 이들이 올바른 양육행위를 가지고 성공적인 자녀양육과정을 경험할 수 있도록 관심을 가질 필요가 있다.

자녀양육의 목표는 어느 사회에서나 공통적이지만, 목표를 달성하기 위한 방법은 문화 집단마다 차이가 있고 동일한 양육행위도 개인이 속한 문화에 따라 자녀에게 서로 다른 의미로 지각될 수 있으며, 자녀의 발달에 있어서도 다른 기능을 할 수 있다[3]. 또한 부모 자신이 성장해 오면서 가졌던 과거의 경험에 따라 자녀 양육에 대한 가치관의 차이를 보이고, 사회의 문화적 배경이나 그 가정이 속해 있는 계층 및 개개인의 성향에 따라 양육 행위는 달라질 수 있다[3].

유아기는 자기 통제나 조절이 가능하게 되고 사회적으로 경험이 확대되며 기초적인 사회화가 이루어지므로 주 양육자와의 상호작용을 중심으로 형성되는 양육행위는 유아기 자녀의 신체 언어 인지 사회 정서 등 전반적인 발달 과정에 많은 영향을 미치게 된다. 또한 이후 성장발달에 중요하고 아동 스스로 자기 신체를 통제할 수 있게 되어 자신이 원하는 활동에 대한 욕구를 충족시키기 위한 자율감이 발달하는 시기로 돌봄 제공자의 양육행위에 민감한 영향을 받는 시기이기도 하다[4]. 따라서 주 양육자인 어머니는 영유아 시기의 발달적 특성에 근거한 적절한 목표와 기대를 세워야 할 뿐만 아니라 이에 따라 양육행위를 수행하여야 한다[5].

유아의 건강한 발달을 위한 부모의 양육행동의 중요성이 강조되면서 부모의 신념, 정서, 스트레스와 같은 개인의 내적 변인들이 주목을 받고 있다. Hattery [6]는 모성에 관한 어머니의 의식과 행동 결정이 사회적 신념체계 즉 이데올로기에 의한 것이라고 제안하고 있는데, 어머니가 자녀양육의 일차적 책임을 가져야 하고, 자녀가 어린 시기에 집 안에서 자녀를 돌보는 것이 바람직하며, 자신의 요구보다 자녀의 욕구를 우위에 두어야 한다는 신념 즉, 어머니됨에 대해 사회에서 규범으로 공유되는 신념을 모성이데올로기로 정의하고 있다[7]. 모성이데올로기를 형성하는 데에 중추적인 역할을 한 발달심리학에서는 유아기의 중요성이 부각됨에 따라 상대적으로 유아를 양육하는 어머니 역할을 이상화하여 강조하고 있다[8]. 여성들은 이러한 모성이데올로기로 하여금 자신의 내면과 행동을 제도화된 규범에 맞추어 이상적인 어머니 역할 수행에 대한 강박감을 경험하면서 양육행동에 대한 부담감이 커지고[9], 현실과 이상의 괴리로 인한 스트레스와 죄책감과 같은 양육에 대한 어려움을 경험할 수 있다[10]. 특히 결혼이주여성은 양육에 대한 지식이 부족하고 언어가 능숙하지 않아 정보를 얻는데 한계가 있으며, 바람직한 양육환경을 형성하기가 어렵고, 한국의 사회, 경제, 문화와 관련된 지식과 자녀 교육에 대한 자신감이 부족하고 자녀가 차별을 겪게 될까봐 학부모 참여 활동에도 소극적이거나 회피하는 행동을 하며 자녀양육에 대한 불안감을 느끼게 된다[11].

또한 결혼이주여성은 양육의 주체로서 양육과 교육에 적절하게 도움을 주지 못한다는 생각으로 자존감과 부모역할에 대한 자신감이 저하되고 양육스트레스가 가중되어 결혼이주여성 본인의 우리사회 적응과 관련된 문제 등 양육과 관련된 스트레스를 호소하고 있다[12]. 양육스트레스가 높은 부모는 자녀에 대한 온화함이 부족하고 처벌적 양육태도를 보이며, 양육행동이 비일관적이고 자녀와 상호작용을 활발히 하지 못한다[13]. 어머니의 양육스트레스는 부모-자녀 관계를 해칠 뿐 아니라 부정적인 양육행동을 보이게 하고 더 나아가 아동학대로 이어질 수 있으며[14], 자녀의 정서적·심리적 문제, 언어 발달, 학교 적응 및 자녀의 성장 발달에도 부정적 영향을 미치고 있다[15]. 이러한 자녀양육에 대한 어려움의 원인이 여성 스스로의 모성 역할 준비뿐만 아니라 모성이데올로기의 영향에 있을 수 있다는 인식을 가짐으로써[9], 결혼이주여성의 양육 어려움을 극복할 수 있도록 돕는 전략을 구축할 수 있을 것이다.

결혼이주여성은 우리사회에서 한 구성원으로서 그리고 한 가정의 어머니로서 자리 잡아야 할 과제를 안고 있으며, 가정 내에서 어머니로서의 역할은 그들의 가족 내 지위 향상과 가족 유지에 많은 영향을 끼칠 것이며 자녀를 양육하는데 있어서 매우 중요한 문제이다[16]. 우리사회 다문화가정의 사회적, 제도적 지원의 필요성에도 불구하고 현재까지 보고된 결혼이주여성의 양육관련 연구는 양육의 어려움이나 스트레스 정도 파악에 집중되어 있어 실제 이주여성의 자녀양육 방식에 대한 통합적 접근은 이루어지지 않고 있으며, 1개월 이상 13세 이하의 자녀를 양육하고 있는 국제결혼이주여성의 양육행위와 양육효능감의 상관관계를 규명하는 연구에 그치고 있다[17]. 따라서 본 연구는 어머니가 결정적이고 중요한 영향을 주는 시기인 유아기 자녀를 둔 결혼이주여성을 대상으로 양육행위 유형을 파악하고, 양육행위 유형에 나타난 군집별 특성과 예측요인을 규명하여 양육행위를 돕는 교육 및 상담 프로그램을 개발하는데 기초자료를 제공하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 유아기 자녀를 둔 결혼이주여성의 양육행위 유형을 파악하고, 양육행위 유형별 모성이데올로기, 양육 스트레스 정도 및 예측요인을 확인하는 것으로, 구체적인 구체적 목적은 다음과 같다.

1) 대상자의 양육행위 유형을 파악한다.

2) 대상자의 양육행위 유형에 따른 일반적 특성 및 제 변수 차이를 검증한다.

3) 대상자의 양육행위 유형별 특성과 예측요인을 파악한다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 유아기 자녀를 둔 결혼이주여성의 양육행위 유형을 파악하고, 양육행위 유형별 특성과 예측요인을 파악하기 위한 서술적 조사 연구이다.

2. 연구 대상

대상자는 J도에 소재한 M, H 아동전문병원이나 다문화 지원센터에서 편의 표집하였다. 구체적인 대상자 선정기준은 유아기 자녀를 둔 결혼이주여성으로 한국어로 의사소통이 가능하고 베트남어나 중국어, 필리핀어, 영어 중에 한 가지 언어를 알고 이해하며, 본 연구의 목적을 이해하여 자발적으로 연구참여에 동의한 여성이다. 군집분석은 다변량 분석기법 중 하나로 다변량 분석에는 추정될 모수의 최소 5배의 표본이 필요하다는 근거[18]에 따라 본 연구에서 사용된 측정변수 20개의 5배 이상인 100명 이상을 최소 표본수로 결정하였다. 적정 대상자 수는 G-power 3.1.6 프로그램을 이용하였는데, 회귀분석할 때 가장 낮은 교차비(odds ratio) 값 2, 검정력(1−β) 0.8/유의수준(α) 0.05로 산출하였을 때 113명이었다. 탈락률을 고려하여 140명에게 설문지를 배부하였으나 응답내용이 불충분한 14명을 제외하여 최종 대상자는 126명이었다.

3. 연구 도구

대상자의 일반적 특성으로 부모의 연령과 학력, 어머니의 입국 전 국적과 한국거주기간, 직업유무, 월 평균수입, 배우자와의 관계에 대한 만족도, 배우자와의 하루 평균 대화 시간, 한국생활 관련 배우자의 지지정도(다문화지원센터 등 센터 운영 프로그램 참여, 동네 주민 등 한국인들과의 교류, 모국인 친구나 이주자 모임에 참여), 한국문화 동화를 묻는 다문화 지향성, 자녀의 기질과 건강상태 및 연령을 조사하였다.

1) 양육행위

양육행위는 Park과 Kang [3]이 개발한 26문항의 5점 척도로 조사하였다. 이 도구는 애정적 요인(10문항), 방임적 요인(7문항), 교육적 요인(5문항), 충동적 요인(4문항)으로 구성되었다. 각 문항에 대하여 전혀 그렇지 않다(1점) 부터 항상 그렇다(5점)까지로 응답하도록 하였으며, 점수가 높을수록 양육행위의 경향이 높은 것을 의미한다. 도구의 신뢰도 Cronbach's α값은 개발당시 애정적 요인 .87, 방임적 요인 .84, 교육적 요인 .80, 충동적 요인 .82이었고, 본 연구에서는 애정적 요인 .80 방임적 요인 .80, 교육적 요인 .70, 충동적 요인 .69였다.

2) 모성이데올로기

모성이데올로기(motherhood ideology)는 Hattery [6]가 제시하고 Kim과 Lee [7]가 번안 수정, 보완한 도구로 측정하였다. 이 도구는 10문항으로 구성되어 있으며, 각 문항에 대하여 전혀 동의하지 않음(1점), 전적으로 동의함(5점)으로 응답하도록 하여 점수가 높을수록 강한 모성이데올로기(intensive motherhood ideology)를 수용하는 것을 의미한다. 즉 점수가 높을수록 여성과 남성이 자녀양육에 있어 차이가 존재한다는 믿음이 강하며, 여성이 가정에서 자녀와 함께 머물 때 그들의 역할 행동기대를 충족한다고 여기는 사회적 담론을 개인이 수용하는 정도가 높음을 의미한다. 모성이데올로기에 대한 역 개념 문항은 역산처리하여 합산하였으며, 도구의 신뢰도 Cronbach's α값은 개발 당시 .66이었고, 본 연구에서는 .74였다.

3) 양육스트레스

양육스트레스는 Abidin [19]이 개발한 Parenting Stress Index (PSI)를 Kim [20]이 수정 보완한 것을 사용하여 측정하였다. 본 도구는 부모의 자가보고식 설문지로 개발당시에 총 101문항이었으나 1990년 총 36문항의 단축형이 개발되어 PSI/LF (long form)와 PSI/SF (short form)으로 구별되어 사용하고 있다. 부모가 자녀양육에서 경험하는 스트레스를 그 근원에 따라 부모영역, 부모-자녀관계 영역, 아동 영역 등 3가지 하위 영역으로 분류하였다. 부모영역은 부모의 스트레스 측면으로 부모가 아이를 양육하면서 느끼는 여가 부족, 역할 가중, 남편과의 문제, 사회생활의 변화 등 역기능적인 부모 자신의 적응상의 문제를 측정하는 것이다. 부모-자녀관계 영역은 부모-자녀의 역기능적 상호작용으로 자녀가 부모의 기대하는 것에 미치지 못하여 실망하거나 거부당하고 있다는 느낌을 받아 자녀와의 상호작용이 부모의 생활에 부정적인 요소로 인지되는 정도를 측정한다. 그리고 아동영역은 부모가 인지하는 아동의 까다로운 기질적인 측면을 측정하는 것으로 부모가 다루기 힘든 행동상의 문제를 아동이 어느 정도 지녔는가를 측정한다. 각 문항에 대하여 전혀 그렇지 않다(1점), 매우 그렇다(5점)로 응답하도록 하여 점수가 높을수록 자녀양육으로 인한 부모의 스트레스가 높은 것을 의미한다. 개발당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α값은 .85였고, 본 연구에서는 .84로서 부모 영역 .74, 부모-자녀관계 영역 .76, 아동 영역 .79였다.

4. 자료수집 방법

본 연구의 내용과 방법에 대하여 연구자가 소속된 C대학교 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board)의 승인을 받았다(2-1041055-AB-N-01-2017-0037). 자료는 자가 보고식 설문지를 사용하여 2017년 8월 16일부터 10월 30일까지 J도에 소재한 2곳의 아동전문병원과 2곳의 다문화 지원센터에서 수집하였다. 연구를 위해 선정된 2곳의 아동전문병원의 간호부서장과 다문화 지원센터장의 협조 승인을 받은 후, 병동과 외래 간호사를 대상으로 연구목적과 설문지에 대한 교육을 2회 실시하였다. 교육받은 병동과 외래 간호사가 대상자 선정기준에 맞는 여성에게 연구의 목적과 방법, 연구 도중 원하지 않으면 언제라도 어떠한 불이익을 받지 않고 중단할 수 있음을 설명하여 참여 동의서를 받았으며, 설문조사를 실시한 후 소정의 선물을 제공하였다. 설문지 내용의 이해를 높이고자 설문지를 필리핀어, 베트남어, 중국어, 영어로 전문업체를 통해 번역하였고, 다문화 지원센터에 근무하는 직원 중 각 나라별로 한국에 10년 이상 거주하고, 한국어에 능통하며 대졸 학력을 가진 원어민 2명에게 역번역을 의뢰하였다. 번역된 설문지는 결혼이주여성이 충분히 이해하고 설문이 가능한가에 대한 적합성을 검증하고자 각 언어별로 3~4명의 결혼이주여성에게 예비조사를 시행한 후 최종 사용하였다. 설문지 작성 소요시간은 대략 30~35분이었다.

5. 자료 분석 방법

수집된 자료의 분석은 SPSS/WIN ver. 23.0을 이용하여 통계처리 하였다. 대상자의 일반적 특성과 제 변수는 평균, 표준편차 등의 기술통계(descriptive analysis)를 이용하였으며, 양육행위 유형은 군 간의 거리와 중앙값의 차이를 최소화하는 K-means 비계층적 분류법을 이용하여 군집분석(Cluster analysis)하였다. 양육행위 유형별 제 변수의 차이는 χ2-test와 Fisher's exact test, one-way ANOVA 및 Schéffe test로 알아보았으며, 양육행위 유형별 예측요인은 다중 로지스틱 회귀분석으로 파악하였다.

연구 결과

1. 대상자의 일반적 특성과 양육행위, 모성이데올로기 및 양육스트레스 정도

대상자의 평균 연령은 28.62±3.87세, 배우자의 평균연령은 43.87±5.34세였으며, 국적은 베트남이 91명(72.2%)으로 가장 많았다. 거주기간은 6년 이상이 42명(33.3%), 3년~5년 미만이 35명(27.8%), 1년~3년 미만 24명(19.0%)순이었고, 학력은 중졸 49명(38.9%), 고졸 46명(36.5%), 대졸 이상 23명(18.3%)순이었다. 배우자의 학력은 고졸 67명(53.2%), 대졸 이상 37명(29.4%)이었다. 대상자의 직업이 없는 경우가 89명(70.6%)이었으며, 평균 수입은 200만원 이상이 54명(42.9%)으로 가장 많았고, 모름이 33명(26.2%), 150만원 이상~200만원 미만이 23명(18.2%)이었다. 배우자의 관계에 만족하는 경우가 73명(58.0%) 보통이 42명(33.3%), 불만족이 11명(8.7%)으로 나타났으며, 배우자와 평균 대화시간은 2시간 이상이 39명(31.0%), 30분~1시간 미만이 35명(27.8%), 1~2시간 미만이 26명(20.6%), 30분 미만이 26명(20.6%)순이었다. 배우자가 다문화 지원센터 등 프로그램 참여를 격려하는 정도는 5점 만점에 3.99±1.10점, 동네 주민 등 한국인들과 교류를 격려하는 정도 4.13±0.94점, 모국인 친구나 이주자 모임에 참여를 지지하는 정도 3.98±1.11점이었다. 다문화 지향성은 동의하지 않음이 84명(66.7%), 동의함이 42명(33.3%)이었다. 자녀의 기질은 보통 73명(57.9%), 순함 48명(38.1%), 까다로움 5명(4.0%)이었고, 아동의 건강상태는 보통 57명(45.2%), 좋음 61명(48.4%)이었으며, 아동 연령은 만 3세 56명(44.4%), 만 2세 46명(36.5%), 만 1세 24명(19.1%)으로 나타났다.

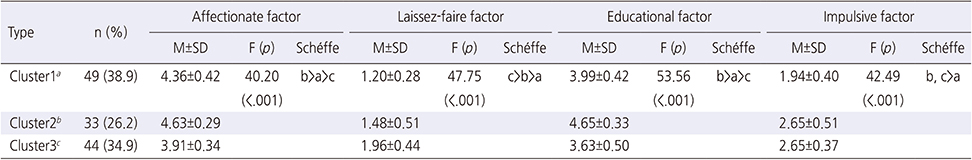

대상자의 양육행위 정도는 평점평균 3.20±0.27점이었고, 애정요인 평점평균 4.27±0.46점, 방임요인 1.54±0.52점, 교육요인 4.04±0.58점, 충동요인 2.38±0.55점이었고, 모성이데올로기 정도는 평점평균 3.34±0.42점이었다. 양육스트레스 정도는 평점평균 2.08±0.45점, 부모 영역 평점평균 2.36±0.59점, 부모-자녀영역 1.63±0.48점, 아동 영역 2.26±0.68점이었다(Table 1).

Table 1

General Characteristics and Variables of the Participants (N=126)

2. 양육행위 유형

양육행위 유형별 군집은 지나치게 적은 사례수가 나타나지 않는 군집이 적절하다는 점을 감안하여[19] 3개 군집이 가장 적합하다고 판단하였으며, K-평균 군집분석을 실시하였다. 각 군집의 특성을 양육행위의 애정, 방임, 교육, 충동 영역 순으로 살펴보면, 군집 I은 4.36점, 1.20점, 3.99점, 1.94점, 군집 II는 4.63점, 1.48점, 4.65점, 2.65점, 군집 III은 3.91점, 1.96점, 3.63점, 2.65점으로 나타났다.

양육행위 하위영역 정도에 대한 군집별 분석에서 군집 I과 군집 II는 군집 III보다 애정적, 교육적 양육행위가 높은 것이 공통적이었으나 평균평점을 중심으로 비교하였을 때 군집 I은 애정적 양육행위를 많이 사용하고 교육적, 방임적과 충동적 양육행위 정도는 낮아 ‘애정 수용형’으로 해석하였다. 군집 II는 군집 I과 달리 긍정적 양육태도인 애정적, 교육적 양육행위가가 높고, 상대적으로 방임적 양육행위는 평균보다 낮은 반면, 충동적 양육행위가 높아서 ‘적극적 관여형’으로 해석하였다. 군집 III은 다른 군집들과는 달리 애정적, 교육적 양육행위의 정도가 낮고, 부정적 양육태도인 방임적, 충동적 양육행위가 높은 것으로 나타나 ‘소극적 방임형’으로 명명하였다.

군집유형에 따른 하위영역별 양육행위는 모두 유의한 차이가 있었으며, 각 군집별 대상자수는 애정 수용형 49명(38.9%), 적극적 관여형 33명(26.2%), 소극적 방임형 44명(34.9%)이었다(Table 2).

Table 2

Means and Standard Deviation of Three Parenting Behavior Types (N=126)

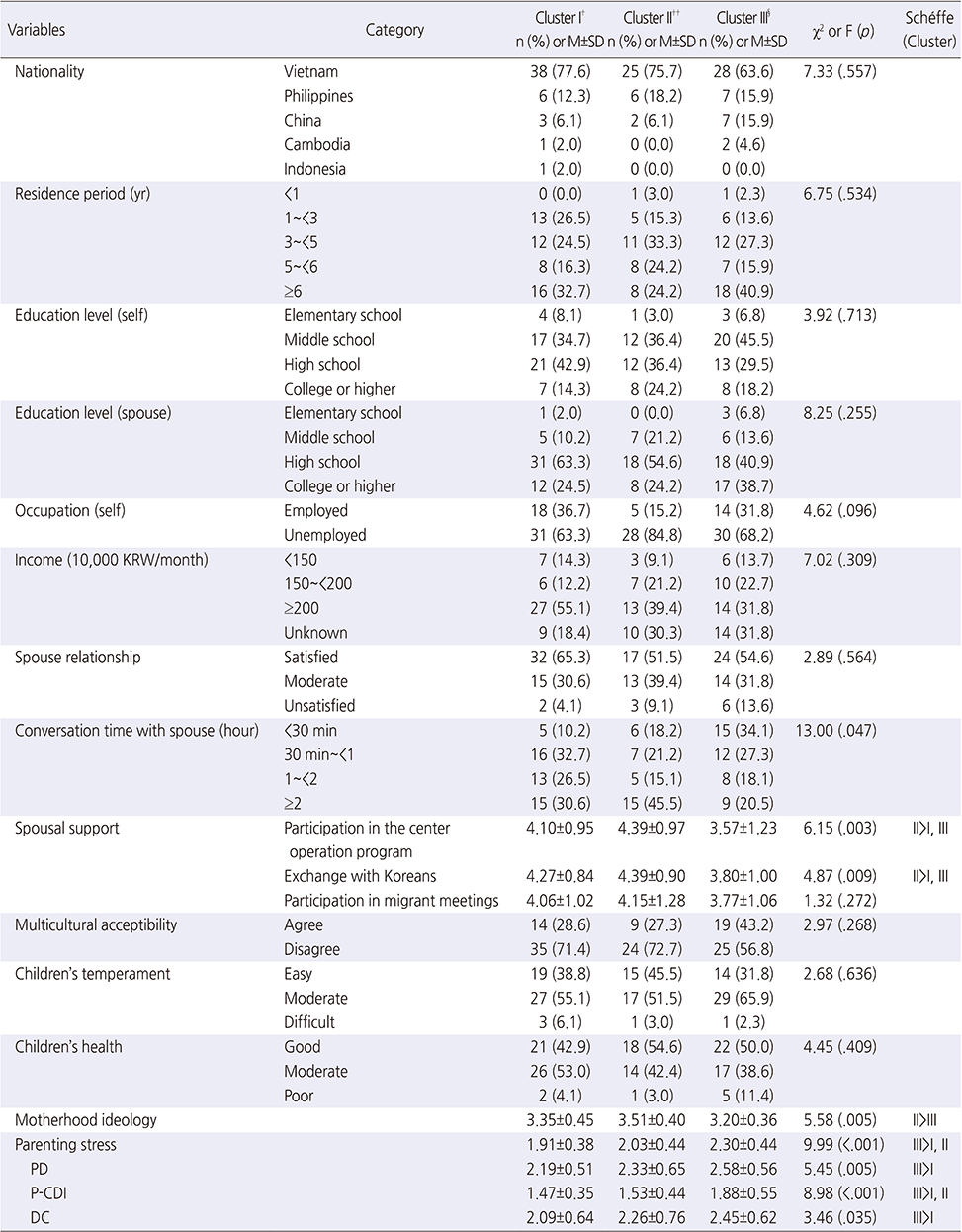

3. 양육행위 유형별 일반적 특성 및 연구 변수 특성

양육행위 유형간 대상자의 일반적 특성에 따른 교차분석 결과 배우자와의 대화시간에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다(χ2=13.00, p=.047). 군집 I에서는 30분~1시간 미만이 높았고(32.7%), 군집 II에서는 2시간 이상(45.5%), 군집 III에서는 30분 미만(34.1%)이 높았다. 배우자가 다문화 센터 등 센터 운영프로그램 참여 격려하는 경우(F=6.15, p=.003), 동네 주민 등 한국인들과 교류를 격려하는 경우(F=4.87, p=.009)에서 군집 II가 군집 I과 군집 III에 비해 지지 점수가 높았다.

양육행위 유형별 연구변수의 특성에서 모성이데올로기, 양육스트레스에서 유의한 차이를 보였다. 군집 II가 군집 III에 비해 모성이데올로기 점수가 높았으며(F=5.58, p=.005), 양육스트레스 하위영역 중 부모 영역에서는 군집 III이 군집 I에 비해 스트레스 점수가 높았고(F=5.45, p=.005), 부모-자녀 관계 영역에서는 군집 III이 군집 I과 II에 비해(F=8.98, p<.001), 아동 영역에서는 군집 III이 군집 I에 비해 스트레스가 높았다(F=3.46, p=.035) (Table 3).

Table 3

Differences in Variables by Parenting Behavior Types (N=126)

4. 양육행위 유형별 특성 예측

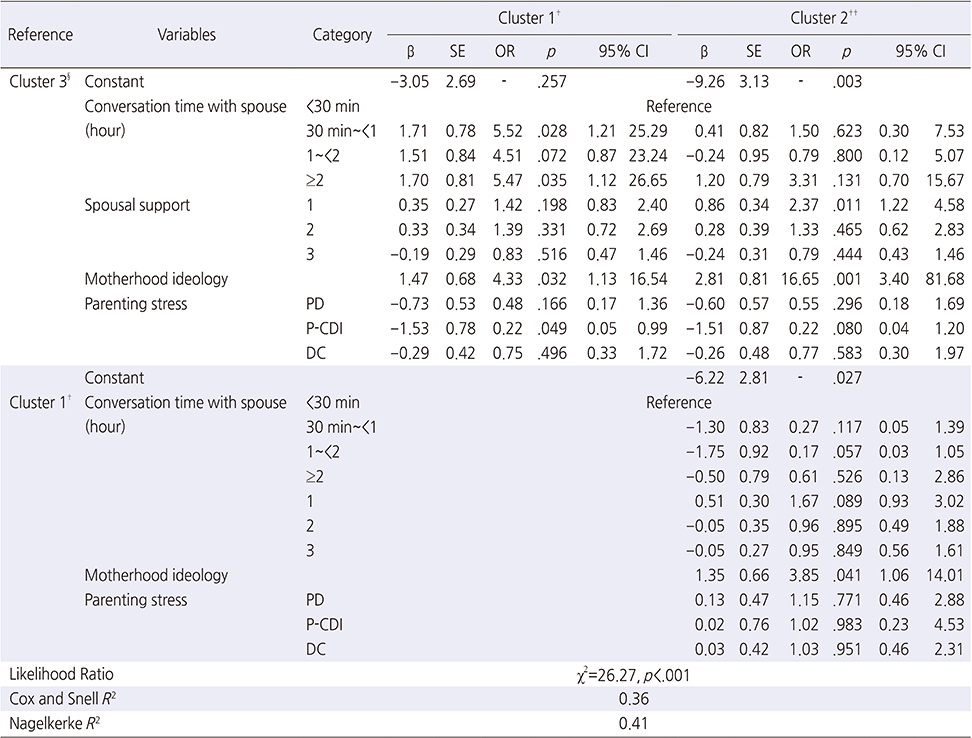

유아기 자녀를 둔 결혼이주여성의 양육행위 유형별 특성을 예측하기 위하여 준거집단으로 소극적 방임형, 애정 수용형을 각각 적용한 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

소극적 방임형을 기준으로 애정 수용형을 비교했을 때, 두 유형을 구분하는 주요 요인으로는 배우자 대화시간 30분~1시간 미만과 2시간 이상, 모성이데올로기 및 부모-자녀 영역 양육스트레스가 유의한 것으로 나타났다. 30분 미만 대화시간을 갖는 것에 비해 30분~1시간 미만과 2시간 이상 배우자와 대화시간을 갖는 것이 소극적 방임형에 속할 확률 대비 애정 수용형에 속할 odds ratio가 5.52배(95% CI: 1.21~25.29, p=.028), 5.47배(95% CI: 1.12~26.65, p=.035)이다. 모성이데올로기가 증가할수록 애정 수용형에 속할 odds ratio가 4.33배(95% CI: 1.13~16.54, p=.032)이고, 부모-자녀간 양육스트레스가 높을수록 애정 수용형에 속할 odds ratio가 0.22배(95% CI: 0.05~0.99, p=.049) 낮다. 소극적 방임형을 기준으로 적극적 관여형을 비교했을 때, 두 유형을 구분하는 주요 요인으로는 다문화 지원센터 등 센터 운영프로그램에 참여를 격려하는 배우자 지지와 모성이데올로기로 나타났다. 다문화 지원센터 등 센터 운영프로그램에 참여를 격려하는 배우자 지지가 증가할수록 적극적 관여형에 속할 확률이 2.37배(95% CI: 1.22~4.58, p=.011)이고, 모성이데올로기가 증가할수록 적극적 관여형에 속할 odds ratio가 16.65배(95% CI: 3.40~81.68, p=.001)이다.

다음으로 애정 수용형을 기준으로 적극적 관여형을 결정하는 요인을 분석한 결과, 두 유형을 구분하는 주요 요인은 모성이데올로기로 나타났으며, 모성이데올로기가 증가할수록 애정 수용형에 속할 odds ratio가 3.85배(95% CI: 1.06~14.01, p=.041)이다. Cox and Snell R2은 0.36, Nagelkerke R2은 0.41이었으며, 회귀분석 모델은 모형 적합도 검증을 통과하였다(χ2=26.27, p<.001) (Table 4).

Table 4

Influencing Factor of Parenting Behavior Types (N=126)

논 의

본 연구는 유아기 자녀를 둔 결혼이주여성의 양육행위 유형을 파악하고, 양육행위 유형별 모성이데올로기와 양육 스트레스 정도 및 예측 요인을 파악하고자 시도되었으며, 연구 결과를 중심으로 다음과 같이 논의하고자 한다.

결혼이주여성의 양육행위 유형을 분석한 결과 3개의 유형으로 나뉘었다. 구체적으로 애정이 있는 돌봄, 지지, 사랑과 수용적 태도를 보이는 애정 수용형(38.9%), 부모-자녀 관계에서 발생되는 상호존중을 기본으로 자녀에게 필요한 환경과 동시에 애정적 지지를 제공하려고 노력하는 적극적 관여형(26.2%), 육아에 직면하면서 양육에 관한 적절한 대처방법 없이 별다른 노력을 시도하지 않는 소극적 방임형(34.9%)이다.

애정 수용형(군집 I)은 양육행위 하위영역 중 애정적 요인의 점수가 집단평균보다 상대적으로 높은 반면, 방임적, 교육적 및 충동적 요인의 점수가 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 양육행위는 부모-자녀 관계에서 자녀에게 풍부한 환경을 제공하려는 노력으로[3], 유아기의 교육은 어머니가 적극적으로 안내를 제공하는 애정적인 수용의 한 형태로 여겨진다. 즉, 결혼이주여성은 문화적응 문제와 임신·출산과 양육문제, 그리고 자신의 자녀는 자신이 경험하였던 차별과 편견에서 벗어나 좋은 환경에서 교육을 받고 사회에 적응하여 성장하기를[21] 바라는 마음으로 애정적인 양육행동을 보인다. 이 유형의 결혼이주여성들은 유아를 돌보는데 애정어린 사랑으로 양육하는 것이 바람직하다고 생각하며, 사랑과 애정이 뒷받침된 정서교류를 긍정적인 양육행위로 생각하는 유형과 유사하다[22]. 그러나 일정한 감독과 절제없이 유아의 행동이나 요구를 무조건적으로 수용하는 양육행위는 아동의 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 바람직한 부모 태도와 긍정적인 부모-자녀 관계 형성을 위한 사회적 지지체계의 도움을 받을 수 있도록 안내하는 것이 필요하다. 이들 유형의 결혼이주여성을 위한 자녀양육지원프로그램은 자칫 애정적 행위만을 사용함으로써 간과될 수 있는 유아기 발달단계의 특성에 대한 이해, 유아기에 형성되어야 할 규칙과 예의 등에 대한 교육을 포함해야 할 것이다. 예를 들어 특정 상황에서 나타날 수 있는 발달단계별 특성과 적절한 양육행위에 대한 사례를 제공하거나 자녀의 기질을 평가하여 그에 따른 개별 훈육방법을 안내하는 등 구체적으로 적용할 수 있는 프로그램이 필요하다. 즉 결혼이주여성들이 자녀와 안정된 애착형성을 통하여 유아의 자율성을 격려하면서도 자녀가 발달단계에 따라 내외적으로 균형있게 성장하도록 도울 수 있는 프로그램을 개발하는 것이 필요하다.

적극적 관여형(군집 II)은 애정적 요인과 교육적 요인 및 충동적 요인이 높고, 방임적 요인이 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있었다. 이 유형은 자기의사표현이 강하게 나타나기 시작하는 유아기 아동을 양육할 때 양육자들이 분명하고 합리적인 지도와 자녀의 행동을 교정하고자 교육적인 양육행위를 사용하려고 노력한다고 하는 연구결과[4]와 유사하다. 즉, 유아에 대한 관심과 가르침이 포함된 교육적인 양육행위 시 이성적으로 통제되지 않는 처벌과 지시 등의 비합리적인 강압적, 충동적 행위가 일부 수반된 것으로 해석할 수 있다. Kil과 Hwang [23]은 부모가 애정을 가지고 적당한 수준의 통제성을 발휘하면서 훈육하는 경우 아동의 문제행동 발현 수준이 가장 낮았다고 하여 적당한 수준의 통제성이 자녀의 성장발달에 긍정적으로 작용함을 보고하였다. 부모가 공감적이고 수용적인 태도를 가지고 있을 때 자녀의 문제행동이 감소되는 등 긍정적으로 작용하므로, 통제가 충동적이고 무조건적인 지시가 되지 않도록 자신의 양육행동과 충동적 요인의 원인을 점검할 기회를 제공하고 긍정적 변화를 돕는 중재를 제공할 필요가 있다. 즉 긍정적인 자녀와의 관계를 기반으로 자녀를 분명하고 합리적으로 지도하는 적극적 참여자와 지지자 역할을 수행할 수 있도록 돕는 부모교육이 요구된다. 더불어 충동적 요인의 원인이 언어적 미숙함으로 인한 의사소통의 문제를 포함하고 있는 경우라면 원활한 의사소통이 이루어질 수 있도록 언어훈련을 제공하는 한편, 활발한 모아상호작용을 통해 모아애착증진을 돕는 전략을 포함하는 것이 바람직하다.

소극적 방임형(군집 III)은 양육행위 하위영역별 평균평점을 비교하였을 때 애정적 요인과 교육적 요인은 낮으나 방임적 요인과 충동적 요인이 상대적으로 높은 유형이다. 결혼이주여성은 언어적 장벽과 문화적응에 취약하여 자녀와의 적절한 애착형성에 실패하기 쉬운데 이때 여성들은 무능력을 인식하게 되고 자녀에게 불합리한 부모역할 수행으로 이어질 수 있다[24]. 그러므로 이 유형에서는 모아간의 애정적 관계를 형성하는데 어려움 정도와 그 원인에 대한 진단과 원인별 지지와 해결 전략이 우선적으로 필요하다. 또한 소극적 방임형은 자녀의 행동이나 요구를 무조건적으로 수용해 줌으로써 유아기 때 습득되어야 할 규칙이 준수되지 않는 등 자녀의 행동 및 성장발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 양육자가 직접 관여하는 정도를 늘려 양육행위에 규칙 준수를 강조하며 실천하는 습관을 길러주기 위한 노력이 필요하다[22]. 즉 유아기의 독립성과 책임감을 길러주기 위해서는 어머니의 애정적 기반 하에 적절한 행동 교육과 규제를 제공함과 동시에 자유를 허용하는 것이 중요하다. 그러므로 이들이 방임이 아닌 바람직한 양육행위를 유지하고 부모-자녀와의 긍정적 관계를 구축할 수 있도록 이들의 충동적 요인의 원인을 점검하고, 자녀양육에 대한 태도와 실질적 어려움을 확인해볼 필요가 있다고 생각한다. 결혼이주여성들은 언어적으로 유창성과 자신감이 부족하여 자녀의 성장에 적절한 언어적 자극과 교육을 제공하지 못하며, 정보공유가 부족하고 교육기관 참여율도 저조하여 자칫 자녀교육에 관심이 없는 것으로 보여질 수 있다[25]. 그러나 이들이 출신 국가, 교육수준 등에 따라 각기 다른 자녀관을 가지고 한국사회 안에서 자녀를 양육하고 있을 수 있으므로[25] 자녀양육행위의 영역별 균형을 유지할 수 있도록 교육과 지지를 제공할 때 개별적이고 신중한 접근이 요구된다.

본 연구에서 양육행위 유형의 3가지 군집별로 모성이데올로기 인식은 유의한 차이가 있었다. 모성이데올로기 정도는 ‘적극적 관여형’과 ‘소극적 방임형’을 구분하는 주요 요인으로, 부모-자녀 관계에서 상호존중을 기본으로 자녀에게 필요한 교육환경을 제공하려는 동시에 애정적 지지와 노력을 하는 ‘적극적 관여형’이 3.51점으로 ‘소극적 방임형’의 3.20점보다 높았다. ‘적극적 관여형’의 모성이데올로기 정도는 3.51점으로 국내 여성 중 취업모의 3.59점과 유사하였으나 비취업모의 3.95점보다는 다소 낮은 수준이었다[26]. 모성이데올로기 인식이 높은 어머니는 자신의 욕구보다 자녀가 우선이라는 강한 사고를 가지고 있는데, 이는 결혼이주여성이 어머니 역할을 문화적 차이로부터 자신과 자녀의 위치를 변화시키는 과정으로 인식하고 모든 생활의 초점을 아이에게 맞추며[27], 자녀양육을 주요한 성공과업의 하나로 인식하기 때문으로 추정된다.

모성이데올로기 인식은 개인적, 관계적, 사회 환경적 다양한 특성과 관련되어 있을 것으로 예측되므로 결혼이주여성이 한국에서 어머니로 살아가면서 모성이데올로기에 대하여 어떠한 인식과 특성을 가지고 있는지 다각적인 연구가 필요하다. 특히 양육 초기의 여성은 양육에 대한 스스로의 신념이 확고하지 않은 상태에서 모성이데올로기와 같은 외부의 영향을 많이 받을 수 있는 취약한 상태에 놓일 수 있다[9]. 그러므로 결혼이주여성이 어머니로서의 양육행위를 적절히 구축하도록 돕는 과정에서 자신의 모성이데올로기의 인식이 어떠한지에 대하여 이해하는 것은 구체적인 양육전략 소개와 훈련보다 우선되어야 할 필요가 있다. 자녀는 어머니 자신과 별개인 한 개인으로 분리되어야 하며, 육아는 어머니 개인과 가정, 사회가 함께 공유하는 문제로 인식함으로써 결혼이주여성이 건강한 어머니의 삶을 형성할 수 있도록 돕는 것이 필요하다, 또한 이주적응 단계에 맞추어 결혼이주여성이 자신의 가치에 기반을 두고 문화적 차이가 있음을 인식하면서도 새로운 사회구성원으로 융화될 수 있도록 지속적으로 돕는 중재프로그램이 필요하다.

양육행위 군집별 양육스트레스 정도는 ‘소극적 방임형’이 2.30점으로 ‘애정 수용형’ 1.91점과 ‘적극적 관여형’ 2.03점보다 높아 더 많은 양육스트레스를 경험하고 있음을 알 수 있었다. ‘소극적 방임형’은 다른 유형보다 애정적, 교육적 요인은 상대적으로 낮고, 방임적, 충동적 요인이 높은 양육행위를 보이는 유형으로 양육스트레스가 낮을수록 애정/독립 양육행동은 높고, 거부/통제 양육행동이 낮았다고 한 연구[28]와 맥락을 같이 하였다. 다문화 가정의 경우 자녀 양육의 문제는 부모와 자녀 모두에게 매우 큰 스트레스로 작용할 수 있는데, 결혼이주여성은 언어소통의 어려움, 정보 및 지지체계의 부족 등 한국사회에 문화적 적응이 채 이루어지지 못한 상황에서 임신 및 출산을 경험하고 전적으로 자녀를 양육하는 역할을 하면서 상당한 스트레스를 경험하고 있다[26]. 특히 유아기 자녀를 훈육하는 과정에서 자녀와의 마찰이나 힘겨루기 등으로 인해 자녀를 통해 느낄 수 있는 기쁨이나 즐거움보다는 양육의 어려움을 느끼기 쉽다[29]. Won과 Choi [29]의 보고에 따르면 부모역할을 수행할 때 어려움을 덜 느낄수록 자녀를 거부하거나 무시하는 등의 양육행위가 감소되므로 결혼이주여성들의 양육스트레스 관련 요인을 확인하고 관리하여 성공적인 부모역할을 돕는 다각적인 프로그램이 개발되어야 할 것으로 생각된다.

본 연구에서 양육스트레스는 부모 영역, 부모-자녀 관계 영역, 아동 영역 등 모든 하위영역에서 ‘소극적 방임형’이 ‘애정 수용형’과 ‘적극적 관여형’에 비해 스트레스 정도가 높았다. 이에 결혼이주여성들의 사회문화적 적응을 돕고, 지지와 수용 등의 바람직한 양육행위를 하는데 필요한 정보를 제공하며, 양육스트레스에 대한 대처전략을 소개하고, 가족과 사회의 지지체계를 적극적으로 활용할 수 있도록 돕는 프로그램이 필요하다.

한편, 본 연구에서 결혼이주여성의 양육스트레스는 부모가 아이를 양육하면서 느끼는 여가 부족, 역할 가중, 남편과의 문제, 사회생활의 변화 등 역기능적인 적응의 문제인 부모 영역에서 가장 높았고,아동의 까다로운 기질적인 측면을 나타내는 아동 영역, 부모-자녀의 역기능적 상호작용 영역 순이었다. 이는 결혼이주여성을 대상으로 한 선행연구[16]의 결과와 같은 것으로 양육스트레스 중 부모의 역할 변화, 배우자와의 관계 등의 비중이 높은 것을 의미하는 것이다. 또한 결혼이주여성의 양육스트레스는 자녀와의 직접적인 상호작용이나 양육행동에 부정적인 영향을 주어[30] 문제가 발생할 위험이 높으므로 임신과 출산, 자녀양육이라는 새로운 역할변화에 잘 적응할 수 있도록 모성적응을 돕는 프로그램도 필요하다고 생각한다.

본 연구의 결과, 모성이데올로기가 높고 부모-자녀 영역 양육스트레스가 낮으며, 배우자와의 대화시간이 길수록 ‘소극적 방임형’ 대비 ‘애정 수용형’에 속할 가능성이 높은 것으로 나타났다. ‘소극적 방임형’ 대비 ‘적극적 관여형’에 속할 가능성 또한 배우자가 다문화 지원센터 등 센터 운영프로그램에 참여를 격려할수록 더 높은 것으로 나타나, 결혼이주여성의 양육행위 유형 결정에 있어 배우자 관련 변인이 중요한 요인임을 알 수 있었다. 이는 결혼이주여성의 삶의 질에 배우자의 지지가 가장 큰 영향요인임을 제시한 연구 결과[31]와 동일한 맥락으로, 부부의 대화시간은 서로를 이해할 수 있는 여건을 마련해 주며 부부의 친밀감을 높여주며, 자녀양육행위를 결정짓는 중요한 요인인 것으로 추정된다. 배우자는 문화가 다르며 의사소통이 제한적인 결혼이주여성에게 필요한 다양한 정보와 지원을 제공하는 일차적 지지체계이므로 배우자의 지지는 문화적응과 주부생활 스트레스로 인한 정서회복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[32]. 따라서 결혼이주여성의 자녀양육과정을 돕는 다양한 지역사회의 프로그램은 배우자의 관계 역동을 고려하여 구성하는 것이 바람직하다고 생각한다.

본 연구는 일 지역에 국한하여 자료수집한 점, 연구에 참여한 결혼이주여성들이 일부 국가에 치우쳐 있는 점 등으로 인해 결과를 일반화하기에 제한이 있으나, 양육행위를 평균이나 중앙치를 근거로 분류할 때의 문제를 극복할 수 있는 군집분석을 통하여 유사한 특성을 가지고 있는 대상자를 중심으로 양육행위 유형을 구분하여 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 즉 결혼이주여성의 양육행위 유형을 결정짓는 요인을 파악하여 양육행위 유형별로 도움을 줄 수 있는 구체적인 전략을 개발하는데 기여할 것으로 판단된다.

결혼이주여성은 살아온 환경과 살아갈 환경이 다르고 이중 문화를 가지고 있으며, 미숙한 언어로 인한 의사소통의 제한으로 양육스트레스와 양육의 어려움을 경험할 수 있으므로 이주 초기부터 임신, 출산, 양육에 이르는 과정동안 체계적인 교육과 지지를 제공할 필요가 있으며, 개인과 가족, 지역사회 차원에서 연계성 있는 중재를 제공함으로써 자녀양육과정과 사회문화적 적응을 도와야 할 것이다.

결 론

본 연구에서는 유아기 자녀를 둔 결혼이주여성의 양육행위 유형을 분류하였고, 모성이데올로기와 양육스트레스 및 배우자와의 관계 관련요인이 양육행위의 유형를 결정하는데 주요한 영향을 미친다는 것을 확인하였다.

이주 초기부터 결혼이주여성의 임신, 출산, 양육에 대한 인식과 어려움에 대한 체계적인 사정을 통해 개별적으로 지지와 교육을 제공하는 한편, 부모-자녀 상호작용과 배우자와의 관계 등 양육과 관련된 변인을 점검하여 보다 효율적인 지지체계를 마련할 필요가 있다. 결혼이주여성이 긍정적인 양육행위를 할 수 있도록 자신의 건강한 심리상태가 중요함을 인식하게 하고, 긍정적인 동기를 가지고 자신의 양육행위에 대한 강점과 약점을 점검하여 행동을 강화하거나 보완할 수 있는 기회를 제공하는 것이 필요하다. 또한 결혼이주여성이 배우자와 적극적으로 의사소통하고 지지적인 관계를 형성하도록 돕는 부부 대상 프로그램을 개발하고, 지역사회 지지체계와의 연계를 통하여 지속적으로 지원함으로써 긍정적인 양육 경험을 할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

결혼이주여성의 이주지역별 특성에 따른 하위 집단의 유형이 나타날 수 있으므로 향후 이주지역을 구분하여 반복적인 연구와 양육행위 유형을 결정하는데 영향을 미치는 개인적, 관계적 요인을 포함하는 연구, 양육행위 유형별 질적 연구를 제언한다.

이 논문은 2016학년도 조선대학교 학술연구비의 지원을 받아 연구되었음.

This study was supported by research fund from Chosun University, 2016.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

References

-

Ministry of the Interior and Safety (MOIS). Foreign residents in local governments in 2016 [Internet]. Sejong: MOIS; c2017 [cited 2017 Nov 16].cited 2017 Nov 16 http://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_

000000000014&nttId=60528.

-

-

Kim HR, Yeo JY, Jeong JJ, Baek SH. In: Health status of marriage immigrant women and children from multicultural families and health policy recommendations. Seoul: Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA); 2012 Dec. pp. 276.Report No.: 2012-10.

-

-

Kim GS, Song YA. In: Human growth, development & health across the life span. Seoul: ShinKwang; 2013. pp. 1-430.

-

-

Yang MS, Kim YE. A study on the level of mother's parenting stress. Journal of Korean Child Care and Education 2012;8(3):229–247.

-

-

Hattery AJ. In: Women, work, and family: Balancing and weaving. Thousand Oaks (CA): Sage; 2001. pp. 233.

-

-

Kim IJ, Lee SH. Motherhood ideology and parental satisfaction among mothers with pre-school children. Journal of Family Relations 2005;10(3):1–25.

-

-

Ramvi E, Davies L. Gender, mothering and relational work. Journal of Social Work Practice 2010;24(4):445–460. [doi: 10.1080/02650531003759829]

-

-

Shin SL. Difficulties of women in early parenthood due to ideology of motherhood. Yonsei Journal of Counseling and Coaching 2016;6:57–80.

-

-

Lee JH, Bae EK. From obsession with perfection to ‘good-enough mother’ - focusing on Winnicott's infant emotional development theory and mothering. Issues in Feminism 2013;13(2):35–75.

-

-

Cui J. A qualitative study on the life experience for the Korean-Chinese women in international marriage in adjustment period: A feminist approach. Journal of Asian Women 2005;44(1):329–364.

-

-

Choi HS, Yoon HO, Yeon EM. The longitudinal mediation effects of mothers' positive parenting attitude and depression in the influence of mothers' parenting stress to infants' emotional temperament. Early Childhood Education Research & Review 2015;19(3):119–142.

-

-

Kim YJ, Oh SB. A qualitative study of married immigrant mother's enthusiasm for their children's education. Korean Education Inquiry 2013;31(3):135–160.

-

-

Lee JS, Doo JI. The effects of preschooler's adaptive temperament and father's child-rearing involvement on mother's child-rearing stress. Korean Journal of Child Psychotherapy 2008;3(2):1–17.

-

-

Park JH, Nam JS. The language development and psychosocial adjustment of multicultural children. Studies on Korean Youth 2010;21(2):129–152.

-

-

Roh YH. In: The study on the self-esteem, family support and parenting stress of married women immigrated [master's thesis]. Suncheon: Sunchon National University; 2011. pp. 1-54.

-

-

Bae KE, Lee KH, Kim YH, Kim S, Kim HK, Kim JH. Child-rearing practices and parenting efficacy of marriage-immigrant women. Journal of Korean Academy of Child Health Nursing 2010;16(3):175–183. [doi: 10.4094/jkachn.2010.16.3.175]

-

-

Bentler PM, Chou CP. Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research 1987;16(1):78–117. [doi: 10.1177/0049124187016001004]

-

-

Abidin RR. Parenting stress index (PSI)[Internet]. Charlottesville (VA): Pediatric Psychology Press; c1990 [cited 2017 May 16].Available from: https://edge.edx.org/assets/courseware/v1/50118bb4c48f62c9f2f38a9ef276adf3/asset-

v1:GeorgetownX+CCHD+2016+type@asset+block/PSI.pdf.

-

-

Kim DH. In: Comparison of parenting stress between mother and low birth weight mother [master's thesis]. Seoul: Yonsei University; 1998. pp. 1-73.

-

-

Kim ON. A study on the factors affecting marital conflicts of immigrant women. Family and Culture 2006;18(3):63–106.

-

-

Kil H, Hwang J. Analysis on the preschool children's problematic behavior according to the types of parenting attitude of their parents. Korean Journal of Child Care and Education Policy 2017;11(1):127–154. [doi: 10.5718/kcep.2017.11.1.127]

-

-

Jung MH. Study on the effect of social support on parenting practices of immigrant women focusing on parent efficacy. Korean Journal of Youth Studies 2013;20(8):257–276.

-

-

Kim TY. Perception of child rearing and education of multi-cultural families who are currently living in Korean society. Journal of Open Parent Education 2014;6(2):55–69.

-

-

Jo S, Chung HJ, Lee JY. Comparative study on the relationships among perception of motherhood ideology, parenting stress, and marital satisfactions of employed and unemployed mothers. Journal of Family Relations 2015;20(1):25–49.

-

-

Nguyen TL. In: An ethnographic research on adjustment process of a double culture of fosterers in multicultural families; focused on Vietnamese marriage migrant women [master's thesis]. Gyeongsan: Daegu University; 2015. pp. 1-88.

-

-

Kim M, Kim B. The effects of fathers' parenting stress on fathers' parenting behavior: The mediating effect of emotional regulation. Journal of Open Parent Education 2016;8(4):21–38.

-

-

Won SY, Choi MK. The effects of childhood attachment on the parenting practices of working mothers: The mediating role of parental satisfaction. Korean Journal of Child Studies 2015;36(3):115–138. [doi: 10.5723/KJCS.2015.36.3.115]

-

-

Lee HS, Kim C, Park MS. Analyzing factors influencing the quality of life in Vietnamese married immigrant women in Korea. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing 2015;26(3):268–277. [doi: 10.12799/jkachn.2015.26.3.268]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite