Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 49(2); 2019 > Article

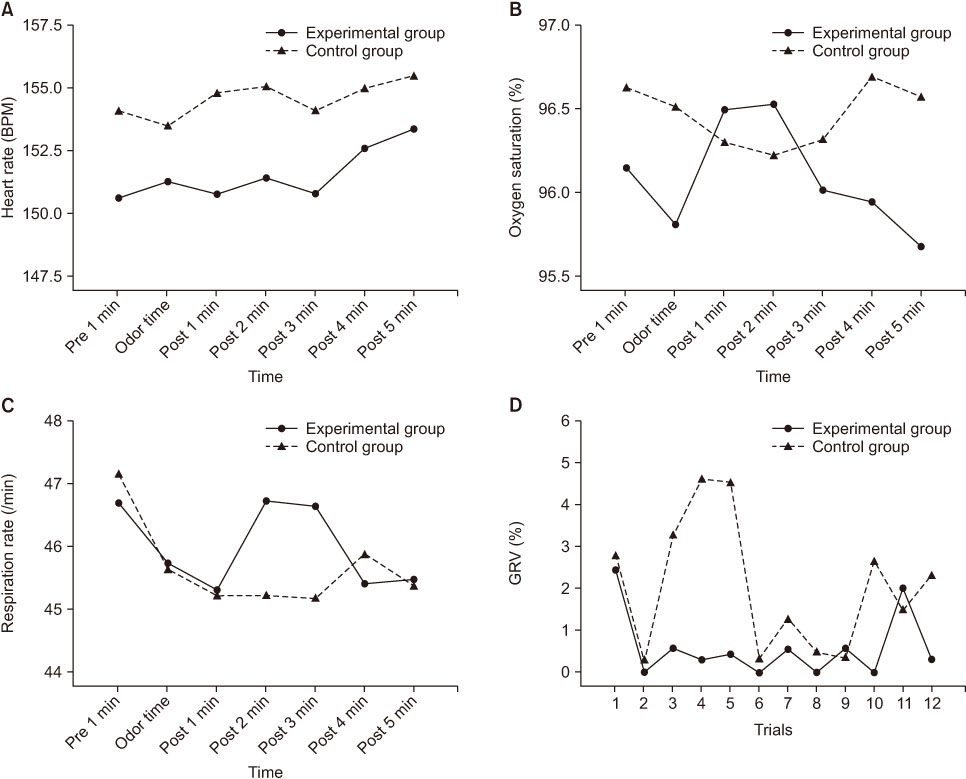

- Original Article The Effects of Breast Milk Olfactory Stimulation on Physiological Responses, Oral Feeding Progression and Body Weight in Preterm Infants

- Eun Jee Lee

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2019;49(2):126-136.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.2019.49.2.126

Published online: April 30, 2019

Department of Nursing, Wonkwang University, Iksan, .

-

Corresponding author:

Eun Jee Lee, Tel: +82-63-850-6047, Fax: +82-63-850-6060,

Email: ejlee06@wku.ac.kr

Received: 2 August 2018 • Revised: 4 January 2019 • Accepted: 4 January 2019

Citations

Citations to this article as recorded by

- Effect of breast milk olfactory experience on physiological indicators in very low birth weight infants: a randomized clinical trial

Ling Yu, Yibo Tao, Pin Jia, Liling Li, Tianchan Lv, Li Wang, Qinqin Song, Xia Huan, Chan Liu, Yalan Dou, Yan Xuan, Xiao-jing Hu

Scientific Reports.2025;[Epub] CrossRef - Effect of Smell and Taste of Milk on Feeding Parameters in Preterm Neonates: An Updated Meta-Analysis

Sarah Alenezi, Manal Aldaihani, Sabah Alqabandi, Ahmad A Alkandari, Bader A Almukaimi, Latifah Almutairi, Mohamed Abualqassim, Ziad A Kanaan, Manaal H Ameen, Yara H Farahat, Ahmed Abu-Zaid

Cureus.2024;[Epub] CrossRef - The Effect of Breast Milk Odor on Feeding Cues, Transition Time to Oral Feeding, and Abdominal Perfusion in Premature Newborns: A Randomised Controlled Trial

Adalet Yücel, Sibel Küçükoğlu, Hanifi Soylu

Biological Research For Nursing.2024; 26(1): 160. CrossRef - Effects of human milk odor stimulation on feeding in premature infants: a systematic review and meta-analysis

Yangyang Qin, Shu Liu, Yanming Yang, Yuan Zhong, Danshi Hao, Han Han

Scientific Reports.2024;[Epub] CrossRef - Family-Centered Care for High-Risk Infants and the Roles of Healthcare Professionals

Yeo Jin Im, Young-Ah Park

Journal of The Korean Society of Maternal and Child Health.2024; 28(1): 5. CrossRef - Effect of Olfactory Stimulation of Breast Milk on Neonatal Operational Pain and Feeding: A Meta-Analysis

凤霞 侯

Advances in Clinical Medicine.2022; 12(10): 9403. CrossRef - Human neonates prefer colostrum to mature milk: Evidence for an olfactory bias toward the “initial milk”?

Magali Klaey‐Tassone, Karine Durand, Fabrice Damon, Katrin Heyers, Nawel Mezrai, Bruno Patris, Paul Sagot, Robert Soussignan, Benoist Schaal

American Journal of Human Biology.2021;[Epub] CrossRef - Olfactory Stimulation of Preterm Infants with Breast Milk

Woon Ae Lee, Jin Suk Ra

Clinical Nursing Research.2021; 30(8): 1183. CrossRef - Comparison of the Effect of Breast Milk and Sodium Bicarbonate Solution for Oral Care in Infants with Tracheal Intubation After Cardiothoracic Surgery

Xian-Rong Yu, Shu-Ting Huang, Ning Xu, Wang-Sheng Dai, Zeng-Chun Wang, Hua Cao, Qiang Chen

Breastfeeding Medicine.2021; 16(7): 568. CrossRef - The Effects of a Continuous Olfactory Stimulation Using Breast Milk (COSB) on Behavioral State and Physiological Responses in Korean Premature Infants

Young Ah Park, Yeo Jin Im

Journal of Pediatric Nursing.2020; 53: e114. CrossRef - Establishing a Foundation for Optimal Feeding Outcomes in the NICU

Britt F. Pados, Kristy Fuller

Nursing for Women's Health.2020; 24(3): 202. CrossRef

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite