Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(4); 2025 > Article

-

Research Paper

간호사의 프리젠티즘이 이직의도에 미치는 영향에서 누락된 간호와 직무만족의 이중매개효과: 횡단적 예측적 상관관계 연구 -

천현선1

, 정석희2

, 정석희2 , 김현경2

, 김현경2 , 장형은2

, 장형은2

- Effects of presenteeism on turnover intention in clinical nurses through the serial mediating roles of missed nursing care and job satisfaction: a cross-sectional predictive correlational study

-

Hyeonseon Cheon1

, Seok Hee Jeong2

, Seok Hee Jeong2 , Hyun Kyung Kim2

, Hyun Kyung Kim2 , Hyoung Eun Chang2

, Hyoung Eun Chang2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(4):584-597.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25015

Published online: November 10, 2025

1전북대학교 대학원 간호학과

2전북대학교 간호대학ㆍ간호과학연구소

1Department of Nursing, Graduate School, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea

2College of NursingㆍResearch Institute of Nursing Science, Jeonbuk National University, Jeonju, Korea

- Corresponding author: Seok Hee Jeong College of NursingㆍResearch Institute of Nursing Science, Jeonbuk National University, 567 Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju 54896, Korea E-mail: awesomeprof@jbnu.ac.kr

-

†이 논문은 제1저자 천현선의 석사학위논문을 수정하여 작성한 것이다(This manuscript is a revision of the first author’s master’s thesis of nursing science from Jeonbuk National University).

†본 연구는 2024년 한국간호행정학회 춘계학술대회에서 발표(포스터)하였다(2024. 6. 21. 신촌세브란스 암병원).

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,535 Views

- 216 Download

Abstract

-

Purpose

- This study aimed to investigate the two-mediator serial mediation effect of missed nursing care and job satisfaction on the relationship between presenteeism and turnover intention in clinical nurses.

-

Methods

- A cross-sectional predictive correlational study was conducted, and the participants were 208 clinical nurses working in advanced general hospitals in South Korea. Data were collected from October 6 to November 7, 2023 using self-reported questionnaires, including general characteristics, presenteeism, missed nursing care, job satisfaction, and turnover intention. Data were analyzed using IBM SPSS/WIN ver. 29.0 and PROCESS macro ver. 4.2.

-

Results

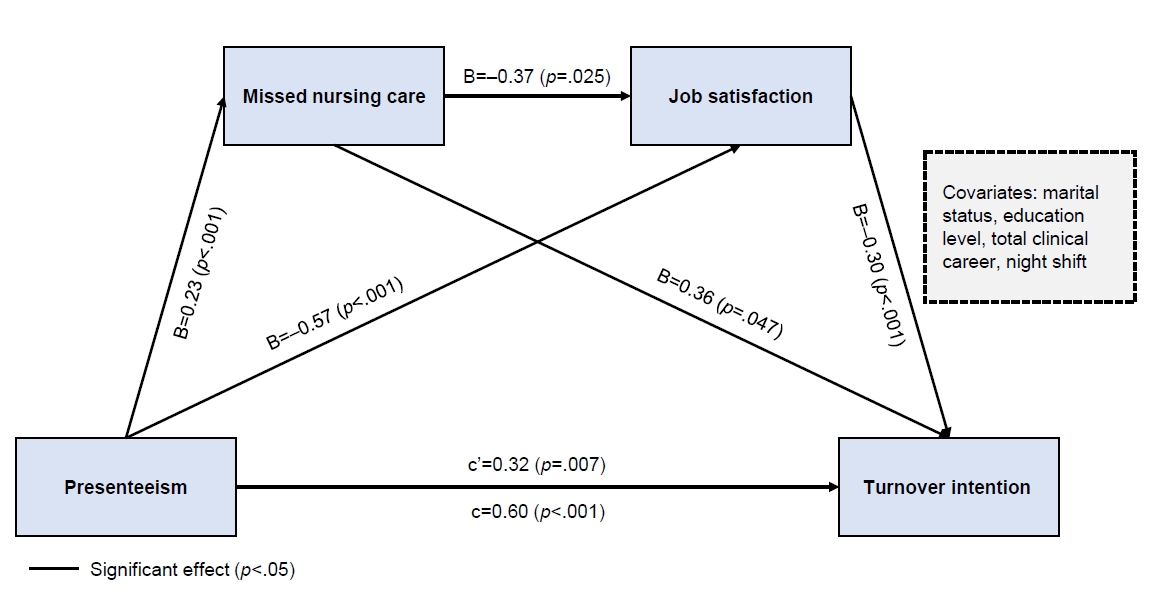

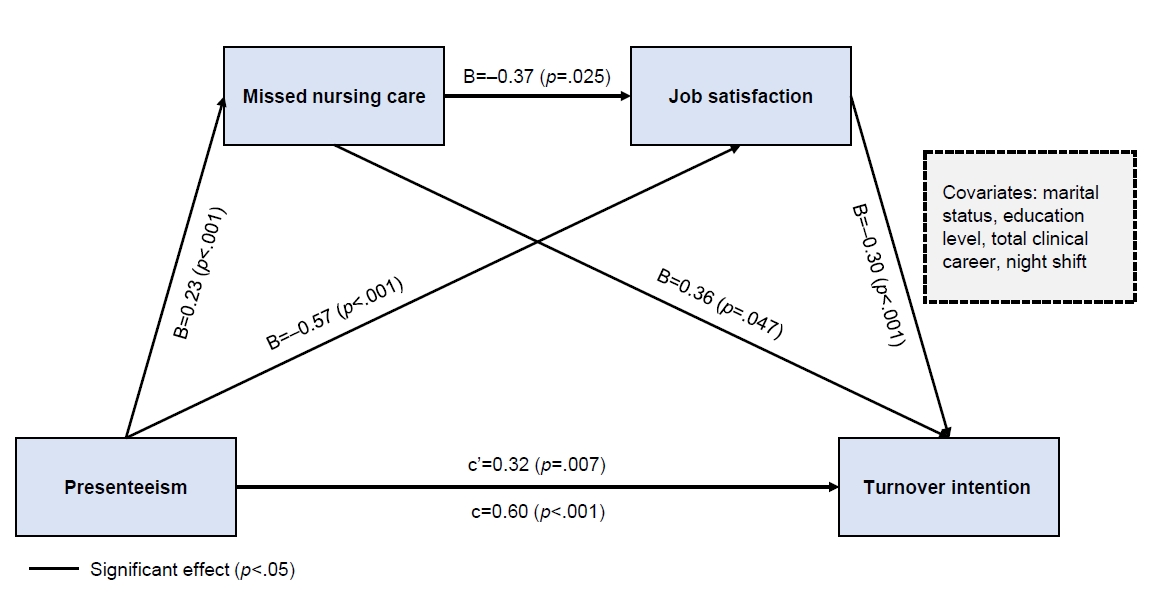

- Missed nursing care and job satisfaction exhibited a double mediating effect on the relationship between presenteeism and clinical nurses’ turnover intention. In addition, missed nursing care showed a mediating effect on the relationship between presenteeism and clinical nurses’ turnover intention. Job satisfaction had a mediating effect on the relationship between presenteeism and clinical nurses’ turnover intention. Presenteeism had a direct effect on missed nursing care, job satisfaction, and turnover intention. Missed nursing care exerted a direct effect on job satisfaction and turnover intention among clinical nurses. Job satisfaction had a direct effect on turnover intention.

-

Conclusion

- To reduce nurses’ turnover intention, it is essential to develop and implement programs focused on preventing presenteeism. Additionally, organizational initiatives should prioritize active support for nurses’ health management, alleviating the shortage of nursing staff, augmenting job satisfaction, and improving the overall working environment.

서론

방법

1) 프리젠티즘

2) 누락된 간호

3) 직무만족

4) 이직의도

결과

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

Seok Hee Jeong serves as an editor of the Journal of Korean Academy of Nursing but has no role in the decision to publish this article. Except for that, no potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

None.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: all authors. Data curation or/and Analysis: HC, SHJ. Funding acquisition: none. Investigation: HC, SHJ. Project administration or/and Supervision: SHJ. Resources or/and Software: none. Validation: all authors. Visualization: all authors. Writing: original draft or/and Review & Editing: all authors. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. World Health Organization (WHO). Global patient safety report 2024 [Internet]. WHO; c2024 [cited 2025 Jan 19]. Available from: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety

- 2. Chang SO, Lee BS, Kim JI, Shin SR. A Delphi Study to Elicit Policies for Nurse Workforce based on Patient Safety. J Korean Acad Nurs Adm. 2014;20(2):215-226. https://doi.org/10.11111/jkana.2014.20.2.215Article

- 3. Needleman J. Increasing acuity, increasing technology, and the changing demands on nurses. Nurs Econ. 2013;31(4):200-202. PubMed

- 4. Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed nursing care. J Nurs Adm. 2009;39(5):211-219. https://doi.org/10.1097/NNA.0b013e3181a23cf5ArticlePubMed

- 5. Cho SH, Kim YS, Yeon KN, You SJ, Lee ID. Effects of increasing nurse staffing on missed nursing care. Int Nurs Rev. 2015;62(2):267-274. https://doi.org/10.1111/inr.12173ArticlePubMed

- 6. Kalisch BJ, Tschannen D, Lee H, Friese CR. Hospital variation in missed nursing care. Am J Med Qual. 2011;26(4):291-299. https://doi.org/10.1177/1062860610395929ArticlePubMedPMC

- 7. Choi MJ. Variables associated with missed nursing care among clinical nurses: a systematic review and meta-analysis [dissertation]. Jeonju: Jeonbuk National University; 2024.

- 8. Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? JAMA. 1988;260(12):1743-1748. https://doi.org/10.1001/jama.260.12.1743ArticlePubMed

- 9. Koopman C, Pelletier KR, Murray JF, Sharda CE, Berger ML, Turpin RS, et al. Stanford presenteeism scale: health status and employee productivity. J Occup Environ Med. 2002;44(1):14-20. https://doi.org/10.1097/00043764-200201000-00004ArticlePubMed

- 10. Johns G. Presenteeism in the workplace: a review and research agenda. J Organ Behav. 2010;31(4):519-542. https://doi.org/10.1002/job.630Article

- 11. Lohaus D, Habermann W. Presenteeism: a review and research directions. Hum Resour Manag Rev. 2019;29(1):43-58. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.02.010Article

- 12. Johns G. Absenteeism and presenteeism: not at work or not working well. In: Barling J, Cooper CL, editors. The SAGE handbook of organizational behavior: volume 1: micro approaches. Sage; 2008. p. 160-177. https://doi.org/10.4135/9781849200448.n10

- 13. Rainbow JG, Gilbreath B, Steege LM. Risky business: a mediated model of antecedents and consequences of presenteeism in nursing. Nurs Res. 2021;70(2):85-94. https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000484ArticlePubMed

- 14. Brborović H, Daka Q, Dakaj K, Brborović O. Antecedents and associations of sickness presenteeism and sickness absenteeism in nurses: a systematic review. Int J Nurs Pract. 2017;23(6):e12598. https://doi.org/10.1111/ijn.12598ArticlePubMed

- 15. Rainbow JG, Steege LM. Presenteeism in nursing: an evolutionary concept analysis. Nurs Outlook. 2017;65(5):615-623. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.03.005ArticlePubMed

- 16. Dhaini SR, Zúñiga F, Ausserhofer D, Simon M, Kunz R, De Geest S, et al. Are nursing home care workers' health and presenteeism associated with implicit rationing of care?: a cross-sectional multi-site study. Geriatr Nurs. 2017;38(1):33-38. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.07.003ArticlePubMed

- 17. Côté K, Lauzier M, Stinglhamber F. The relationship between presenteeism and job satisfaction: a mediated moderation model using work engagement and perceived organizational support. Eur Manag J. 2021;39(2):270-278. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.09.001Article

- 18. Kim M, Choi HO, Ryu E. Predictors of clinical nurses’ presenteeism. Korean J Occup Health Nurs. 2014;23(3):134-145. https://doi.org/10.5807/kjohn.2014.23.3.134Article

- 19. Lee Y, Kang J. Related factors of turnover intention among Korean hospital nurses: a systematic review and meta-analysis. Korean J Adult Nurs. 2018;30(1):1-17. https://doi.org/10.7475/kjan.2018.30.1.1Article

- 20. Olasupo MO. Moderated mediation analysis of presenteeism and workplace health promotion program between emotional exhaustion and turnover intention among nurses. J Med Surg Public Health. 2023;1:100006. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2023.100006Article

- 21. Taylor JC, Bowers DG. The survey of organizations: toward a machine-scored, standardized questionnaire instrument. University of Michigan, Institute for Social Research, Center for Research on Utilization of Scientific Knowledge; 1970.

- 22. Choi MJ, Jeong SH. The effect of missed nursing care on adverse event experiences, patient safety management activity, job satisfaction and turnover intention in nurses: a nationwide survey using proportional quota sampling. J Korean Acad Nurs Adm. 2023;29(4):490-502. https://doi.org/10.11111/jkana.2023.29.4.490Article

- 23. Duchscher JB. A process of becoming: the stages of new nursing graduate professional role transition. J Contin Educ Nurs. 2008;39(10):441-450. https://doi.org/10.3928/00220124-20081001-03ArticlePubMed

- 24. Statistical power analyses using G*Power 3. 1: tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods. 2009;41(4):1149-1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149ArticlePubMed

- 25. Chun BY, Song CS. A moderated mediation analysis of occupational stress, presenteeism, and turnover intention among occupational therapists in Korea. J Occup Health. 2020;62(1):e12153. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12153ArticlePubMedPMC

- 26. Turpin RS, Ozminkowski RJ, Sharda CE, Collins JJ, Berger ML, Billotti GM, et al. Reliability and validity of the Stanford Presenteeism Scale. J Occup Environ Med. 2004;46(11):1123-1133. https://doi.org/10.1097/01.jom.0000144999.35675.a0ArticlePubMed

- 27. Lee YM. The effect of stress on presenteeism in workers of factory at Seoul, Kyonggi area [dissertation]. Seoul: Hanyang University; 2006.

- 28. Lee JE, Lee E. The influence of the burden of nurse’s work and health problems on presenteeism. Korean Data Inf Sci Soc. 2017;28(4):769-781. https://doi.org/10.7465/jkdi.2017.28.4.769Article

- 29. Lee SY, Hyeon IS. Convergence comparative study of presenteeism by long-term care hospital nurses versus general hospital nurses. J Converg Inf Technol. 2020;10(5):36-41. https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2020.10.05.036Article

- 30. Lee MH. Relationship between organizational culture types and organizational effectiveness in hospitals. J Korean Acad Nurs Adm. 1998;4(2):363-385.

- 31. Mowday RT, Koberg CS, McArthur AW. The psychology of the withdrawal process: a cross-validational test of Mobley’s intermediate linkages model of turnover in two samples. Acad Manage J. 1984;27(1):79-94. https://doi.org/10.2307/255958ArticlePubMed

- 32. Mobley WH, Horner SO, Hollingsworth AT. An evaluation of precursors of hospital employee turnover. J Appl Psychol. 1978;63(4):408-414. https://doi.org/10.1037//0021-9010.63.4.408ArticlePubMed

- 33. Bozeman DP, Perrewé PL. The effect of item content overlap on organizational commitment questionnaire: turnover cognitions relationships. J Appl Psychol. 2001;86(1):161-173. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.1.161ArticlePubMed

- 34. Kim J, Kim S, Han N, Jeong SH. Mediating effect of leader-member exchange on the ethical leadership of nursing unit managers and turnover intention of clinical nurses: a nationwide survey using proportional quota sampling. J Korean Acad Nurs Adm. 2024;30(1):42-54. https://doi.org/10.11111/jkana.2024.30.1.42Article

- 35. Hayes AF. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. 3rd ed. The Guilford Press; 2022. 732 p.

- 36. Lee I. EasyFlow Statistics macro [Internet]. StatEdu; 2022 [cited 2024 Jul 29]. Available from: https://doi.org/10.22934/StatEdu.2020.01Article

- 37. Ko Jh, Im Mh, Gwon Jo. The influence of organizational commitment and resilience on presenteeism among clinical nurses. Korean J Occup Health Nurs. 2020;29(1):38-48. https://doi.org/10.5807/kjohn.2020.29.1.38Article

- 38. Kim GH, You JO, Lee M, Choi Y, Lee YM, Shin JH. Factors affecting burnout among tertiary hospital nurses during the COVID-19 outbreak. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs. 2021;30(4):390-399. https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2021.30.4.390Article

- 39. Cho YS, Chang HE, Lee H. Relationships among Nursing skill mix, missed nursing care, and adverse events in small and medium-sized hospital comprehensive nursing care wards. J Korean Acad Nurs Adm. 2024;30(2):163-174. https://doi.org/10.11111/jkana.2024.30.2.163Article

- 40. Lee SM, Kim KM. Influences of positive psychological capital, job satisfaction, and social support on performance of nurses in comprehensive nursing care service wards. Korean J Occup Health Nurs. 2023;32(4):185-194. https://doi.org/10.5807/kjohn.2023.32.4.185Article

- 41. Bekker M, Coetzee SK, Klopper HC, Ellis SM. Non-nursing tasks, nursing tasks left undone and job satisfaction among professional nurses in South African hospitals. J Nurs Manag. 2015;23(8):1115-1125. https://doi.org/10.1111/jonm.12261ArticlePubMed

- 42. Kim HJ, Jung MS, Heo EJ. Effect of nurses’ person-environment fit on positive psychological capital, career commitment, and turnover intention. J Korean Acad Nurs Adm. 2023;29(2):169-180. https://doi.org/10.11111/jkana.2023.29.2.169Article

- 43. Kang KO, Han N, Jeong JA, Choi YE, Park JK, Jeong SH. A predictive model of turnover among nurses in a tertiary hospital: decision tree analysis. J East West Nurs Res. 2023;29(1):68-77. https://doi.org/10.14370/jewnr.2023.29.1.68Article

- 44. Pereira F, Querido A, Verloo H, Bieri M, Laranjeira C. Consequences of nurse presenteeism in Switzerland and Portugal and strategies to minimize it: a qualitative study. Healthcare (Basel). 2022;10(10):1871. https://doi.org/10.3390/healthcare10101871ArticlePubMedPMC

- 45. Ahansaz N, Adib-Hajbaghery M, Baghaei R. Missed nursing care and its relationship with nurses’ moral sensitivity: a descriptive-analytical study. BMC Nurs. 2024;23(1):169. https://doi.org/10.1186/s12912-024-01854-8ArticlePubMedPMC

- 46. An CK, Han KD. A study on the influencing factors on turnover intention of nurses: focusing on the relationship among job satisfaction, work appropriateness, health status, and perceived lack of number of doctors. J Labor Stud. 2023;46:41-77. https://doi.org/10.56030/kuirle.2023.06.46.41Article

- 47. Shin S, Kim SH. Influence of night shift work and sleep efficiency on fatigue, depression and turnover intension among hospital nurses. Korean Data Inf Sci Soc. 2020;31(2):311-322. https://doi.org/10.7465/jkdi.2020.31.2.311Article

- 48. Dziuba-Ellis J. Float pools and resource teams: a review of the literature. J Nurs Care Qual. 2006;21(4):352-359. https://doi.org/10.1097/00001786-200610000-00013ArticlePubMed

- 49. Hong JY, Chae JM, Song MR, Kim EM. A utilization strategy of nursing staff by types of medical institutions: nurse staffing level of medium and small-sized hospitals. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2017;18(8):162-170. https://doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.8.162Article

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

| Characteristic | n (%) or M±SD | Turnover intention | |||

|---|---|---|---|---|---|

| M±SD | t or F | p | Post-hoca) | ||

| Age (yr) | 31.2±5.48 | 2.02b) | .140 | ||

| 24–29 | 93 (44.7) | 2.93±0.96 | |||

| 30–39 | 96 (46.2) | 2.92±0.95 | |||

| ≥40 | 19 (9.1) | 2.68±0.42 | |||

| Gender | –1.09 | .285 | |||

| Men | 16 (7.7) | 3.05±0.52 | |||

| Women | 192 (92.3) | 2.89±0.94 | |||

| Marital status | 2.32 | .022 | |||

| Single | 133 (63.9) | 3.00±0.97 | |||

| Married | 75 (36.1) | 2.72±0.79 | |||

| Religion | 3.58 | .721 | |||

| No | 147 (70.7) | 2.92±0.94 | |||

| Yes | 61 (29.3) | 2.87±0.85 | |||

| Education level | 3.29 | .022 | |||

| Associate’s degree1 | 7 (3.4) | 3.34±1.25 | 1>4 | ||

| College2 | 163 (78.4) | 2.96±0.90 | |||

| University3 | 20 (9.6) | 2.82±0.85 | |||

| ≥Master’s degree4 | 18 (8.6) | 2.32±0.79 | |||

| Total clinical career (yr) | 7.17±4.80 | 3.32 | .038 | ||

| 1–<51 | 73 (35.1) | 3.04±0.90 | 1>3 | ||

| 5–<102 | 92 (44.2) | 2.94±0.95 | |||

| ≥103 | 43 (20.7) | 2.60±0.80 | |||

| Clinical career at current hospital (yr) | 6.28±4.59 | –2.09 | .103 | ||

| <3 | 56 (26.9) | 3.05±0.85 | |||

| 3–<5 | 36 (17.3) | 3.01±1.00 | |||

| 5–<10 | 81 (38.9) | 2.89±0.94 | |||

| ≥10 | 35 (16.9) | 2.58±0.81 | |||

| Clinical career at the current work (yr) | 3.94±3.01 | 0.16 | .926 | ||

| <1 | 27 (13.0) | 2.97±0.77 | |||

| 1–<3 | 69 (33.2) | 2.84±0.93 | |||

| 3–<5 | 44 (21.1) | 2.92±0.86 | |||

| ≥5 | 68 (32.7) | 2.92±1.01 | |||

| Position | 1.56 | .120 | |||

| Staff nurse | 176 (84.6) | 2.94±0.91 | |||

| Charge nurse | 32 (15.4) | 2.67±0.95 | |||

| Shift pattern | –1.46 | .146 | |||

| Non-shift | 11 (5.3) | 2.51±0.63 | |||

| Shift | 197 (94.7) | 2.92±0.93 | |||

| Work department | 0.75 | .562 | |||

| Medical ward | 60 (28.8) | 2.98±0.91 | |||

| Surgical ward | 47 (22.6) | 2.84±0.80 | |||

| Comprehensive nursing care ward | 25 (12.0) | 2.64±0.99 | |||

| Intensive care unit | 69 (33.2) | 2.96±0.95 | |||

| Others | 7 (3.4) | 3.00±1.18 | |||

| Night shift (day/mo) | 6.00±2.51 | 3.06 | .029 | ||

| 0 | 9 (4.3) | 2.51±0.78 | |||

| 1–4 | 29 (13.9) | 2.59±0.71 | |||

| 5–6 | 111 (53.4) | 2.89±0.92 | |||

| ≥7 | 59 (28.4) | 3.14±0.97 | |||

| Employment type | –0.62 | .538 | |||

| Full time | 206 (99.0) | 2.90±0.92 | |||

| Contract | 2 (1.0) | 3.30±0.14 | |||

| Income (10,000 won) | 5,492.13±1,254.23 | 1.48 | .231 | ||

| 2,400–<5,000 | 59 (28.4) | 3.04±0.83 | |||

| 5,000–<7,000 | 117 (56.3) | 2.89±0.95 | |||

| ≥7,000 | 32 (15.3) | 2.70±0.94 | |||

| Nursing management level | 0.19 | .852 | |||

| 1st | 160 (76.9) | 2.91±0.92 | |||

| 2nd | 48 (23.1) | 2.88±0.91 | |||

| Hospital location | 0.19 | .823 | |||

| Seoul | 59 (28.4) | 2.86±0.95 | |||

| Metropolitan city | 51 (24.5) | 2.97±0.91 | |||

| City | 98 (47.1) | 2.89±0.91 | |||

| Variable | M±SD | Min | Max | Range |

|---|---|---|---|---|

| Presenteeism | ||||

| Health problem | 3.63±2.67 | 0.00 | 13.00 | 0–19 |

| Work impairment | 39.63±13.97 | 0.00 | 87.50 | 0–100 |

| Perceived productivity | 72.90±17.95 | 4.00 | 100 | 0–100 |

| Missed nursing care | ||||

| Part A (missed nursing care) | 1.31±0.34 | 0.33 | 2.42 | 0–4 |

| Ambulation 3 times per day or as ordered | 1.23±1.03 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Turning patient every 2 hours | 1.50±0.87 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Feeding patient when the food is still warm | 1.06±0.73 | 0.00 | 3.00 | 0–4 |

| Setting up meals for patients who feed themselves | 1.02±0.76 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Medications administered within 30 minutes of the scheduled time | 1.34±0.63 | 0.00 | 3.00 | 0–4 |

| Vital signs assessed as ordered | 1.23±0.53 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Monitoring intake/output | 1.17±0.49 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Full documentation of all necessary data | 1.52±0.59 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Patient teaching about procedures, tests, and other diagnostic studies | 1.33±0.65 | 0.00 | 3.00 | 0–4 |

| Emotional support to patient and/or family | 1.91±0.83 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Patient bathing/skin care | 1.38±0.90 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Mouth care | 1.38±0.98 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Hand washing | 1.41±0.67 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Patient discharge planning and teaching | 1.11±0.45 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Bedside glucose monitoring as ordered | 1.11±0.42 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Patient assessments performed each shift | 1.16±0.45 | 0.00 | 3.00 | 0–4 |

| Focused reassessments according to patient condition | 1.30±0.59 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| IV/central line site care and assessments according to hospital policy | 1.24±0.50 | 0.00 | 3.00 | 0–4 |

| Response to call light is initiated within 5 minutes | 1.07±0.64 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| PRN medication requests acted on within 15 minutes | 1.28±0.61 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Assess effectiveness of medications | 1.44±0.65 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Attend interdisciplinary care conference whenever held | 1.73±1.23 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Assist with toileting needs within 5 minutes of request | 1.34±0.83 | 0.00 | 4.00 | 0–4 |

| Skin/wound care | 1.26±0.60 | 0.00 | 3.00 | 0–4 |

| Part B (reason for missed nursing care) | 2.62±0.62 | 1.06 | 4.00 | 1–4 |

| Job satisfaction | 2.84±0.81 | 1.00 | 5.00 | 1–5 |

| Turnover intention | 2.90±0.92 | 1.00 | 5.00 | 1–5 |

| Variable | Presenteeism | Missed nursing care | Job satisfaction |

|---|---|---|---|

| r (p) | r (p) | r (p) | |

| Missed nursing care | .41 (<.001) | ||

| Job satisfaction | –.46 (<.001) | –.33 (<.001) | |

| Turnover intention | .41 (<.001) | .33 (<.001) | –.42 (<.001) |

| Variable | B | SE | β | t | p | 95% CI | F (p) | R2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Direct effect | ||||||||

| Step 1: P → MNC | 0.23 | .04 | .39 | 5.89 | <.001 | 0.16 to 0.31 | 6.64 (<.001) | .19 |

| Step 2: P → JS | –0.57 | .10 | –.39 | –5.71 | <.001 | –0.76 to –0.37 | 8.30 (<.001) | .25 |

| Step 2: MNC → JS | –0.37 | .16 | –.15 | –2.25 | .025 | –0.69 to –0.05 | ||

| Step 3: P → TI | 0.32 | .12 | .20 | 2.73 | .007 | 0.09 to 0.55 | 9.17 (<.001) | .29 |

| Step 3: MNC → TI | 0.36 | .18 | .13 | 2.00 | .047 | 0.00 to 0.72 | ||

| Step 3: JS → TI | 0.30 | .08 | –.27 | -3.87 | <.001 | –0.45 to –0.15 | ||

| Indirect effect | ||||||||

| Total indirect effect | 0.28 | 0.06a) | 0.16 to 0.41 | |||||

| Indirect effect 1: P → MNC → TI | 0.08 | 0.04a) | 0.01 to 0.17 | |||||

| Indirect effect 2: P → JS → TI | 0.17 | 0.05a) | 0.07 to 0.28 | |||||

| Indirect effect 3: P → MNC → JS→ TI | 0.03 | 0.01a) | 0.00 to 0.06 | |||||

| Total effect | ||||||||

| P → TI | 0.60 | .10 | .37 | 5.71 | <.001 | 0.39 to 0.81 | 7.88 (<.001) | .21 |

M, mean; SD, standard deviation. a)By Scheffé test. b)By Welch test.

IV, intravenous; M, mean; Max, maximum; Min, minimum; PRN, as needed; SD, standard deviation.

B, unstandardized estimate; β, standardized estimate; CI, confidence interval; JS, job satisfaction; MNC, missed nursing care; P, presenteeism; SE, standard error; TI, turnover intention. a)Boot SE.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite