Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 50(4); 2020 > Article

- Original Article A Structural Equation Model of Health-Related Quality of Life among Older Women Following Bilateral Total Knee Replacement

- Hyun Ok Lee, Jae Soon Yoo

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2020;50(4):554-570.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.19216

Published online: August 31, 2020

2Department of Nursing, Chungbuk National University, Cheongju, Korea

Abstract

Purpose

This study aimed to develop and test a structural equation model of health-related quality of life among older women following bilateral total knee replacement based on a literature review and Wilson and Cleary’s model of health-related quality of life.

Methods

One hundred ninety three women who were diagnosed with osteoarthritis, were older than 65 years, and were between 13 weeks and 12 months of having a bilateral total knee replacement were recruited from an outpatient clinic. Data were collected from July 2017 to April 2018 using a structured questionnaire and medical records. Data were analyzed using SPSS/WIN 22.0, AMOS 22.0, and Smart PLS 3.2.4.

Results

The fitness of the hypothetical model was good, with coefficients of determination (R2 ) ranging between .28 and .75 and predictive relevance (Q2 ) between .26 and .73. The standardized root mean square residual of the model fit indices for the hypothetical model was .04; which explained 64.2% of physical and 62.5% of mental health-related quality of life. Self-efficacy, symptom status, functional status, and general health perceptions had a significant direct effect on physical health-related quality of life, while social support, symptom status, and general health perceptions had a significant direct effect on participants’ mental-health-related quality of life.

Conclusion

To improve the physical and mental quality of life of older women who receive bilateral knee replacement, nursing-based intervention strategies that reduce symptoms, improve functional status, and increase health perceptions, self-efficacy, and social support are needed. The most important factor is the symptom status.

Published online Aug 13, 2020.

https://doi.org/10.4040/jkan.19216

Abstract

Purpose

This study aimed to develop and test a structural equation model of health-related quality of life among older women following bilateral total knee replacement based on a literature review and Wilson and Cleary's model of health-related quality of life.

Methods

One hundred ninety three women who were diagnosed with osteoarthritis, were older than 65 years, and were between 13 weeks and 12 months of having a bilateral total knee replacement were recruited from an outpatient clinic. Data were collected from July 2017 to April 2018 using a structured questionnaire and medical records. Data were analyzed using SPSS/WIN 22.0, AMOS 22.0, and Smart PLS 3.2.4.

Results

The fitness of the hypothetical model was good, with coefficients of determination (R2) ranging between .28 and .75 and predictive relevance (Q2) between .26 and .73. The standardized root mean square residual of the model fit indices for the hypothetical model was .04; which explained 64.2% of physical and 62.5% of mental health-related quality of life. Self-efficacy, symptom status, functional status, and general health perceptions had a significant direct effect on physical health-related quality of life, while social support, symptom status, and general health perceptions had a significant direct effect on participants' mental-health-related quality of life.

Conclusion

To improve the physical and mental quality of life of older women who receive bilateral knee replacement, nursing-based intervention strategies that reduce symptoms, improve functional status, and increase health perceptions, self-efficacy, and social support are needed. The most important factor is the symptom status.

서 론

1. 연구의 필요성

슬관절 전치환술은 퇴행성 슬관절염 환자의 마지막 치료단계에 주로 시행되는 수술[1]로, 이 수술 건수는 매년 증가 추세이다. 2012~2017년 다 빈도 수술 건수 중에서 슬관절 전치환술의 연평균 증가율이 4.0%로, 33개 주요 수술건수의 증가율 1.2%에 비해 높은 수준[2]이다. 슬관절 전치환술의 건수가 증가하는 이유는 슬관절 통증의 감소, 일생생활을 통한 기능회복 및 환자의 삶의 질 향상에 효과적이기 때문이다[1, 3]. 그러나 슬관절 전치환술 후 6개월이 지나도 대상자의 32%가 무릎 불안정성, 심한 통증, 활동제한[4]이 있고, 수술 1년 후에 일부 대상자들은 여전히 무릎 꿇기, 쪼그리거나 양반다리 자세의 어려움 등 심각한 신체기능장애[3] 및 낙상 두려움[5]이 있다. 또한 수술 후 자기효능감이 낮을수록 신체기능 회복이 지연되고[6], 수술 후 1년이 지난 환자의 18.6%는 수술결과에 불만족하는 것으로 나타났다[7]. 특히 양측 슬관절 전치환술 환자의 경우 편측 수술환자보다 합병증 및 사망률 위험성이 높고[8], 건강한 노인에 비해 수술 후 낙상의 위험이 더 크며[9] 수술 후 1년 후에도 대부분의 환자들은 건강한 노인의 신체활동에 미치지 못하므로[10], 양측 슬관절 전치환술 환자의 건강관리의 중요성을 알 수 있다.

슬관절 전치환술을 받은 대상자의 건강관련 삶의 질 수준이 고관절 치환술을 받은 대상자보다 유의하게 낮았는데, 그 이유는 슬관절 전치환술의 경우 고관절 전치환술에 비해 수술 후 신체 기동성 효과가 낮기 때문이라고 보고[11]되었다. 슬관절 전치환술 후 대상자는 신체적 장애상황에 처하거나 심한 통증을 경험하며[12], 수술 후 불만족한 경우에 관절강직 증상을 더 많이 호소하였다[13]. 이러한 수술 후 신체적인 문제는 우울 등의 정신적인 문제에 영향을 미쳐[14] 성공적인 수술이라 하더라도 회복기간 동안 건강관련 삶의 질에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보고되었다[1]. 특히 65세 이상 여성노인의 슬관절 전치환술 건수는 남성노인보다 약 6배 많고[15], 수술 후 여성의 건강관련 삶의 질이 남성보다 낮기[14] 때문에 슬관절 전치환술을 받은 여성 노인의 건강관련 삶의 질 관리가 더욱 필요함을 알 수 있다. 건강관련 삶의 질은 개인의 신체적, 정신적, 사회 심리적 건강에 대한 주관적 만족감으로[16], 사회정책, 건강관리 분야의 주요 결과지표 중의 하나로[17], 보건의료분야의 주요 관심 과제로 부각되어 왔다. 슬관절 전치환술 환자의 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 요인들은 연령 등의 개인적 특성[1], 수술 후 통증, 관절강직, 기능제한 등과 같은 신체적 증상[1, 13, 18], 우울, 낙상 두려움과 같은 심리적 증상[5, 18, 19], 비만, 동반질환, 수술 후 경과기간 등과 같은 생리적 요인[1, 11], 건강지각[20], 사회적 지지[1, 18, 20]와 같은 환경적 요인 등이 있다. 그러나 대부분의 연구들은 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 일부 요인들을 규명한 연구로, 수술 후 건강관련 삶의 질 영향요인들을 총체적으로 탐색한 연구는 미흡하다. 최근 슬관절 전치환술에 대한 국내 연구는 주로 입원환자나 수술 후 급성기에 있는 환자 대상의 연구이므로 다른 수술과 달리 퇴원한 이후에도 오랜 회복기간이 요구되는 슬관절 전치환술 후 1년 이내인 대상자들의 건강관련 삶의 질 연구[11, 18]는 부족하다. 슬관절 전치환술을 받은 후 대부분의 저강도 신체활동 복귀 시점이 13주부터이나[21], 수술 후 회복과정인 1년 동안 신체적·정신적 고통을 겪고 있어[1, 4, 7] 이 시기에 건강관련 삶의 질이 낮아 질 수 있다. 이러한 선행연구들[1, 4, 7, 11, 18, 21]을 통해 슬관절 전치환술 후 저강도 신체활동 복귀시점인 13주부터 수술 불만족이나 심각한 신체기능제한이 있는 시기 즉 수술 후 1년 이내인 대상자의 건강관련 삶의 질 관리가 요구되고 있다.

Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형은 보건의료분야에 적용 가능한 모형으로[22], 생의학적 패러다임과 사회과학의 패러다임이 통합된 모형이다. 이 모형은 생물학적·생리적 요인, 증상상태, 기능상태, 건강지각이 삶의 질로 가는 일 방향 경로를 설정하여, 건강관련 삶의 질을 설명하는 요인들의 인과적인 관계 구조이며, 개인적 특성과 환경적 특성은 생물학적·생리적 요인을 제외한 4가지 요인에 영향을 주는 것으로 제시하고 있다. 이와 같이 Wilson과 Cleary [16]의 모형은 건강관련 삶의 질 관련 요인들 간의 관계를 총체적으로 설명하고 있으나, 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 개인적 특성을 자세히 제시하고 있지 않다. 이러한 제한점을 보완하기 위해 Ferrans 등[23]은 이 모형의 개인적 특성에 질병, 치료 및 행동에 대한 지식이나 신념, 태도 등의 심리적 요인 등을 구체적으로 포함시켜 제시하였다. Ferrans 등[23]이 개인적 특성으로 제시한 자기효능감은 건강의 회복이나 질병 악화의 핵심요인으로 작용하는 주요한 심리적 특성[24]으로 증상, 지각된 건강상태 및 삶의 질에 영향을 미치는 주요 요인이다[25]. 이에 본 연구에서는 Ferrans 등[23]이 제시한 자기효능감을 개인적 특성에 포함하였다. 또한 선행연구에서 슬관절 전치환술 후 1년 이내에 낙상에 영향을 주는 요소는 고령과 낙상 두려움 등[26]으로 슬관절 전치환술 후 대상자의 낙상 두려움 관리의 중요성[27]을 보고하고 있어, 본 연구에서는 낙상 두려움을 개인적 특성 변수로 포함시켰다.

그동안 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형에 근거한 연구는 환자 대상의 연구들이었으며[28, 29, 30], 국내 선행연구는 65세 이상의 퇴행성관절염 노인환자 대상의 연구[28]가 있을 뿐 슬관절 전치환술 노인의 삶의 질 영향요인을 파악한 연구는 없었다. 선행연구[28]의 가설적 모형은 개인적 특성에 인구학적 요인(연령, 결혼상태, 종교 및 교육)을 포함시켰으나, 상기한 바와 같이 본 연구에서는 개인적 특성에 연령 이외에 Ferrans 등[23]이 제시한 수술 후의 낙상 두려움[5], 자기효능감[6]을 포함시켰다. 증상상태, 기능상태가 건강 관련 삶의 질로 가는 경로를 추가 제시한 선행연구[28]와 다르게 본 연구에서는 증상상태, 기능상태뿐 아니라 생물학적·생리적 요인까지도 건강관련 삶의 질로 가는 직접경로가 있는 가설적 모형을 구축하였다. 또한 선행연구[28]에서 대상자의 전반적인 삶의 질을 측정하였으나, 본 연구에서는 사회정책, 임상치료 및 중재 효과의 결과지표로 활용되는 건강관련 삶의 질[17, 31]을 신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질로 분류하여 각각의 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 요인을 규명하고자 한다.

이에 본 연구에서는 양측 슬관절 전치환술 후 여성노인의 건강관련 삶의 질 영향요인을 규명하기 위해 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형과 선행연구결과[1, 11, 18, 19, 20, 23]를 토대로 대상자의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질 모형을 구축하여, 이를 검증하고자 한다. 본 연구의 결과는 양측 슬관절 전치환술 후 여성노인의 건강관련 삶의 질을 포괄적으로 이해하고 이를 향상시키기 위한 간호중재 수립에 필요한 근거 자료를 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형을 근간으로 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 요인을 규명하기 위함이며 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

• 양측 슬관절 전치환술 후 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 대한 가설적 모형을 구축한다.

• 양측 슬관절 전치환술 후 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 대한 가설적 모형의 적합성을 검증한다.

• 양측 슬관절 전치환술 후 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 요인들을 파악하고, 이들 요인들 간의 직접적·간접적 경로와 효과크기를 규명한다.

3. 이론적 기틀과 가설적 모형

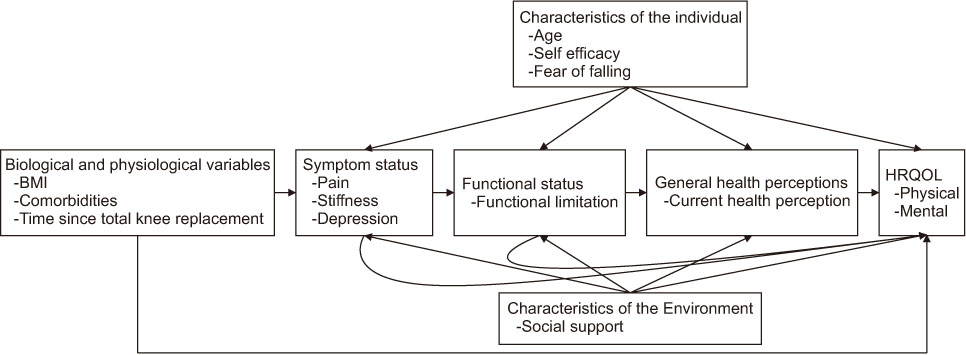

본 연구에서는 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형을 근간으로 선행연구를 고찰하여 연구의 이론적 기틀을 구성하였다(Figure 1). Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형에서는 개인적 특성과 환경적 특성이 증상상태, 기능상태, 건강지각 및 건강관련 삶의 질에 영향을 미치며, 생물학적·생리적 요인, 증상상태, 기능상태 및 건강지각은 일방향의 경로로 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 것으로 제시하고 있다. 이에 본 연구에서는 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형에서 제시한 경로를 모두 설정하여 이론적 기틀을 구성하였다. 또한 문헌고찰[1, 11, 18, 19, 20, 23]을 토대로 생물학적·생리적 요인(체질량 지수, 동반질환 개수, 수술 후 경과기간), 증상상태(통증, 관절강직, 우울), 기능상태(기능제한)가 건강관련 삶의 질로 가는 직접경로를 추가로 설정하였다(Figure 1).

Figure 1

Conceptual framework of this study.

BMI = Body mass index; HRQOL = Health related quality of life.

증상상태는 비정상적인 신체적·정서적·인지적 상태에 대한 환자의 지각으로, 주관적인 증상을 의미한다[16]. 본 연구에서는 증상상태에 통증, 관절강직의 신체적 증상뿐만 아니라 우울을 포함시켰다. 증상상태를 형성하는 지표로 우울을 선정한 이유는 퇴행성관절염 환자의 신체기능에 영향을 미치는 요인[28]으로, 슬관절 전치환술 6개월 후에 노인이 겪는 우울 등은 슬관절 기능의 회복과 건강관련 삶의 질의 주요 요인[19]이기 때문이다.

Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형이 제시하고 있는 개인적 특성에 연령 외에 Ferrans 등[23]이 개인적 특성으로 추가 제시한 자기효능감 및 낙상 두려움을 포함하였으며, 사회적 지지 변수를 환경적 특성에 포함하였다. 한편, Ferrans 등[23]이 개인적 특성으로 제시한 체질량 지수는 가설적 모형의 1단계인 생물학적·생리적 요인으로 분류하여 이론적 기틀을 구성하였다. 그 이유는 Wilson 과 Cleary [16]가 제시한 생물학적·생리적 요인은 건강 상태를 결정하는 가장 기본적인 요소로, 자가 보고가 아니라 객관적으로 관찰되고 확인 가능한 것을 의미하며 혈액검사 및 신체검사 결과 등이 포함한 임상지표를 의미하기 때문이다.

Wilson과 Cleary [16]가 제시한 건강관련 삶의 질은 삶의 다차원적 특성이 포함된 총체적인 삶의 질을 의미한다. Short-Form Health Survey 36 (SF-36)은 슬관절 전치환술 환자의 건강관련 삶의 질 측정 시 많이 사용하는 도구[1]로 건강관련 삶의 질을 신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질로 구성하였으며, 건강관련 삶의 질의 다차원적 특성이 8개의 하위 영역에 포함되어 있어 건강관련 삶의 질의 총체적인 특성 파악에 유용한 도구이다. 이에 본 연구에서는 이 도구를 사용하여 대상자의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질을 각각 측정하였다.

연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 요인을 통합적으로 파악하기 위해 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형을 근간으로 선행연구 고찰결과를 토대로, 가설적 모형을 구축하여 실증적 자료를 통해 모형의 적합성과 연구 가설을 검증하는 부분 최소자승 구조방정식 모형(Partial Least Square Structural Equation Modeling [PLS-SEM], 이하 PLS 구조방정식 모형)연구이다.

2. 연구 대상

대상자는 퇴행성관절염 진단을 받고 C도 C시 소재 1개의 종합병원에서 양측 슬관절 전치환술 후 퇴원하여 정기적으로 외래에 내원한 65세 이상의 여성노인이다. 대상자의 구체적인 선정기준은 양측슬관절 전치환술 후 저강도 신체활동 복귀시점인 13주[21]부터 수술 후 신체적·정신적 고통을 겪고 있는 1년[1, 4, 7, 14]이내의 여성 노인 중 인지기능검사[32] 결과, 비 치매군으로 판정된 자이다. 대상자 제외 기준은 수술 직후나 이후에 감염 및 합병증이 있는 자, 정신과적 질병이 있거나 류마티스 관절염 진단을 받은 자이다.

PLS 구조방정식 모형연구는 표본크기가 작더라도 통계적 분석이 가능하나, 연구결과의 외적 타당성과 대표성을 확보하기 위해서는 표본크기를 공분산 구조방정식 모형과 같이 충분하게 확보하는 것이 바람직하다[33]. 이에 본 연구의 표본크기는 공분산 구조방정식 모형분석에서 요구하는 200명으로 산출하여 자료를 수집하였으며, 응답이 불충분한 자료를 제외한 193부를 최종 분석하였다.

3. 연구도구

본 연구의 도구는 의무기록지와 구조화된 설문지를 사용하였다. 의무기록지를 이용하여 연구 대상자의 생물학적·생리적 요인(입원당 시의 체질량지수, 동반질환 개수, 수술 후 경과기간)과 개인적 특성(연령)을 조사하였다. 연구도구는 사전에 개발자 또는 번안자나 번역자로부터 도구 사용 승인을 받은 후에 사용하였다. 구조모형 분석 전에 측정도구에 대한 확인적 요인분석(Confirmatory factor analysis)을 실시하여 잠재변수를 측정하는 관측변수들의 일치성 정도를 파악하여 연구도구의 집중타당도를 평가하였다. 요인부하량 값이 .50 이상. 95 이하면 도구의 집중타당도가 확보되었다[34]고 평가하였다.

1) 자기효능감(Self efficacy)

본 연구에서는 Lorig 등[35]이 개발한 관절염 환자의 자기효능감 측정도구를 Kim [36]이 한국인 정서에 맞게 수정·보완한 구체적인 자기효능감 측정도구를 사용하였다. 이 도구는 관절염 환자의 통증조절 자기효능감, 기능적 업무 수행 자기효능감, 증상 통제 자기효능감 등으로 구성되어 있어, 관절염 환자의 자기효능감을 측정하기 위해 가장 널리 사용되므로[10] 이 도구를 사용하여 자기효능감을 측정하였다. 이 도구는 총 14개 문항(‘완전히 자신이 없다’ 10점에서 ‘완전히 자신이 있다’ 100점)이며 확인적 요인분석결과, 요인부하량 값이 .50 이하인 4개 문항(4, 7, 8, 9번)을 제거한 후, 총 10개 문항을 최종 구조모형 분석에 이용하였다. 점수 범위는 최저 100점에서 최고 1000점으로 점수가 높을수록 자기효능감이 높은 것을 의미한다. 개발 당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α 값은 .97 [35]이었고, Jeong과 Kim [37]의 연구에서 .87, 본 연구에서는 .86이었다.

2) 낙상 두려움(Fear of falling)

Tideiksaar [38]가 개발한 낙상 두려움(Fear of Falling Questionnaire) 측정도구를, Choi 등[39]이 번안한 도구를 사용하였다. 이 도구는 노인의 일상생활(외출, 실내에서 걷기, 화장실 사용하기, 계단오르내리기 등)에서의 낙상 두려움을 측정하기 위해 개발된 도구[38]로 본 연구의 대상자인 여성 노인의 낙상 두려움 측정에 적합하다. 이 도구는 총 11개 문항, 4점 척도(일상생활수행에서의 두려움 정도를 ‘전혀 두려워하지 않음’ 1점부터 ‘항상 두려워함’ 4점)로 구성되어 있으며, 점수범위는 최저 11점에서 최고 44점으로, 점수가 높을수록 낙상 두려움이 높음을 의미한다. 확인적 요인분석결과, 요인부하량 값이 .69~.91로 집중타당도가 확보되어 전체문항을 최종 구조모형 분석에 사용하였다. 개발 당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α 값은 .94 [38]였고, Choi 등[39]의 연구에서 .85, 본 연구에서는 .96이었다.

3) 사회적 지지(Social support)

Zimet 등[40]이 개발한 다차원 사회적 지지 측정도구(Multidimensional Scale of Perceived Social Support, [MSPSS])를 Shin과 Lee [41]가 번안하고 7점 척도를 5점 척도로 수정하여, 신뢰도와 타당도를 검증한 도구를 이용하여 사회적 지지를 측정하였다. 이 도구는 가족, 친구, 의미 있는 타인으로부터 받은 지각된 사회적 지지를 측정하는 도구로, 국내 연구에서 폐결핵 환자[29] 외에도 암 환자[42]나 노인[43]의 사회적 지지 측정 도구로 사용되어 왔다. 이 도구는 3개의 하위영역(가족, 친구, 의미 있는 타인)으로 구성되었으며, 각 하위영역별 4문항으로 총 12문항의 5점 척도(‘전혀 그렇지 않다’ 1점부터 ‘항상 그렇다’ 5점)로 측정하였다. 본 연구에서는 의미 있는 타인에 의료인을 포함하여 측정하였다. 점수범위는 최저 12점에서 최고 60점으로 점수가 높을수록 사회적 지지가 좋음을 의미한다. 확인적 요인분석결과, 요인부하량 값이 .57~.71로 집중타당도가 확보되어 전체문항을 최종 구조모형 분석에 사용하였다. 개발 당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α 값은 .88 [40]이었고, Shin과 Lee [41]의 연구에서 .89, 본 연구에서는 .91이었다.

4) 통증, 관절강직, 기능제한

Bellamy 등[44]이 개발한 Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis (WOMAC) index 도구를 Ko 등[45]이 한국인 슬관절 전치환술 환자에게 맞게 수정·보완하여 신뢰도와 타당도를 검증한 K-WOMAC 도구를 사용하였다. WOMAC index는 슬관절 전치환술 후 신체적인 문제점을 효과적으로 확인할 수 있는 도구로[46], 수술 후 슬관절의 회복 정도를 평가하기에 적합하다. 이 도구는 통증, 관절강직, 기능제한을 측정하는 문항으로 구성되어 있어, 이 도구를 이용하여 통증, 관절강직, 기능제한을 측정하였다. 통증 측정 문항은 5개 문항, 5점 척도(‘전혀 없음’ 0점에서 ‘매우 심함’ 4점)로 점수범위는 최저 0점에서 최고 20점이며 점수가 높을수록 통증이 심함을 의미한다. 확인적 요인분석결과, 요인부하량 값이 .71~.86으로 집중 타당도가 확보되어 전체문항을 최종 구조모형 분석에 사용하였다. 개발 당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α 값은 .86 [44]이었고, Ko 등[45]의 연구에서 .83, 본 연구에서는 .89이었다.

관절강직 측정도구는 5점 척도(‘전혀 없음’ 0점에서 ‘매우 심함’ 4점)로 점수범위는 최저 0점에서 최고 8점이며, 점수가 높을수록 관절강직이 심함을 의미한다. 개발당시 도구의 신뢰도는 Cronbach's α 값은 .86 [44]이었고, Ko 등[45]의 연구에서 .87, 본 연구에서는 .92이었다.

기능제한 측정도구는 5점 척도(‘전혀 없음’ 0점부터 ‘매우 심함’ 4점)로 점수범위는 최저 0점에서 최고 64점이며, 점수가 높을수록 일상적인 신체활동을 수행하는데 어려움이 많음을 의미한다. 확인적 요인분석결과, 1개 문항(16번)의 요인부하량 값이 .35으로 나타나 제거하였으며, 총 16개 문항을 최종분석에 사용하였다. 개발 당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α 값은 .91 [44]이었고, Ko 등[45]의 연구에서 .91, 본 연구에서는 .94이었다.

5) 우울

노인의 우울을 측정하기 위해 Yesavage와 Sheikh [47]가 개발한 Geriatric Depression Scale (GDS) Short form 도구를 Kee [48]가 번역하여 표준화한 한국판 노인 우울척도 단축형 도구(GDS Korea Version)를 사용하여 측정하였다. 이 도구는 국내에서 노인의 우울을 측정하기 위해 가장 널리 사용되는 도구로 총 15개 문항의 “예, 아니오”로 답하는 양분척도로 되어있다. 점수범위는 최저 0점에서 최고 15점으로 5점 이상인 경우 우울증이 있으며, 점수가 높을수록 우울이 심한 것으로 평가한다[48]. 개발 당시 도구의 신뢰도 Cronbach's α값은 .95 [47]이었고, Kee [48]의 연구에서 .88, 본 연구에서는 .91이었다.

6) 건강지각

Ware [49]가 개발한 ‘Health Perception Questionnaire’ 도구의 하위 항목인 ‘현재의 건강’ 문항을 전문가 2인의 자문을 받아 문항표현을 이해하기 쉽게 수정한 도구[28]를 사용하여 건강지각을 측정하였다. 본 도구는 ‘나는 현재 건강에 자신을 갖는다’의 1개 문항으로 구성되어 있고, 5점 척도(1점 ‘전혀 아니다’ 에서 5점 ‘매우 그렇다’) 측정하였으며, 점수가 높을수록 현재 건강에 대해 긍정적으로 생각한다는 것을 의미한다.

7) 건강관련 삶의 질

건강관련 삶의 질은 Ware와 Sherbourne [50]이 개발한 SF-36 Version II를 이용하였다. 이 도구는 슬관절 전치환술 환자의 건강관련 삶의 측정도구로 가장 많이 사용하는 도구[1]로 건강관련 삶의 질의 다차원적 특성이 포함되어 있어 건강관련 삶의 질의 총체적 특성 파악에 적합하다. 이 도구는 총 36개 문항(건강상태변화 1개 문항과 건강관련 삶의 질 35개 문항), 8개의 하위영역으로 구성되었다. 8개의 하위영역은 신체적 건강관련 삶의 질(Physical Component Summary [PCS])과 정신적 건강관련 삶의 질(Mental Component Summary [MCS])로 구성되어 있으며, 점수가 높을수록 해당 영역의 건강관련 삶의 질이 높은 것을 의미한다. SF-36 Version II는 8개의 하위척도의 점수를 각각 사용하거나 T-점수로 변환된 PCS와 MCS 사용을 제시하고 있어[51], 본 연구에서는 T점수로 변환된 PCS와 MCS를 사용하였다. SF-36 Version II 도구사용 승인(License Number: QM040709)을 받아 한국어판 SF-36 Version II와 통계 소프트웨어(Quality Metric Health OutcomesTM Scoring Software 5.1 프로그램)를 이용하여 점수를 산출하였다. 확인적 요인분석결과, 신체적 건강관련 삶의 질의 요인부하량 값 .65~.81, 정신적 건강관련 삶의 질의 요인부하량 값은 .72~.89로 나타나 전체문항을 최종 구조모형 분석에 사용하였다. 개발 당시 8개 하위영역의 신뢰도 Cronbach'α 값은 .78~.93 [50]이었다. 본 연구에서의 신체적 건강관련 삶의 질의 신뢰도 Cronbach'α 값은 .83 (하위영역은 .82~.99), 정신적 건강관련 삶의 질의 신뢰도 Cronbach'α 값은 .88 (하위영역은 .81~.99)이었다.

4. 자료수집방법

2017년 7월 1일부터 2018년 4월 6일까지 C도 C시 소재의 1개 종합병원에서 대상자 선정기준에 부합되는 여성노인에게 연구자가 직접 연구 목적을 설명하고, 연구 참여에 자발적으로 동의한 대상자의 의무 기록지를 열람하여 조사하였다. 연구자가 직접 대상자에게 설문지를 배부하여 자료를 수집하였으며, 설문지 작성 시간은 20~30분이었다. 자료수집 시에 설문 내용에 대한 가독력이 낮은 대상자에 한하여 연구자가 직접 설문 내용을 읽어주고, 대상자의 답변을 설문지에 대신 표기하였다.

5. 연구의 윤리적 고려

충북대학교 생명윤리심의위원회(Institutional Review Board)의 심의·승인(승인번호: CBNU-201706-SB-471-01)을 거쳐 자료를 수집하였다. 대상자에게 연구 설명서를 배부하여 연구 목적, 자발적인 연구 참여, 연구 도중 언제라도 연구 참여를 중도 포기할 수 있다는 것, 설문 작성 소요시간 및 익명성 보장 등을 설명한 후에 연구참여 의사를 밝힌 대상자에 한하여 서면 동의서를 받았으며, 설문조사 후에 소정의 답례품을 제공하였다.

6. 자료 분석방법

구조방정식 연구에서 잠재변수가 측정지표에 영향을 미치는 지표는 반영지표(reflective indicator)이며, 반대로 측정지표들이 잠재변수를 형성하거나 잠재변수의 원인이 되는 지표는 형성지표(formative indicator)이다[33]. 그동안 형성지표를 분석하는 통계프로그램 지원 여부, 모형식별의 어려움 등으로 인해 구조방정식 모형 연구의 대부분이 반영지표를 적용하거나, 형성지표 적용이 적합한 연구에서도 반영지표를 적용한 연구가 대부분이었다[33]. 공분산 구조방정식 연구에서 형성지표를 반영지표로 잘못 설정하면 경로계수와 R2이 커져 연구가설 검증 시 제1종 오류 또는 제2종 오류가 발생한다[33]. 본 연구의 구조모형에 제시한 증상상태의 측정지표는 통증, 관절강직, 우울인데, 이들 지표는 증상상태를 구성하는 형성지표이다. PLS 구조방정식 모형은 반영지표와 형성지표를 모두 지원하여 모형식별 문제가 없기 때문에[33] 반영지표와 형성지표가 함께 있는 구조방정식 모형 연구의 경우, PLS 구조방정식 모형을 이용하는 것이 바람직하다[33, 52]. 또한 PLS 구조방정식 모형은 잠재변수가 1개의 항목으로 측정될 때 쉽게 사용할 수 있고, 공분산 구조방정식 모형에 비해 더 높은 수준의 통계 검증이 가능하다[52]. 이에 본 연구에서는 PLS 구조방정식 모형을 이용하여 구조모형을 검증하였다. 구조모형을 검증하기 전에 본 연구의 구조모형에 포함된 변수에 대한 대상자의 응답데이터에 결측치와 이상치가 없었음을 확인하였다.

본 연구에서는 SPSS version 22.0, Amos 22.0 프로그램과 SmartPLS 3.2.4 프로그램을 이용하여 자료를 분석하였으며, 가설적 모형을 검증하기 전에 측정도구의 확인적 요인 분석을 하였다. 대상자의 인구사회학적 특성, 건강 관련 특성과 연구 변수들은 서술적 통계로 분석하였으며, 자료의 정규성을 검토하였다. 측정 변수들 간의 다중공선성은 분산팽창지수(Variation Inflation Factor [VIF]), 공차한계(tolerance) 및 상관관계로 확인하였다.

우선 측정모형(형성적 측정모형과 반영적 측정모형)을 평가하였다. 형성적 측정모형 평가에서는 분산팽창지수(VIF)를 산출하여 다중공선성을 평가하였으며, 외부가중치(outer weight)를 이용하여 집중타당도를 평가[33, 52]하였다. 반영적 측정모형 평가에서는 반영지표의 복합신뢰도(Composite Reliability [CR]), 평균분산추출지수(Average Variance Extracted [AVE])를 이용한 집중타당도[52], Fornell-Lacker기준에 의한 판별타당도[53]를 평가하였다. 다음으로 PLS알고리즘(Algorithm)과 부트스트래핑을 실행하는데 이와 관련된 분석조건을 설정[52]한 후 구조모형을 평가하였다. 구조모형의 예측력과 잠재변수들 간의 관계를 확인하고 모형이 내생변수를 얼마나 잘 예측하는지를 평가하기 위해 다중공선성, 예측적합성(Q2)[54, 55], 결정계수(R2), 잔차평균 제곱이중근(Standardized Root Mean square Residual [SRMR]), 효과크기(f2)를 이용하였다. Q2값은 내생변수에 대한 외생변수의 예측 적합성을 의미하며, 내생잠재 변수의 중복성(redundancy)값 즉 외생변수 집합의 모든 변수와 내생변수 집합의 각 변수와의 다중상관계수의 제곱 값이다[33]. Q2값이 .35이면 큰 예측 적합성을, .15는 중간 정도, .02는 작은 예측 적합성이 있다고 평가[54, 55]하였다. R2값이 .75 이상이면 예측 정확성이 높고, .50은 중간, .25는 낮은 것으로 평가하였다[55]. PLS 구조방정식 모형의 전반적인 적합도를 평가하기 위하여 Henseler 등[56]이 제시한 잔차 평균제곱이중근(SRMR) 값을 이용하였다. 그 이유는 PLS 구조방정식 모형에서 Goodness-of-Fit Index는 형성적 측정모형에 적합하지 않고 과도모수화(over-parameterization)효과를 해결하지 못하기 때문에 사용하지 않는 것이 바람직하기 때문이며[52], SRMR은 모형의 적합 여부를 확인하기 위해 가장 신뢰할 만한 지표로 PLS 구조방정식 모형과 공분산 구조방정식 모형과의 비교가 용이[56]하기 때문이다. SRMR 값은 Hu와 Bentler [57]가 제시한 기준(.05 이하)으로 평가하였다. 효과크기(f2)는 내생변수에 대한 외생변수의 상대적 영향력을 의미한다. 즉 모든 내생변수들의 결정계수(R2)를 계산 후 모형에서 특정 외생변수가 제거 되었을 때의 R2 값은 제거된 외생변수가 내생변수에 실제로 미치는 영향을 평가[f2 = (R2included − R2excluded) / (1 − R2included)]한다. f2값이 .35이면 외생 잠재변수의 효과가 큰 것으로, .15는 중간, .02는 작은 효과가 있는 것으로 평가[52]하였다. 구조모형의 효과분석 및 연구가설을 검증하기 위하여 부트스트래핑 방법을 이용하여 경로계수와 경로계수의 유의성, 경로의 직접효과, 간접효과, 총 효과의 통계적 유의성을 검증하였다.

연구 결과

1. 대상자의 인구학적 특성 및 건강관련 특성

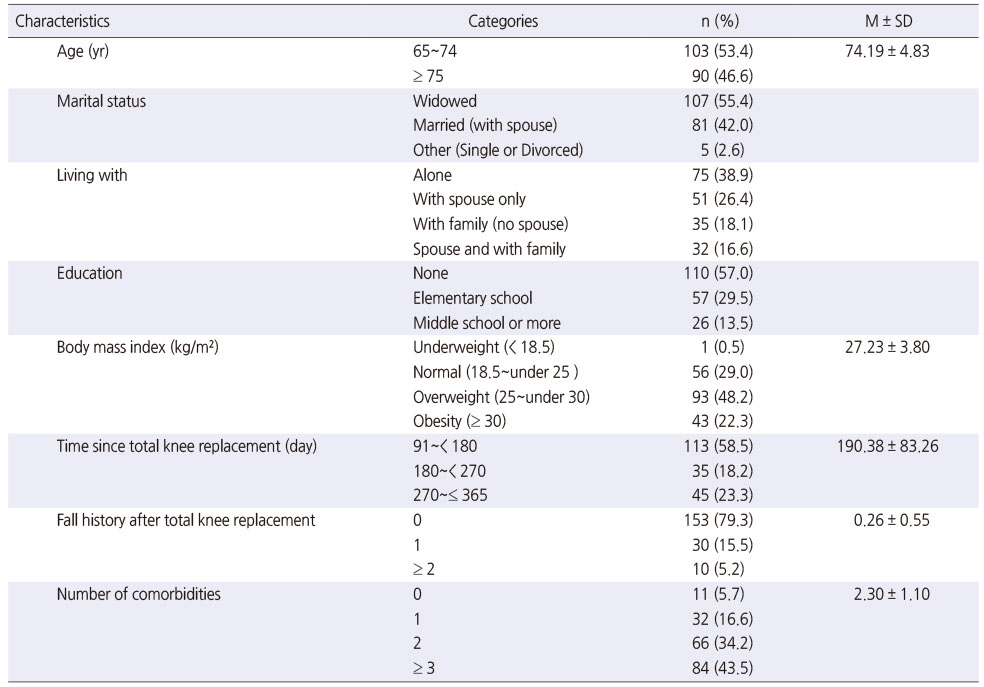

연구대상자의 평균 연령은 74.2세로 총 193명 중 65~74세가 103명(53.4%)이었으며, 배우자와 사별한 대상자가 107명(55.4%), 독거노인이 75명(38.9%)이었다. 체질량 지수의 평균은 27.23 kg/m2로 과체중인 경우(93명, 48.2%)가 가장 많았으며, 수술 후 경과기간은 평균 190.38일로, 수술 후 91일 이상 180일 이하가 113명(58.5%)이었다. 수술 후 낙상 과거력이 있는 대상자는 40명(20.7%), 대상자의 182명(94.3%)은 1개 이상의 동반질환을 보유하고 있었다(Table 1).

Table 1

Sociodemographic and Health related Characteristics of Patients (N = 193)

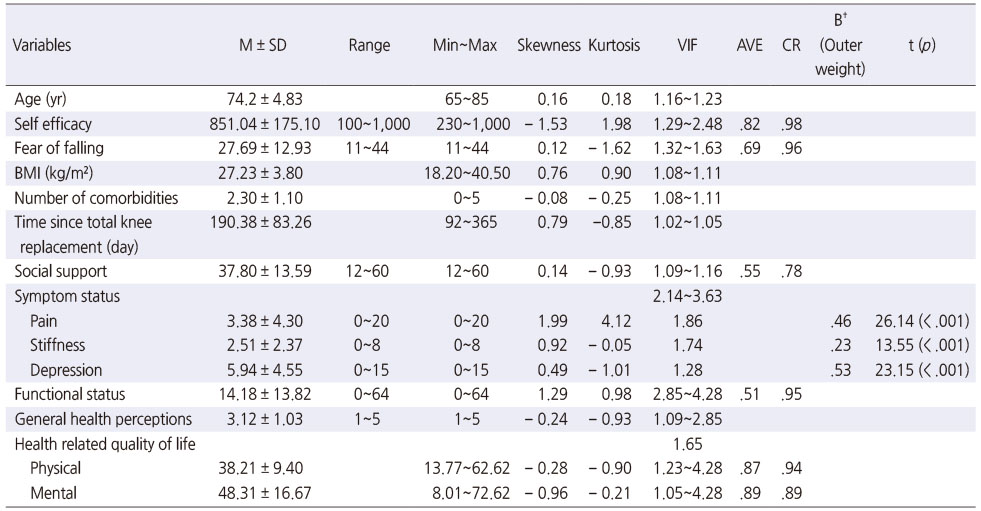

2. 연구 변수의 서술적 통계, 정규성 검정

연구 변수의 서술적 통계는 Table 2에 제시하였다. 연구 변수의 일변량 정규성 검증결과, 왜도 − 1.53~1.99, 첨도 − 1.62~4.12로 절대값이 왜도 3, 첨도 10을 넘지 않아 단일변량 정규분포의 조건을 충족하였다[54]. 측정 변수의 분산팽창지수(VIF)는 1.02~4.28, 공차한계는 .19~.95, 변수들 간의 상관계수는 .80 이하로 나타나 측정 변수 간의 다중공선성 문제가 없었다.

Table 2

Descriptive Statistics and Validity of Variables (N = 193)

3. 가설적 모형 분석

1) 측정모형 평가

형성지표로 구성된 증상상태의 신뢰도를 검증하기 위해 통증, 강직상태, 우울의 분산팽창지수(VIF)를 분석한 결과, 1.28~1.86으로 결과 값 모두 5 미만으로 나타나 다중공선성이 없음[58]을 확인하였다. 집중타당도를 확인하기 위해 외부가중치를 측정한 결과, 우울 .53 (p < .001), 통증 .46 (p < .001), 관절강직 .23 (p < .001) 순으로 모두 유의한 것으로 나타나 증상상태 개념의 집중타당도가 확보되었다. 또한 반영지표로 구성된 개념들의 복합신뢰도(CR)값은 .78~.98로 모두 .70 이상으로 나타나 내적일관성이 확보되었으며, 평균분산추출(AVE)값은 모두 .50 이상으로 집중타당도가 있는 것[53]으로 평가하였다(Table 2). 판별타당도는 구성 개념들 각각의 AVE 값이 상관계수의 제곱보다 크면 확보된 것으로 판단한다는 Fornell-Lacker의 기준[53]에 근거하여, 반영지표를 구성하는 모든 개념들의 AVE 값(.51~.89)이 측정 변수들 간 상관계수의 절대 값(.20~.77) 보다 크므로 판별타당도가 확보되었음을 확인하였다(Table 2).

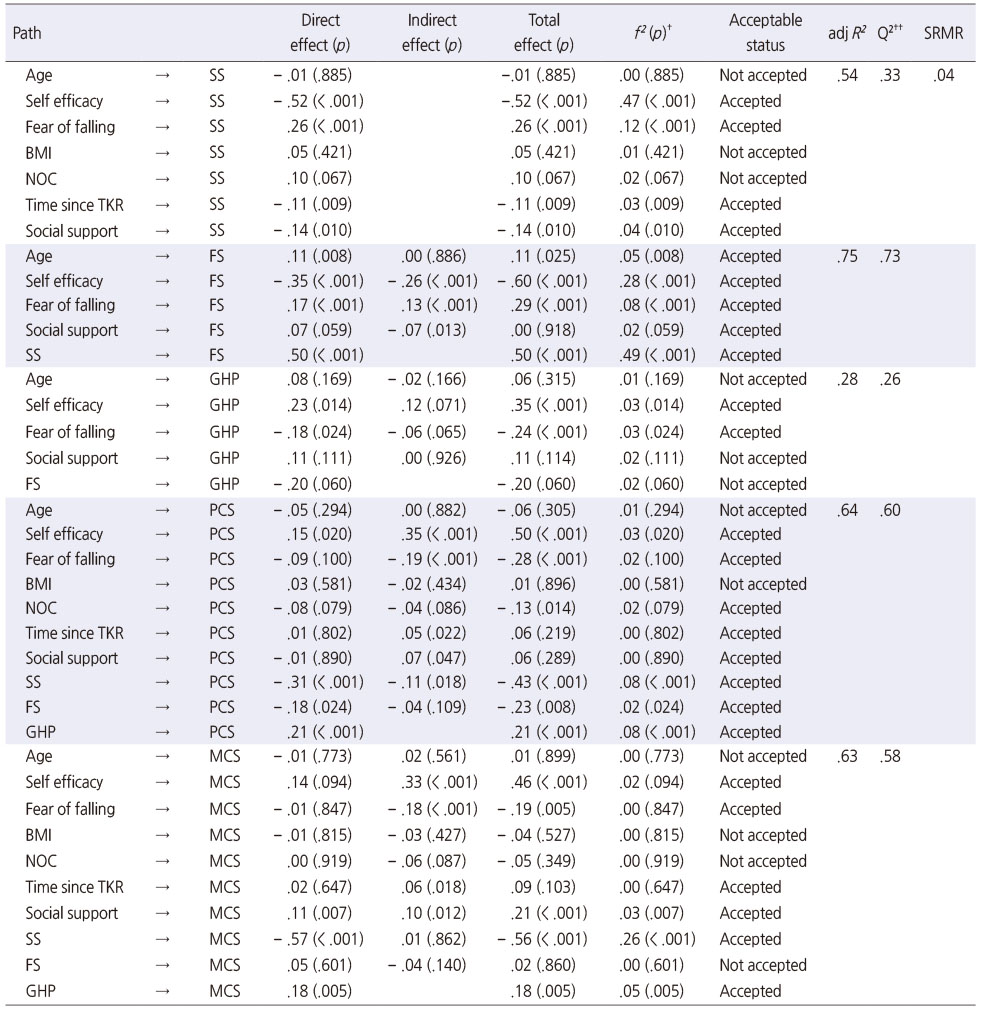

2) 가설적 모형의 적합도 평가

가설적 모형의 예측적합성 평가 결과, Stone-Geisser [54, 55]의 Q2값을 분석하여 기능상태 .73, 신체적 건강관련 삶의 질 .60, 정신적 건강관련 삶의 질 .58로 나타나 매우 적합한 것으로 평가하였고, 증상상태(.33)와 건강지각(.26)은 중간정도의 적합성이 있었다. 결정계수(R2)측정결과, 기능상태 .75, 신체적 건강관련 삶의 질 .64, 정신적 건강관련 삶의 질 .63, 증상상태 .54로 건강지각 .28을 제외하고 중간 이상의 설명력을 가졌다. 또한 가설적 모형의 전반적인 적합도를 평가하기 위한 SRMR 값은 .04로 나타나, 연구 모형의 적합도가 좋은 것임을 확인하였다(Table 3).

Table 3

Effect Analysis and Effect Size and Model Fit for the Hypothetical Model (N = 193)

3) 효과크기(f2) 평가

증상상태를 설명하는 외생변수들 중 자기효능감의 효과크기(f2 = .47, p < .001)가 가장 컸다. 기능상태를 설명하는 외생변수의 효과크기는 증상상태(f2 = .49, p < .001), 자기효능감(f2 = .28, p < .001)순이었으며, 건강지각은 자기효능감(f2 = .03, p = .014), 낙상 두려움(f2 = .03, p = .024)의 효과크기가 같았다. 신체적 건강관련 삶의 질 수준을 설명하는 외생변수의 효과크기는 건강지각(f2 = .08, p < .001)과 증상상태(f2 = .08, p < .001)이었으며, 정신적 건강관련 삶의 질 수준에 대한 외생변수 중 증상상태의 효과크기(f2 = .26, p < .001)가 가장 컸다(Table 3).

4. 가설적 모형의 검증

본 연구에서는 구조모형의 효과분석 및 연구가설을 검증하기 위해 경로계수와 경로계수의 유의성, 경로의 직접효과, 간접효과 및 총 효과를 확인하였으며(Table 3). 본 연구의 가설적 모형의 경로 37개 중 25개가 유의하였다(Figure 2). 증상상태를 내생변수로 하는 유의한 4개의 경로는 자기효능감(B = − .52, p < .001), 낙상 두려움(B = .26, p < .001), 수술 후 경과기간(B = − .11, p = .009) 및 사회적 지지(B = − .14, p = .010)이었으며, 이들 4개의 경로는 모두 증상상태에 직접효과와 총 효과가 있는 것으로 나타났다. 기능상태를 내생변수로 하는 5개의 경로는 모두 유의하게 나타났으며, 연령은 직접효과(B = .11, p = .008)와 총 효과(B = .11, p = .025)가 통계적으로 유의하게 나타났으며, 자기효능감은 직접효과(B = − .35, p < .001), 간접효과(B = − .26, p < .001)와 총 효과(B = − .60, p < .001) 모두 통계적으로 유의하게 나타났다. 낙상 두려움은 직접효과(B = .17, p < .001), 간접효과(B = .13, p < .001), 총 효과(B = .29, p < .001)가 통계적으로 유의하게 나타났다. 그리고 사회적 지지는 기능상태에 직접효과를 미치지 않았으나 간접효과(B = − .07, p = .013)가 통계적으로 유의하게 나타났으며, 증상상태는 직접효과(B = .50, p < .001)와 총 효과(B = .50, p < .001)가 통계적으로 유의한 경로로 나타났다. 건강지각을 내생변수로 하는 유의한 경로는 2개로, 자기효능감은 직접효과(B = .23, p = .014)와 총 효과(B = .35, p < .001)가 통계적으로 유의하게 나타났으며, 낙상 두려움은 직접효과(B = − .18, p = .024), 총 효과(B = − .24, p < .001)가 있는 것으로 나타났다.

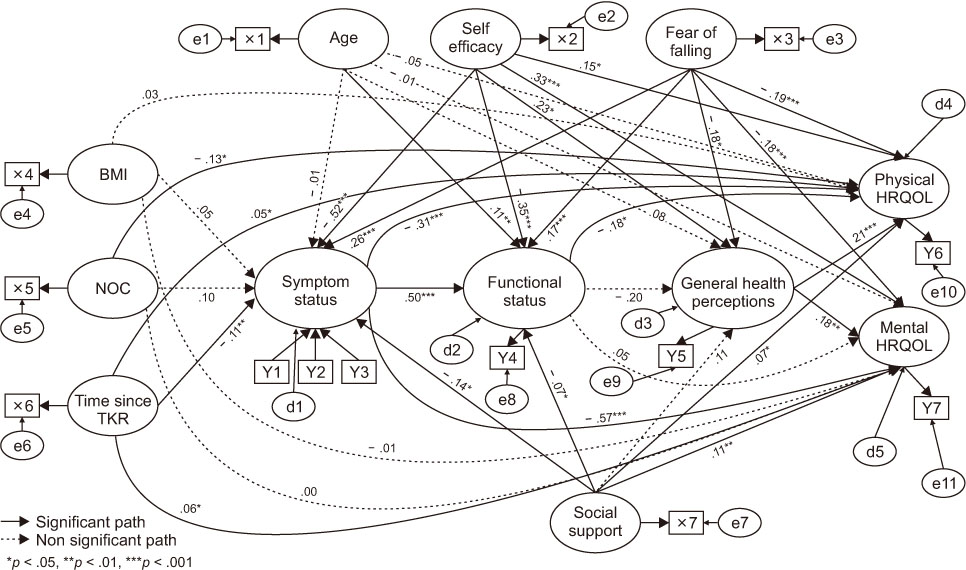

Figure 2

Path diagram of the final model.

X1 = Age; X2 = Self efficacy; X3 = Fear of falling; X4 = Body mass index (BMI); X5 = Number of comorbidities (NOC); X6 = Time since total knee replacement (Time since TKR); X7 = Social support; Y1 = Pain; Y2 = Stiffness; Y3 = Depression; Y4 = Functional limitation; Y5 = Current health perception; Y6 = Physical component summary; Y7 = Mental component summary.

신체적 건강관련 삶의 질로 가는 유의한 경로는 8개로 나타났다. 즉 자기효능감은 직접효과(B = .15, p = .020), 간접효과(B = .35, p < .001), 총 효과(B = .50, p < .001) 모두 통계적으로 유의하게 나타났으며, 낙상 두려움은 간접효과(B = − .19, p < .001)와 총 효과(B = − .28, p < .001), 동반질환 개수는 총 효과(B = − .13, p = .014)가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 수술 후 경과기간은 신체적 건강관련 삶의 질에 간접효과(B = .05, p = .022)가, 사회적 지지는 간접효과(B = .07, p = .047)가 통계적으로 유의하게 나타났으며, 증상상태는 직접효과(B = − .31, p < .001)와 간접 효과(B = − .11, p = .018), 총 효과(B = − .43, p < .001), 기능상태(기능제한)는 직접효과(B = − .18, p = .024)와 총 효과(B = − .23, p = .008), 건강지각은 직접효과(B = .21 p < .001)와 총 효과(B = .21 p < .001)가 통계적으로 유의하게 나타났다. 정신적 건강관련 삶의 질로 가는 유의한 경로는 6개였으며, 자기효능감은 간접효과(B = .33, p < .001), 총 효과(B = .46, p < .001)가 통계적으로 유의하게 나타났으며, 낙상 두려움은 간접효과(B = − .18, p < .001)와 총 효과(B = − .19, p = .005), 수술 후 경과기간은 간접효과(B = .06, p = .018)에, 사회적 지지는 직접효과(B = .11, p = .007), 간접효과(B = .10, p = .012)와 총 효과(B = .21, p < .001)가 통계적으로 유의하게 나타났다. 증상 상태는 직접효과(B = − .57, p < .001)와 총 효과(B = − .56, p < .001), 건강지각은 직접효과(B = .18 p = .005)와 총 효과(B = .18 p = .005)가 정신적 건강관련 삶의 질에 통계적으로 유의하게 나타났다.

논 의

본 연구에서는 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형과 선행연구 고찰 결과를 토대로 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질을 설명하는 구조모형을 구축한 후, PLS 구조방정식 모형을 이용하여 모형의 타당성과 유의성을 검증하였다.

PLS 구조방정식 모형에서 제시한 전반적인 적합도지수(SRMR 값)는 .04로 나타나 모형 적합도가 좋은 것으로 평가[57]하였다. 이 값은 공분산 구조방정식 모형 연구에서 제시한 적합도와의 비교가 용이하므로[56], 이 값을 공분산 구조방정식 모형 연구와 비교한 결과, 폐결핵환자 대상의 연구[29], 성인 뇌전증환자 대상의 연구[59]에서의 적합도와 동일 수준이었다. 모형의 적합도가 좋다고 해서 반드시 변수의 예측력이 높다고 할 수는 없어, 본 연구의 가설적 모형에서 제시한 내생변수에 대한 외생변수의 예측적합성 평가 결과, 신체적 건강관련 삶의 질(.60)과 정신적 건강관련 삶의 질(.58)의 예측적합성이 매우 적합[54, 55]한 것으로 평가하였다. 또한 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질에 대한 설명력은 64.2%, 정신적 건강관련 삶의 질은 62.5%로 나타나, Wilson과 Cleary [16] 모형을 기반으로 한 퇴행성관절염 노인환자의 건강관련 삶의 질의 설명력 63.6% [28]와 비슷하였으나, 관상동맥 중재술 환자의 건강관련 삶의 질 설명력 24.1% [60]보다는 훨씬 높았다. 이와 같이 구조모형의 적합도 지수, 예측적합성 및 설명력의 분석 결과, 본 연구의 구조모형은 대상자의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질 영향요인을 예측하기에 타당한 모형이었다.

슬관절 전치환술을 받은 후에는 통증, 기능제한 등의 신체적 문제[3, 5, 13], 이로 인해 정신적 문제[14]가 있기 때문에 수술 후 신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질이 모두 저하될 우려가 있다. 따라서 슬관절 전치환술을 받은 대상자의 건강관련 삶의 질을 신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질로 분류하여 영향요인을 파악한 연구 결과를 적용한 간호중재를 통해 중재의 효과를 높일 수 있을 것이다. 이에 본 장에서는 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질을 중심으로 논의하고자 한다. 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질(T점수 38.21점)은 동일 도구를 사용한 비소세포폐암 환자의 48.2점[61], 고혈압환자의 39.6점[62], 천식환자의 45.0점[63]보다 낮았다. 슬관절 전치환술을 받은 대상자는 수술 후 1년까지 일상생활 활동이 제한되며 신체적 기능문제가 있기때문에[3, 14], 본 연구 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질 수준이 수술과 관련 없는 만성질환자[61, 62, 63]에 비해 낮게 나타난 것으로 볼 수 있다. 한편 본 연구 대상자의 정신적 건강관련 삶의 질(T점수 48.31점)은 Pérez-Prieto 등[64]의 연구 결과인 비 우울군의 정신적 건강관련 삶의 질(49.5점)과 유사하였으나, 우울군 대상의 정신적 건강관련 삶의 질 수준(41.4점)보다는 더 높았다. 이 차이는 선행연구[64] 대상자가 우울군이라는 특성 때문에 나타난 차이일 것이다. 즉 우울 환자는 수술 후 건강한 사람에 비해 통증이 더 심해지며, 신체기능 정도가 낮고 불만 수준이 더 높다는 연구 결과[65], 즉 우울이 신체적 건강관련 삶의 질 뿐 아니라 정신적 건강관련 삶의 질에 영향을 미친다는 연구 결과[18]가 반영되어 나타난 차이로 추정할 수 있다.

연구 결과, 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질(T점수 36.2점)이 정신적 건강관련 삶의 질(T점수 48.3점)보다 낮아, 종단적 연구[3, 18, 19]를 통해 슬관절 전치환술을 받은 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질 수준이 수술 전·후 모두 정신적 건강관련 삶의 질 수준보다 낮은 것으로 보고한 선행연구 결과와 유사하였다. 본 연구의 대상자는 선행연구[3, 18, 19] 대상자와 성별, 연령, 수술유형(단측 또는 양측), 수술 후 경과기간 등이 다르나, 본 연구 및 선행연구 결과 모두 동일하게 신체적 건강관련 삶의 질이 정신적 건강관련 삶의 질에 비해 낮게 나타났다. 이 차이를 다음과 같이 추정하고자 한다. 슬관절 전치환술을 받은 환자는 수술받기 이전부터 무릎 근육의 위축, 근력감소가 있어 수술 후에 신체기능의 회복이 지연되고[66], 수술 후 6개월 후에도 대상자의 32%가 무릎의 심한 통증과 활동제한을 호소하였다[4]. 이러한 이유로 인해 슬관절 전치환술을 받은 환자는 수술 후에도 신체적 건강관련 삶의 질이 정신적 건강관련 삶의 질보다 낮았던 것으로 볼 수 있어, 수술 후 급성기에 있는 대상자뿐만 아니라 1년 이내 회복과정에 있는 대상자의 신체적 건강관련 삶의 질 향상을 위한 간호중재가 더욱 필요하다.

연구 결과, 증상상태는 신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질 모두에 직접적으로 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 나타나, Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형을 기반으로 한 비소세포폐암환자[61], 폐결핵 입원환자[29], 만성질환자 대상의 체계적 문헌고찰 결과[67]와 일치한다. 이로써 대상자에 따라 이환된 질환의 종류와 증상상태 측정변수가 다르더라도 대상자의 건강관련 삶의 질을 증진시키기 위해서는 증상상태 관리가 가장 중요함을 알 수 있다. 증상상태 개념의 측정지표(통증, 관절강직, 우울) 중 우울의 외부가중치가 가장 크게 나타나, 슬관절 전치환술을 받은 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질을 증진시키기 위해서는 증상상태를 완화시켜 주어야 하는데 특히 우울 완화 중재가 우선시 되어야 함을 알 수 있다. 노인 우울은 타 연령군에 비해 우울감을 적게 호소하고, 신체기능 저하 및 신체적 불편감 호소, 인지기능 저하가 두드러지게 나타나, 노인들은 이를 우울 증상으로 받아들이지 않고 있어[68], 우울 증상 사정이 간과될 수도 있다. 또한 슬관절 전치환술 후에 나타난 신체적 장애와 통증은 기존의 우울 수준을 악화시키고 회복을 지연시킬 수 있어[69], 슬관절 전치환술을 받은 후에 외래 내원 대상자의 수술 후 통증 사정 및 중재 시에 우울관리가 통합된 증상상태 완화 접근이 필요하다. 이러한 증상상태 완화 중재는 궁극적으로 양측 슬관절 전치환술 신체적·정신적 건강관련 삶의 질 향상에 기여하는 바가 클 것이다.

대상자의 증상상태 영향 요인을 분석한 결과, 생물학적·생리적 요인(수술 후 경과기간), 개인적 특성(자기효능감, 낙상 두려움), 환경적 특성(사회적 지지)이 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이들 요인들 중에서 자기효능감이 증상상태(통증, 관절강직, 우울)의 가장 큰 영향요인임을 알 수 있다. 이러한 결과는 혈액암 환자의 자기효능감이 증상상태(통증, 피로)에 가장 영향력이 큰 요인임을 보고한 연구[25], 학령기 천식 아동의 자기효능감은 천식 증상 조절(증상과 기능적 상태 포함), 주관적 건강인식, 부모의 삶의 질을 매개로 아동의 삶의 질에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타난 연구[70]와 일치하며, 자기효능감이 낮을수록 신체기능 회복에 더 부정적인 영향을 미치게 된다는 연구 결과[6]와 유사한 맥락이다. 본 연구 결과에서 자기효능감은 증상상태 뿐만 아니라 기능상태(기능제한), 건강지각, 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 직·간접적인 효과가 있는 주요 변수로 나타났다. 즉 대상자의 자기효능감이 높을수록 통증과 피로 등의 증상을 잘 조절 할 수 있다는 자신감과 신념을 갖게 되며, 효과적인 증상관리를 통해 신체적인 기능상태가 증진되어 궁극적으로 삶의 질 향상에 기여한다[25]. 자기효능감은 자신이 바라는 목적을 이루기 위해 어떤 특정한 행동을 성공적으로 수행할 수 있다는 믿음[71]으로 건강행위를 유도하는 인지적 요소[71, 72]이며, 증상상태 완화와 신체기능 증진을 유도하는 요인임을 알 수 있다.

신체적 건강관련 삶의 질과 정신적 건강관련 삶의 질에 두 번째로 직접적인 영향력이 큰 요인은 건강지각인 것으로 나타나, 대상자의 건강지각 수준이 높을수록 건강관련 삶의 질이 높은 것으로 보고한 선행연구[20, 28, 29] 결과와 유사하였다. 건강수준에 대한 대상자의 자가 평가는 의료기관에서 객관적으로 측정된 건강수준 평가 못지 않게 중요하기[24] 때문에 슬관절 전치환술 노인의 삶의 질 수준 향상에서 주관적 건강상태 파악은 매우 의미가 있다. 이와 같이 건강지각이 신체적·정신적 건강관련 삶의 질 모두에 미치는 영향력이 두 번째로 큰 요인임에도 불구하고, 건강지각의 예측적합성이 다른 내생변수에 비해 낮은 편이었다. 이는 건강지각에 영향을 미치는 유의한 외생변수(자기효능감, 낙상 두려움)의 상대적인 영향력이 작기 때문인 것으로 추정할 수 있다. 또한 본 연구에서 건강지각은 단일문항으로 구성되어 대상자의 건강지각을 반영하기에 제한점이 있기 때문이다.

대상자의 기능상태는 신체적 건강관련 삶의 질에만 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 정신건강 관련 삶의 질에는 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 슬관절 전치환술 후의 신체기능정도와 활동제한은 대상자의 건강관련 삶의 질 향상에 가장 중요한 예측 인자인 것으로 보고한 선행연구[1], 퇴행성관절염 노인 대상의 구조모형 연구[28], 당뇨병 환자 대상[30]의 연구 결과와 부분적으로 유사하였다. 이는 슬관절 전치환술 후 1년 이내의 기간은 대상자의 신체기능이 회복과정 시기이기 때문에 대상자의 기능상태가 신체적 건강관련 삶의 질에 영향을 미쳤기 때문인 것으로 추정된다. 이외의 이유로 기능상태 측정도구의 민감성을 들 수 있다. 본 연구에서는 대상자의 질병 특성을 고려하여 신체기능에 국한하여 기능상태를 측정하였기 때문에 기능상태가 신체적 건강관련 삶의 질에만 유의한 영향을 미친 것으로 추정할 수 있다. Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형을 토대로 설정한 기능상태가 건강지각으로 가는 직접 경로는 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이 결과는 폐결핵 환자 대상의 선행연구[29]와 유사한 반면에 기능상태로부터 건강지각으로 유의한 경로가 있는 것으로 보고한 선행연구[73, 74, 75]와는 차이가 있다. 즉 기능상태에 2가지 기능(신체적 기능, 사회적 기능)을 포함한 연구[73, 74], 4가지 기능(신체적 기능, 사회적 기능, 역할기능, 심리적 기능)을 포함한 연구 결과[75]에서는 모두 기능상태가 건강지각에 유의한 영향을 미치는 것으로 보고되었다. 선행연구 결과[73, 74, 75]를 통해, 본 연구에서의 기능상태는 신체적 기능에 국한하였다는 제한점 때문에 기능상태가 건강지각으로 가는 직접 경로가 유의하지 않게 나타난 것으로 추정된다. 도구의 이러한 제한점은 선행연구에서도 찾아 볼 수 있다. 즉 폐결핵환자 대상의 선행연구[29]의 경우에도 폐기능에 국한하여 기능상태를 측정했다는 제한점이 있었다. 추후 연구에서는 이러한 제한점을 보완하여 기능상태 측정 시에 신체적 기능, 사회적 기능, 역할기능 및 심리적 기능을 포함해야 할 것이다.

한편, 대상자의 사회적 지지는 신체적 건강관련 삶의 질에는 간접적인 영향을, 정신적 건강관련 삶의 질에는 직·간접적으로 영향을 미치는 것으로 나타나, 슬관절 전치환술 환자의 사회적 지지가 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 것으로 보고한 선행연구[1], 사회적 지지가 통증, 신체 기능, 우울 등 증상상태에 영향을 미치고 이로 인해 건강관련 삶의 질에 직·간접적으로 영향을 미치는 것으로 보고한 선행연구[28, 29] 결과와 일부 일치하였다. 본 연구 대상자의 사회적 지지 점수를 100점 만점으로 환산한 점수(63점)는 퇴행성관절염 환자[28]의 점수와는 유사하였으나 슬관절 전치환술 환자의 74점[76]에 비해 낮았다. 이 차이는 연구 대상자의 독거비율 즉 독거노인의 사회적 지지 수준이 가족과 함께 사는 노인에 비해 낮기[28] 때문에 나타난 차이로 추정된다. 노인의 독거비율이 본 연구(38.9%)와 동일한 선행연구[28]에서의 사회적 지지 수준은 본 연구결과와 거의 유사한 수준이었으나, 본 연구 대상자의 독거비율이 선행연구[76]보다 높기 때문에 사회적 지지 수준이 선행연구[76]에 비해 낮았던 것으로 볼 수 있겠다. 따라서 슬관절 전치환술 여성노인의 정신적 건강관련 삶의 질 향상을 위해서는 독거노인 대상의 사회적 지지 확보 방안에 대한 우선적 관심이 요구된다.

본 연구에서는 대상자의 건강관련 삶의 질 도구인 SF-36은 일반인과 환자와의 건강관련 삶의 질을 비교하거나 서로 다른 질병을 가진 환자군을 비교할 때 유용하나, 특정 질병을 가진 환자의 건강관련 삶의 질을 잘 반영하지 못하는 제한점[17]이 있다. 따라서 슬관절 전치환술 환자 대상의 연구에서는 SF-36과 질병 특이적 도구(WOMAC)를 함께 사용하는 것이 유용하다[77]. 본 연구에서는 SF-36과 질병 특이적 도구를 함께 사용하였기 때문에 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 건강관련 삶의 질이 잘 반영된 결과를 파악할수 있었다.

본 연구에서는 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형에서 제시한 경로 외에도 관련 문헌을 고찰하여 생물학적·생리적 요인, 증상상태, 기능상태가 각각 신체적·정신적 건강관련 삶의 질로 가는 직접경로를 추가로 설정한 구조모형을 구축하였다. 이와 같이 Wilson과 Cleary [16]의 모형에서 제시한 건강관련 삶의 질 영향요인의 범위를 확대하여 구조모형을 구축하고 이를 검증하였다는 점이 본 연구의 장점이라 할 수 있다. 앞으로 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질 모형을 적용하고자 하는 구조방정식 모형연구의 경우, 문헌고찰에 근거하여 모형에서 제시하지 않은 직·간접 경로를 추가로 설정하여 이를 검증하는 연구가 필요하다. 또한 국내에서 처음으로 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 건강관련 삶의 질을 신체적·정신적 건강관련 삶의 질로 분류하여 그 영향요인을 연구하였다는 점이 선행연구와 다른 점이다. 또한 Wilson과 Cleary [16]의 건강관련 삶의 질모형에서 구체적으로 제시하지 않은 개인적 특성에 Ferrans 등[23]이 제시한 자기효능감과, 낙상 두려움을 포함시켰으며, 이들 요인들이 증상상태, 기능상태, 건강지각 뿐만 아니라 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 직접적 또는 간접적인 영향요인임을 규명하였다.

연구방법론 측면에서의 의의는 본 연구가 PLS 구조방정식 모형연구라는 점이다. 본 연구의 구조모형은 반영지표와 형성지표를 모두 포함하고 있어, PLS 구조방정식 모형을 이용하였다. 그동안 간호학 분야에서의 구조방정식 모형 연구는 주로 공분산 구조방정식 모형 연구였는데 간호학 연구에서 PLS 구조방정식 모형 연구를 하였다는 점에서 방법론적 의의가 있다. 본 연구에서는 잠재변수인 증상상태의 측정변수를 형성지표(통증, 관절강직, 우울)로 구성하였는데, 형성지표는 측정변수의 상대적 영향력을 분석할 수 있어 실무에 유용한 정보를 제공한다[33]는 강점이 있다. 즉 본 연구에서는 연구 대상자의 증상상태가 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 가장 큰 영향을 주는 요인으로 나타났으며, 특히 우울이 증상상태 개념 형성에 기여도가 가장 컸음을 확인하였다. 이는 형성지표를 분석하는 PLS 구조방정식 모형 연구이기에 가능한 결과이다. 간호실무 측면에서 파악한 연구의 의의는 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질을 향상시키기 위한 중재에 필요한 근거자료를 실증적으로 제시하였다는 점이다. 연구 결과를 토대로 임상 실무 및 지역사회 현장에서 양측 슬관절 전치환술 후 1년 이내인 여성노인의 건강관련 삶의 질을 향상시킬 수 있는 다양한 중재가 시행되기를 기대한다. 한편, 본 연구는 횡단적 단면 조사연구이므로, 추후 연구에서는 수술 전과 후, 또는 수술 후 경과기간에 따른 건강관련 삶의 질 변화를 파악할 수 있는 종단적 연구가 필요하다. 본 연구에서는 조사한 대상자의 체질량 지수는 대상자가 입원 시에 측정한 값이며, 이 값은 수술 후 경과기간에 따라 설문조사 시점의 체질량 지수와 차이가 있으므로 추후 연구에서는 설문조사 시점에서 체질량 지수를 측정하여 분석할 것을 제언한다. 마지막으로 본 연구의 대상자는 병원의 관절상담실, 간호간병통합서비스 병실, 수술실 등 병원의 물리적 환경, 또는 환자와 의료진의 상호관계를 포함한 사회적 환경, 수술 후 환자 상담 및 교육내용의 차이 등의 교육 환경을 고려하여, 이러한 특성들이 유사하며 연구자가 접근 가능한 1개의 지역거점 공공병원에서 대상자를 편의표집 하였기 때문에 연구 결과의 일반화에 제한이 있다.

결 론

본 연구는 양측 슬관절 전치환술 여성노인의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 영향을 미치는 요인을 규명하여 건강관련 삶의 질을 증진시키기 위한 간호중재에 필요한 자료를 제공하고자 시도되었다. 본 구조모형은 대상자의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질을 예측하는데 적합한 것으로 나타났으며, 대상자의 신체적·정신적 건강관련 삶의 질에 가장 직접적인 영향력이 큰 요인은 증상상태, 건강지각 순이었다. 자기효능감이 증상상태에 가장 큰 영향을 미치며, 증상상태는 기능상태에 직접적인 영향력이 가장 큰 것으로 나타났다. 사회적 지지는 신체적 건강관련 삶의 질에는 간접적인 영향을, 정신적 건강관련 삶의 질에는 직·간접적으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 연구결과를 통해 양측 슬관절 전치환술 후 1년 이내 회복기간 동안 대상자의 증상상태 완화, 건강지각 및 자기효능감 증진, 기능상태 및 사회적 지지 수준 향상 등을 통합한 간호중재 전략이 대상자의 건강관련 삶의 질 증진에 기여할 것으로 기대한다. 본 연구 결과를 토대로 슬관절 전치환술 후 1년 이내 노인을 대상으로 건강관련 삶의 질 증진 프로그램을 개발하여 그 효과를 규명하는 후속연구가 필요하다. 본 연구는 슬관절 전치환술 후 13주~1년 이내의 환자를 대상으로 한 횡단적 조사연구이므로, 변수간의 인과관계를 확실하게 규명하기 위해서는 수술 전, 수술 후 경과기간에 따른 종단적 연구가 필요하다. 본 연구에서는 건강지각을 단일문항으로 측정하였으며, 기능상태를 신체 기능상태에 국한하여 조사하였다는 제한점이 있으므로 추후 연구에서는 이러한 제한점을 보완하는 것이 필요하다. 또한 지역거점 공공병원에 해당되는 단일 의료기관에서 자료를 수집하였기 때문에 추후에는 다양한 대상자를 표집하여 연구할 필요가 있다.

이 논문은 제1저자 이현옥의 박사학위논문의 축약본임.

This manuscript is a condensed form of the first author's doctoral dissertation from Chungbuk National University. Year of 2018.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Lee HO & Yoo JS.

Data curation or/and Analysis: Lee HO & Yoo JS.

Investigation: Lee HO.

Project administration or/and Supervision: Yoo JS.

Resources or/and Software: Lee HO.

Validation: Lee HO & Yoo JS.

Visualization: Lee HO.

Writing original draft or/and Review & editing: Yoo JS.

References

-

National Health Insurance Service (NHIS). A surgery statistics in 2018 [Internet]. Wonju: NHIS; c2018 [cited 2018 Dec 12].Available from: http://www.nhis.or.kr/bbs7/boards/B0039/28006.

-

-

Fleeton G, Harmer AR, Nairn L, Crosbie J, March L, Crawford R, et al. Self-reported knee instability before and after total knee replacement surgery. Arthritis Care & Research 2016;68(4):463–471. [doi: 10.1002/acr.22692]

-

-

Hill KD, Wee E, Margelis S, Menz HB, Bartlett J, Bergman NR, et al. Falls in people prior to undergoing total hip or total knee replacement surgery: Frequency and associated factors. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics 2016;7(4):146–152. [doi: 10.1016/j.jcgg.2016.03.001]

-

-

Scott CE, Howie CR, MacDonald D, Biant LC. Predicting dissatisfaction following total knee replacement: A prospective study of 1217 patients. The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume 2010;92(9):1253–1258. [doi: 10.1302/0301-620X.92B9.24394]

-

-

Brandes M, Ringling M, Winter C, Hillmann A, Rosenbaum D. Changes in physical activity and health-related quality of life during the first year after total knee arthroplasty. Arthritis Care & Research 2011;63(3):328–334. [doi: 10.1002/acr.20384]

-

-

Kang MK, Kim GJ, Kim HY. Factors influencing health-related quality of life among knee or hip arthroplasty patients. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing 2017;24(3):209–218. [doi: 10.7739/jkafn.2017.24.3.209]

-

-

Korean Statistical Information Service (KOSIS). A surgery statistics in 2018 [Internet]. Daejeon: KOSIS; c2019 [cited 2019 Jan 10].

-

-

Lee EH. Instruments for health related quality of life. Journal of Nursing Query 2007;16(2):24–38.

-

-

Yu M, Kim H. Factors influencing on the quality of life in older adults after total knee replacement: The relevance to pain, range of motion, depression, social support and sense of coherence. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing 2017;28(4):494–503. [doi: 10.12799/jkachn.2017.28.4.494]

-

-

Qi A, Lin C, Zhou A, Du J, Jia X, Sun L, et al. Negative emotions affect postoperative scores for evaluating functional knee recovery and quality of life after total knee replacement. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2016;49(1):e4616 [doi: 10.1590/1414-431X20154616]

-

-

Serra-Sutton V, Allepuz A, Martínez O, Espallargues M. en nombre del Grupo de Trabajo de Evaluación de las Artroplastias en Cataluña. [Quality of life-associated factors at one year after total hip and knee replacement: a multicentre study in Catalonia]. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 2013;57(4):254–262. [doi: 10.1016/j.recot.2013.04.002]Spanish.

-

-

Yeun EJ, Kwon YM, Lee YM. Comparison of influencing factors for self-rated health between middle aged and elderly. The Journal of the Korea Contents Association 2016;16(2):200–210. [doi: 10.5392/JKCA.2016.16.02.200]

-

-

Lee AR. In: An explanatory model on quality of life in patients with hematologic malignancy [dissertation]. Suwon: Ajou University; 2015. pp. 1-136.

-

-

Tsonga T, Michalopoulou M, Kapetanakis S, Giovannopoulou E, Malliou P, Godolias G, et al. Reduction of falls and factors affecting falls a year after total knee arthroplasty in elderly patients with severe knee osteoarthritis. The Open Orthopaedics Journal 2016;10:522–531. [doi: 10.2174/1874325001610010522]

-

-

Shiu AT, Choi KC, Lee DT, Yu DS, Man Ng W. Application of a health-related quality of life conceptual model in community-dwelling older Chinese people with diabetes to understand the relationships among clinical and psychological outcomes. Journal of Diabetes Investigation 2014;5(6):677–686. [doi: 10.1111/jdi.12198]

-

-

Gutteling JJ, de Man RA, Busschbach JJ, Darlington AS. Overview of research on health-related quality of life in patients with chronic liver disease. The Netherlands Journal of Medicine 2007;65(7):227–234.

-

-

Park MJ. The cognition, balance, and quality of life in the elderly. Journal of Korean Biological Nursing Science 2011;13(2):185–192.

-

-

Kim JI. Reflective indicator vs. formative indicator: Theoretical discussion, empirical comparison, and practical usefulness. Journal of Korean Marketing Association. 2012;27(4):199–226.

-

-

Yu JP. In: The concept and understanding of structural equation modeling. Seoul: Hannare Publishing; 2016. pp. 150-188.

-

-

Lorig K, Chastain RL, Ung E, Shoor S, Holman HR. Development and evaluation of a scale to measure perceived self-efficacy in people with arthritis. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology 1989;32(1):37–44. [doi: 10.1002/anr.1780320107]

-

-

Kim JI. An effect of aquatic exercise program with self-help group activites and strategies for promoting self-efficacy on pain, physiological parameters and quality of life in patients having rheumatoid arthritis. Journal of Muscle and Joint Health 1994;1(1):1–30.

-

-

Jeong YH, Kim JI. Effects of a 9-week self-help management·aquatic exercise program on pain, flexibility, balance, fatigue and self-efficacy in the patients with osteoarthritis. Journal of Muscle and Joint Health 2010;17(1):47–57. [doi: 10.5953/JMJH.2010.17.1.047]

-

-

Tideiksaar R. In: Falling in old age: Prevention and management. 2nd ed. Ronkonkoma (NY): Springer Publishing Company; 1997. pp. 266-267.

-

-

Choi JH, Moon JS, Sohng KY. The effects of Tai Chi exercise on physiologic, psychological functions, and falls among fall-prone elderly. Journal of Muscle and Joint Health 2003;10(1):62–76.

-

-

Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment 1988;52(1):30–41. [doi: 10.1207/s15327752jpa5201_2]

-

-

Shin JS, Lee YB. The effects of social supports on psychosocial well-being of the unemployed. Korean Journal of Social Welfare 1999;37:241–269.

-

-

Park SJ, Kim S. The effects of social support and recovery resilience on self care behavior among the elderly with hypertension in the senior welfare center. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2019;20(7):182–191. [doi: 10.5762/KAIS.2019.20.7.182]

-

-

Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stitt LW. Validation study of WOMAC: A health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Journal of Rheumatology 1988;15(12):1833–1840.

-

-

Ko TS, Kim SY, Lee JS. Reliability and validity of the Korean Western Ontario and McMaster Universities(WOMAC) osteoarthritis index in patients with osteoarthritis of the knee. Journal of Korean Medicine Rehabilitation 2009;19(2):251–260.

-

-

Núñez M, Núñez E, del Val JL, Ortega R, Segur JM, Hernández MV, Lozano L, et al. Health-related quality of life in patients with osteoarthritis after total knee replacement: Factors influencing outcomes at 36 months of follow-up. Osteoarthritis and Cartilage 2007;15(9):1001–1007. [doi: 10.1016/j.joca.2007.02.019]

-

-

Yesavage JA, Sheikh JI. 9/Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist 1986;5(1-2):165–173. [doi: 10.1300/J018v05n01_09]

-

-

Kee BS. A preliminary study for the standardization of geriatric depression scale short form-Korea version. Journal of the Korean Neuropsychiatric Association 1996;35(2):298–307.

-

-

Ware JE Jr. Health perceptions questionnaire. In: Ward MJ, Lindemann CA, editors. Instruments for Measuring Nursing Practice and Other Health Care Variables. Hyattsville (MD): DHEW publication; 1979. pp. 158-161.

-

-

Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical Care. 1992;30(6):473–483.

-

-

Hair JF, Hult GTM, Ringle CM, Sarstedt M. In: Kim JH, Shim KH, Lee CSA primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 1st Engl. Ed. Goyang: PNC Media; c2014. pp. 1-342.

-

-

Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research 1981;18(1):39–50. [doi: 10.1177/002224378101800104]

-

-

Geisser S. A predictive approach to the random effect model. Biometrika 1974;61(1):101–107. [doi: 10.1093/biomet/61.1.101]

-

-

Stone M. Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (methodological) 1974;36(2):111–133. [doi: 10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x]

-

-

Henseler J, Dijkstra TK, Sarstedt M, Ringle CM, Diamantopoulos A, Straub DW, et al. Common beliefs and reality about PLS: Comments on Rönkkö and Evermann. Organizational Research Methods 2014;17(2):182–209. [doi: 10.1177/1094428114526928]

-

-

Hu L, Bentler PM. Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods 1998;3(4):424–453. [doi: 10.1037/1082-989X.3.4.424]

-

-

Hair JF, Ringle CM, Sarstedt M. PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice 2011;19(2):139–152. [doi: 10.2753/MTP1069-6679190202]

-

-

Kim YJ. In: Structural equation model of health-related quality of life after percutaneous coronary intervention [dissertation]. Seoul: Seoul National University; 2014. pp. 1-104.

-

-

Lee JL. In: Quality of life in non-small cell lung cancer patients: A structural equation model approach [dissertation]. Seoul: Seoul National University; 2013. pp. 1-126.

-

-

Chung MH, Park H. Symptom experiences, sleep quality and quality of life for patients with asthma. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2016;17(11):616–628. [doi: 10.5762/KAIS.2016.17.11.616]

-

-

Pérez-Prieto D, Gil-González S, Pelfort X, Leal-Blanquet J, Puig-Verdié L, Hinarejos P. Influence of depression on total knee arthroplasty outcomes. The Journal of Arthroplasty 2014;29(1):44–47. [doi: 10.1016/j.arth.2013.04.030]

-

-

Min HS, Jung YH, Kim ES, Kim SH, Choi YJ. Effects of muscle strengthening exercise program on pain, fatigue, physical function in elderly women with total knee arthroplasty. Journal of Muscle and Joint Health 2011;18(2):203–214. [doi: 10.5953/JMJH.2011.18.2.203]

-

-

Yoo JS, Ham IS. Factors influencing quality of life in the community dwelling vulnerable older women with chronic joint pain. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2018;19(1):355–367. [doi: 10.5762/KAIS.2018.19.1.355]

-

-

Kim YJ, Yoon MN, Han SS. Effects of Thera-Band(R) resistance training including isometric exercise in total knee replacement patients. Korean Journal of Health Promotion 2011;11(2):82–90.

-

-

Bae SS. In: Health promotion theory and approach. Seoul: Gyechugmunhwasa Publishing; 2012. pp. 227-229.

-

-

Yeom HE. Factors related to negative beliefs about symptom management and their influence on self-efficacy in community-dwelling older women. Journal of Korean Gerontological Nursing 2013;15(1):11–20.

-

-

Ulvik B, Nygård O, Hanestad BR, Wentzel-Larsen T, Wahl AK. Associations between disease severity, coping and dimensions of health-related quality of life in patients admitted for elective coronary angiography - a cross sectional study. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:38 [doi: 10.1186/1477-7525-6-38]

-

-

Ju YJ, Kim HK. Factors influencing depression among patients with chronic degenerative arthritis after total knee arthroplasty. Journal of Muscle and Joint Health 2012;19(2):161–172. [doi: 10.5953/JMJH.2012.19.2.161]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite