Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 54(2); 2024 > Article

- Research Paper Support Needs for Health Promotion of Community-Dwelling People with Disabilities: Perspectives of Operators Managing Disability Supportive Housing

- Hye Jin Nam, Haesun Lee, Han Nah Park, Sujin Lee, Bohye Kim, Ju Young Yoon

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2024;54(2):211-223.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.23143

Published online: May 31, 2024

2Regional Health & Medical Center for Persons with Disabilities, Seoul, Korea

3Department of Nursing, Kyungdong University, Wonju, Korea

4Center for Human-Caring Nurse Leaders for the Future by Brain Korea 21 (BK21) Four Project, College of Nursing, Seoul National University, Seoul, Korea

5Research Institute of Nursing Science, Seoul National University, Seoul, Korea

-

Corresponding author:

Ju Young Yoon,

Email: yoon26@snu.ac.kr

Abstract

Purpose

Recent studies have focused on policies aimed at supporting the independence of individuals with disabilities in communities. As part of this initiative, supportive housing, integrated care, and residential spaces offer tailored services based on individual needs and autonomy. The attitudes and knowledge of the administrators supporting supportive housing residents regarding health management can influence the well-being of individuals with disabilities. Therefore, this study aimed to explore the challenges faced by supporting housing workers in enhancing the self-management skills of individuals with disabilities.

Methods

In this qualitative study, focus group interviews were conducted in August 2023 with nine administrators working to support housing in Seoul. Qualitative content analysis was used to analyze the interview data.

Results

The needs and challenges in enhancing the self-management skills of individuals with disabilities were as follows: (1) the complexity of health management challenges, (2) bidirectional strategies for strengthening health management capabilities, and (3) support for systematic health management. Additionally, eight subthemes were derived.

Conclusion

By investigating the difficulties experienced and identifying the necessary support requirements for supportive housing workers, this study seeks to uncover insights and identifies areas for improvement and strategies for health management. This study acknowledges the educational and institutional support necessary to improve the health and quality of life of individuals with disabilities residing in supportive housing.

Published online May 07, 2024.

https://doi.org/10.4040/jkan.23143

Abstract

Purpose

Recent studies have focused on policies aimed at supporting the independence of individuals with disabilities in communities. As part of this initiative, supportive housing, integrated care, and residential spaces offer tailored services based on individual needs and autonomy. The attitudes and knowledge of the administrators supporting supportive housing residents regarding health management can influence the well-being of individuals with disabilities. Therefore, this study aimed to explore the challenges faced by supporting housing workers in enhancing the self-management skills of individuals with disabilities.

Methods

In this qualitative study, focus group interviews were conducted in August 2023 with nine administrators working to support housing in Seoul. Qualitative content analysis was used to analyze the interview data.

Results

The needs and challenges in enhancing the self-management skills of individuals with disabilities were as follows: (1) the complexity of health management challenges, (2) bidirectional strategies for strengthening health management capabilities, and (3) support for systematic health management. Additionally, eight subthemes were derived.

Conclusion

By investigating the difficulties experienced and identifying the necessary support requirements for supportive housing workers, this study seeks to uncover insights and identifies areas for improvement and strategies for health management. This study acknowledges the educational and institutional support necessary to improve the health and quality of life of individuals with disabilities residing in supportive housing.

서론

최근 장애인의 지역사회 내 자립생활 지원에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 장애인 탈시설 운동은 1970년대 미국, 영국, 스웨덴을 중심으로 시작되었으나 국내에서는 2000년대 중반 국가인권위원회의 조사로 장애인 거주시설에서의 인권침해 사례가 밝혀지며 국가 및 지방자치단체의 정책 의제로 확대되었다[1]. 이에 서울시는 장애인의 자립생활 지원을 통한 삶의 질 향상을 목표로 2009년 ‘장애인거주시설 개선 및 자립생활 지원계획’을 수립하였으며 2010년 장애인전환서비스지원센터를 설립하여 서울시복지재단이 위탁받아 ‘자립생활 체험홈’, ‘자립생활주택’을 현재까지 운영하고 있다[2]. 그러나 탈시설 이후 지역사회 정착을 지원하는 보건의료 및 돌봄 인프라 부족 등으로 국가 및 지자체 차원의 탈시설 지원체계에 대한 필요성이 대두되었으며, 장애인의 탈시설은 제5차 장애인정책종합계획(2018~2022)에서 본격화되었다. 특히 장애인의 건강권 보장을 위한 지원, 보건관리 체계 확립, 의료접근성 보장에 관한 사항을 규정한 ‘장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률’이 시행되며 장애인의 성공적인 자립뿐만 아니라 건강의 긍정적인 변화를 이끌어내기 위한 제도적, 실천적 지원에 대한 활발한 논의를 뒷받침하였다[3].

제5차 장애인정책종합계획은 ‘장애인의 자립생활이 이루어지는 포용사회’를 비전으로 독립된 주체로서 장애인이 스스로 삶을 선택하고 결정하며, 지역사회의 한 구성원으로 주체적으로 살아갈 수 있도록 사회 서비스를 제공하고 체계적인 인프라를 구축함으로 완전한 사회통합을 완성하는 것을 목표로 한다[4]. 정책변화에 따라 서울시복지재단은 2019년부터 돌봄과 주거를 결합한 장애인지원주택 사업을 추진하고 있다. 또한 지난 2021년 중앙정부의 탈시설 로드맵 발표로 장애인지원주택 공급 호수는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 장애인의 건강권을 보장할 수 있는 지역사회 환경을 구축할 필요성도 높아졌다. 개인정보 등의 이유로 장애인지원주택 입주자 전수에 대한 건강정보는 미흡한 실정이나, 고령의 지체, 뇌병변장애인이 거주하는 서울시에 있는 한 지원주택의 경우 만성질환뿐만 아니라 장애에 따른 와상, 신체마비, 욕창, 배뇨장애, 강직으로 인한 통증 등 다양한 신체건강 수준이 보고된 바 있다[5]. 복합적인 건강문제는 다제약물 복용과 밀접하게 연관되어 탈시설 이후 지역사회에서 건강관리를 통합적으로 지원할 수 있는 방안의 필요성을 시사한다.

복합적인 건강수준을 고려했을 때 장애인지원주택은 장애 당사자의 자기결정권을 중심으로 돌봄과 주거가 결합된 공간이라는 점에서 기존 방식과 구별된다[6]. 돌봄이 필요한 주거취약계층을 대상으로 제공되는 임대주택 기능과 동시에 사회문화적, 경제적 차이, 건강 수준 등 개인별 욕구와 자율성을 기반한 맞춤형 서비스 지원을 우선으로 하기 때문이다. 구체적으로 사회복지서비스 제공, 일상생활 지원 등의 자립생활 지원뿐만 아니라 개인별 질환에 따른 약물복용 및 관리, 병원 동행 등 건강관리에 필요한 내용도 업무에 포함된다[7]. 이러한 서비스 내용을 장애인에게 직간접적으로 지원하기 위해 장애인지원주택에는 사회복지사, 장애인활동지원사, 장기요양보호사 등 다양한 직종의 돌봄 인력이 근무한다.

직무에 따라 서비스 인력은 관리자에 속하는 운영총괄(센터장)과 슈퍼바이저(팀장), 장애 당사자의 욕구에 기반한 서비스 계획을 수립하고 제공하는 코디네이터, 개별서비스를 직접 제공하는 주거코치가 있다. 특히 관리자는 일정 경력 이상의 사회복지사로 코디네이터와 주거코치를 대상으로 지원활동 방향이나 내용에 대해 지도(supervision)한다[7]. 이는 지원주택 운영체계의 주요한 내용으로 돌봄제공자가 효과적인 돌봄을 수행하기 위해 장애 당사자의 다양한 문제를 통합적으로 접근하는 관점과 적합한 돌봄 제공에 필요한 지식 및 기술이 중요하기 때문이다[8].

그러나 사회복지 분야의 전문가인 관리자가 건강관리를 지원하는 업무를 수행하기 위해 필요한 기술이나 지식 정도가 일상생활을 지원하는 것 이상으로 초과하는 어려움이 있다. 장애유형에 따른 차이는 있으나 대체로 장애인은 신체활동 부족, 부적절한 영양섭취 등 건강에 해로운 생활습관으로 비장애인보다 건강상태가 취약한 것으로 알려져 있다[9]. 또한, 중증의 의료 합병증으로 높은 입원율과 조기사망을 경험한다[10]. 국내에서도 비만, 고혈압, 당뇨 등 만성질환 유병률이 비장애인보다 3배 가까이 높게 보고되며[11], 고령장애인의 경우에는 기존 장애에 노화로 인한 2차 장애까지 추가 발생하여 신체적, 정신적 어려움이 가중된다[12]. 장애 당사자가 복합적인 건강 문제를 보일수록 관리자는 다양한 의료진과 건강관련 정보를 소통하고 이해하여 당사자와 함께 의사결정하는 등의 복합적인 역할을 수행해야 한다.

장애유형별 특성을 고려하여 자가건강관리 역량을 강화하는 방법을 고민해야 하는 것도 현장에서 관리자에게 어려움으로 작용한다. 자가건강관리는 건강을 유지, 증진하고자 하는 동기와 건강행위를 통해 가능하지만 장애유형에 따라 장애 당사자의 신체건강 수준, 인지 수준 등이 넓은 스펙트럼으로 나타나기 때문이다. 이용하는 의료기관에서도 당사자 맞춤형 건강관리 방법을 안내받지 못하거나 공신력 있는 정보를 얻을 수 있는 창구도 마련되어 있지 않아 많은 경우 관리자 개인의 경험에 기반하여 건강관리를 지원하고 있다. 이는 관리자가 건강관리에 대해 가지는 신념이나 지식 정도에 따라 건강취약계층인 장애인의 건강형평성에도 영향을 미칠 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 지원주택 관리인력이 장애 당사자의 자가건강관리 역량을 강화하는 데 경험하는 어려움과 필요한 지원요구를 파악하고 개선점을 다차원적으로 탐색하는 연구가 필요하다.

그러나 국내에서는 지역사회로 이전한 장애인의 사회활동이나 주거의 맥락에서 주로 논의가 되어왔으며[4, 13, 14], 아직까지 건강영역에는 관심이 미치지 못하고 있다. 이와 대조적으로 국외에서는 장애인의 자립생활 영역에 건강관리가 포함되고[15], 건강에 대한 자기옹호와 권리, 의사결정과 선택을 제공하는 자기결정 증진 프로그램과 교육과정의 연구가 활발히 진행되고 있다[16]. 장애 당사자의 자가건강관리 역량 지원을 통해 자율성과 자립성을 지원하고 나아가 삶의 질을 향상시키기 위해서는 실무현장에서 필요로 하는 지원내용을 구체적으로 파악하는 것은 중요하다. 따라서 관리자의 관점과 언어를 통해 장애인의 자가건강관리 역량 지원과 관련한 개인적 측면뿐 아니라 조직적 측면에서의 경험도 깊이 있게 탐색하고 이해할 필요가 있다.

이러한 배경으로 본 연구는 실무현장의 장애인지원주택 센터장과 팀장을 대상으로 초점그룹 면담(focus group interview, FGI)을 수행하여 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 필요한 지원요구를 파악하고 개선점을 도출하고자 한다.

연구 방법

1. 연구설계

본 연구는 장애인지원주택에 거주하는 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 장애인지원주택의 관리 인력인 센터장과 팀장을 대상으로 필요한 지원요구를 파악하고 개선점을 도출하기 위해 초점 그룹 면담을 이용한 질적연구이다.

2. 연구 대상

본 연구 대상자는 서울시에 소재하고 있는 장애인지원주택에서 관리자급으로 근무하는 팀장과 센터장이며, FGI에 자발적으로 동의한 대상자로 눈덩이 표출법으로 모집하였다. 본 연구에 참여한 연구 대상자는 총 9명으로 3개의 장애인지원주택에서 모집하였다.

일반적으로 포커스 그룹은 6~12명의 참가자로 구성되지만[17] 주제에 대해 깊이 있고 자세한 탐구가 필요하거나 실제적인 경험을 나누기 위해 미니 포커스 그룹(mini-focus group)을 활용할 수 있다[18]. 따라서 본 연구에서는 9명의 연구 대상자를 2개 미니 포커스 그룹으로 나누어 각 그룹당 3~6명으로 구성하여 인터뷰를 진행하였다.

3. 자료 분석

질적 연구의 자료 분석은 귀납적 내용분석 접근[19]을 이용하여 인터뷰에서 나온 자료들을 반복적으로 검토하는 과정에서 특성 및 빈도가 높은 내용을 범주별로 분류하는 작업을 반복적으로 수행하였다. 자료 분석의 민감성을 높이기 위하여 연구자들은 필사한 내용과 FGI 진행 중 작성한 메모를 바탕으로 의미 있는 내용을 표시하여 자료를 반복해서 읽고, 이 과정에서 수집된 자료가 포함하고 있는 내용을 이해하고 파악하며 의미 있다고 생각되는 주요 진술문을 확인하여 비교하였다. 확인된 주요 진술문을 다시 읽으면서 그 의미의 적절한 표제가 될 수 있는 개념이나 문구를 기록하여 개방 코딩 목록으로 작성한 후, 개념이나 문구의 유사성과 차이점을 비교하면서 비슷한 것을 통합한 후 하위범주로 추상화하였다. 하위범주는 다시 그 의미와 특성의 유사성과 차이점에 따라 통합한 후 적합한 명칭을 부여하여 범주로 추상화하였으며, 이 과정에서 연구자 간 이견이 있는 경우 논의 후 합의하였다. 수집된 내용의 타당성을 확보하기 위해 면담 후 명확하지 않은 내용은 참여자에게 추가 질문 또는 서면으로 확인하였다. 2명의 연구자가 주요 분석을 마친 후 지역사회 장애인의 보건관리 및 재활의료 지원 사업에서 간호사로 활동하는 전문가를 포함한 4명의 다른 연구자들과 함께 분석한 내용의 적절성을 확인하고 반복 수정하는 작업을 거쳤다.

4. 연구의 질 확보

연구의 질은 Lincoln과 Guba [20]가 제시한 질적 연구 평가 기준인 신뢰성(credibility), 적합성(fittingness), 감사가능성(auditability), 확증성(confirmability)의 4가지 기준을 고려하여 연구의 질을 확보하였다. 신뢰성을 높이기 위해 연구진은 편안한 환경에서 친밀감을 가지고 인터뷰를 진행하도록 준비하였다. 적합성을 확보하기 위해 진술내용이 포화가 될 때까지 자료수집을 하였다. 감사가능성은 연구방법과 자료의 수집, 분석 과정을 자세히 기술하고, 질적연구 경험이 있는 연구진이 내용을 교차 점검하여 확보하였다. 마지막으로, 확증성을 확보하기 위해 초기 코딩 카테고리를 근거로 내용 분석을 진행하되 인터뷰 내에서 대상자 말의 의미를 파악하여 전체 내용 안에서 구문을 분류하였다.

본 연구의 FGI를 진행하고 인터뷰 자료를 분석한 연구진은 FGI와 질적 연구 수행을 위한 면담 경험 및 이를 보조한 경험이 있으며, 학술대회 및 워크숍을 통해 질적 연구분석론, 질적 간호 연구 방법론 등의 관련 강의를 다수 수강하였다. 또한 연구자들은 지역사회 장애인의 건강증진과 관련한 연구를 여러 차례 수행하여 연구보고서 및 논문을 출판하여 연구 대상자인 장애인과 지원주택에 대하여 깊은 이해를 갖추고 있다.

5. 윤리적 고려

본 연구는 서울대학교 생명윤리위원회 심의(IRB No. 2307/001-003)를 획득한 후 연구를 진행하였으며 연구윤리심의위원회에서 제시하는 자료의 수집 및 보관 원칙을 준수하였다.

본 연구의 자료수집기간은 2023년 8월 28일부터 9월 22일까지 각 그룹당 1회씩 총 2회 진행되었다. 참여자와 사전 협의하에 장애인지원주택 내 회의실에서 진행되었다. 1회 평균 인터뷰 시간은 1시간 30분 내외였으며, 장애인의 건강관리 지원을 위한 지원요구도와 관련하여 새로운 진술이 나오지 않고 포화될 때까지 진행하였다. 모든 인터뷰에서 참여자의 동의 하에 토의 내용을 녹음하여 자료를 수집하였다. FGI 진행 시 교신저자가 진행자(moderator)로서 반구조화된 질문지를 활용하여 연구 문제에 적합한 질문을 설정하고, 인터뷰가 진행되는 과정에서 참여자들의 이야기 흐름에 맞추어 질문을 제시하였다. 반구조화된 질문지의 구성은 도입, 전환, 핵심, 마무리 질문 순으로 진행되었다[21]. 간단히 근무지 및 경력 소개와 함께 장애인의 건강관리를 위해 교육 및 지원을 받으신 경험에 대해 이야기하는 것을 도입과 전환 질문으로 사용하였다. 면담에서 다룬 핵심질문은 다음과 같다. 첫째, 지원주택 거주 장애인의 주요 건강문제를 위해 지원하고 있는 내용은 무엇인지? 둘째, 장애 당사자의 건강관리 역량강화를 지원하는 과정에서의 촉진요인과 장애요인이 무엇인지? 셋째, 장애인의 건강관리 역량 향상을 위해 필요한 교육 및 지원은 무엇인지에 대해 이야기할 수 있도록 질문을 구성하였으며 그 외에도 주제와 관련하여 자유롭게 제언할 수 있도록 독려하였다. 제1저자는 보조진행자(co-moderator)로서 중요한 내용을 회의 중에 함께 기록하였다. 편안하고 안전한 환경을 조성하고 여유 있는 시간을 통하여 모든 연구참여자가 충분히 연구 내용에 대하여 발언할 수 있도록 하였다. 진행자와 보조진행자는 FGI 직후 디브리핑(debriefing)을 시행하여 인터뷰 내용의 객관성을 확보하였다.

수집된 녹음 자료는 인터뷰 종료 후 1주일 이내 필사를 완료한 후 폐기하였다. 수집된 내용의 타당성을 확보하기 위해 토론 과정에서 명확하지 않은 내용은 참여자에게 다시 질문하여 확인하였다. 연구 참여자에게는 소정의 사례를 지급하였다.

연구 결과

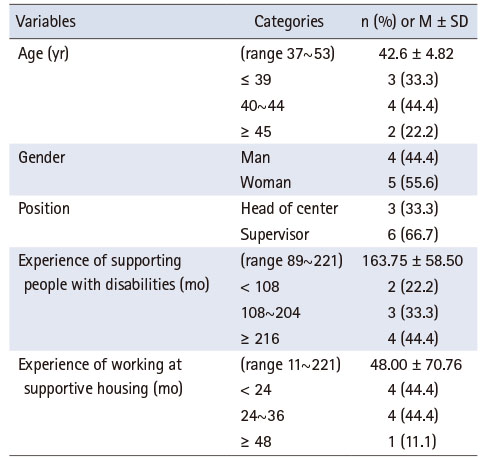

본 연구 참여자의 일반적 특성은 Table 1과 같다. 연구 참여자의 평균 연령은 42.6세(범위: 37~53세)였으며 여성 5명, 남성 4명이다. 현재 직급은 센터장급이 3명, 팀장급이 6명이었으며 총 장애인 지원 경력은 평균 163.75개월(범위: 89~221개월), 현재 지원주택 근무 경력은 평균 48.00개월(범위: 11~221개월)이었다.

Table 1

Characteristics of Participants (N = 9)

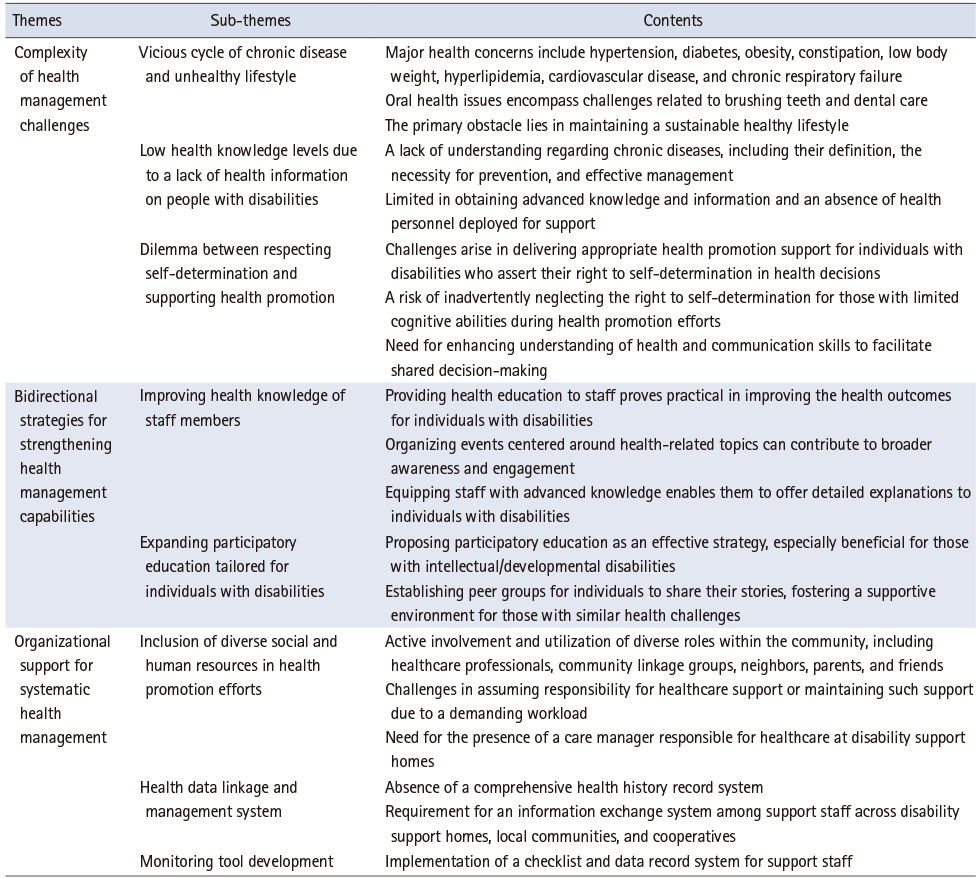

FGI를 활용하여 장애인지원주택에서 근무하는 관리자급 인력을 대상으로 장애인의 자기건강관리 역량강화를 위한 지원 요구도를 파악한 결과, 장애인의 건강관리와 관련된 어려움, 역량강화 지원전략, 제도적 지원 요구라는 세 가지의 큰 주제와 8개의 하위주제를 확인하였다(Table 2). 관리자들은 현재 장애인의 자기건강관리 역량 강화 지원의 어려움을 지적하고 현장에서 필요한 구체적인 지원 내용 및 접근법과 더불어 필요한 제도적 지원에 대하여 제언하였다.

Table 2

Support Needs for Health Promotion of People with Disabilities Living in Supportive Homes

1. 장애인 건강관리 어려움의 복잡성

장애인지원주택의 관리자들은 장애인들의 주요 건강문제로 다양한 만성질환과 더불어 생활습관 문제 관리에 대한 부담과 어려움을 갖고 있었다. 나아가, 장애인의 질병과 건강문제 관리를 지원해주기 위해 지원인력이 필요로 하는 지식이 충분하지 않으며, 제대로 된 건강정보를 찾거나 전문가에게 지원요청을 하는데 어려움이 있음을 확인하였다. 무엇보다 장애 당사자의 자기건강관리 역량강화를 위해 장애인의 건강관련 자기결정권 존중해야 하지만 온전히 존중하기 어려운 상황임을 이야기하였다.

1) 만성질환과 불건강한 생활습관의 악순환

장애인지원주택의 관리자들은 현재 장애인지원주택에 거주하는 장애인들이 스스로 건강한 생활습관을 유지하는 데 어려움이 있으며 이로 인해 다양한 만성질환이 나타나지만, 이러한 질환들을 제대로 관리하지 못해 이차적 문제도 발생할 수 있음을 지적하였다. 가장 빈번하게 호소했던 건강문제는 비만과 변비였고, 생활습관 문제는 지속 가능하지 않은 식습관 관리가 있었다. 야간 식이로 인해 수면 장애, 우울 등의 문제가 발생하고, 특히 당뇨환자의 불건강한 식이습관으로 인해 혈당조절도 쉽지 않음을 토로하였다. 그 외에도 양치를 거부하거나 치과 진료의 어려움으로 인한 구강건강 관리의 문제가 있었으며 만성질환은 고혈압, 고지혈증, 심혈관질환, 만성호흡부전을 꼽았다.

“고민이 제일 많이 되는 거는 저희는 변비네요. 사실은 소화기적으로 사실 관장을 안 하시는 분들이 거의 없으실 정도로 근데 이 변비의 원인도 사실은 자세히 잘 모르는 것 같아요.” (참석자 4)

“비만으로 인해서 말 그대로 생활 습관의 개선이 필요한데… (중략) 야간 식이도 하고 계시고 그러다 보니까 또 수면도 불안정하시고 불규칙하시고 또 우울 성향이 있으시다 보니까 식욕은 굉장히 넘쳐나시고요” (참석자 2)

2) 장애인을 위한 건강정보 부족에 따른 낮은 건강 지식

장애인에게 직접 지원서비스를 제공하는 활동지원사나 코디네이터의 건강 및 질병에 대한 낮은 이해도로 인해 장애인의 건강관리가 제대로 이루어지고 있지 않음을 지적하였다. 특히 식이조절을 통한 비만 관리에 대한 이해도가 낮아 건강상태에 알맞은 식사를 제공하지 못하고, 만성질환의 정의뿐만 아니라 예방의 필요성이나 간단한 생활습관 관리에 대한 방법도 알지 못한다고 하였다.

“활동지원사님들이 연로하시다 보니까 이런 다이어트나 비만 관리에 대한 건강관리에 대한 이해도가 많이 좀 낮으세요. 그냥 말씀 나온 것처럼 잘 먹으면 좋은 거고 지금 당장 아프지 않으면 좋은 거고… (중략) 이 건강 정보에 대한 게 입주민 당사자만 이해가 부족한 게 아니고 지원자도 이게 이해가 부족하거든요.” (참석자 2)

지원주택에 거주하는 장애인들의 노령화에 따라 나타나는 다양한 건강문제로 인해 지원인력도 약물, 증상 등에 대해 스스로 공부하고 병원도 적극적으로 이용하고 있었다. 그러나 건강담당 인력이 배치되어 있지 않고 공신력 있는 정보원을 찾을 수 없어 전문적인 지식 및 필요한 정보를 얻는 데 제한이 있어 즉각적인 대처의 어려움을 경험하였다.

“좀 정확한 정보를 줄 수 있는 이제 전문가 집단… (중략) 또 우리가 궁금한 것들을 잘 카테고리별로 정리해놨는데 막상 (병원에) 전화해서 문의를 하면 몰라… (중략) 결론적으로 말씀 드리자면 정확한 정보를 얻기가 되게 힘들다.… (중략) 이 정도 연령대나 이런 건강상태는 좀 (구체적으로 어떤 검사들을) 살펴봤으면 좋겠다. 이런 정보제공이 조금 있으시면.” (참석자 4)

3) 자기결정권 존중과 건강지원 간 딜레마

다양한 장애특성 상, 장애인의 건강관련 의사결정을 온전히 존중하는 데 어려움이 있다. 의사소통이 어려운 장애인의 경우 건강정보를 제공하더라도 건강정보 이해도, 건강관련 원하는 것, 필요로 하는 것이 무엇인지 알 수 없을 때가 많아 적절한 건강관리가 지원되지 않을 수 있음을 지적하였고, 의사소통이 가능한 장애인은 어느 정도 건강정보를 이해하지만 자기조절 능력이 떨어져 스스로 건강관리를 지속할 수 없다는 어려움을 보고하였다. 이처럼 의사소통이나 협조가 어려운 장애인들은 당사자 의사에 반하여 건강관리를 지원할 수밖에 없기 때문에 자기결정권을 존중하기 어려운 상황에서 딜레마를 겪는다.

“자기결정권이 무시된 상황에서의 지원이 이루어질 수 있을 것 같아요. 그럼 동의가 안 되고 내가 왜 이렇게 지금 갑자기 먹고 싶은 음식을 못 먹는지 이런 것들에 대한 동의가 안 된다는 건 사실 이분의 자기 결정권을 무시한 채 의료적인 예방 차원에서의 지원 인력의 판단에 의해서 하는 거지 않을까라는 생각이 조금 들어요.” (참석자 3)

현장에서도 이러한 문제를 해결하기 위하여 최대한 장애 당사자의 건강에 대한 의사결정을 존중하기 위한 다양한 방안을 마련하여 시도해보고 있다. 예를 들어, 약물이나 증상 등을 설명하는 카드를 만들어 장애 당사자가 직접 의료전문가와 의사소통하고 스스로 건강관리 행위를 변화시킬 수 있는 동기부여가 될 수 있도록 지원하여 건강관련 자기결정권을 가질 수 있는 기회를 제공한다고 보고했다.

“지역에 병원을 다니실 때 그분이 혼자 가더라도 뭔가 좀 내 증상을 보고하기가 어려우니까 저희가 그분이 현재 먹는 약이라든지 증상이라든지 이런 이렇게 시트 같은 카드를 만들었어요. 그래서 그런 거 지참해서 혹시 뭐 혼자 가시더라도 활용하시라고 말씀을 드리고 그래서 그런 결정권이라든지 스스로 할 수 있게끔 할 수 있는 그런 이렇게 시스템을 하나 만들어 놓고….” (참석자 5)

이와 더불어 장애인이 건강에 대한 자기결정을 할 수 있도록 건강정보이해와 의사소통을 위한 여러 가지 도구 및 장치의 개발이 필요하다고 하였다. 장애 당사자와의 꾸준한 의사소통을 통해 의료전문가의 견해뿐 아니라 장애 당사자의 의견을 존중하고 조율하는 시도가 필요하다고 강조하였다.

“당사자의 목소리를 자꾸 어떻게든 들으려는 시도가 있어야 이 건강 정보 지식이 있어도 이것들을 밸런스를 그야말로 그래 해야 밸런스를 맞추는 거지… (중략) 자기 결정권을 어디까지 존중해 주는 거냐? 그건 말이 안 되는 거잖아요. 사실은 자기 결정권을 어디까지 존중해 준다는 게 어디 있어요. 자기 결정권을 존중받아야 되는 건데, 그 결정을 어떻게 설명하고 이해할지 못하니까 자꾸 어디까지라고 우리가 생각하는 거잖아요.” (참석자 10)

2. 장애인 건강관리 역량 강화를 위한 쌍방향 전략

장애인의 건강관리를 위해 건강 지식과 의료 정보도 중요하지만 이를 어떻게 장애인의 건강관리 역량강화와 건강증진에 적용할 것인가에 대한 고민이 충분히 이루어져야 한다고 보고하였다. 관리자급 지원인력은 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 장애인의 건강관리에 가장 직접적으로 양항을 줄 수 있는 실무자급 지원인력의 건강지식 향상이 최우선적으로 되어야 한다고 강조했다. 더불어, 장애 당사자의 건강관리에 대한 개입 또한 중요하게 이루어져야 그들이 건강관리에 참여하고 필요성을 느낄 수 있다고 하였다.

1) 지원인력의 건강지식 향상

지원인력의 건강지식을 향상시키는 것이 장애인의 건강증진에 즉각적인 영향을 줄 수 있는 방법일 수 있음을 제시하였다. 간단하게는 직접적으로 서비스를 제공하는 실무자급 지원인력을 대상으로 건강에 대한 강의나 자료도 도움이 되지만, 건강을 주제로 한 행사를 열어 건강에 대해 자연스럽게 교육받고 지원인력들끼리 지식을 나눌 수 있는 계기를 마련한다면 건강관리 지원능력이 쉽게 향상될 것이라 하였다. 실제로 지원인력이 연하장애 관련된 강의를 듣고 해당 문제를 가지고 있었던 장애 당사자에게 검사를 권유하여 이를 해결하는 사례가 있었음을 보고했다.

“이제 건강에 대한 이슈로 한번 다 함께 고민할 수 있는 자리가 한번 진짜 딱 있고 그리고 나서 이제 같은 공감대에서 개별적으로 어떻게 이제 지원하면 좋겠는지에 대한 이제 좀 지원책을 가져가는….” (참석자 4)

나아가 지원인력에게 간단한 건강정보가 아닌 깊이 있는 전문적인 건강관련 지식을 제공하는 것이 정확한 지원에 도움이 될 것이라 하였다. 일례로 지원인력이 앓고 있는 질병을 동일하게 장애 당사자가 앓고 있을 때 질병에 대한 관리가 굉장히 효과적이었던 경험을 보고하였다. 이처럼 지원인력의 건강에 대한 이해도가 높을 경우에 장애인의 건강관리에 더욱 긍정적인 효과를 보일 것으로 생각하였다.

“(건강에 대한) 정보를 정확하게 알고 있고 정확하게 접근해서 건강에 대한 얘기들을 계속 공유하거나 직접적으로 제일 그 활동보조사가 입주민분하고 제일 많은 면적으로 같이 지원을 하고 있으니까 계속 그런 얘기들을 할 수 있던 것들이 이제 많은 노하우가 됐던 것 같아요… (중략) 활동지원사와 입주민과의 관계 속에서 확실한 정보와 이런 것들을 제공받아서 그거를 전달했을 때 가장 표면에 많이 닿아 있는 사람이 얘기하는 거에 신뢰도는 확실히 높다는 게 좀 어느 정도 있는 것 같고” (참석자 9)

2) 장애 당사자 참여형 교육 확대

지원인력이 장애 당사자들의 건강관리를 직접적으로 지원하여 건강증진에 도움을 줄 수 있으나 때로는 효과적이지 않을 수도 있음을 지적하고, 장애 당사자 또한 역량강화를 위해서 건강관리를 위한 역량강화 교육에 개입될 필요가 있다고 강조하였다. 예를 들어, 유사한 질환을 가진 의사소통 가능한 장애인들끼리 모여서 자신의 질환관리에 대한 이야기를 나누는 시간을 가진다면 건강증진 행위 변화를 이끌어내고 자각할 수 있는 기회가 될 것이라 하였다.

“어느 정도 의사소통이 가능하신 이런 대사 질환을 갖고 계신 분들이 있다면 그분들이 뭔가 연구 모임을 통해서 자신의 이야기를 나눈다면 약간 조금 더 도움 되고 자각을 할 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 들기는 (해요.) 사실 몇 번만 교육하는 것보다 딱 자기가 할 말하고 자기 경험 얘기하고 나 이렇게 하고 있어 하는 잠깐의 10분 동안에 했던 그 효과가 더 크기 때문에” (참석자 8)

3. 체계적 건강관리를 위한 제도적 지원

지원주택 거주 장애인의 건강관리 역량강화 지원을 위해선 지원인력을 위한 제도적 지원이 뒷받침되어야 한다. 지원인력이 장애인 건강관리 역량강화를 위한 최전선 인력으로써 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 다양한 자원의 개입이 이루어져야 함을 강조하였다. 또한 장애인의 건강상태를 확인할 수 있도록 모니터링 도구가 제공되어야 하며 효과적인 건강관리 지원을 위한 지원 인력들 간의 정보교류를 강조하였다.

1) 다양한 사회적·인적 자원 개입

때로는 시설 내 인력뿐만 아니라, 전문가 집단, 지역사회 연계 집단, 이웃, 부모, 친구 등 여러 역할들을 활용한 개입이 장애인의 건강관리 역량강화 지원에 더욱 효과적일 수 있음을 이야기 하였다. 또한 장애 당사자에 대해 깊이 알고 이들이 어떤 삶을 살아가야 할지에 대한 고민을 같이 해줄 수 있는 전문가 및 다양한 자원이 개입된다면 더욱 긍정적이고 효과적인 건강관리가 이루어질 것이라 희망하였다.

“어떤 전문가 집단이든 지역사회 어떤 이제 연계 집단이든 이제 혹은 이웃이든 부모든 친구든 이런 여러 가지 좀 역할들이 분명히 있을 건데 이것들이 좀 잘 작동돼야지만 이제 이분의 삶이 정말 스스로 이렇게 좀 바뀌겠다(하고) 그게 지원주택과 활동지원사 그리고 교육을 해주는 어떤 누구 정도만으로는 사실은 한계가 있지 않나 그냥 그런 생각이 조금 들어서… (중략) 우리는 ‘이 사람의 삶을 이렇게 살아갔으면 좋겠다.’라는 어떤 좀 같이 고민할 수 있는 구조들이 좀 되면 좋겠다고 해서” (참석자 4)

건강관리 지원은 대부분의 지원인력이 사회복지사 등 비전문 의료계 인력이므로 보건의료 영역에 대한 관리 및 책임이 부담으로 다가온다고 하였다. 이와 더불어서 건강관리 지원 외의 업무가 우선시 될 수 있기 때문에 건강관리 지원업무를 지속하기 어려우며 업무가 과중해질 수 있는 우려를 제기하였다. 따라서 이러한 문제들을 해결하기 위해 지원주택의 필수 지원인력으로서 보건의료와 관련한 사례관리 담당자의 필요성을 이야기하였으며, 지역사회 보건의료 기관에서도 지원주택 장애인을 위해 생애 주기별 예방적 의료서비스를 선제적으로 지원해주길 바란다는 의견을 제언하였다.

“이 건강 의료와 관련한 사례 관리를 누가 좀 따로 해주면 좋겠다. 그걸 저희가 다 해야 되니까 이제 저희가 건강 이슈에 너무 매몰이 되는 그런 느낌이 많이 드는 거예요.” (참석자 5)

2) 장애인의 건강데이터 연계 및 관리

여러 지원인력이 한 명의 장애 당사자를 지원하는 상황에서 지원인력들 간의 해당 장애인의 건강관리 목표와 지원의 차이가 없도록 충분한 정보교류와 협력이 이루어져야함을 강조하였다. 이와 비슷하게 입·퇴사로 인해 교체된 지원인력 간 정보 연계체계가 미흡하여 건강력에 대한 정보를 얻기 힘들어 건강관리 지원에 어려움을 겪고 있음을 토로하였다. 이처럼 단일 지원주택 내의 지원인력의 소통향상과 더불어서 지원주택 거주 장애인 전체의 건강증진을 위해 다수의 지원주택 간의 교류, 지역사회, 협동조합 간 교류 향상이 필요하다는 의견도 제시하였다.

“활동지원사 사이의 소통도 연계가 잘 안 되거든요… (중략) 적당한 기본적인 소통만 하고 넘어가다 보니까 사실은 끊임없는 지원의 사각지대가 발생하는 거죠… (중략) 사실 이게 지원주택과 지원주택 간 교류 지역사회와 또 어디 협동조합 간 교류 그래서 이게 사실 또 해서 서로 알고 나면 건강 이슈별로 그다음 단계로 갈 수 있는 거잖아요.” (참석자 7)

3) 모니터링 도구의 개발

비의료전문가로서 지원인력이 활용할 수 있는 건강 체크리스트 및 기록할 수 있는 데이터 시스템이 있다면 체계적으로 건강관리를 지원하는 데 도움이 될 것이라 제언하였다.

“쉽게 정리돼서 내가 체크하고 기록으로 쌓일 수 있는 데이터도 분명히 (필요해요.) 근데 그 데이터를 정리하는 것 자체가 저희가 의료 지식이 없어서 그런 건지 잘 안 되는 거예요. 결론적으로 항상 필요하다고 느끼는데” (참석자 10)

논의

본 연구는 지역사회 장애인 지원주택에 거주하는 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 장애 당사자를 지원하는 관리자급 인력인 센터장 및 팀장을 대상으로 필요한 지원요구 현황과 개선점을 파악하고자 FGI를 시행하였다. 그간 장애는 신체 구조나 기능의 손실로 인식되어 건강관리의 대상으로서 수동적인 위치에 놓이는 경우가 많았다. 그러나 본 연구는 장애 당사자를 건강관리에 적극적으로 참여하는 주체로 인식하였으며 지원인력이 장애인의 건강관리 역량강화를 지지하고 협력하는 관계에 주목하였다. 즉, 장애인은 다양한 사회환경적 요인으로 건강권의 주체로 주목받지 못해왔으나 이번 연구를 통해 장애인을 건강관리의 적극적인 참여자로 재인식함으로써 인간중심돌봄을 지향하는 간호학적 논의를 확장하는 데 의의가 있다. 또한 본 연구는 장애 대상자의 건강관리를 지원하며 경험한 어려움과 지원 요구도를 현장의 언어로 표현하여 건강관리 역량강화에 필요한 교육주제와 방법의 필요성을 강조하고, 실무현장의 눈높이에 맞춘 연구방향을 함께 제안하였다. 따라서 지역사회 내 장애인지원주택을 배경으로 한 본 연구는 장애 당사자의 자가건강관리 역량 지원을 통해 장애인의 자율성과 자립성을 지원하고 나아가 삶의 질을 향상시키기 위한 교육적, 실무적 방안의 밑거름이 될 수 있는 연구라 할 수 있다.

연구 결과, 지역사회 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 필요로 하는 지원은 크게 ‘장애인 건강관리 어려움의 복잡성’, ‘장애인 건강관리 역량 강화를 위한 쌍방향 전략’, ‘체계적 건강관리를 위한 제도적 지원’으로 범주화되었으며, 각 주제별 세부 주제를 추출하였다. 먼저 ‘장애인 건강관리 어려움의 복잡성’의 하위범주로 ‘만성질환과 불건강한 생활습관의 악순환’이 확인되었다. 본 연구 참여자가 토로한 바와 같이 장애인은 높은 만성질환 이환율과 불건강한 행태를 가지고 있으며, 이로 인해 조사망률이 높다[3, 4]. 국내 조사에 의하면, 장애인의 70.6%가 3개월 이상 계속되는 만성질환을 앓고 있는 것으로 나타났으며[15], 비장애인과 비교했을 때 고혈압, 당뇨, 뇌혈관질환 발병위험이 각각 1.34배, 1.51배, 4배 높은 것으로 조사되었다[3]. 대사적 만성질환과 밀접한 관련성이 있는 비만율 또한 높아 장애인의 약 60.7%가 과체중 이상인 것으로 나타났고[3], 국외 연구에서도 장애인은 비장애인에 비해 비만 유병률이 1.6배 높은 것으로 보고되었다. 이러한 현상의 원인으로 장애인은 장애로 인해 신체활동이 부족할 수 있고 식이관리가 쉽지 않기 때문에 비만에 노출될 위험이 높은 것으로 알려져 있다[16]. 이처럼 장애와 만성질환은 밀접한 연관성이 있는 것으로 고려되는데, 이는 만성질환으로 인해 장애가 발생하기도 하고 장애로 인해 만성질환이 발생하기 때문이다[3]. 이러한 장애인의 건강불평등 해결방안으로 국가적 차원에서 지역사회 장애인들의 건강증진과 건강권 강화를 위한 장애인 건강주치의 제도를 도입하였고 최근에는 보건복지부 산하에 장애인건강과를 신설하여 건강관리 지원을 본격화하였지만, 아직까지 지역사회 깊숙이 제도적 영향이 미치지 못하고 있는 실정으로 보인다. 지원주택 이주 후 장애인의 삶의 질의 변화를 살펴 본 Park 등[13]의 연구에서 삶의 질은 시설에 거주했을 때에 비해 유의미하게 증가하였으나, 건강 영역은 차이가 없는 것으로 확인하였다. 또한 중등장애인의 자립생활을 위한 지원요구에서 두 번째로 높은 요구사항이 건강관리 및 의료지원(41.7%)으로 나타나[14] 지원주택 거주 장애인의 건강관리에 대한 지원 대책이 강구되어야 함을 확인할 수 있다. 그러므로 다양한 개입을 통한 건강증진의 변화를 기대할 수 있도록 촘촘한 사회적 지원이 필요할 것으로 사료된다.

연구 참여자들은 ‘장애인을 위한 건강정보 부족에 따른 낮은 건강 지식’ 또한 장애인의 건강관리 지원에 장애요인이 된다고 응답하였다. 장애인은 정보 접근성이 낮거나 신체적 제약으로 인해 건강관리 측면에서 다른 사람에 대한 높은 의존성을 가지기 때문에 보호자의 장애 및 건강에 대한 지식과 건강정보이해능력은 장애인의 건강상태를 결정하는 데 중요한 부분을 차지한다[22]. 현장에서 지원인력은 장애인들의 의료요구 확인과 함께 진료에 동반하여 의료서비스를 받을 수 있도록 도와주고 일상생활에서 장애인의 건강행위 증진 및 유지를 지원해줌으로써 장애인의 건강 추구 행동을 지원할 수 있는 중요한 역할을 수행하고 있다. 더불어 장애인의 건강관리에 있어서 의료전문가의 조언은 일시적인 영향을 주는 데 반해, 건강한 식습관을 결정하고 운동참여 기회를 만드는 데 지원인력의 역량이 주요한 역할을 하므로 건강관리에 대한 주제는 직무 설명과 교육에서 중요하게 다뤄야 한다는 주장이 이를 뒷받침하고 있다[23]. 실제로 지원주택 근무자의 업무지침에도 질병 및 건강상태에 따른 식단관리 및 교육, 전염병 예방, 운동관리, 수면관리, 약물 관리를 포함하는 전반적인 건강관리를 지원해야 한다고 안내하고 있다[7]. 이에 지원인력의 전문적 역량 함량을 위한 건강관리 교육이 필수적이지만, 본 연구결과에서 나타난 바와 같이 지원인력의 낮은 건강지식으로 인한 장애인 건강관리 어려움이 나타나는 현상을 고려한다면 충분한 교육이 마련되지 않았음을 유추할 수 있다. 특히 직접 서비스를 제공하는 장애인 활동지원사의 경우, 최대 40시간의 이론 교육과 10시간의 현장실습을 이수하는 즉시 장애인 활동지원사로 근무할 수 있는 자격이 주어지기 때문에 실무현장에 투입되기전 전문성을 키우기에는 교육이 부족하다는 것을 짐작할 수 있다[24]. 더욱이 노인 돌봄을 수행하는 요양보호사 양성교육은 총 320시간의 이론교육과 80시간의 실습을 받고 국가자격시험을 통해 그 전문성을 확보해야 하는 것과 비교한다면[25], 장애인 자립 지원의 최전방에 종사하는 활동지원사의 전문성은 축소되어 논의되고 있다는 점을 알 수 있다. 건강을 유지할 권리는 장애인의 자립생활의 주요 주제 중 하나이다[26]. 따라서 지속적 건강관리 욕구를 지닌 장애인의 건강한 삶의 질을 향상시키는 노력이 요구되며 이를 위해 지원인력을 대상으로 장애 특성을 고려한 맞춤형 건강관리 지원, 고령화에 따른 만성질환의 예방과 관리 등에 관한 전문적 지식을 향상시킬 수 있는 교육적 지원을 위한 제도적 마련이 필요하다.

마지막으로 ‘장애인 건강관리 어려움의 복잡성’ 범주에서, 연구 참여자들은 ‘자기결정권 존중과 건강지원 간 딜레마’에 대한 어려움을 이야기하였다. 장애인의 자립생활은 장애인 스스로 자신의 삶을 선택하고 관리할 수 있도록 필요한 기술과 원조를 제공하며, 이러한 지원을 기반으로 자신의 삶의 통제권을 지니고 지역사회 내 자신의 역할을 주체적으로 수행해나갈 수 있게 한다[13]. 이처럼 장애인 지원주택은 장애인의 자립생활과 자기결정권 실현을 위한 방향으로 나아가고 있지만 장애인의 건강과 관련한 자기결정권 존중에 어려움을 겪는다는 현장의 의견을 확인할 수 있었다. 특히 장애인의 건강권 보호와 의료적 불평등을 해결하기 위해 의료서비스에 장애인 당자사의 적극적인 참여를 이끄는 자기결정의 중요성이 강조됨에 따라, 장애인의 건강증진을 위한 노력과 장애 당사자의 의견을 존중하고 자기결정을 인정하는 지원 사이에서 균형을 지키는 것은 지원인력이 당면한 과제이다[22]. 그러나 지원인력은 전문직 실천과정에서 장애인의 자기결정권을 규범적으로 보장해야 할 의무와 책임이 강조되고 있을 뿐 아직까지 보장범위와 방식 등에 대해 뚜렷하게 합의된 내용은 없다. 이론적으로 장애인의 자기결정권은 장애인의 욕구를 고려하여 다양한 의사소통 방식으로 사전에 결정될 내용을 충분히 전달하고 장애인이 동의하는 것으로 자기결정이 온전히 실현될 수 있다고 알려져 있지만 실제로 지원인력이 장애인의 자기결정권을 지원하는 과정에서 의사소통의 한계, 권리와 책임에 대한 혼돈, 다양한 실천가치의 충돌, 보호와 책임의 의무 등으로 인해 실천적 딜레마를 겪게 되는 어려움이 있다고 보고하였다[27]. 따라서 건강관련 교육 참여 및 지원, 의사소통을 위한 도구 사용, 장애 당사자의 자기표현 증진 및 의료서비스 이용을 위한 기회 제공, 실제적인 경험과 반복을 통한 의료시설 이용 등의 다양한 장애인 자기결정기술 보장방안을 개발하여 이를 실무현장에 적용 및 효과를 확인하려는 노력이 필요할 것이다[22]. 나아가 장애인 건강관련 자기결정과 관련하여 장애인에 대한 의료진의 의사소통 방법도 빼놓을 수 없는 쟁점 중 하나로 주목해야 한다. 진료과정에서 장애인이 함께 있음에도 불구하고 장애인 스스로 표현할 수 있는 기회를 주지 않고 보호자에게만 의사소통을 하는 의료진의 태도는 장애인의 자기결정에 어려움을 더해줄 수 있는 현상이기 때문이다. 따라서 의료진이 장애인의 특성을 이해하고 자기결정의 기회를 마련할 수 있도록 의사소통 및 장애 교육 프로그램의 개발 및 적용을 고려할 필요가 있다. 또한 국외의 경우에는 의사소통이 어려운 지적장애인의 건강결정권을 보장하기 위해 의료진뿐만 아니라 보호자 등 주변인의 교육을 위한 다양한 시도[28]가 이루어지고 있음을 고려할 때, 국내에서도 의료진과 가족, 다양한 지원인력 등 장애인의 건강증진에 관여할 수 있는 관련자들을 위한 구체적인 교육내용 개발과 함께 장애인을 이해하고 의사소통하는 데 필요한 실제적인 정보를 제공할 수 있는 지침서나 정보제공 창구를 모색하여 장애 당사자의 건강관련 자기결정권을 실현할 수 있도록 노력해야 할 것이다.

본 연구 결과, ‘장애인 건강관리 역량 강화를 위한 쌍방향 전략’으로 ‘지원인력의 건강지식 향상’과 ‘장애 당사자 참여형 교육 확대’를 이용하는 투 트랙(two track) 접근전략을 제안하였다. Owens 등[29] 또한 장애인과 보호자 모두에게 건강교육을 제공하고 이 둘 간의 협력적 관계를 구축하는 것은 장애인의 생활 습관 행동의 변화를 유도하는 효과적인 전략이라 하였다. 보호자의 교육 참여는 의사소통에 있어서 도움을 줄 뿐만 아니라 장애인의 의사결정과 건강관리 순응도에 긍정적 영향을 줄 수 있기 때문에[22] 장애 당사자뿐만 아니라 장애인 지원인력을 대상으로 한 건강관리 역량을 강화하는 교육적 접근이 병행되어야 한다. 나아가 자립생활을 배워나가는 과정에 있는 지원주택 거주 장애 당사자들에게 건강교육은 스스로 건강관리를 해나갈 동기와 용기를 줄 수 있는 중요한 자원이 될 수 있다[27]. 그러므로 지원인력을 대상으로 한 교육은 건강지식 향상과 기술 습득을 목표로 하지만 장애 당사자 참여형 교육의 주요 목표는 지역사회 환경에서 자신의 건강을 스스로 관리할 수 있는 동기부여와 역량향상이 되어야 할 것이다. 또한 본 연구 참여자가 제안한 방법과 같이 피어그룹(peer group)을 이용한 동기부여 방법이 장애인이 스스로 건강증진행위를 유지하는 데 효과적인 전략법이 될 수 있기 때문에[30], 지속적인 사회활동을 통해 건강정보 교류를 할 수 있도록 환경적·제도적 지원이 필요할 것이다. 그러나 이와 관련하여 국내에서는 장애인의 건강관리 및 역량 개발을 위해 보호자와 장애 당사자를 모두 포함시킨 중재 연구가 부족한 실정으로[22], 지속적인 건강관리 및 지원을 위한 연구 대상의 확대 및 다각적 중재 개발 및 효과 검증이 필요한 것으로 확인된다. 반면 국외의 경우, 장애인과 보호자의 교육적 지원을 위해 건강교실, 건강 다이어리, 건강옹호 훈련 등과 같은 다양한 교육 프로그램을 개발하고 그 효과를 검증하기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다[31, 32, 33]. 따라서 장애인의 건강불평등을 해소하고 장애인의 건강권을 확보하기 위하여 건강교육 프로그램 개발 및 교육대상의 확대 적용을 통해 지역사회 장애인의 건강관리 역량을 강화할 필요가 있다. 이와 더불어서, 인지적 제한으로 인해 의료적 정보를 이해하기 어려운 장애인들을 위해 건강정보 이해능력 향상을 위한 보완대체 의사소통(augmentative and alternative communication), 시각적 보조자료 및 이해하기 쉬운 정보제공 책자[34, 35] 등의 보급을 위한 노력도 병행되어야 할 것이다.

‘체계적 건강관리를 위한 제도적 지원’으로 연구 참여자들은 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 ‘다양한 사회적·인적 자원의 개입’이 요구된다고 하였다. 탈시설 정책에 따라 지역사회 거주하는 장애인이 점차 늘어나면서 성공적인 사회적 통합을 이룰 수 있도록 지역사회의 장애 친화적 환경조성은 중요한 과제로 여겨진다. 특히 장애인의 건강증진을 위해서는 개인수준의 책임과 노력에 더하여 물리적, 문화적, 정치적 환경 등이 장애 친화적 환경으로 변화되어 이들의 건강을 지지해주어야만 성취가 가능하다. 예를 들어, 장애인의 신체활동 향상을 위해선, 지역사회에 있는 건강증진센터로의 접근성 개선, 운동트레이너의 장애인에 대한 지식 향상, 장애 특성에 맞는 운동장비의 보급 등 다양한 측면의 개입이 필요하다[23]. 또한 장애를 바라보는 지역사회의 태도와 인식이 개선되어야 하는 문제도 있다. 하지만 여전히 의료전문가조차도 장애와 그에 따른 제한 조건에 초점을 맞추고 장애인들이 건강증진 프로그램에 참여함으로써 받을 수 있는 혜택은 고려하지 않는다는 점에서 장애인의 건강증진 향상의 기회를 막는 요인이 되고 있다[36]. 따라서 지역사회 거주 장애인의 건강증진을 위한 사회화의 장을 성공적으로 마련하기 위해서는 지역사회가 주체가 되도록 지원하는 장애인서비스 정책을 마련하여 친구, 이웃이 적극적인 지원자 또는 옹호자가 되는 역할이 강조되어야 한다[37].

또한 지원주택 서비스는 일상생활 및 사회참여를 위한 사회적 돌봄(social care)과 보건·의료서비스를 지원하는 건강돌봄(health care)의 구분 없이 제공되고 있지만[38], 장애유형별 및 장애 중등도별로 건강증진 요구와 특성이 크게 달라질 뿐만 아니라 활동의 범위에 따라 지원방법에도 차이가 있기 때문에 복합적인 요구사항을 고려할 수 있는 전문적인 지식을 기반으로 한 건강돌봄적 서비스 제공이 필요하다[39]. 그러나 현재 지원주택의 필수 전문인력으로는 사회복지사만을 채용하고 있어[7], 지원주택 거주자의 보건의료 지원의 공백을 채워줄 전문인력이 부족하다고 할 수 있다. 장애인건강권을 위한 법적 제도를 기반으로 장애친화 의료기관, 장애인 건강주치의 등 장애친화 의료서비스가 확대되었지만, 수요와 공급의 불균형, 접근성 문제 등으로 인해 지역사회 장애인의 미충족 의료는 여전히 높은 수준이다[40]. 그러므로 보다 질 높은 건강관리 지원 서비스를 제공하기 위해 지원주택의 전문 인력으로서 간호사 등 의료전문 인력의 채용을 고려해야 하며 장애인 보건의료서비스를 제공하는 공공 인프라를 강화하는 방안의 모색이 필요하다.

‘체계적 건강관리를 위한 제도적 지원’에 대해 ‘장애인의 건강데이터 연계 및 관리’도 하위범주로 도출되었다. 장애인의 건강관리는 전 생에 걸쳐 장기간 이루어져야하기 때문에 장애 당사자의욕구와 장애유형에 맞는 맞춤형 개인건강기록 시스템과 지속적인 추적관리가 필수적이다. 그러나 현재 지원주택에서 활용할 수 있는 정보교류 시스템이나 접근할 수 있는 건강정보기록은 전무한 상황이다. 특히 국내 장애인 주거서비스 이용자의 74%가 지적·자폐성 장애인으로[41], 스스로 자신의 질병력에 대한 진술 등 충분한 정보제공이 어려워 장애 당사자의 의료 및 건강정보의 상당부분을 지원인력에 기댈 수밖에 없기 때문에 정보를 체계적으로 기록하고 관리할 수 있는 시스템의 개발이 무엇보다 시급하다. Ho 등[42]은 보건관리자를 위해 지역사회 장애인을 중심으로 맞춤형 건강관리 웹 애플리케이션을 구현하였으며, Kim 등[43]은 장애인의 개인건강기록 활성화 및 시스템 구축을 위해 중요 항목을 제시하여 장애인을 위한 건강데이터에 대한 함의를 제시하였다. 이처럼 지역사회 기반 건강관리 데이터 활용의 중요성이 강조되고 있는 현상에 따라, 장애 당사자의 질환력, 가족력 등의 위험요인과 건강행태, 의료정보와 함께 재활분야까지 통합적으로 기록할 수 있는 장애인 맞춤 정보 시스템의 개발 및 적용이 요구된다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 일개 시 지원주택에 근무하는 관리 인력을 대상으로 심층적 탐색을 하였으나, 편의추출을 시행하였기 때문에 모든 지원인력의 교육 요구도를 반영하지는 못하였다. 따라서 추후 연구에서는 본 연구에서 도출된 결과를 바탕으로 다양한 지원인력에게 구조화된 설문 조사를 함께 수행하여 본 연구에서 확인된 교육 요구도의 보편성을 확인하고 일반화할 필요가 있다. 둘째, 본 연구는 두 개의 FGI 그룹만을 대상으로 실시되었다는 제한점이 있다. 장애인 지원주택 보급의 활성화와 촘촘한 지원체계 구축을 위해 향후 연구에서는 더 많은 수의 집단을 면담에 포함하고 이를 여러 장애인 보건의료 분야의 전문가의 의견과 비교해볼 필요가 있다. 셋째, 본 연구는 지원주택의 관리자급 인력에 초점이 맞추어져 있다. 실제로 장애 당사자 곁에서 지원활동을 하는 실무 인력의 견해와 장애 당사자 본인의 자가관리 미충족 욕구를 확인한다면 다양한 측면의 의견을 종합할 수 있을 것이다.

결론

본 연구는 장애인지원주택에 거주하는 장애인의 건강관리 역량강화를 위해 팀장과 시설장을 대상으로 필요한 교육내용 및 지원요구를 파악하고자 FGI 방법을 적용하여 내용분석을 실시하였다. 이를 통해 지원인력의 건강관리의 어려움, 지원방식, 제도적 지원요구 측면에서 구체적으로 탐색 및 이해하는 데 기여하고, 해당 연구가 장애인 지원주택에 거주하는 장애인의 건강관리를 지원하는 데 어려움을 해소하고 역량강화에 보다 쉽게 접근하는 데 필요한 교육적, 제도적 지원 노력을 위한 기초를 마련하였다는 데 그 의의가 있다. 본 연구의 결과를 바탕으로 장애인의 건강관리 역량강화 지원을 위한 방안 모색과 더불어 지원의 효과성 검증을 위한 후속 연구가 필요함을 제언한다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

FUNDING:This research was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (2022R1I1A207290712).

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Nam H & Lee H & Park H & Lee S & Kim B & Yoon J.

Data curation or/and Analysis: Nam H.

Funding acquisition: Yoon J.

Investigation: Nam H & Lee H & Yoon J.

Project administration or/and Supervision: Nam H & Lee H & Park H & Lee S & Kim B & Yoon J.

Resources or/and Software: Nam H & Lee H & Park H & Lee S & Kim B & Yoon J.

Validation: Nam H & Yoon J.

Visualization: None.

Writing original draft or/and Review & Editing: Nam H & Lee H & Park H & Lee S & Kim B & Yoon J.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

References

-

Oh U, Kim SH, Park KO, Oh DE. In: A study of the pathways from institutions to community living for persons with disabilities. Korea Institute for Health and Social Affairs; 2019 Dec.Report No.: 2019-10.

-

-

Lee S, Lee B, Kim H. Major issues and tasks of the deinstitutionalization for the people with disabilities: A focus on Seoul. Health & Welfare 2019;21(4):69–86. [doi: 10.23948/kshw.2019.12.21.4.69]

-

-

Kim JY, Kang MW, Seo WY, Lee JW. Chronic diseases, health behaviors, and mortality in persons with disabilities: An analysis of the National Health Insurance Service-Health Screening (NHIS-HEALS) database. Health and Social Welfare Review 2020;40(2):121–150. [doi: 10.15709/hswr.2020.40.2.121]

-

-

Ho SH, Kim YS, Yang JH, Ahn BK, Baek YJ, Eun SD, et al. In: 2017 Health management for people with disabilities. National Rehabilitation Center; 2018 Apr.Report No.: IS-11-18-06.

-

-

Seo H. In: A study on developing manual to support for de-institutionalized people with disabilities. Korea’s Disabled People’s Development Institute; 2021 Dec.Report No.: 21-28.

-

-

Seo H, Min S, Kim J, Lee S. In: A study on ways to build a support housing system for de-institutionalized people with disabilities. Korea’s Disabled People’s Development Institute; 2021 Oct.Report No.: 21-15.

-

-

Kim J, Min S, An E, Lee S, Choi S. In: Operational manual for Seoul support housing for people with disabilities. Seoul Welfare Foundation; 2021 Dec.Report No.: 2021-42.

-

-

Kim UK, Yu HY. The relationship between educational needs and the caregiving burden in stroke patients’ primary caregivers. Quality Improvement in Health Care 2019;25(1):29–42. [doi: 10.14371/qih.2019.25.1.29]

-

-

Rimmer JH, Rowland JL. Health promotion for people with disabilities: Implications for empowering the person and promoting disability-friendly environments. American Journal of Lifestyle Medicine 2008;2(5):409–420. [doi: 10.1177/1559827608317397]

-

-

Ho S. National Rehabilitation Center. What are the diseases, medical access, and causes for death for people with disabilities and without disabilities?; Proceedings of 2022 Statistics for Health Status of People with Disabilities Conference; 2022 Apr 21; Seoul, Korea. Seoul: National Rehabilitation Center; c2022. pp. 1-100.

-

-

Lee YM. The study on the factors of life satisfaction among disabled elderly focused on comparison between aging with disability and disability with aging. Journal of Welfare for the Aged 2013;62:35–58. [doi: 10.21194/kjgsw.62.201312.35]

-

-

Park S, Conroy JW, Lee S, Kim J. Deinstitutionalization and community supported living: Focused on changes of life quality among persons with severe disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2023;25(1):133–153. [doi: 10.35361/KJID.25.1.6]

-

-

Lee S, Jo J. In: 2020 Survey on independent living for people with severe disabilities in Seoul. Seoul Welfare Foundation; 2020 Nov.Report No.: 2020-32.

-

-

Kim S, Lee MK, Oh UC, Oh DE, Hwang JH, Oh MA, et al. In: 2020 National survey of disabled persons. Korea Institute for Health and Social Affairs; 2020 Dec.Report No.: 11-1352000-000568-12.

-

-

Ritchie J, Lewis J, Nicholls CM, Ormston R. In: Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. 2nd rev. ed. Sage Publications; 2023. pp. 456.

-

-

Dilshad RM, Latif MI. Focus group interview as a tool for qualitative research: An analysis. Pakistan Journal of Social Sciences 2013;33(1):191–198.

-

-

Lincoln YS, Guba EG. In: Naturalistic inquiry. Sage Publications; 1985. pp. 415.

-

-

Krueger RA, Casey MA. In: Focus groups: A practical guide for applied research. 4th ed. Sage Publications; 2009. pp. 1-240.

-

-

Lee SH, An HS, Jung JE, Kim GH. Review of research trends and future research directions regarding the health of people with developmental disabilities. Special Education Research 2021;20(2):31–61. [doi: 10.18541/ser.2021.02.20.2.31]

-

-

Kim D, Lee B, Lee C, Yoo K, Yu S, Lee K, et al. In: Seoul transition service support housing project for people with disabilities: Independent living housing coordinator job manual. Seoul Welfare Foundation; 2017.Report No.: 2017-5.

-

-

Lee J, Jang S. A comparative study of formal education systems for long-term care workers in six countries. The Journal of Long Term Care 2018;6(1):6–30. [doi: 10.32928/TJLTC.6.1.1]

-

-

Yoo HY, Kim MO. Social workers’ experience of supporting the right of self-determination of people withdevelopmental disabilities at residential facilities. Korean Journal of Qualitative Research in Social Welfare 2017;11(3):69–94. [doi: 10.22867/kaqsw.2017.11.3.69]

-

-

Bigby C, Whiteside M, Douglas J. Providing support for decision making to adults with intellectual disability: Perspectives of family members and workers in disability support services. Journal of Intellectual & Developmental Disability 2019;44(4):396–409. [doi: 10.3109/13668250.2017.1378873]

-

-

Rimmer JH. Health promotion for individuals with disabilities: The need for a transitional model in service delivery. Disease Management & Health Outcomes 2002;10(6):337–343. [doi: 10.2165/00115677-200210060-00002]

-

-

Carrington S, Lennox N, O’Callaghan M, McPherson L, Selva G. Promoting self-determination for better health and wellbeing for adolescents who have an intellectual disability. Australasian Journal of Special Education 2014;38(2):93–114. [doi: 10.1017/jse.2013.16]

-

-

Mastebroek M, Naaldenberg J, Lagro-Janssen AL, de Valk HVSL. Health information exchange in general practice care for people with intellectual disabilities—a qualitative review of the literature. Research in Developmental Disabilities 2014;35(9):1978–1987. [doi: 10.1016/j.ridd.2014.04.029]

-

-

Kim YD. Community centered approach on social service policies for disabled people: Issues and directions. Journal of the Korean Association for Social Service 2016;6(2):1–28.

-

-

Kim JW. Implication learnt form the history of deinstitutionalisation for disabled people in the UK - centred on living in the community and enhancement of subjectivity of disabled people. Korean Journal of Social Welfare 2018;70(3):7–27. [doi: 10.20970/kasw.2018.70.3.001]

-

-

Kim S, Kim YJ, Roh SH, Lee DS, Chong HK, et al. In: A study on the promoting strategies for the right to health for healthy life of persons with disabilities. Korea Institute for Health and Social Affairs; 2017 Dec.Report No.: 2017-42.

-

-

Choi KH, Kim M, Choi Y, Cho YM, Kim MS, Jeong E, et al. Current status of unmet health care needs in the disabled in Korea. Health and Social Welfare Review 2021;41(3):160–176. [doi: 10.15709/hswr.2021.41.3.160]

-

-

Moon D, Yoo Y. Analysis of community housing support for the realization of community care for the disabled - based on the residential facilities for the disabled according to ⌜Act on Welfare of Persons with Disabilities⌟. Journal of Disability and Welfare 2019;43:5–35. [doi: 10.22779/kadw.2019.43.43.5]

-

-

Ho SH, Lee M, Choi Y, Lee EY, Ahn H. In: Whang MC, Lee JH, Jung EC, Lee H, Yeoun MH, Kim HS, et al., editors. Implementation of web application supporting customized Health management of healthcare managers of people with disabilities; Proceedings of HCI Korea 2019; 2019 Feb 13–16; Jeju, Korea. Seoul: The HCI Society of Korea; c2019. pp. 928-931.

-

-

Kim JH, Kim KM, Rhee HS. Development of essential items for personal health record(e-PHR) for integrated healthcare service for people with brain lesions. Health and Social Welfare Review 2022;42(3):95–119. [doi: 10.15709/hswr.2022.42.3.95]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite