Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 54(2); 2024 > Article

- Research Paper Analysis of the Adequacy of Nurse Staffing Level through the Estimation of Nursing Activity Hours and Implementation of Focus Group Interviews in a Tertiary Hospital: Using a Mixed-Method Design

- Hyun-Joo Kim, Sun-Hee Lee, Jai-Jung Lee, Sun-Suk Seong, Hee Yang, Hyang-Yuol Lee

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2024;54(2):237-249.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.22142

Published online: May 31, 2024

2College of Nursing, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

-

Corresponding author:

Hyang-Yuol Lee,

Email: aroma1909@catholic.ac.kr

- 2,992 Views

- 255 Download

- 1 Crossref

- 0 Scopus

Abstract

Purpose

This study aimed to examine the adequacy of current nurse staffing levels by identifying nursing activities and workload.

Methods

The study used a mixed-method design. A nursing activity survey was conducted using the work sampling method over 2 working days with 119 general ward nurses. A focus group interview was conducted with 12 nurses. Quantitative and qualitative data were analyzed using SPSS 20.0 and content analysis, respectively.

Results

The most amount of time was spent on medication (in direct nursing) and electronic medical record documentation (in indirect nursing). The appropriate nurse-to-patient ratio is 1:7.7 for the day shift, 1:9.0 for the evening shift, and 1:11.9 for the night shift. However, the current nurse-to-patient ratio is 1:9.4, 1:11.0, and 1:13.8 for the day, evening, and night shifts, respectively. Therefore, the current nurse staffing level is insufficient for the workload. In the focus group interview, the main reasons cited for being unable to complete tasks within working hours were communication and coordination, and the nursing electronic medical record. The essential nursing activities of basic nursing and emotional support were overlooked owing to a heavy workload. Therefore, an adequate nurse staffing level should be higher than the measured quantitative workload.

Conclusion

These results suggest the general wards of tertiary hospitals should evaluate the adequacy of their current nurse staffing and allocate sufficient nurses to improve patient safety and nursing care quality.

Published online May 31, 2024.

https://doi.org/10.4040/jkan.22142

Abstract

Purpose

This study aimed to examine the adequacy of current nurse staffing levels by identifying nursing activities and workload.

Methods

The study used a mixed-method design. A nursing activity survey was conducted using the work sampling method over 2 working days with 119 general ward nurses. A focus group interview was conducted with 12 nurses. Quantitative and qualitative data were analyzed using SPSS 20.0 and content analysis, respectively.

Results

The most amount of time was spent on medication (in direct nursing) and electronic medical record documentation (in indirect nursing). The appropriate nurse-to-patient ratio is 1:7.7 for the day shift, 1:9.0 for the evening shift, and 1:11.9 for the night shift. However, the current nurse-to-patient ratio is 1:9.4, 1:11.0, and 1:13.8 for the day, evening, and night shifts, respectively. Therefore, the current nurse staffing level is insufficient for the workload. In the focus group interview, the main reasons cited for being unable to complete tasks within working hours were communication and coordination, and the nursing electronic medical record. The essential nursing activities of basic nursing and emotional support were overlooked owing to a heavy workload. Therefore, an adequate nurse staffing level should be higher than the measured quantitative workload.

Conclusion

These results suggest the general wards of tertiary hospitals should evaluate the adequacy of their current nurse staffing and allocate sufficient nurses to improve patient safety and nursing care quality.

서론

1. 연구의 필요성

간호사는 복잡한 치료과정에서 처방된 수많은 중재를 수행하며 계획자, 조정자, 제공자, 평가자로서 중요한 역할을 하고 있다[1]. 이러한 간호사가 제대로 역할을 수행하지 못하면 환자의 치료 흐름이 끊기고 환자의 안전과 건강이 위협받게 되므로 충분한 간호사 배치가 필수적이다[1, 2]. 불충분한 간호사 배치는 근무시간 내에 업무를 완수하기 어렵고 간호사 1인당 단위시간 내에 해야 할 업무가 많아져 시간적인 압박감을 느끼게 되면서 간호활동의 누락이나 오류의 발생으로 이어질 수 있다[1, 3, 4, 5]. 또한 환자의 심리사회적, 정서적, 교육의 요구에 대응하지 못하고 투약오류, 낙상, 욕창, 병원감염, 수술환자의 입원 중 사망, 폐렴, 패혈증 등의 환자 결과를 초래하고, 의료의 질에 부정적 영향을 줄 수 있으며[1, 6, 7] 간호조직에는 이직, 결근 등의 결과를 초래한다[1, 3]. 간호사가 근무시간 내에 업무를 완수하기에 시간이 부족하다고 느끼는 원인에는 간호사, 환자, 조직 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는데 불충분한 간호사 배치가 가장 핵심적인 요인이다[1].

우리나라는 충분한 간호사 배치 방안으로 간호인력 확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제를 실시하고 있다[8, 9]. 이 제도는 분기별 평균 병상수 대비 당해 병동업무를 하는 간호사 수에 따라 등급을 산정한다[9]. 산정 대상인 일반병동에는 특수병동으로 분류되지 않는 암병동 등 모든 병동이 포함되며 간호사 수에 환자를 직접 담당하지 않는 수간호사가 포함된다. 따라서 상급종합병원인 경우 병상수 대비 평균 간호사 수의 비율이 2.0:1인 1등급을 유지해도[9] 각 간호단위별 간호사 배치수준에는 차이가 있고 실제로 3교대 간호사 1명이 담당하는 환자수의 비율과는 다르다. 그러므로 현장 간호사들이 업무 완수 시간이 부족하다며 초과근무를 당연시하는 현상이 나타나고 있어, 실제 업무량에 비해 간호사 배치수준이 낮은 것이 문제인지, 간호사들이 수행하고 있는 간호활동에 업무량 과중 요인이 무엇인지 구체적으로 조사할 필요가 있다.

간호사의 업무량은 간호의 강도와 최선의 간호수행 달성에 핵심 요소이며 업무량 측정은 적정 간호인력배치의 선행조건으로 일반적으로 간호사 활동측정법과 환자중심방법이 있다[10]. 환자중심의 환자분류체계는 환자의 간호요구도를 수량화하여 간호인력 배치를 결정하는 도구로 활용되고 있다[11]. 그러나 간호업무는 환자를 위해 간호사가 수행하는 모든 활동인 반면, 간호 업무량은 간호활동을 수행하는 데 요구되는 간호행위의 총량으로 여기에는 환자와 관련 없는 학생이나 간호사 교육, 행정업무 등이 모두 포함된다[12]. 그러므로 환자분류체계는 실제 현장에서 수행하는 다양한 간호활동을 모두 반영하지 못하고 있다. 또한 간호사 업무흐름은 역동적이고 예측 불가능하며 복합적으로 환자뿐만 아니라 보호자, 동료, 조직의 구조에도 영향을 받는다[13].

특히 상급종합병원에서는 급성기 환자와 중증환자의 복잡한 치료와 중재에 따라 환자 상태를 관찰하고 평가하여 환자 변화에 즉각적으로 대처해야 하며 수련교육기관의 역할도 담당해야 한다. 또한 환자의 상태 악화로 인한 응급상황 발생 및 중환자실 이실, 재원일수 관리를 통한 빠른 환자 순환(turnover)으로 입·퇴원 환자수가 많으며 환자의 비협조와 민원관리 등 계획되지 않는 일들의 발생으로 간호상황의 변화가 많다[10]. 국가적 감염병 위기상황인 코로나19 대유행으로 위중한 환자는 민간 상급종합병원과 협력하여 높은 수준의 의료기술과 효율적인 시스템을 활용해 적극적으로 감염환자를 치료하였다[14]. 그러나 현장에서는 신설된 코로나19 병동 및 중환자실 운영을 위해 일반병동에서 경력간호사를 파견 보내고 대신 신입간호사가 배치되었으며 코로나에 감염된 간호사들의 공백을 채워야 하는 등 인력운영의 혼란과 어려움을 체험하였다. 이러한 감염병 위기상황에서 신속히 대응하기 위해서는 선제적인 충분한 간호사 배치가 필요하다.

이에 본 연구에서는 간호사가 수행하는 모든 간호활동 시간을 조사하여 근무조별 업무량을 측정하였으며 간호활동조사지는 2006년 일반병동의 간호활동분류 연구[15] 이후 내외과 일반병동의 간호활동을 충분히 반영하는 도구를 찾기 어려워 선행연구[15, 16]를 토대로 본 연구팀에서 간호활동조사지를 자체 개발하였다. 간호활동조사를 통해 측정한 업무량 대비 적정 간호사 배치수준을 확인하고, 양적 측정만으로 확인하기 어려운 업무량 과중 요인과 업무량 과중으로 인해 누락되고 있는 간호활동을 파악하여 실제 간호활동 문제점 개선에도 도움을 주고자 간호사 포커스 그룹 인터뷰를 실시하였다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 상급종합병원 일반병동 간호사의 근무조별 업무량에 따른 적정 간호사 배치수준을 파악하고 후속으로 간호활동에 대한 간호사 포커스 그룹 인터뷰를 실시하여 현재 간호사 배치수준이 적절한지 검토하고자 하였다.

이에 따른 구체적인 목적은 간호활동조사를 통해 근무조별 간호사 1인당 간호활동시간과 근무조별 일평균 총 간호활동시간에 따른 적정 간호사 배치수준을 조사하고 간호사 포커스 그룹 인터뷰를 통해 업무량 과중 요인과 비효율적인 간호활동 및 누락되는 필수간호활동을 파악하는 것이다.

연구 방법

1. 연구설계

본 연구는 일반병동의 근무조별 업무량 측정을 통해 적정 간호사 배치수준을 확인하고 후속으로 간호사 포커스 그룹 인터뷰를 실시하여 적정 간호사 배치수준의 양적 결과를 보충하여 설명하고 통합하는 설명적 순차 설계[17]의 혼합연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 대상자는 서울시내 C대학병원 동일한 침상 수를 보유한 외과 1개, 내과 2개, 내외과 혼합 2개 총 5개의 일반병동에서 조사기간 동안 근무하는 간호사를 대상으로 하였으며 대상자의 선정기준은 다음과 같다.

1) 간호활동조사는 본 연구 참여에 동의하였으며 환자의 처방부터 수행까지 독립적인 간호 제공이 가능한 자로 임상경력 만 1년 이상인 일반간호사를 대상으로 하였다.

2) 간호사 포커스 그룹 인터뷰는 간호활동조사에 참여한 간호사 중 인터뷰에 동의한 간호사를 대상으로 하였다.

3. 표본 크기

본 연구에서 일반적 특성과 근무조별 간호사 1인당 간호활동 시간의 차이 분석을 위한 대상자 수 산정은 G*power 3.1.9.7 프로그램을 이용하여 ANOVA 분석을 적용하고 유의수준 .05, 효과크기 .30, 검정력 .8로 계산한 결과, 최소 필요한 표본수는 111명이었으며, 본 연구에서는 119명의 대상자를 표집하였다. 간호사 포커스 그룹 인터뷰는 간호활동조사에 참여한 간호사 중 인터뷰에 동의하는 간호사 12명을 대상으로 하였으며 5년차 이상 6명, 5년차 미만 6명씩 내과, 외과, 내외과 혼합병동에서 각 4명씩 편의표집 하였다.

4. 연구 도구

1) 간호활동조사지

간호활동이란 간호대상자의 간호요구를 충족시키거나 간호사가 역할 중심으로 수행하는 간호활동을 수량화하여 측정 가능하도록 한 직접 또는 간접간호활동을 말한다[18]. 본 연구에서는 선행연구[15, 16]를 토대로 연구진이 개발한 간호활동조사지를 사용하였으며 도구개발과정은 다음과 같다.

(1) 문헌 고찰 및 실무자를 통한 간호활동 도출과 분류

일반병동에서 이루어지는 간호활동을 도출하고 분류하기 위하여 선행연구[15, 16]를 토대로 연구진이 간호활동의 항목을 도출하였고, 해당 병동 임상경력 8년 이상의 병동 대표 간호사 패널 4명이 검토하였다. 이후 연구진과 패널의 연합 워크샵에서 간호활동을 도출하고 업무특성에 따라 간호활동 영역을 직접간호, 간접간호, 간호외활동, 개인활동으로 분류하였다.

(2) 간호활동조사지 개발

워크샵을 통해 도출된 간호활동내용을 임상교수 2명, 간호행정교육팀 관리자 2명, 패널 외에 임상경력 8년차 이상 병동 간호사로 구성된 전문가 집단의 내용타당도를 검토하여 I-CVI .78 이상, S-CVI .90 이상[19]으로 최종 간호활동조사지를 개발하였다.

최종 간호활동조사지는 직접간호활동, 간접간호활동, 간호외활동, 개인활동 4개의 대분류영역으로 구분하였고 각 대분류에 따른 소분류는 직접간호활동 17개, 간접간호활동 4개, 간호외활동 5개, 개인활동 1개로 총 27개 항목으로 구성하였다. 각 대분류 영역에 해당하는 간호활동개수는 총 91개로 직접간호활동 63개, 간접간호활동 13개, 간호외활동 14개, 개인활동 1개를 포함하였다.

(3) 예비 조사 및 조사자 훈련

조사자 3명에게 연구목적 및 진행과정, 조사방법을 사전교육 및 시범을 통해 조사자 훈련을 시행하였고 간호활동조사지의 내용에 대한 3명의 조사자 간의 일치도를 확인하기 위해 예비조사를 실시하였다.

2) 간호사 배치수준

간호사 배치수준은 선행연구방법[20]을 토대로 간호사 1인당 담당환자수로 간호사-환자 비율로 표기하였으며 간호사 1인당 담당환자수가 적을수록 배치수준이 높은 것을 의미한다. 본 연구에서는 동일한 비교를 위해 병상수를 근무조별 일평균 간호사 수로 나누어 간호사 배치수준을 산출하였다. 본 연구에서 적정간호사 배치수준은 병상수를 근무조별 일평균 필요로 하는 간호사 수로 나누어 산출하였으며 필요로 하는 간호사 수는 근무조별 일평균 총 간호활동시간을 각 근무조별 기준 근무시간으로 나누어 산출하였다. 본 연구기관의 조사대상 병동은 모두 각 44병상이며 본 연구 의료기관의 기준근무시간은 낮번이 8시간, 저녁번이 7시간, 밤번이 9시간이다.

3) 간호사 포커스 그룹 인터뷰

간호사 포커스 그룹 인터뷰는 반구조화된 질문을 사용하였다. 주요 질문내용은 업무량에 대한 주관적 인식 및 간호활동 중 업무량 과중 요인과 업무량 과중으로 인해 누락되는 간호활동을 파악하기 위해 공동연구자 4명이 함께 논의하여 다음과 같이 5개의 질문으로 구성하였다. “본인이 생각하기에 간호사의 근무조별 업무량은 어떠한가? 그 이유는 무엇인가?”, “근무 시간 내에 업무를 완료하지 못하는 경우가 있다면 주된 이유는 무엇인가?”, “근무 시간 내에 많은 업무량으로 인해 놓치게 되는 필수 간호활동은 무엇이라고 생각하는가?”, “현재 비효율적으로 이루어지고 있는 간호활동은 어떤 것이 있는가?”, “효율적인 간호활동(업무)을 위해 개선되어야 할 부분은 무엇인가?”

5. 자료수집방법

자료수집기간은 간호활동조사지 개발을 포함하여 2021년 8월 18일부터 2022년 1월 13일까지이며 연구진행 및 자료수집방법은 다음과 같다.

1) 간호활동조사

2021년 10월부터 12월까지 각 병동별 평일 2일 동안 3교대 근무조별 근무하는 간호사 전수인 3~5명의 간호사를 1명의 조사자가 10분 간격으로 관찰하는 워크샘플링(work sampling) 방법[21]을 적용하여 근무자가 업무를 종료할 때까지 간호활동조사지에 관찰한 간호활동을 기입하였다. 관찰한 간호활동개수 1개를 간호활동시간 10분으로 환산하여 총 간호활동시간을 산출하였다. 일일 총 간호활동시간은 1일 3교대 근무하는 모든 간호사의 간호활동을 워크샘플링 방법으로 관찰한 후 모든 근무자의 간호활동시간을 합한 값으로 총 2일의 평균값을 사용하였다.

2) 간호사 포커스그룹 인터뷰

참여자들은 모두 3교대 일반간호사라는 동일한 특성으로 간호활동의 다양한 경험에 따른 의견을 듣기 위해 임상경력 5년차 이상과 5년차 미만으로 나누어 6명씩 총 12명으로 2개의 그룹을 구성하였다. 연구자가 속한 병원 회의실에서 2022년 1월 11일과 1월 13일에 각 그룹당 1회, 각 60분씩 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 진행은 박사과정에서 질적연구 수업과목을 이수한 연구자 2명이 진행하였으며 1명은 인터뷰 목적 안내 및 전반적 진행을 담당하였고 1명은 인터뷰 내용 녹음 등 진행 보조를 담당하였다. 연구에 대한 소개와 인터뷰 질문 내용은 1주일 전에 공지하여 참여자가 인터뷰 주제에 대해 생각하고 참여하도록 하였다. 인터뷰 시작 전 진행자 소개와 참여자들 소개를 한 뒤 연구 목적과 방법에 대해 설명한 후 서면 동의서를 받았다. 진행자는 인터뷰의 모든 내용은 비밀과 익명성이 보장되니 솔직하고 편하게 의견을 표현하도록 격려하였다. 모든 사람의 의견을 듣기 위해 한 번에 한 명씩 발언하고 각자의 의견이 다를 수 있으므로 상대 발언을 존중하도록 하였다. 인터뷰 내용은 반구조화된 질문지를 사용하였고 모든 내용은 참여자의 허락을 구한 뒤 녹음하였다. 녹음한 내용은 음성관리기록 서비스 클로바노트(CLOVA Note, Naver Corp.)를 이용하여 문서기록으로 변환하였고 공동연구자 4명이 녹음 내용과 기록된 내용을 다시 확인하여 문서로 정리하였다.

6. 자료분석방법

1) 간호활동조사

수집된 자료는 SPSS 20.0 프로그램(SPSS Inc.)을 이용하여 처리하였다.

대상자의 일반적 특성은 실수로, 근무조별 간호사 1인당 간호활동시간은 평균과 표준편차로 분석하였다.

일반적 특성과 근무조별 간호사 1인당 간호활동시간의 차이는 ANOVA 또는 t-test로 분석하였고 정규성 검정 및 사후 검정(Scheffe test)을 수행하였다.

간호사 배치수준은 다음과 같이 산출하였다.

(1) 현재 간호사 배치수준: 병상수 ÷ 현재 배치된 근무조별 일 평균 간호사 수

(2) 적정 간호사 배치수준: 병상수 ÷ 일평균 근무조별 요구되는 간호사 수(일평균 근무조별 총 간호활동시간 ÷ 근무조별 기준 근무시간)

2) 간호사 포커스 그룹 인터뷰 내용 분석 과정

녹음된 인터뷰 내용은 모두 문서화하였으며 A4용지로 총 37장이었다. 자료분석은 Hsieh와 Shannon (2005)이 제시한 내용 분석을 이용하였다[22]. 연구결과의 신뢰성과 타당성을 확보하기 위해 박사과정에서 질적연구 과목을 수강하여 질적연구에 대한 이해도가 높은 두 명의 연구자가 인터뷰 매 회차마다 진행자와 보조자로 참여하였다. 녹음한 내용은 먼저 공동연구자 4인이 분담하여 반복적으로 듣고 확인하여 문서로 작성하였고 각 연구자는 참여자가 얘기한 내용에서 의미있는 단어와 내용을 표시, 명명하여 메모하였다. 각자 분석한 자료를 1차 회의를 통해 중복되고 연결되는 내용을 정리하였다. 1차 회의를 통해 정리한 내용을 질적연구 수행경험이 있는 연구자가 주관하여 간호활동영역에 따라 분류하였고 2차 회의를 통해 공동연구자가 함께 검토하여 최종 정리하였다. 3차 회의에서 연구결과에 인용할 참여자의 진술문을 최종 선택하였다. 정리한 내용은 지도교수를 통해 최종 확인 받았다.

7. 윤리적 고려

본 연구는 연구자가 소속된 기관 가톨릭대학교 서울성모병원의 임상연구심사위원회(Institutional Review Board)의 심의(KC21OISI0615)를 받은 후 자료수집을 시작하였으며 2013년에 개정된 헬싱키 연구윤리원칙에 의거하여 연구절차를 수행하였다.

연구 결과

1. 간호활동조사결과

1) 대상자의 일반적 특성

조사기간 2일 동안 근무한 간호사 수는 총 119명으로 일평균 간호사 수는 11.9명이었다. 낮번 간호사 수는 47명, 저녁번 간호사 수는 40명, 밤번 간호사 수는 32명이었으며 외과병동 간호사 수는 24명, 내과병동 간호사 수는 54명, 내외과혼합병동 간호사 수는 41명이었다. 본 연구에 참여한 간호사는 70명이었으나 배치 간호사 수로 산출하게 되므로 조사기간 2일 모두 근무한 간호사를 2명으로 계산하였다. 근무한 간호사의 평균 임상경력은 4년 11개월이었고 2년 이상 5년 미만은 70명, 5년 이상 10년 미만은 36명, 10년 이상은 13명이었다.

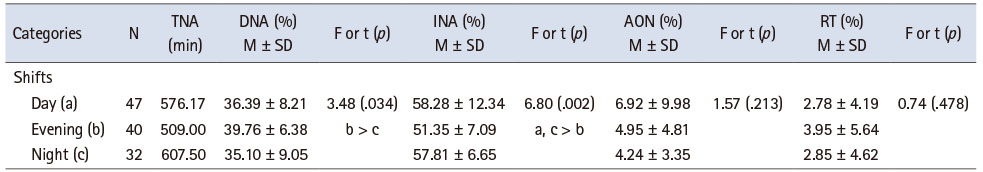

2) 근무조별 간호활동시간 및 간호활동영역별 시간

근무조별 간호사 1인당 간호활동시간은 낮번은 9.6시간(576.17 ± 63.74분), 저녁번은 8.5시간(509 ± 49.50분), 밤번은 10.1시간(607.50 ± 51.62분)이었다. 본 연구의료기관의 기준근무시간은 낮번이 8시간, 저녁번이 7시간, 밤번이 9시간이므로 근무조별 직접간호활동시간, 간접간호활동시간, 간호외활동시간, 개인시간의 차이를 확인하기 위하여 각 간호활동영역을 근무조별 총 간호활동시간 비율차이로 비교하였다. 낮번, 저녁번, 밤번의 직접간호활동시간, 간접간호활동시간, 간호외활동시간, 개인시간은 Table 1과 같았고 근무조별 각 영역별 비율은 직접간호활동시간(F = 3.48, p = .034)과 간접간호활동시간(F = 6.80, p = .002)은 유의하게 차이가 있었으며, 사후검정결과 직접간호활동시간은 저녁번(39.76 ± 6.38%)이 밤번(35.10 ± 9.05%)보다 차지하는 비율이 높고, 간접간호활동시간은 낮번(58.28 ± 12.34%)과 밤번(57.81 ± 6.65%)이 저녁번(51.35 ± 7.09%)보다 차지하는 비율이 높았다(Table 1).

Table 1

Average Daily Nursing Activity Hours per Nurse (N = 119)

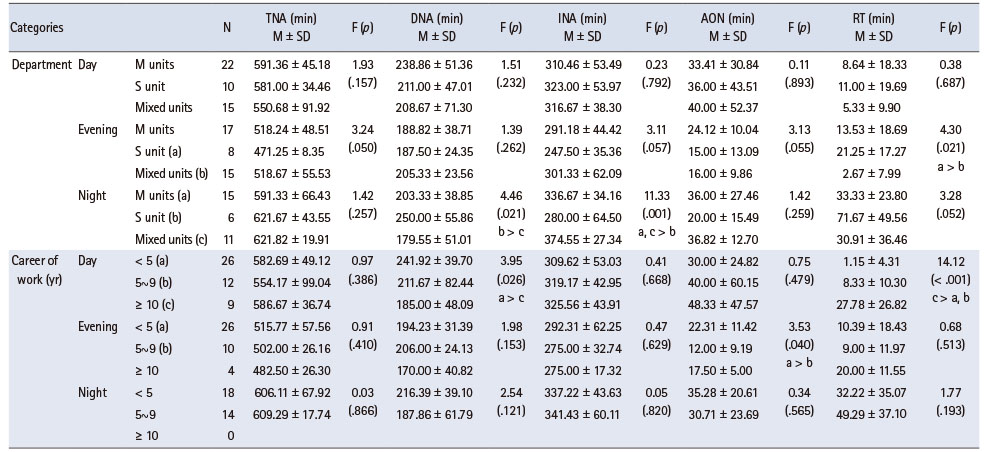

3) 대상자의 일반적 특성에 따른 간호활동시간

대상자의 일반적 특성 중 임상과별 간호사 1인당 평균 간호활동시간을 비교한 결과 낮번은 차이가 없었고 저녁번에서는 개인시간의 차이가 있어(F = 4.30, p = .021) 사후검정결과 개인시간은 외과병동이 21.25 ± 17.27분으로 내외과혼합병동 2.67 ± 7.99분보다 길었다. 밤번에서는 직접간호활동시간(F = 4.46, p = .021)과 간접간호활동시간(F = 11.33, p = .001)이 차이가 있었으며, 사후검정결과 직접간호활동시간은 외과병동이 250.00 ± 55.86분으로 내외과혼합병동 179.55 ± 51.01분보다 길었고, 간접간호활동시간은 내과병동 336.67 ± 34.16분과 내외과혼합병동 374.55 ± 27.34분으로 외과병동 280 ± 64.50분보다 길었다(Table 2). 대상자의 근무경력별 1인당 평균 간호활동시간을 비교한 결과 근무조별 총 간호활동시간에서는 차이가 없었다. 낮번에서는 직접간호활동시간(F = 3.95, p = .026)과 개인시간(F = 14.12, p < .001)의 차이가 있었는데 사후검정결과 직접간호활동시간은 근무경력 5년 미만이 241.92 ± 39.70분으로 근무경력 10년 이상 185.00 ± 48.09분보다 길었고, 개인시간은 근무경력 10년 이상이 27.78 ± 26.82분으로 근무경력 5년 미만 1.15 ± 4.31분과 5년 이상 10년 미만 8.33 ± 10.30분보다 길었다. 저녁번에서는 간호외활동시간에서 유의한 차이(F = 3.53, p = .040)가 있었는데 사후검정결과 간호외활동시간은 근무경력 5년 미만이 22.31 ± 11.42분으로 5년 이상 10년 미만 12.00 ± 9.19분보다 길었다(Table 2).

Table 2

Calculation of Nursing Activity Hours by General Characteristics (N = 119)

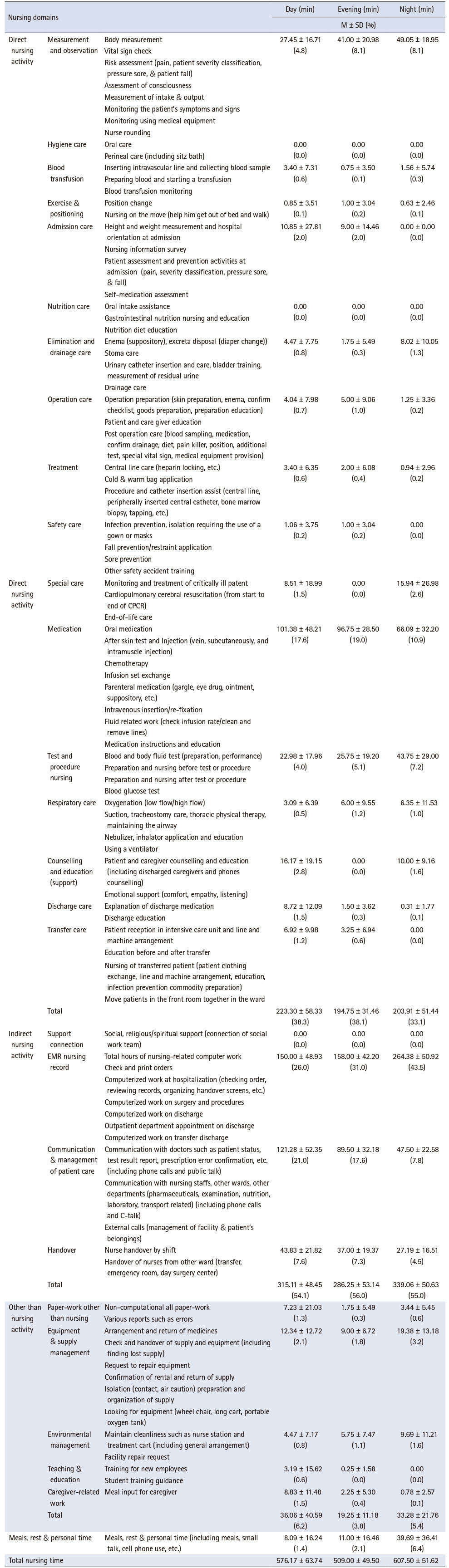

2. 근무조별 간호활동 세부항목별 시간

근무조별 총 간호활동시간 중 직접간호활동시간은 낮번 38.8%, 저녁번 38.3%, 밤번 33.6%를 차지하였고, 간접간호활동시간은 낮번 54.7%, 저녁번 56.2%, 밤번 55.8%를 차지하였다. 간호외활동시간은 낮번 6.3%, 저녁번 3.8%, 밤번 5.5%였으며 개인시간은 낮번 1.4%, 저녁번 2.1%, 밤번 6.5%를 차지하였다. 모든 근무조별 직접간호활동시간 중에 가장 높은 비율의 활동은 투약이었고, 총 간호활동시간 중에 낮번, 저녁번, 밤번의 투약은 각각 17.6%, 19.0%, 10.9%를 차지하였으며 그 다음으로 높은 비율의 활동은 측정관찰, 그 다음은 검사 및 시술이었다.

모든 근무조별 간접간호활동시간 중에서 가장 높은 비율의 활동은 전산업무였으며, 총 간호활동시간 중에 낮번, 저녁번, 밤번의 간호관련 전산업무는 각각 26.0%, 31.0%, 43.5%를 차지하였다. 전산업무 다음으로 의사소통 및 조정 업무가 근무조별로 각각 21.0%, 17.6%, 7.8%로 높았다. 모든 근무조별 간호외활동시간 중에 가장 높은 비율의 활동은 물품 및 비품 관리였으며, 총 간호활동시간 중에 낮번, 저녁번, 밤번의 물품 및 비품관리는 각각 2.1%, 1.8%, 3.2%를 차지하였다(Table 3).

Table 3

Average Daily Nursing Activity Hours by Nursing Domain per Nurse (N = 119)

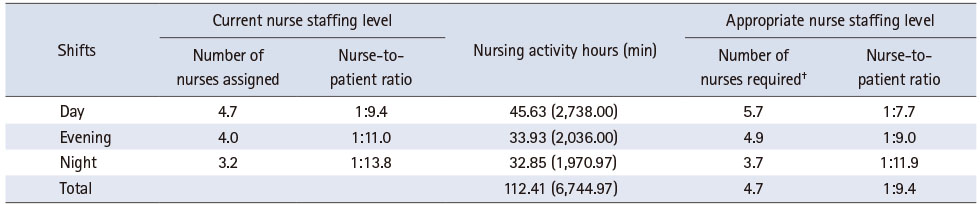

3. 근무조별 일평균 총 간호활동시간에 따른 적정 간호사 배치수준

근무조별 일평균 총 간호활동시간은 낮번이 45.63시간, 저녁번이 33.93시간, 밤번이 32.85시간이었으며 총 간호활동시간에 따른 근무조별 요구되는 간호사 수는 낮번이 5.7명, 저녁번이 4.9명, 밤번이 3.7명이었다. 근무조별 요구되는 간호사 수에 따른 근무조별 간호사 1인당 담당 환자수는 낮번이 7.7명, 저녁번이 9.0명, 밤번이 11.9명으로 적정 간호사 배치수준은 낮번 1:7.7, 저녁번 1:9.0, 밤번 1:11.9으로 나타났다(Table 4). 그러나 현재 배치된 근무조별 일평균 간호사 수는 낮번 4.7명, 저녁번 4.0명, 밤번 3.2명으로 현재 간호사 배치수준은 낮번 1:9.4, 저녁번 1:11.0, 밤번 1:13.8로 나타나 모든 근무조에서 현재 간호사 배치수준은 적정 간호사 배치수준보다 낮았다.

Table 4

Calculation of Current and Appropriate Nursing Staffiing Levels and Average Nursing Activity Hours per Shift (N = 119)

4. 간호사 포커스그룹 인터뷰

1) 대상자의 일반적 특성

조사 대상자는 총 12명으로 대상자의 평균 근무기간은 5년 7개월이었으며, 근무경력 2년 이상 5년 미만이 6명, 5년 이상 10년 미만은 4명, 10년 이상은 2명이었다. 근무지는 내과계 4명, 외과계 4명, 내외과 혼합 4명이었다. 12명 조사 대상자 모두 3교대 근무자였다.

2) 근무시간 내에 업무를 완료하지 못하는 주된 이유

이 질문에 대한 내용을 간호활동 항목별로 나누어 정리하였다. 의사소통 및 조정은 33건으로 가장 답변수가 많았고, 간호관련 전산업무는 13건, 물품 및 비품 관리는 11건, 전실간호 3건, 보호자 관련 업무, 인수인계, 특수간호, 퇴원간호, 면담 및 교육지지는 2건, 입원간호, 학생 및 직원교육에 대한 내용은 1건이었다. 이 중 답변수가 많았던 항목에서 의미있는 내용은 다음과 같다.

(1) 의사소통 및 조정

“모든 상황에 껴 있는 동네 북 같은 느낌이에요. 식사 처방도 영양팀에서 의사한테 연락을 해야 하고 병리과 처방 수정도 의사한테 연락을 해야 되는 게 맞는데 담당 간호사를 찾아요.”

(2) 전산업무

“입원, 수술 시 의무기록이 많고 중복되는 기록도 많고… 의무기록 외에 추가적으로 인수인계를 위한 기록도 많아요.”

“전산 업무가 너무 많아서 환자나 보호자에게 설명을 할 수 있는 시간이 별로 없어요.”

(3) 물품 및 비품 관리

“선생님들도 바쁘니까 누가 어떤 물품을 사용하고 있는지 장부에 적지 않고 퇴근을 해요. 그러니 다음 근무자가 못 찾은 물품을 찾고 가야하는 등 업무 로딩이 많이 되는 것 같고….”

(4) 전실 간호

“전실 받는 것이 지연이 되면서 근무시간을 초과하는 경우도 있고, 이송에서 검사나 수술이 많아서 밀리는 경우 전실도 늦어지면 인계는 미리 다 받은 상태에서 다음 근무자에게 인계를 주고도 환자를 기다리는 경우도 많아요.”

3) 업무량 과중으로 인해 누락되는 필수 간호 활동

정서적 지지와 기본간호 누락이 가장 많았고 그 외 주기적 라운딩과 추가되는 검사설명과 투약설명이 누락된다고 하였다. 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 정서적 지지

“간호사한테 여유가 있어야 환자를 한번 더 보게 되는데 많은 업무량으로 인해서 간호사가 여유가 없다 보니 정서적 간호는 조금 포기하는 게 있지 않나….”

(2) 기본간호

“석션(suction)할 때 분명히 구강간호가 필요하다 생각하면서도 다른 일들이 기다리고 있으니…. 연휴 때 환자가 빠져서 여유가 있을 때는 기저귀 교환도 같이 해드리고 욕창도 봐 드리고 여유롭게 하는데 바쁜데 누가 얘기하면 나도 모르게 한숨이 나오고 퇴근하면 후회하고 현실적으로 힘들어요.”

4) 비효율적인 간호활동

비효율적으로 이루어지고 있는 간호활동으로 간호기록과 타부서업무활동이 많았다.

그 외 개선할 내용으로는 물품 찾기, 전자의무기록 접근성 개선과 노후장비교체, 스테이션과 병실과의 동선 단축, 충분한 이송수단(휠체어) 마련, 인력충원 등이었다.

논의

본 연구는 상급종합병원 내외과 일반병동 간호사 배치수준이 적절한지 파악하고자 간호활동시간을 측정하여 업무량을 양적으로 조사하였고, 양적결과를 보충하고 통합설명하기 위해 후속으로 간호사 포커스그룹 인터뷰를 실시하였다.

본 연구결과 모든 근무조에서 간접간호활동시간이 50% 이상으로 직접간호활동시간보다 유의하게 높게 나타났으며 가장 많은 시간을 차지하는 활동은 전산업무로 낮번에서는 26%, 저녁번에서는 31%를 차지하였다. 이는 간접간호활동시간이 64.5%로 직접간호활동시간보다 유의하게 높았으며 전산간호기록이 37.9%로 가장 많은 시간을 차지하였다는 2011년 국내 선행연구결과[22]와 일치한다. 실제 인터뷰에서도 근무시간 내에 업무를 완료하지 못하는 주된 이유로 중복되는 의무기록, 인수인계를 위한 기록이 많았고 비효율적인 활동으로 간호기록을 얘기하였다. 전자의무기록이 도입되면서 간호업무의 효율이 높아질 것으로 기대하였지만 기록과 처방 확인 등에 간호사들은 가장 많은 시간을 보내고 있음을 알 수 있었다. 이에 전산업무를 줄이는 방법 및 간호기록의 연계 방법에 대한 지속적인 개선이 필요하며 간편하게 처방확인이나 기록을 병실에서 바로 시행할 수 있는 모바일 전자기기에 대한 지원도 필요하다고 생각한다. 이러한 개선을 통해 기록 및 전산업무 시간을 줄일 수 있다면 환자를 직접 대면하는 직접간호활동이 늘어나고 업무량도 감소될 것으로 생각한다.

또한 인터뷰에서 근무시간 내에 업무를 완료하지 못하는 주된 이유로 의사와 타부서와의 의사소통 및 조정이 가장 많았는데, 간호활동조사결과 간접간호활동이 전산업무 다음으로 많은 시간을 차지하였다. 이는 국내에서 의사 및 타부서 의사소통이 비부가가치 간호활동 중에서 가장 많은 시간을 차지한다는 연구결과[23]와 유사하였다. 반면, 미국의 내외과 일반병동의 간호활동시간을 조사한 연구[24]에서 간호사가 머무는 장소 중 환자병실에서 보내는 시간이 가장 많았고, 의사소통 중에서 환자와의 의사소통시간이 가장 많았다는 연구 결과와 차이가 있었다. 이는 간호사 1명이 4~5명의 환자를 담당하고 있는 미국의 간호사 배치수준이 이러한 차이의 이유가 될 수 있으나, 환자접점이라는 이유로 환자의 여러 가지 타부서 관련 문제를 간호사가 직접 개입해서 해결해야 하는 우리나라 전반적인 의료기관 조직문화 및 현실적인 간호정책의 부재도 이유가 될 수 있을 것이다. 이러한 부가적인 일들로 정작 중요한 필수간호활동을 놓치는 일이 없도록 직종 간, 부서 간의 업무 역할 구분을 명확히 할 필요가 있다.

본 연구의 업무량 측정결과 근무조별 현재 간호사 배치수준은 모든 근무조에서 적정 간호사 배치수준보다 낮게 나타났다. 적정간호사 배치수준에 비해 현재 배치된 간호사 1인당 담당 환자수가 낮번이 1.7명, 저녁번이 2명, 밤번이 1.9명 더 많았다. 그러나 본 연구는 독립적인 간호의 제공이 가능한 임상경력 만 1년 이상의 간호사를 대상으로 하였으므로 실제 각 병동에서 근무하는 업무수행에 도움이 필요한 1년 미만의 신입간호사와 기본간호와 정서적 지지 간호활동이 제대로 수행되지 않고 있는 업무현실을 감안한다면 실제 적절한 간호사 배치수준은 본 연구 결과의 적정 간호사 배치수준보다 훨씬 더 높아야 할 것이다.

간호사 배치기준은 누구나 이해하기 쉽고 관리가 용이하도록 미국, 일본 등과 같이 매 근무조별 간호사 1인당 환자수를 기준으로 하는 방법[2, 25]에 대한 고려가 필요하다. 근무조별 담당 환자수는 간호 업무량에 가장 많은 영향을 주는 요인[13]이고 Cho 등[26]의 연구를 통해 간호사 1인당 환자수가 1명 증가할 때마다 환자의 안전이 실패하고 간호의 질이 떨어질 확률이 2% 증가하였고 시간이 부족하여 미시행되는 간호의 예측 비율은 3% 증가하였다는 결과에서 보듯이 근무조별 담당 환자수는 환자 안전에도 많은 영향을 주는 요인임을 알 수 있다.

본 연구에서 간호사 포커스 그룹 인터뷰결과 업무량 과중으로 인해 누락되는 필수간호활동으로 기본간호와 정서적 지지가 가장 많았다. 간호활동조사결과에서도 기본간호와 정서적 지지는 거의 수행되고 있지 않았다. 많은 업무량으로 기본간호활동이 누락되는 결과는 간호사 배치수준이 높은 간호간병통합서비스 병동보다 상대적으로 간호사 배치수준이 낮은 일반병동에서 기본간호활동 누락이 유의하게 많았다는 결과[4]와 유사하다고 할 수 있다. 이는 업무량에 비해 간호사 인력배치가 불충분하여 의사의 처방을 확인, 수행하고 당장의 환자문제를 해결하는 것만으로도 시간이 부족하여 환자의 신체적 안위를 살피기에 여유가 없기 때문일 것으로 생각된다. 그러나 이러한 기본간호활동이 누락되어 욕창 등의 문제가 발생한다면 환자 간호에 대한 책임은 간호사에게 있으므로[4] 임상 현실을 반영한 충분한 간호사 배치가 필요하다.

또한 많은 업무량으로 정서적 지지가 누락되는 결과는 선행연구에서 시간부족으로 하지 못한 필수간호활동으로 환자와의 대화, 환자와 가족 교육 및 상담이 가장 많았고[26] 미수행 간호에 대한 체계적 문헌 고찰 연구에서 설명 및 정서적 지지는 놓치는 주된 간호활동이었다[1]는 결과와 유사하다. 의료인 중 환자와 가장 많은 시간을 함께하는 간호사의 정서적 지지는 환자와의 관계와 치유에 긍정적인 영향을 주는 중요한 간호활동이다. 또한 의료기관에서는 환자의 긍정적인 경험이 경쟁력이 되고 있어 간호사가 정서적 지지를 제대로 수행할 수 있도록 충분한 수의 간호사를 배치하는 것이 필요하다.

특히 상급종합병원은 의료환경과 의료수준이 높아 환자의 중증도 및 요구도가 높고 많은 부서가 복잡하게 연결되어 있다. 이러한 상급종합병원의 간호사 배치수준은 환자에게 보다 안전하고 체계적인 간호를 제공하고 위기나 응급상황에서도 신속하게 대처할 수 있으며 긍정적인 환자 경험을 제공하는 주요 요인이 될 것이다. 또한 간호사 배치수준이 높을수록 임상에서 간호사는 소진되지 않고 환자 중심의 간호에 집중할 수 있어 임상을 떠나지 않고 경력간호사로 성장할 수 있을 것이다. 따라서 간호사 배치수준은 경력간호사의 확보 및 환자의 안전과 연결되어 있으며, 이는 의료기관의 경쟁력 확보에도 영향을 미치게 될 것으로 생각한다. 그러므로 충분한 간호사 배치수준을 확보하기 위해서는 현재 간호사 배치수준이 적절한지 검토하고, 업무량 과중의 요인을 파악하여 개선하려는 간호관리자와 의료기관의 관심과 지원이 필요하다.

또한 현재 시행되고 있는 입원환자 간호관리료 차등제의 간호사 등급체계 기준을 실제 현장의 업무량을 반영할 수 있는 구체적이고 이해하기 쉽게 재정비할 필요가 있다. 간호사 배치수준을 입법으로 의무화하여 지속적으로 모니터링하고 투명하게 평가하는[27] 실효성 있는 간호정책의 법제화를 기대한다.

본 연구는 일 상급종합병원의 일반병동에서 평일 2일만 조사하였으며 간호활동시간에 따른 업무량을 측정하였으므로 환자의 간호요구도나 중증도에 따른 업무강도는 알 수 없다. 따라서 본 연구결과를 일반화하기에는 제한점이 있다. 또한 워크샘플링 방법으로 간호활동을 조사하였으므로 세부적인 간호활동내용과 시간은 실제 활동시간과 차이가 있을 수 있다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 상급종합병원 일반병동의 업무량을 객관적으로 조사하고 간호사 인터뷰를 통해 현장의 목소리를 반영하여 현재 간호사 배치수준의 적절성을 검토하였고, 비효율적인 간호활동의 개선과 현행 간호사 등급체계 기준 및 상급종합병원 간호사 배치수준 법제화에 기초자료로 도움이 되리라 생각한다.

결론

본 연구는 상급종합병원 내외과 일반병동 간호사를 대상으로 업무량을 측정하여 적정 간호사 배치수준을 확인하였으며, 후속으로 간호사 포커스그룹 인터뷰를 실시하여 현재 간호사 배치수준의 적절성을 통합적으로 분석하였다.

본 연구의 결과 모든 근무조에서 현재 간호사의 배치수준은 적정 간호사 배치수준보다 낮았다. 또한 간호사 포커스 인터뷰를 통해 많은 업무량으로 인해 기본간호수행 및 정서적 지지가 누락되고 있음을 파악할 수 있었다. 따라서 실제 간호사의 적절한 배치수준은 업무량의 양적 측정 결과로 계산된 적정 간호사 배치수준보다 높아야 할 것이다. 이러한 본 연구결과를 바탕으로 다음과 같이 제언한다.

첫째, 의료기관에서는 간호단위별 현재 근무 상황을 바탕으로 간호사 배치수준의 적절성을 평가하여 현실적인 간호사 배치수준을 계획하고 유지할 필요가 있다. 둘째, 간호사 등급체계 기준을 근무조별 간호사 1명이 담당하는 환자 수로 산정하여 평가하고 모니터링하는 과학적인 시스템이 필요하다. 셋째, 간호사 배치수준에 대한 간호정책의 법제화가 필요하다. 넷째, 상급종합병원 일반병동 간호사 배치수준에 대한 반복 및 보완 연구가 필요하다.

CONFLICTS OF INTEREST:The authors declared no conflict of interest.

FUNDING:This study was supported by Research Fund of Seoul St.Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea (No. ZC21OISI0903).

AUTHOR CONTRIBUTIONS:

Conceptualization or/and Methodology: Kim H & Lee S & Lee J & Seong S & Yang H & Lee H.

Data curation or/and Analysis: Kim H & Lee S & Seong S & Yang H.

Funding acquisition: Kim H.

Investigation: Kim H & Lee S & Seong S & Yang H.

Project administration or/and Supervision: Kim H & Lee H.

Resources or/and Software: None.

Validation: Lee S & Lee H.

Visualization: Kim H & Lee S.

Writing original draft or/and Review & Editing: Kim H & Lee S & Lee J & Seong S & Yang H & Lee H.

ACKNOWLEDGEMENTS

None.

DATA SHARING STATEMENT

Please contact the corresponding author for data availability.

References

-

Cho SH, June KJ, Kim YM, Park BH. Changes in hospital nurse staffing after implementing differentiated inpatient nursing fees by staffing grades. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2008;14(2):167–175.

-

-

Yun J, Son HM. Mediating effects of burnout between time pressure and safety care activities of nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2019;25(3):248–257. [doi: 10.11111/jkana.2019.25.3.248]

-

-

Lee JY. Nurse staffing and patient outcomes in Korea: A systematic review. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2021;22(1):104–115. [doi: 10.5762/KAIS.2021.22.1.104]

-

-

Chang SO, Lee BS, Kim JI, Shin SR. A Delphi study to elicit policies for nurse workforce based on patient safety. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2014;20(2):215–226. [doi: 10.11111/jkana.2014.20.2.215]

-

-

Kim S, Kim J. Financial projection of the Nursing Fee Differentiation Policy improvement proposal in the National Health Insurance: Using a break-even analysis model for the optimal nursing fee. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2013;19(5):565–577. [doi: 10.11111/jkana.2013.19.5.565]

-

-

Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA). Health insurance care benefit expenses. Health Insurance Review and Assessment Service; 2022. pp. 59.

-

-

Song KJ, Kim EH, Yoo CS, Park HA, Song MS, Park KO. Verification of reliability and validity of KPCS-1 and estimation of nursing time conversion index. Journal of Korean Clinical Nursing Research 2010;16(2):127–143.

-

-

An MJ. In: Prediction model of nursing workload using nursing activities and relative values [dissertation]. Seoul: Yonsei University; 2022. pp. 1-163.

-

-

Tak SU, Cho SI, Kang SJ, Ha JY, Park HM. In: COVID-19: Response experience from the perspective of Korea’s health policy and health care system. Korea International Cooperation Agency; 2020 Nov.Report No.: 2020-03-264.

-

-

Park JH, Sung YH, Park KO, Kim YM, Nam HK, Kim KS. Measurement and analysis of the standard nursing practice times of the reference nursing activities. Clinical Nursing Research 2006;12(2):17–29.

-

-

Ko BJ, Yu M, Kang JS, Kim DY, Bog JH, Jang EK, et al. A study on identifying nursing activities and standard nursing practice time for developing a neonatal patient classification system in neonatal intensive care unit. Journal of Korean Clinical Nursing Research 2012;18(2):251–263. [doi: 10.22650/JKCNR.2012.18.2.251]

-

-

Creswell JW. In: A concise introduction to mixed methods research. 1st Engl. Ed. Hakjisa; c2017. pp. 72-74.

-

-

Kang MJ, Kim JH, Kim YS, Park HS, Lee HJ. Development of patient classification tool using the computerizing system. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2001;7(1):15–23.

-

-

Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health 2007;30(4):459–467. [doi: 10.1002/nur.20199]

-

-

Cho SH, Hong KJ, Yoon HJ, Chang SJ, Choi K, Park HJ, et al. Estimation of expected nursing hours based on patients’ nursing care needs and a comparison with actual nursing hours in comprehensive nursing care wards. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2020;26(4):365–377. [doi: 10.11111/jkana.2020.26.4.365]

-

-

Pelletier D, Duffield C. Work sampling: Valuable methodology to define nursing practice patterns. Nursing & Health Sciences 2003;5(1):31–38. [doi: 10.1046/j.1442-2018.2003.00132.x]

-

-

Lee MS, Ko MH, Son HM, Kim JH, Kang SL, Oh SA, et al. In: Qualitative research. Soomoonsa; 2018. pp. 122.

-

-

Kim MY, Park SA. Study on non-value-added nursing activities in a tertiary hospital. Journal of Korean Academy of Nursing Administration 2011;17(3):315–326.

-

-

Yen PY, Kellye M, Lopetegui M, Saha A, Loversidge J, Chipps EM, et al. Nurses’ time allocation and multitasking of nursing activities: A time motion study. AMIA Annual Symposium Proceedings 2018;2018:1137–1146.

-

-

You SJ. Policy implications of nurse staffing legislation. The Journal of the Korea Contents Association 2013;13(6):380–389. [doi: 10.5392/JKCA.2013.13.06.380]

-

-

Cho E, Lee NJ, Kim EY, Kim S, Lee K, Park KO, et al. Nurse staffing level and overtime associated with patient safety, quality of care, and care left undone in hospitals: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies 2016;60:263–271. [doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.05.009]

-

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

Cite

Cite